| 2025.3 伏見 城南宮・淀 |

| 城南宮の椿としだれ梅 |

こ日は、城南宮の椿としだれ梅、淀の河津桜を見る予定だ。 こ日は、城南宮の椿としだれ梅、淀の河津桜を見る予定だ。スタートは、竹田駅。近鉄はタッチ決済ができるのだが、竹田駅は例外。竹田駅は京都地下鉄の駅だからだ。したがって、改札機にタッチ決済の端末はついていない。 |

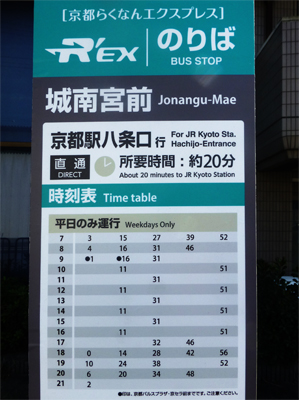

城南宮までは1kmほど。 城南宮までは1kmほど。城南宮近くに、REX(京都らくなんエクスプレス)のバス停がある、このバスは、京都駅からここまでノンストップだ。ここのほかに、「パルスプラザ・京セラ前」バス停がある。 時刻表を見れはわかるが、平日のみ運行で、城南宮の客が利用しやすい10〜16時ゴロは40分間隔。 一方、朝夕は12分間隔。このバスの主な客層は、京セラ本社やパルスプラザ、付近の企業の従業員なのだ。だから、平日だけで、昼間の便数は少ないのだ。 なお、京都の市バスや主な民営バスは全国共通ICカードが使える程度だが、このバスは、タッチ決済はじめ多くの支払い方法があるのも特徴。 |

この付近から見る京セラ本社。 この付近から見る京セラ本社。高さ95mで、京都市で2番目に高いビル。1番はニデック(日本電産)本社ビル。100m。屋上にヘリポートがああり、その分、京セラより高い。3番目は京都駅ビル。60m。4番目はホテルオークラ、59m。 これらは、京都市の景観条例では建てられないのだが、特例として、建てられたもの。ビルではないが、133mの京都タワーも同様。5つの建築物につぐ、高さは6番の建築物は、東寺の五重塔、57mというのが、京都らしいところ。 京都市のオフィスビルのほとんどは12階建てくらいが最高なので、20階建ての京セラ、ニデックは極めて高く、目立つ。共同住宅も12階建てくらいが最高で、京都市にはタワーマンションはない。 |

城南宮に到着。東の鳥居から境内に入る。 城南宮に到着。東の鳥居から境内に入る。 |

まず、椿餅(つばきもちい)を買う。売切れがよくあるらしいので。 まず、椿餅(つばきもちい)を買う。売切れがよくあるらしいので。源氏物語「若菜 上」で蹴鞠に興じた貴公子たちが、椿餅や果物を食べる場面が出てくるという。"もちい"はそこでの言い方なのだろう。 |

椿餅は、城南宮のこの売場だけで売っていて、製造元の和菓子店に行っても売っていないそうだ。 椿餅は、城南宮のこの売場だけで売っていて、製造元の和菓子店に行っても売っていないそうだ。 |

(帰宅後、いただいたときの写真) (帰宅後、いただいたときの写真)道明寺風の桜餅に似ていて、色が違う感じ。 黄色の餡で、めしべ・おしべを表現。椿の葉は食べられないので、手を汚さずにつまむために、1枚を半分にきって、椿餅の上下に置かれている。 |

白川上皇は、鳥羽離宮(現在の城南宮と鳥羽離宮跡公園をあわせたより広い)から出発して、熊野三山へ詣でる熊野詣を9回している。その後の上皇も熊野詣をおこなった。 白川上皇は、鳥羽離宮(現在の城南宮と鳥羽離宮跡公園をあわせたより広い)から出発して、熊野三山へ詣でる熊野詣を9回している。その後の上皇も熊野詣をおこなった。城南宮と熊野詣が関係しているとのことは、1年前に熊野三山を訪問した自分にとって興味深かった。 |

まず、参拝。 まず、参拝。本殿の裏側や摂末社を見ることができたが、撮影は禁止。 |

10時から「梅か枝神楽」が舞台で行われた。巫女さんが舞う。15時からもあるようだ。3分ほどで舞は終了。 10時から「梅か枝神楽」が舞台で行われた。巫女さんが舞う。15時からもあるようだ。3分ほどで舞は終了。 |

続いて、巫女さんがお祓いをして、花守りを授与。 続いて、巫女さんがお祓いをして、花守りを授与。 |

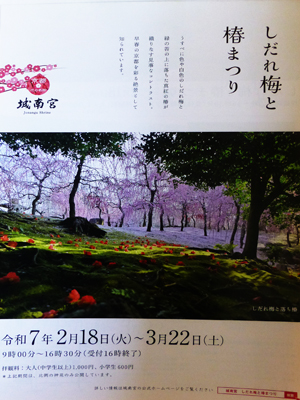

訪問日は3月22日(土)。この日が「しだれ上と椿まつり」の最終日だったので行ったのだが、例年よりも梅が遅く、まだ見ごろなので、まつりが延長されるようだ。 訪問日は3月22日(土)。この日が「しだれ上と椿まつり」の最終日だったので行ったのだが、例年よりも梅が遅く、まだ見ごろなので、まつりが延長されるようだ。 |

神苑に入場。神苑は入場料1000円。 神苑に入場。神苑は入場料1000円。 |

まずは、椿の咲く間を歩く。この椿は、赤と白が混じる花びらだ。 まずは、椿の咲く間を歩く。この椿は、赤と白が混じる花びらだ。 |

こちらは、めしべ・おしべの部分も赤い品種だ。 こちらは、めしべ・おしべの部分も赤い品種だ。 |

これが一番多いタイプかな。 これが一番多いタイプかな。 |

梅が咲き乱れるエリアに入る。 梅が咲き乱れるエリアに入る。 |

白やピンクに混じって、紅梅のしだれ梅もあった。紅梅のしだれ梅は少ない。 白やピンクに混じって、紅梅のしだれ梅もあった。紅梅のしだれ梅は少ない。 |

色は桜のような感じのしだれ梅。 色は桜のような感じのしだれ梅。 |

白のしだれ梅。 白のしだれ梅。 |

「春の山」と呼ばれるエリアのしだれ梅。鳥羽離宮の庭園の一角らしい。 「春の山」と呼ばれるエリアのしだれ梅。鳥羽離宮の庭園の一角らしい。神苑を歩いたあと、竹田駅へ戻った。 |

| 大中ラーメン |

竹田駅は京都地下鉄管理の駅。 竹田駅は京都地下鉄管理の駅。1番線は近鉄京都方面、2番線は地下鉄国際会館方面、3番線は地下鉄から近鉄奈良方面直通、4番線は近鉄奈良方面。 1、4番線の行先表示は、近鉄の駅で珍しくなったパタパタ式。新田辺行きに乗車。 |

|

上 1928(昭和3)年の開業時から桃山御陵前駅は高架駅だった。 上 1928(昭和3)年の開業時から桃山御陵前駅は高架駅だった。左 高架下のラーメン店「大中」に入店。 伏見も結構、ラーメン店が多い。地元店のほか、一乗寺ラーメン街道の店の支店もある。伏見は、京都市の中で独自性のある区で、伏見市であった歴史もある反映だろう。 |

店内。撮影している自分の左側(写真は自分の右側)にはカウンターがあり、横に長い店だ。 店内。撮影している自分の左側(写真は自分の右側)にはカウンターがあり、横に長い店だ。 |

大中ラーメン(並)。 大中ラーメン(並)。スープは普通を頼んだが、特濃もある。逆にあっさり味の「新味」もある。普通でも天下一品なみのこってりとんこつだ。特濃にするとどうなるのか。 無料のトッピングとして、ねぎ多い目、写真では見えないがもやし多い目、温泉卵入りにしてもらった。、 |

餃子とご飯のつく餃子定食にした。 餃子とご飯のつく餃子定食にした。すっかり満腹になり、食後は、京阪・伏見桃山駅に移動。 |

| 淀水路の河津桜 |

|

上 伏見桃山から淀へ移動。淀駅ホームからは。京都競馬場がよく見える。 上 伏見桃山から淀へ移動。淀駅ホームからは。京都競馬場がよく見える。左端の細長いのは、競馬開催時に使われる臨時出入口と競馬場を結ぶ通路。 左 淀駅前に出ると、河津桜が少し植えられ、咲いていた。 |

駅から15分ほど歩いて、河津桜の咲く淀水路に到着。 駅から15分ほど歩いて、河津桜の咲く淀水路に到着。下 1kmにわたって、水路沿いに桜が咲いている。 |

|

ちょうど見ごろといえる咲き具合。 ちょうど見ごろといえる咲き具合。 |

赤い桜もあるんだと思ったけど、花びらをよく見ると梅だった。 赤い桜もあるんだと思ったけど、花びらをよく見ると梅だった。梅と桜が同時に見られるとはびっくり。冬が寒くて、梅の開花が遅れ、河津桜と重なったようだ。一方、ソメイヨシノなど一般的な桜の開花は、寒さのせいでやや遅れているようだが、場所によっては、開花してきたようだ。 |

河津桜が植えられているところの最後。ここまで1km少々あった。 河津桜が植えられているところの最後。ここまで1km少々あった。ここで30分ほど休憩してから、歩いてきた水路沿いの道を引き返しながら、再び桜を楽しんだ。 下 水路のはじめまで戻ってきた。京阪の上のほうだけ見えるが、防音壁のため、大部分は見えない。 |

|

淀城の石垣。 淀城の石垣。京阪が高架になる前は、電車の窓から石垣がよく見えた。高架になって、石垣が線路よりも下になり、防音壁のために見下ろすこともできなくなった。 |

淀城跡に2つの神社がある。駐車場を抜けて、まず與杼神社へ。 淀城跡に2つの神社がある。駐車場を抜けて、まず與杼神社へ。昭和50年に中学生の花火遊びにより、重要文化財であった当時の本殿が全焼し、昭和55年に再建された。 淀地区の氏神様のようだ、 |

稲葉神社。淀城主だった稲葉氏の初代である稲葉正成を祀る。 稲葉神社。淀城主だった稲葉氏の初代である稲葉正成を祀る。正成は秀吉、小早川秀秋に仕え、関ヶ原のあと浪人になるが、やがて家康に仕え、美濃の小藩主になった。 伏見城が廃され、代わりに淀城と淀藩が設けられ、正成の子孫が藩主になった。幕末には老中にもなった。 |

石垣の上に上れたので、上ってみた。城の中心部には柵があってが入れなかった。 石垣の上に上れたので、上ってみた。城の中心部には柵があってが入れなかった。その近くからは京阪をみることができた。 |

京阪・淀より帰宅。 京阪・淀より帰宅。先に淀に到着したさいに、帰りの電車の時刻を調べた。 土日用の出町柳方面の時刻表を見ると、15時59分発と16時59分発の当駅始発の急行は、特急車両を使うことがわかった。それで、15時59分発の急行に乗車することにしていた。この2本は、数字を囲む枠が違うことで判明。 平日はこうした電車はない。土日のみの運行だ。 |

「急行・出町柳」と表示された15時59分発の特急型車両の電車。 「急行・出町柳」と表示された15時59分発の特急型車両の電車。 |

上 行先案内。2ドアと表示され、特急用車両だとわかる。 上 行先案内。2ドアと表示され、特急用車両だとわかる。下 車両側面の表示。 |

|

|