| 2025.4 ガスビル食堂・大阪城 |

| ガスビル食堂 |

|

|

道修町の製薬会社めぐりをしたさい、大阪ガスビルで昼食をとろうとやってきたが、満席であきらめたのでリベンジ。 1週間前に電話して、この日の予約がとれた。1週間前の電話では、翌日からこの日の前日まで4営業日は昼食時満席だった。土日は休業なので、1週間後になった。 スタートは京阪・淀屋橋。御堂筋を歩き、予約の12時30分にやってきた。北の道修町から南の平野町の間全部がこのビルになっている。 このビルは、建築時から現在に至るまで大阪ガスの本社ビルで1933(昭和8)年竣工。右側は窓の形が違うが、この部分は1966(昭和41)年に増築された北館。1933年竣工の部分は南館。 2027年には大改修をするとともに、西側(写真では左奥の部分)は33階建ての新ビルに建て替える計画だ。 |

角の部分が丸くなっているが、建築当時、人気があった建築様式。 角の部分が丸くなっているが、建築当時、人気があった建築様式。最上階の8階の南館部分が「ガスビル食堂」。 写真で、最上階は「ガスビル食堂」で、丸くなっている付近に案内されて、着席した。 |

8階の「ガスビル食堂」に直行のエレベータに乗車。 8階の「ガスビル食堂」に直行のエレベータに乗車。各階の案内板を見ると、2〜7階は、すべて大阪ガスの各部が利用している。 1階は、ガスレンジなど大阪ガスが販売する製品の展示場や飲食店、クッキングスクールが入っている。 |

入口。左には「登録有形文化財」のパネル。 入口。左には「登録有形文化財」のパネル。 |

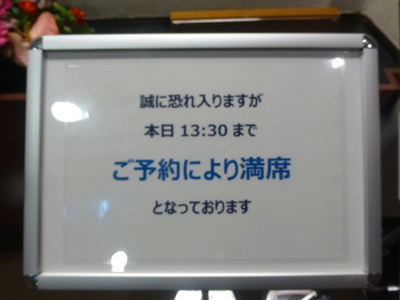

13時30分までは満席の表示。 13時30分までは満席の表示。 |

店内へ。案内されたのは、建物の角に近く、窓が丸くなっている場所だった。 店内へ。案内されたのは、建物の角に近く、窓が丸くなっている場所だった。食堂と名のっているが、デパートの食堂などよりは豪華感があり、昭和のレストランという雰囲気。 |

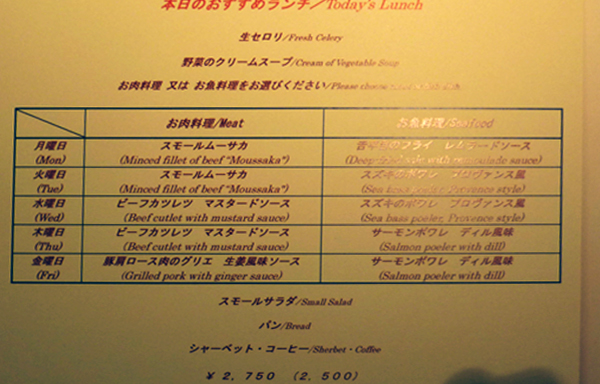

窓の位置が少し高く、立たないと外の風景は見にくい。それでも、立てば、御堂筋が真下に見える。意外と街路樹の緑が多い。 窓の位置が少し高く、立たないと外の風景は見にくい。それでも、立てば、御堂筋が真下に見える。意外と街路樹の緑が多い。下 ランチを注文。肉か魚かは肉にした。水曜日は「ビーフカツレツ マスタードソース」。 |

|

飲物はスパークリングワインを注文。 飲物はスパークリングワインを注文。 |

まず、セロリ。塩をかけていただいた。セロリを出すのが、ガスビル食堂の伝統らしい。 まず、セロリ。塩をかけていただいた。セロリを出すのが、ガスビル食堂の伝統らしい。 |

野菜のクリームスープ。 野菜のクリームスープ。 |

パン。パンはあたためられていて、美味しかった。 パン。パンはあたためられていて、美味しかった。 |

スモールサラダ。 スモールサラダ。 |

ビーフカツレツ。 ビーフカツレツ。下 シャーベットとコービー。 昼食にしては高めになったが、とても美味しくて満足した。 |

|

| 御堂筋から大阪城へ散歩 |

ガスビルの出入口のうち、食堂へのエレベータは南側の出入口にあった。南側は平野町通りに面している。北側は道修町通りに面しているが、製薬会社めぐりでかなり歩いたので、今回は平野町通りを歩いて大阪城へ向かった。 ガスビルの出入口のうち、食堂へのエレベータは南側の出入口にあった。南側は平野町通りに面している。北側は道修町通りに面しているが、製薬会社めぐりでかなり歩いたので、今回は平野町通りを歩いて大阪城へ向かった。大阪を中心にする上等カレーの店があった。 |

道路を渡り、店の前でメニューを見てびっくり。先日、京都で唯一の上等カレーである醍醐店で、醍醐寺に行ったさい、カレーを食べたのだが、何と、値段が違っていて、醍醐店よりメニューにより、30〜130円程度安い。しかも、醍醐店にはなかったカレーもある。上等カレーは店によって、値段やメニューが違うのだろうか。この日は、昼食を食べたばかりだったが、別の上等カレーで味なども確認してみたい。 道路を渡り、店の前でメニューを見てびっくり。先日、京都で唯一の上等カレーである醍醐店で、醍醐寺に行ったさい、カレーを食べたのだが、何と、値段が違っていて、醍醐店よりメニューにより、30〜130円程度安い。しかも、醍醐店にはなかったカレーもある。上等カレーは店によって、値段やメニューが違うのだろうか。この日は、昼食を食べたばかりだったが、別の上等カレーで味なども確認してみたい。 |

「東横イン淀屋橋駅南」があった。一瞬、えっつ、と思った。淀屋橋と本町の中間付近なので。でも、「淀屋橋駅前」じゃなく、「淀屋橋駅南」だからいいのかもしれないが、釈然とはしない。 「東横イン淀屋橋駅南」があった。一瞬、えっつ、と思った。淀屋橋と本町の中間付近なので。でも、「淀屋橋駅前」じゃなく、「淀屋橋駅南」だからいいのかもしれないが、釈然とはしない。東横インの場合「〇〇駅前」という名でも、駅から結構離れている場合があるので、要注意だ。 |

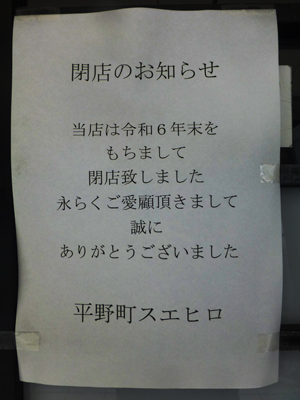

「ビフテキのスエヒロ」があった。ここは「Hibio」の表示はなく、天六「スエヒロ」のように、グループから切離されて、「Hibio」のグループに入ったわけじゃなさそうだ。 「ビフテキのスエヒロ」があった。ここは「Hibio」の表示はなく、天六「スエヒロ」のように、グループから切離されて、「Hibio」のグループに入ったわけじゃなさそうだ。 |

メニューなどを見ようと玄関まで行って、びっくり。何と閉店していた。ほかのグループに入るとかじゃなく、閉店のようだ。 メニューなどを見ようと玄関まで行って、びっくり。何と閉店していた。ほかのグループに入るとかじゃなく、閉店のようだ。 |

平野橋。高麗橋の1つ南の橋。橋を渡った先に郵便局があったのだが、そこは「高麗橋郵便局」だった。大阪では高麗橋が、東京の日本橋や京の三条大橋に匹敵する橋なんだと実感する。 平野橋。高麗橋の1つ南の橋。橋を渡った先に郵便局があったのだが、そこは「高麗橋郵便局」だった。大阪では高麗橋が、東京の日本橋や京の三条大橋に匹敵する橋なんだと実感する。 |

谷町筋をこえると、大阪府庁の別館がいくつかあった。 谷町筋をこえると、大阪府庁の別館がいくつかあった。大阪城の壕に面して、大阪府庁があるのは何度もみているが、谷町筋近くまで別館がいくつもあるとは知らなかった。 |

| 大阪城の櫓と豊臣石垣館 |

|

上 大手門から大阪城に入城。真中は多聞櫓、左は千貫櫓。 上 大手門から大阪城に入城。真中は多聞櫓、左は千貫櫓。左 多聞櫓の下を通る。 下 櫓の公開だが、3月と5月10日から11月中の土日は多聞櫓と千貫櫓、4月1日から5月6日の毎日は3つに加えて乾櫓が公開。乾櫓の公開中に見たかったが、先日は時間が遅くて見られなかったので、この日に再びやってきた。 |

|

|

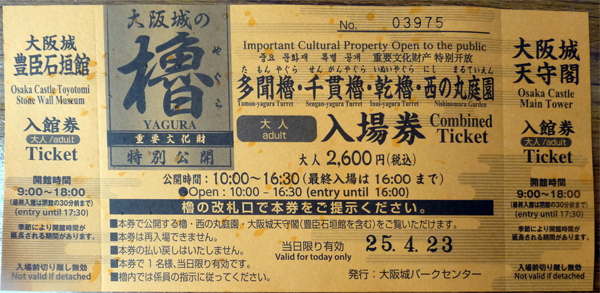

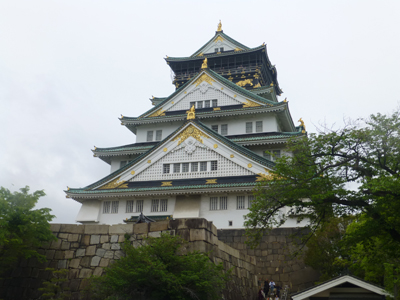

上 櫓の入城料は、2つの時期は800円だが、乾櫓も見られる時期は1500円。 上 櫓の入城料は、2つの時期は800円だが、乾櫓も見られる時期は1500円。加えて天守の入城料は、4月1日、600円から1200円に大幅に上った。 ただ、豊臣石垣館にも入れる。今回入りたいのは豊臣石垣館だけで、天守は別にううのだが、天守と石垣館はセットなので、やむをえず天守にも入るという感じ。櫓と天守・石垣館あわせて2700円で、100円割引の2600円払った。 左 西の丸庭園から見た天守。2週間前には桜が満開だったが、この日は完全に散ったあと。 |

西の丸退園では、つつじがあちこちで咲いていた。 西の丸退園では、つつじがあちこちで咲いていた。 |

乾櫓。「乾」は北西の方角のことで、この櫓は大阪城のなかでも、北西の隅にある櫓だ。 乾櫓。「乾」は北西の方角のことで、この櫓は大阪城のなかでも、北西の隅にある櫓だ。乾櫓は、1階と2階の面積が同じで、これは珍しいらしい。確かに同じような大きさだ。 |

乾櫓の内部。2階もあるが2階は上れなかった。 乾櫓の内部。2階もあるが2階は上れなかった。 |

1634年、家光は、完成した大阪城に入城し、乾櫓の対岸に町人を集めた。そして、乾櫓の窓から「采配」と呼ばれる、房つきの棒を降って、地子(土地税)を永久免除すると宣言した。これで。大阪城は徳川のものだと示したとされる。 1634年、家光は、完成した大阪城に入城し、乾櫓の対岸に町人を集めた。そして、乾櫓の窓から「采配」と呼ばれる、房つきの棒を降って、地子(土地税)を永久免除すると宣言した。これで。大阪城は徳川のものだと示したとされる。 |

乾櫓付近から壕を隔てた西側。左が大阪府庁本館、右が大阪府立大手前高校。 乾櫓付近から壕を隔てた西側。左が大阪府庁本館、右が大阪府立大手前高校。 |

つぎに多聞櫓へ。門の上にあるのだが、木によって門になっていることがわからなくなっている。 つぎに多聞櫓へ。門の上にあるのだが、木によって門になっていることがわからなくなっている。 |

多聞櫓の内部。門の上にあたる部分。写真の中央付近で右に曲がる。 多聞櫓の内部。門の上にあたる部分。写真の中央付近で右に曲がる。徳川氏による大阪城は1620年代に建造されたが、1783年の落雷で天守が焼け、1868年の明治維新の際の大火でほかの建物の大半も焼かれた。1845年の空襲で残りの建物のいくつかも焼け、結局、原型のまま元陣するのは3つの櫓だけになった。 |

続いて千貫櫓へ。千貫櫓の内部。 続いて千貫櫓へ。千貫櫓の内部。 |

この後本丸へ向かい。4月1日からオープンしたばかりの豊臣石垣館へ。 この後本丸へ向かい。4月1日からオープンしたばかりの豊臣石垣館へ。 |

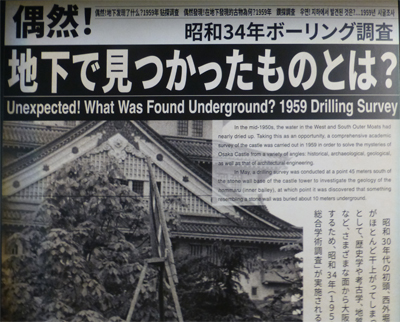

昭和34年に地下で石垣が見つかり、何なのかわからなかったという。昭和50年代になって、徳川時の大阪城は、豊臣時代の石垣を盛土で埋めて、その上に築かれたと判明した。 昭和34年に地下で石垣が見つかり、何なのかわからなかったという。昭和50年代になって、徳川時の大阪城は、豊臣時代の石垣を盛土で埋めて、その上に築かれたと判明した。自分も、豊臣石垣館の話題で初めて、豊臣時代の石垣の上に盛土がされて、徳川の大阪城が築かれたと知って驚いた。 |

地下に埋められていた豊臣時代の石垣。 地下に埋められていた豊臣時代の石垣。 |

次に天守へ。櫓のところで共通券を買ったのですぐに入場できた。 次に天守へ。櫓のところで共通券を買ったのですぐに入場できた。 |

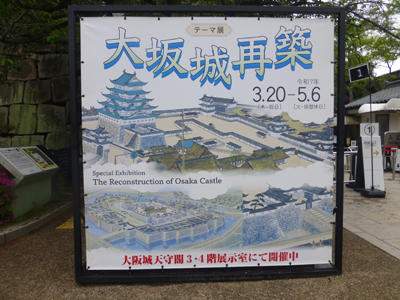

天守の3、4会では徳川時代の「大坂城再築」の展示が行われていた。ほかの階の展示はパスしたが、3、4階だけ見学した。3、4階は、撮影禁止だったので、写真なし。 天守の3、4会では徳川時代の「大坂城再築」の展示が行われていた。ほかの階の展示はパスしたが、3、4階だけ見学した。3、4階は、撮影禁止だったので、写真なし。 |

天守最上階(8階)から南側を見る。 天守最上階(8階)から南側を見る。このあと、京阪・京橋駅より帰宅。 |

大阪日帰り一覧 全体のトップページ |