| 2025.4 比叡山延暦寺 |

| 延暦寺 まず横川へ |

延暦寺の桜が満開ということで、見に行くことにした。でも、延暦寺が桜の名所とは聞かないし、どれだけ桜が咲いているのだろうか。 延暦寺の桜が満開ということで、見に行くことにした。でも、延暦寺が桜の名所とは聞かないし、どれだけ桜が咲いているのだろうか。今年の桜を見るのも、最後になるだろうと思い、2年ぶりに延暦寺へ。 スタートは、叡電・出町柳駅。京都側から比叡山に上るケーブル始発は、ケーブル八瀬駅を9時発。それに合わせて、出町柳駅を8時22分発の八瀬比叡山口行きに乗車。 |

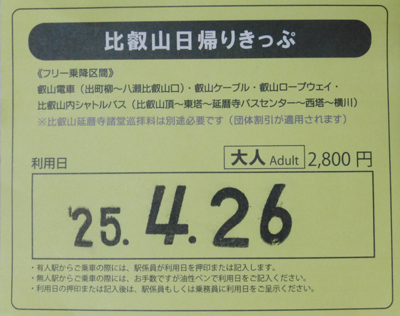

利用する切符は「比叡山日帰りきっぷ」。叡電・出町柳〜八瀬比叡山口、京都側の叡山ケーブルとロープウェイ、延暦エリア内の江若バス(比叡山頂〜横川)を自由に乗車できる。出町柳駅で購入。 利用する切符は「比叡山日帰りきっぷ」。叡電・出町柳〜八瀬比叡山口、京都側の叡山ケーブルとロープウェイ、延暦エリア内の江若バス(比叡山頂〜横川)を自由に乗車できる。出町柳駅で購入。出町柳から叡電、ケーブルとロープウェイ、比叡山頂から横川までバスに普通に乗車すると4160円。実際はもっとこまめに乗り下りするので、もっと多くかかるので、2800円というのはかなり安い。(実際には4780円分乗車し、かなりお得だった。) |

八瀬比叡山口駅。8時36分着。味のあるレトロな駅舎だ。 八瀬比叡山口駅。8時36分着。味のあるレトロな駅舎だ。 |

ケーブル乗り場まで川s沿いに5分ほど歩く。はじめて来た客には少しわかりづらい。 ケーブル乗り場まで川s沿いに5分ほど歩く。はじめて来た客には少しわかりづらい。 |

ガイドマップ。 ガイドマップ。ケーブル八瀬駅からケーブル比叡駅まで上ると、目の前にロープ比叡駅があり、ロープウェイで比叡山頂駅へ。 歩いて10分ほどで、延暦寺方面へのシャトルバス乗場。普通に山道を歩くほか、ガーデンミュージアム比叡の中を散歩する方法もあるが、散歩は帰路に回して、まずバスの終着の横川に向かう。 ケーブルの下の駅では17度だが、比叡山頂では12度。予想より涼しい。 |

ケーブルは、土日は日中15分間隔だが、平日は30分間隔。 ケーブルは、土日は日中15分間隔だが、平日は30分間隔。高低差日本一563mとある。そんなにあったのか。そういえば、大津側の比叡山ケーブルは、坂本から延暦寺まで、2025mで、長さは日本一。 京都側のケーブルは長さ約1.3kmだが、それでもかなり長く。乗車時間も9分かかる。 |

ケーブルの始発便の9時発に乗車。 ケーブルの始発便の9時発に乗車。 |

行き違い。 行き違い。 |

ケーブル比叡からロープ比叡までは徒歩1分。ケーブルに接続してロープウェイが出る。9時15分発の始発のロープウェイに乗車。 ケーブル比叡からロープ比叡までは徒歩1分。ケーブルに接続してロープウェイが出る。9時15分発の始発のロープウェイに乗車。 |

ロープウェイの行き違い。3分で比叡山頂に到着。 ロープウェイの行き違い。3分で比叡山頂に到着。ロープウェイの下を歩くハイキングコースは、京都一周トレイルになっていて、45分ほどで歩いたことがある。 |

比叡山頂下車。撮影している自分の背後には、ガーデンミュージアムの入口がある。 比叡山頂下車。撮影している自分の背後には、ガーデンミュージアムの入口がある。 |

比叡山頂バス停までには、桜が何か所か咲いていた。 比叡山頂バス停までには、桜が何か所か咲いていた。 |

比叡山頂バス停に着くと、9時30分発の始発の横川(よかわ)行きが待っていた。 比叡山頂バス停に着くと、9時30分発の始発の横川(よかわ)行きが待っていた。 |

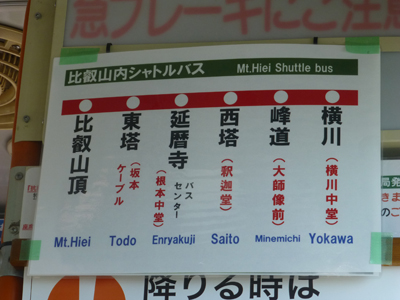

シャトルバスの停車バス停。まず終点の横川まで行き、引き返すことにする。 シャトルバスの停車バス停。まず終点の横川まで行き、引き返すことにする。 |

| 横 川 |

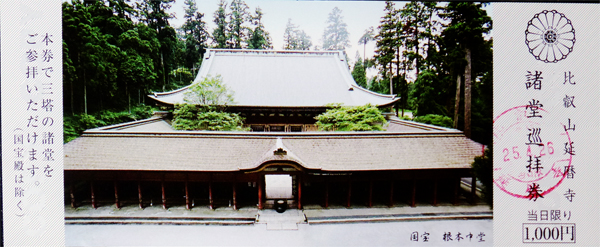

9時50分、横川着。 9時50分、横川着。出町柳を出発してから約1時間30分かかった。距離の割に時間はかかる。 門を入り、右手にある巡拝券売場で券を購入。 下 巡拝券。拝観可能な堂全部に使える。(国宝殿をのぞく) |

|

横川中堂に向かう途中、この地で修行し、のちに宗派を開いた道元、栄西、日蓮などの生涯を描いた絵が並ぶ中、横川中堂の下に到着。 横川中堂に向かう途中、この地で修行し、のちに宗派を開いた道元、栄西、日蓮などの生涯を描いた絵が並ぶ中、横川中堂の下に到着。下から桜ごしに横川中堂を見られた。 |

横川中堂。 横川中堂。堂内は本尊の後側を回って一周できる。 1942年、落雷で焼失。1971年、再建された。 |

秘宝館(現在は使われていない)の前庭も桜がよく咲いていた。 秘宝館(現在は使われていない)の前庭も桜がよく咲いていた。 |

恵心堂では修行なのか、何かの研修なのか、参拝する一団の後で見学。ここは、時期外れの紅葉が多かった。 恵心堂では修行なのか、何かの研修なのか、参拝する一団の後で見学。ここは、時期外れの紅葉が多かった。 |

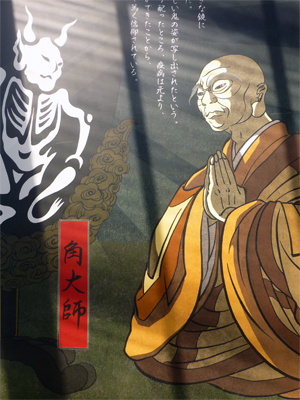

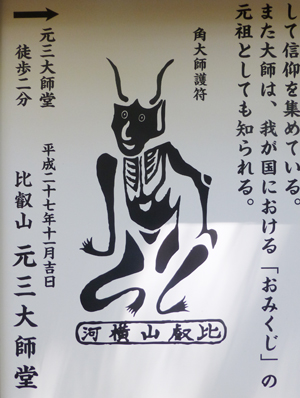

元三大師堂。元三大師(良源)が住んだので、そう呼ばれる。四季に法華経の論議が行われたことから、四季講堂とも呼ばれる。 元三大師堂。元三大師(良源)が住んだので、そう呼ばれる。四季に法華経の論議が行われたことから、四季講堂とも呼ばれる。おみくじ発祥の地でもあるようだが、現在のおみくじとは違った形態のようだ。 |

元三大師が鏡に自分を映すと、2本の角の生えた骸骨が映ったという。その姿の像は、魔除けとして利用されるようになったという。そのため大師は、角(つの)大師とも呼ばれる。 元三大師が鏡に自分を映すと、2本の角の生えた骸骨が映ったという。その姿の像は、魔除けとして利用されるようになったという。そのため大師は、角(つの)大師とも呼ばれる。 |

角大師の護符の絵、 角大師の護符の絵、 |

根本如法塔。 根本如法塔。中心が円形。大正14年竣工でわりと新しい。 |

| 峰道レストラン |

|

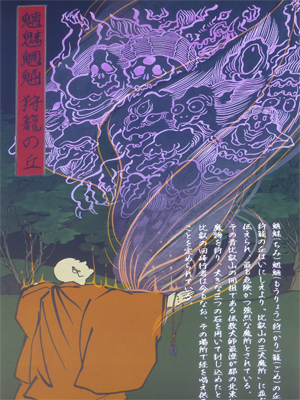

上 横川発11時30分のバスで峰道に向かった。11時36分、峰道バス停そばの峰道レストランで昼食にする。 上 横川発11時30分のバスで峰道に向かった。11時36分、峰道バス停そばの峰道レストランで昼食にする。左 魑魅魍魎狩籠の丘(ちみもうりょうかりごめのおか)。 比叡山の北東のこのエリアは魔物が住むといわれていたが、伝教大師は。3つの石を用いて、魔物を封じ込めたという。今も回峰行者は、この場所で供養をするという。 |

左 店内。 左 店内。下 窓際に空席があり、琵琶湖がよく見えた。 |

|

湖(うみ)の御膳。近江名物がいろいろ入っているようなので選んだ。

湖(うみ)の御膳。近江名物がいろいろ入っているようなので選んだ。 |

|

上 左上部分のおかずを拡大。 上 左上部分のおかずを拡大。上段左から、ごま豆腐とゆばのあんかけ、鮒すし、近江牛と赤こんにゃくのしぐれ煮。 左下、いんげん、卵焼き、海老豆、小鮎の甘露煮、香の物。右下、ホンモロコの南蛮漬、わかさぎとびわますの天ぷら。 左 近江黒鶏のはりはり鍋。 |

峰道の駐車場の周辺は桜が満開だった。 峰道の駐車場の周辺は桜が満開だった。 |

大手毬だろうか。 大手毬だろうか。 |

白い山桜もきれいだ。 白い山桜もきれいだ。 |

| 西 塔 |

峰道12時36分発のバスに乗車し、12時40分、西塔着。 峰道12時36分発のバスに乗車し、12時40分、西塔着。駐車場から西塔エリアに入るゲート付近は桜が多い。 下 駐車場の桜。 |

|

|

上 にない堂。左が常行堂、右が法華堂。同じ形で左右対称の堂が廊下でつながっている。 上 にない堂。左が常行堂、右が法華堂。同じ形で左右対称の堂が廊下でつながっている。左 弁慶が廊下の下に肩を入れてかついだという伝説から「にない堂」の名がついた。 |

西塔の本堂である転法輪堂(釈迦堂)。 西塔の本堂である転法輪堂(釈迦堂)。延暦寺に残る最古の堂。もともとは三井寺にあり、1347年のもの。秀吉の命により、1596年、こちらに移転された。 |

伝教大師御廟(浄土院)。延暦寺内で最も神聖な場所。 伝教大師御廟(浄土院)。延暦寺内で最も神聖な場所。このあと、歩いて東塔へ行こうと思っていた。でも、ここを出たあと長い階段を上るようだったので、駐車場に戻り、バスに乗車。(東塔からここへは複数回歩いているが、東塔からは下り階段) |

| 東 塔 |

西塔発13時40分のバスに乗車。延暦寺バスセンターには、13時42分に到着。歩ける距離なので、わずかの時間だ。 西塔発13時40分のバスに乗車。延暦寺バスセンターには、13時42分に到着。歩ける距離なので、わずかの時間だ。東塔エリアの諸堂をめぐるが。まずは大講堂に向かう。 |

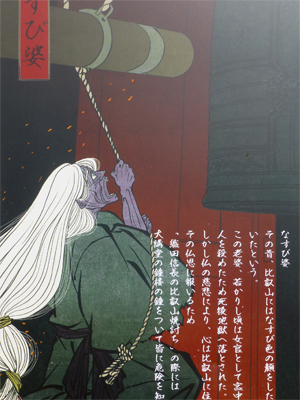

なすび婆。 なすび婆。比叡山には、なすび色の顔をした妖怪がいたが、人を殺めたために、死後は地獄へ落とされた。しかし仏の慈悲で、心は比叡山に住むことが許された。信長の比叡山焼き討ちのさい、婆は大講堂の鐘楼の鐘をついて危険を知らせたという。 |

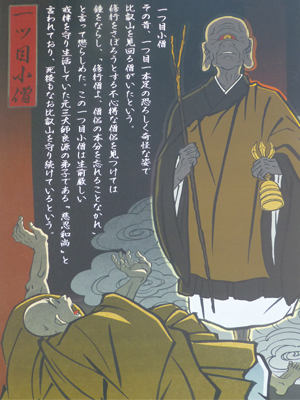

屋根などの修復工事中の根本中堂へ。大きな堂の全体に覆いがしてある。 屋根などの修復工事中の根本中堂へ。大きな堂の全体に覆いがしてある。下左 一つ目小僧。 一つ目一本足の僧がいて、修行をさぼろうとする僧を見つけては、鐘を鳴らして懲らしめたという。 |

|

上左 堂内に入るところ。この先は撮影禁止。 上左 堂内に入るところ。この先は撮影禁止。堂内では1200年間、灯り続けている「不滅の法灯」を見た。 左 修復工事を見学するステージ。ここは撮影可能。 |

骨組みの向うに工事中の屋根が見える。 骨組みの向うに工事中の屋根が見える。工事は2027年秋まで続くようだ。建物は1642年、家光の命で竣工したもので、国宝。 |

大講堂と根本中堂に参拝したあとは、小さな堂を見て回った。 大講堂と根本中堂に参拝したあとは、小さな堂を見て回った。萬拝堂、日本全国の諸仏諸神を勧請。 |

大黒堂。 大黒堂。大黒天信仰の発祥の地。 |

文殊楼。 文殊楼。周囲より高い所にあるが、延暦寺の山門だという。 |

大書院。 大書院。大正時代に東京にあった実業家の屋敷を移設したもの。昭和天皇の行啓のさいに休憩所として使われた。近づくことはできず、離れたところから撮影。 |

延暦寺会館。 延暦寺会館。宿坊であるが、このときは休憩のためにやってきた。 |

船坂のもや船。 船坂のもや船。比叡山はかつて女人禁制であった。ある法師が、坂本から比叡山に戻る途中、船が現れ、山にこれなかった女の亡霊が乗っていたという。 |

喫茶室「ほうれい」。 喫茶室「ほうれい」。 |

窓際の席に着席。琵琶湖をこえて、近江富士も見える。正午ごろ、峰道から琵琶湖を見たが、黄砂のために、琵琶湖の対岸の様子はよくわからなかった。 窓際の席に着席。琵琶湖をこえて、近江富士も見える。正午ごろ、峰道から琵琶湖を見たが、黄砂のために、琵琶湖の対岸の様子はよくわからなかった。 |

|

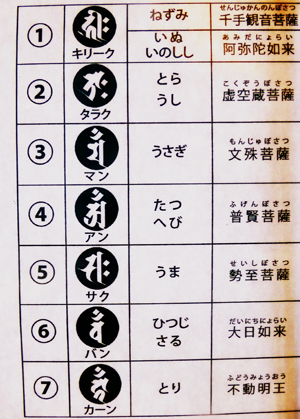

上 「梵字テラミス」と「梵字ラテ」。 上 「梵字テラミス」と「梵字ラテ」。「梵字テラミス」は、抹茶コーティングで、梵字は"キリーク"。テラミスは、湯葉、羽二重餅、つぶあんが入った和風のだった。土日祝限定。 「梵字ラテ」は、テラミスとの色のバランスを考えてカフェラテにして、梵字は"カーン"。 左 希望の梵字を選ぶための一覧。注文、支払いのところに掲示してあった。 " |

諸堂は16時に閉まるという案内があり、阿弥陀堂へ。 諸堂は16時に閉まるという案内があり、阿弥陀堂へ。桜ごしに撮影できた。16時までに、入堂、参拝もできた。 |

左、法華総持院東塔。右、阿弥陀堂。 左、法華総持院東塔。右、阿弥陀堂。 |

阿弥陀堂の前にあった巨大なしだれ桜。 阿弥陀堂の前にあった巨大なしだれ桜。 |

戒壇院。 戒壇院。僧侶が大乗戒を授与されるところ。 |

緑から白に変わってきている感じ。御衣黄なのだろうか。 緑から白に変わってきている感じ。御衣黄なのだろうか。 |

終バスの1便前の比叡山頂行きのバス。16時23分発。 終バスの1便前の比叡山頂行きのバス。16時23分発。始発の9時30分のバスで延暦寺入りし、終発の1便前のバスで退去なので、延暦寺周辺には、7時間滞在した。 レストランや喫茶室に行ったこともあるが、丸1日の滞在、しかも国宝殿は行けなかったので、延暦寺は大きいんだって実感。 |

| ガーデンミュージアム |

終点、比叡山頂で下車すると、バス停の真前にガーデンミュージアムの入口がある。今回、初めて入場していくことにした。 終点、比叡山頂で下車すると、バス停の真前にガーデンミュージアムの入口がある。今回、初めて入場していくことにした。 |

将門岩。 将門岩。平将門は反乱をおこしたが、その前には、比叡山から京を見下ろし、天下をとると決意したという。その後、反乱は失敗し、東国で討ち取られた後、首は京でさらされた。 |

ルピナス。 ルピナス。 |

クリサンセマム・ノースポール。 クリサンセマム・ノースポール。 |

ところどころにフランス絵画の模写が、陶板で配置されている。 ところどころにフランス絵画の模写が、陶板で配置されている。これはセザンヌの山を題材にした絵。この場合は、風景に合わせて絵を配置しているが、なぜここにこの絵があるの?って思うようなのもあった。 |

睡蓮の池。太鼓橋や睡蓮の浮かぶ池があった。 睡蓮の池。太鼓橋や睡蓮の浮かぶ池があった。 |

モネの陶板画も置かれている。 モネの陶板画も置かれている。 |

青いじゅうたんのようなモネフィラの斜面。 青いじゅうたんのようなモネフィラの斜面。 |

展望塔の下には、桜が咲いていた。 展望塔の下には、桜が咲いていた。 |

展望塔にあがってみた。 展望塔にあがってみた。かつて、この場所には比叡山頂遊園地があり、展望塔がそのシンボルだった。 塔は、遊園地とともに1959年にできたのだが、そんなに古いのかって思うデザインだ。2000年に遊園地は閉園。その後、ガーデンミュージアムになったが、展望塔は残された。 |

|

上 琵琶湖側の眺め。 上 琵琶湖側の眺め。左 展望塔から先は下り坂。陶板画が道端に並んでいる。 |

ロープウェイ駅側の出口から退園。撮影している自分の背後にロープウェイ駅がある。 ロープウェイ駅側の出口から退園。撮影している自分の背後にロープウェイ駅がある。 |

| 一乗寺ラーメン街道「びし屋」 |

17時15分発のロープウェイで下山。最終は18時。 17時15分発のロープウェイで下山。最終は18時。 |

17時30分発のケーブルに乗車。 17時30分発のケーブルに乗車。 |

八瀬比叡山口から、18時発、出町柳行きに乗車。 八瀬比叡山口から、18時発、出町柳行きに乗車。 |

一乗寺で下車し、「びし屋」へ。 一乗寺で下車し、「びし屋」へ。写真で店の左側の道路は東大路通り。東大路を隔てた向かいには「あらじん」、交差点の斜め対角線の角には「天天有」があり、一乗寺ラーメン街道の中心部だ。 |

店内。 店内。 |

とんこつ醤油ラーメン。 とんこつ醤油ラーメン。焼豚がとても大きい。 |

具にほうれんそうが入っているのが特徴。 具にほうれんそうが入っているのが特徴。 |

から揚げとご飯。 から揚げとご飯。食後は、叡電・一乗寺駅より帰宅。 |

京都日帰り一覧 兵庫・滋賀・和歌山日帰り一覧 全体のトップページ |