| 2025.5 "ふたば"、文博 |

|

"ふたば" |

|

上 この日のスタートは、京阪・出町柳。でも、叡電に乗換える前に立寄るところがある。 上 この日のスタートは、京阪・出町柳。でも、叡電に乗換える前に立寄るところがある。和菓子店「ふたば」だ。この日は、下鴨本通をはさんで反対側にも行列ができていた。整理券を渡す仕組みで、うまく列をさばいていた。 左 店の前の列。 |

買いたかったのは、柏もち。こしあん、つぶあん、白みそと買う。 買いたかったのは、柏もち。こしあん、つぶあん、白みそと買う。 |

それに、ちまき。 それに、ちまき。下 さっそく、鴨川デルタに行って、柏もちをいただいた。 左のピンク色がかっているのが、白みそ。よもぎがつぶあん。白で、葉っぱが茶色っぽいのがこしあん。この場で、白みそとつぶあんをいただいた。 |

|

(帰宅後、撮影) (帰宅後、撮影)左 ちまき。 中 包装をはがし、笹でまいた状態。 右 笹をめくると、だんごがでてくる。 |

(帰宅後、撮影) (帰宅後、撮影)赤飯も買って、夕食時にいただいた。 |

| 一乗寺ラーメン街道"つるかめ" |

叡電で出町柳から一乗寺着。 叡電で出町柳から一乗寺着。最初に行こうと考えていたラーメン店「池田屋」は、1時間30分待ちだったので、あきらめた。 |

代わりに向かったのは「つるかめ」。看板のところは調理場。右の提灯のあるところの中がカウンター。 代わりに向かったのは「つるかめ」。看板のところは調理場。右の提灯のあるところの中がカウンター。 |

店内。8人座れるだけの小さな店だ。本店は四条寺町にあって、こちらが一乗寺店のようだ。 店内。8人座れるだけの小さな店だ。本店は四条寺町にあって、こちらが一乗寺店のようだ。 |

魚介醤油ラーメン。 魚介醤油ラーメン。魚介出汁の濃厚なスープ。旨辛味で、そのままでもかなり辛かった。つけめんが人気の店で、つけめんの出汁と共通なのだろう。 |

からあげとライス。 からあげとライス。 |

詩仙堂から坂を上ったところにある八大神社は参拝したことがあるが、その祭りがあり、5月5日に神輿の巡行がある。巡行の途中の御旅所が、バス停そばの児童公園に臨時に作る作業中だった。 詩仙堂から坂を上ったところにある八大神社は参拝したことがあるが、その祭りがあり、5月5日に神輿の巡行がある。巡行の途中の御旅所が、バス停そばの児童公園に臨時に作る作業中だった。 |

「一乗寺赤ノ宮」バス停から65系統に乗車。何やら違う。京都市バスは、濃緑のラインなのだが、水色のラインだ。初めて見た。 「一乗寺赤ノ宮」バス停から65系統に乗車。何やら違う。京都市バスは、濃緑のラインなのだが、水色のラインだ。初めて見た。 |

| 京都文化博物館 |

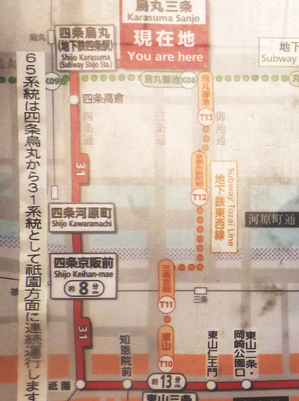

「烏丸三条」で下車。 「烏丸三条」で下車。「烏丸Blue Liner」と後部に書かれている、イルカ柄のラッピングバス。初めて乗車できてよかった。 そして、後の系統番号が「31」になっていて、あれっと思った。「65」のはずなのに。間違いが。乗車時は「65」だった。 |

バス停の掲示を見てわかった。 バス停の掲示を見てわかった。「65」は、東大路を熊野神社前まで南下、丸太町通を烏丸丸太町まで行き、烏丸通を四条烏丸まで行く系統。 「31」は、東大路を祇園まで南下。、四条通を四条烏丸まで行く系統。 「65」で四条烏丸まできたバスは、そのまま「31」になるのだ。逆に「31」で四条烏丸まできたバスは「65」になるのだ。 なるほど、四条烏丸を越えて、「31」と「65」はそのまま乗れるんだ。四条烏丸でバスを停めるスペースも必要ない。京都市バスにこのような系統があることを初めて知った。 |

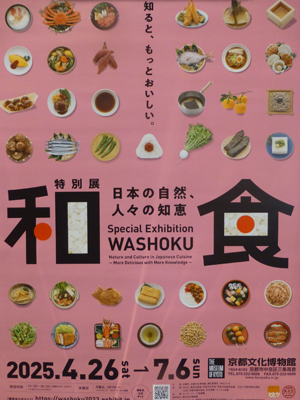

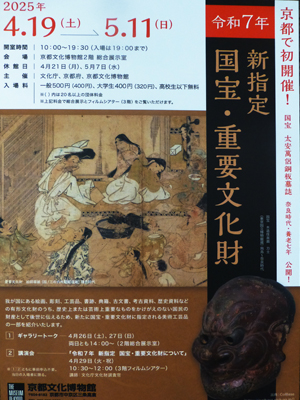

京都文化博物館に到着。旧日本銀行京都支店だった別館から入る。 京都文化博物館に到着。旧日本銀行京都支店だった別館から入る。下左 見るのは2つ。3、4階の特別展フロアを使った「和食」展。 下右 もう1つは、2階の通常展フロアの半分を使った「新指定 国宝・重要文化財」展。 昨年までは、東博で毎年開催されてきたが、文化庁の京都移転にともない、今年から京都開催とのこと。会場が、京博でなく文化博物館なのは、京博の旧館が使えないからだろう。 |

|

いろいろな大根。一番細長いのは、守口大根。 いろいろな大根。一番細長いのは、守口大根。下 刺身や寿司にするのはクロマグロやメバチ。缶詰にするのは、ビンナガやコシナガ。 カジキマグロは、マカジキ。メカジキの仲間でマグロではない。 |

|

左から、羅臼、利尻、日高昆布。 左から、羅臼、利尻、日高昆布。羅臼は、グルタミン酸が多く、濃厚な出汁がとれ、うどん・そば店で重宝される。利尻は、くせがなく高級だし昆布。日高は、繊維が柔らかく、そのまま食べる煮昆布に適する。 下 信長の家康に対する饗応。これが1回分なのか不明。 |

|

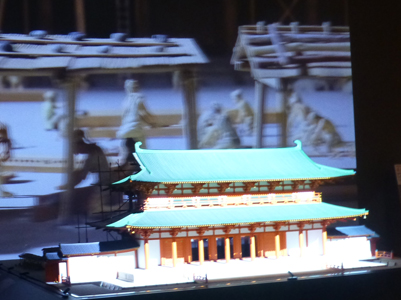

和食の展示は、ロウ製の食品サンプルが中心で、やむを得ないとはいえ、ちょっと期待外れだった。 和食の展示は、ロウ製の食品サンプルが中心で、やむを得ないとはいえ、ちょっと期待外れだった。2階へ。まず、京都についての展示。羅城門についてのプロジェクションマッピング。 |

今年から京都開催になった新指定国宝・重要文化財の展示。 今年から京都開催になった新指定国宝・重要文化財の展示。こちらは撮影禁止。 |

| イノダコーヒ本店 |

|

上 文化博物館から5分ほどのイノダコーヒ本店へ。何十年ぶりかの訪問だ。 上 文化博物館から5分ほどのイノダコーヒ本店へ。何十年ぶりかの訪問だ。左 昔ながらの玄関は変わっていない。"コーヒー"じゃなく"コーヒ"というのも京都弁。 |

店内。2階に案内された。 店内。2階に案内された。 |

2階から1階を見下ろす。 2階から1階を見下ろす。 |

クリームあんみつ豆。 クリームあんみつ豆。休憩後、京阪・三条より帰宅。 |

京都日帰り一覧 全体のトップページ |