| 2025.5 長 浜 |

| 駅の近辺 |

9時すぎ、長浜に到着。長浜観光のスタートは、JR長浜。 9時すぎ、長浜に到着。長浜観光のスタートは、JR長浜。駅の出入口は橋上にあるが、西側に下りた。あとでわかったが、西側はがらんとした湖畔のエリア。 |

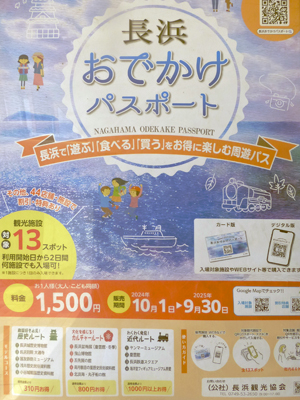

駅の写真を撮る前に、改札近くにある観光案内所に、観光マップをもらうために立寄った。 駅の写真を撮る前に、改札近くにある観光案内所に、観光マップをもらうために立寄った。マップも手に入れたが、ここで「長浜おでかけパスポート」なるものがあると知った。 この日、回ろうと思っていたスポットのうち、有料のところに、パスポートがあれば無料で入れるということで、パスポートも購入。 |

(1)長浜歴史博物館 (1)長浜歴史博物館長浜城は、1573年、浅田長政を信長が滅ぼしたあと、当時は羽柴を名のっていた秀吉に築城させ、城主とした。しかし、徳川の世になって廃城。 1983(昭和58)年、もとの城の位置から少し離れたところに復元され、歴史博物館になった。 下 最上階からの眺め。真中から少し左上に竹生島が見える。 歴史博物館内は撮影禁止だった。 |

|

(2)長浜鉄道スクエア (2)長浜鉄道スクエア長浜旧駅舎。現存する日本最古の駅舎。この駅舎は1882(明治15)に完成したもの。 木造だが、コンクリートがぬってあり、四隅にレンガが使われている。 |

1、2等待合室。ほかに駅長室などが残されていた。 1、2等待合室。ほかに駅長室などが残されていた。 |

1882(明治15)年に長浜駅ができたときの日本の鉄道路線図。 1882(明治15)年に長浜駅ができたときの日本の鉄道路線図。上から、3 手宮・幌内、4 大橋・釜石、1 新橋・横浜、5 敦賀・長浜、2 神戸・大津。 幌内の石炭、大橋の鉄鉱の積出、横浜、神戸の港との連絡を目的としたのはわかりやすい。 長浜は、大津・長浜を水上交通にしてでも、敦賀との連絡を急いだことが読みとれる。敦賀からの日本海側の水運で、米どころと大阪を結ぶのが重要だったのだろう。 |

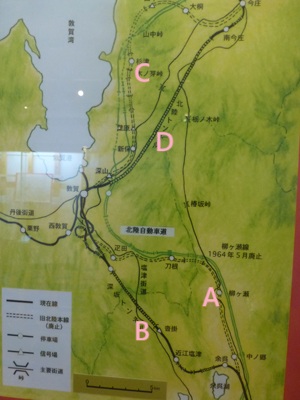

1885(明治17)年の長浜付近の鉄道。関ヶ原方面の鉄道ができたが、現在の米原ではなく、長浜に至っていたのも驚きだ。 1885(明治17)年の長浜付近の鉄道。関ヶ原方面の鉄道ができたが、現在の米原ではなく、長浜に至っていたのも驚きだ。1889(明治21)年に現在の米原経由で大津まで開業し、同時に新橋・神戸間の東海道本線が全通した。 |

時代は下って昭和。 時代は下って昭和。1957(昭和32)年、長浜・敦賀の新線が開業し、経路がAからBに変わった。このとき電化された。 1962(昭和37)年、敦賀・南今庄に北陸トンネルが開通し、経路はCからDに変わった。このとき電化された。 |

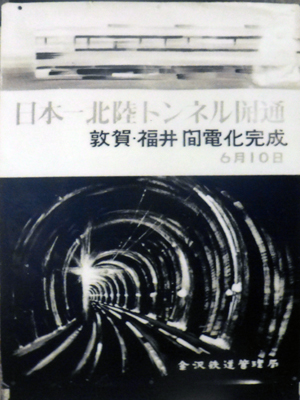

北陸トンネル開通のポスター。 北陸トンネル開通のポスター。 |

北陸本線、田村・敦賀間は、1957年の新線(2つ上の写真のB)開業に電化されたが、交流電化であった。(1955年の仙山線につぐもの。) 北陸本線、田村・敦賀間は、1957年の新線(2つ上の写真のB)開業に電化されたが、交流電化であった。(1955年の仙山線につぐもの。)しかし、1991(平成3)年、田村・長浜、2006(平成18)年、長浜・敦賀が直流電化に変わり、大阪方面から新快速が乗り入れるようになった。(写真は、工事開始されたときに柱につけられた標識で、開業より3年前。) |

テラスからは電車がよく見えた。 テラスからは電車がよく見えた。 |

(3)慶雲館 (3)慶雲館鉄道スクエアから道路を挟んだ向かい側。 1886(明治19)年明治天皇の京都行啓のさい、大津から船で長浜に到着後の宿として作られた。鉄道スクエアで、このときは大津・長浜が船だったことを知ったので、よく理解できた。その後も迎賓館として使われた。 庭園は1912(明治45)年につくられた。琵琶湖も眺望できたというが、いまはできない。 |

明治天皇・皇后の玉座。 明治天皇・皇后の玉座。下 犬飼毅の書。大正2年のもの。 |

|

駅に戻り、ヤンマーミュージアムのシャトルバス乗場へ。 駅に戻り、ヤンマーミュージアムのシャトルバス乗場へ。ヤンマーミュージアムは行く予定だたったが、シャトルバスは知らなかった。観光案内所で「おでかけパスポート」を買ったときにもらったパンフレットを見ると、土日祝はバスのことが書いてあり、乗ることにしたのだ。 10時30分のが出発しかけていて、乗車。ドライバーから予約をしているか尋ねられ、していないと答えると、予約をしていないと、この日だと16時ごろまで入れないだろうと言われた。急いで、電話。やはり、この日、予約できるのは16時だということ。それで、16時に行くことになり、バスを下車。 |

駅の東側。こちらが街の中心だ。橋上の駅舎は、旧駅舎を模したものだとわかる。 駅の東側。こちらが街の中心だ。橋上の駅舎は、旧駅舎を模したものだとわかる。 |

(4)豊国神社 (4)豊国神社秀吉を祀る。創建は1598年だが、江戸時代には破壊された。1793年、えびす宮が建立され、秀吉を裏に隠して祀った。1920(大正9)年、豊国神社と名をかえた。 今もえびすも祀るほか、豊臣家を守った加藤清正も祀る。 |

秀吉像。横には秀吉の馬印である千成ひょうたん。 秀吉像。横には秀吉の馬印である千成ひょうたん。 |

本社で参拝。 本社で参拝。 |

| 黒壁スクエアなど中心部 |

(5)「翼果楼」で"鯖そうめん" (5)「翼果楼」で"鯖そうめん"長浜で有名なグルメに「鯖そうめん」を食べるため、黒壁スクエアにある「翼果楼(よかろう)」に向かった。 人気店だし、GWでもあるし、行列を覚悟していたが、予想通り、30分ほど並んだ。 |

ようやく玄関に到達。 ようやく玄関に到達。 |

玄関を入る。昔は商家だったのだろう。座敷に上っての食事。 玄関を入る。昔は商家だったのだろう。座敷に上っての食事。 |

2階に案内され、2階の店内。 2階に案内され、2階の店内。 |

「お千代膳」。 「お千代膳」。鯖そうめんと焼鯖すしをメインにした膳だが、赤こんにゃくもついている。 |

鯖そうめん。 鯖そうめん。鯖は焼鯖をさらに煮込んだものだった。そうめんは、濃い出汁につけてある。味が濃いので出汁は少ない。どんな料理か、食べてわかってよかった。 |

焼鯖すし。 焼鯖すし。何度も食べているが、美味しくいただけた。自分は普通の鯖すしのひうが好みだ。 |

赤こんにゃく。 赤こんにゃく。これも近江名物。2年半前に湖東三山へ紅葉を見に行ったときに食べて以来だ。ぷりぷりしていて美味しい。 下左 飲物は清酒「七本槍」。 賤ケ岳の戦いで、秀吉が柴田勝家をやぶったとき、加藤清正ら7人の武将の功績が大きいことを「七本槍」と呼ぶことが由来。 下右 醸造元は、長浜市木ノ本の「冨田酒造」。賤ケ岳山麓の歴史ある蔵元のようだ。 |

|

(6)黒壁ガラス館 (6)黒壁ガラス館長浜駅ができた翌年の明治16年、ここに第百三十銀行ができ、明治33年、この建物が竣工。 昭和初期に銀行が倒産し、その後は商店や倉庫として利用。昭和23年から専売公社、昭和29年から63年は長浜カトリック教会として利用。 平成元年、第3セクターの会社により黒壁ガラス館オープン。栗壁スクエアの中心施設として現在に至る。 |

館はガラス細工製品の店としてにぎわっていた。 館はガラス細工製品の店としてにぎわっていた。 |

ガラス館とは交差点の対角線上にある黒壁5号館。 ガラス館とは交差点の対角線上にある黒壁5号館。なるほど黒壁〇号館と名付けているんだ。黒いのは、黒漆喰だという。 |

土産物店では、飛び出し坊やとび太くんのグッズを各種売っている。 土産物店では、飛び出し坊やとび太くんのグッズを各種売っている。とび太くんは全国展開しているが滋賀県が一番多く、はじまりは八日市市(現在、東近江市)らしい。 |

昔ながらの商家の面影を残す店もわずかながら残っている。 昔ながらの商家の面影を残す店もわずかながら残っている。 |

(7)海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 (7)海洋堂フィギュアミュージアム黒壁民間のジオラマやキャラクターを集めた施設。写真は、太陽の塔のモデル。 子供向けの施設で、家族連れにぎわっていた。 |

(8)曳山博物館 (8)曳山博物館長浜曳山祭で運行される曳山の実物大の展示や祭のビデオ。とてもよかったのだが、撮影禁止。 |

曳山祭は4月14〜17日で、曳山が運行されるのは16日のようだ。 曳山祭は4月14〜17日で、曳山が運行されるのは16日のようだ。下 商家の並ぶ通り。 |

|

(9)長浜別院 大通寺 (9)長浜別院 大通寺真宗大谷派の長浜別院大通寺の山門。 |

本堂。伏見城の遺構といわれる。内部は撮影禁止。 本堂。伏見城の遺構といわれる。内部は撮影禁止。 |

庭園。 庭園。大広間には狩野派の襖絵もあったが、内部は撮影禁止。 |

(10)知善院 (10)知善院山門は長浜城の裏門を移築したと伝えられる。 |

もとは小谷城下にあったのを秀吉が移築。 もとは小谷城下にあったのを秀吉が移築。本堂には秀吉の木像もあるというが、拝観はおこなわれていなかった。 |

知善院のすぐ北側には、曳山の1つ青海山を保管する倉庫があった。 知善院のすぐ北側には、曳山の1つ青海山を保管する倉庫があった。 |

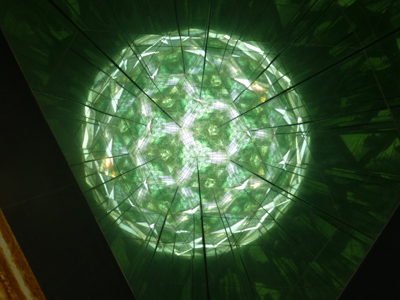

この奥に日本一の万華鏡があるという。土日祝はフリーマーケットだというが、やってなかった。 この奥に日本一の万華鏡があるという。土日祝はフリーマーケットだというが、やってなかった。 |

(11)巨大万華鏡 (11)巨大万華鏡

タワーのようなのがあり、下に入ってみた。 |

壊れているという表示もあったが、ハンドルを動かしてみると、模様がつぎつぎに変わった。 壊れているという表示もあったが、ハンドルを動かしてみると、模様がつぎつぎに変わった。 |

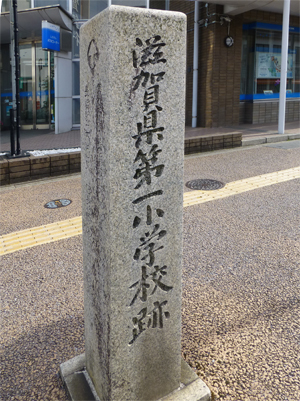

(12)開知学校 (12)開知学校1874(明治7)年に開校した小学校。もとは別の場所にあった。現在は喫茶店や会議室として使われている。 |

1871(明治4)年に、滋賀県第一小学校として開校し。1874年に開知学校と改称して、校舎が新たに作られたようだ。 1871(明治4)年に、滋賀県第一小学校として開校し。1874年に開知学校と改称して、校舎が新たに作られたようだ。 |

| ヤンマーミュージアム |

(13)ヤンマーミュージアム (13)ヤンマーミュージアム長浜駅の西側バス乗場で、16時発のヤンマーミュージアムの送迎バスに乗車。 下 ヤンマーミュージアム到着。 モーターボートが建物の前にあり、あれっ、と思ったが、あとでモータービートも製造していると知った。漁船のエンジンを作っていることは知っていたので、そうかとわかったが。 |

|

|

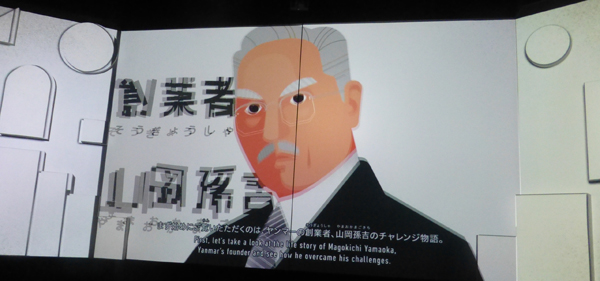

上 入場すると、まず創業者、山岡孫六のビデオ上映。「ヤンマー」の社名は、山岡の名と"オニヤンマ"から名付けたという。 上 入場すると、まず創業者、山岡孫六のビデオ上映。「ヤンマー」の社名は、山岡の名と"オニヤンマ"から名付けたという。左 社章も「Y」と"オニヤンマ"をイメージしたデザイン。 |

展示よりも、子供向けの遊び場って感じ。入場者の大半は、家族連れ。 展示よりも、子供向けの遊び場って感じ。入場者の大半は、家族連れ。 |

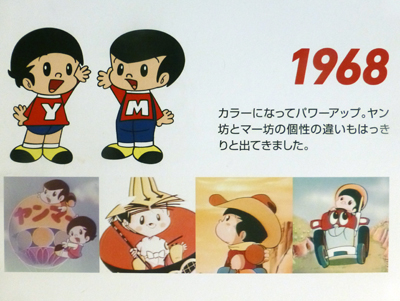

マスコットのヤン坊・マー坊だが、何度も変わってきたことを知った。 マスコットのヤン坊・マー坊だが、何度も変わってきたことを知った。自分が一番知っていたのは、このバージョンだが、少しづつ変わり、10種類ほどのバージョンがあった。 ヤンマーの提供番組で天気予報があり、2人が登場していた。歌は覚えている。 僕の名前は ヤン坊。君の名前は マー坊。2人合わせて ヤンマーだ。君と僕とで ヤンマーだ。大きな物から 小さな物まで動かす力だヤンマーディーゼル。 |

現在のヤン坊・マー坊。 現在のヤン坊・マー坊。 |

ミュージアムの横には、ヤンマーの長浜工場。 ミュージアムの横には、ヤンマーの長浜工場。創業者、山岡孫六は長浜の出身だったのだ。なるほど、ミュージアムも主力工場もあるわけだ。 ヤンマーは本社は大阪にあり、工場は数ヶ所にあるが、その半分ほどは、長浜市内の各所と米原市にあり、ほか尼崎市、伊丹市など関西中心の企業だと知った。 |

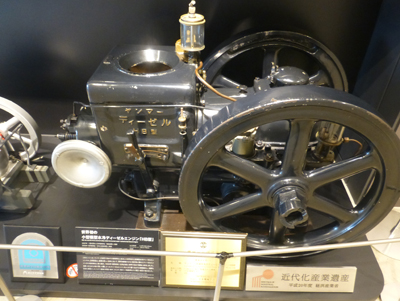

山岡孫六は、当初はヤンマーの商標で石油エンジンの開発と販売を行っていた。 山岡孫六は、当初はヤンマーの商標で石油エンジンの開発と販売を行っていた。1932(昭和7)年、44歳のとき、ドイツのメッセでディーゼルエンジンを見て、その小型化を決意。1933(昭和8)年、その小型化に成功。写真は、その小型ディーゼルエンジン。 |

16時45分の送迎バスで駅に戻った。バスの側面は、片側がヤン坊・マー坊だったが、もう片側は山岡孫六と農業機械だった。 16時45分の送迎バスで駅に戻った。バスの側面は、片側がヤン坊・マー坊だったが、もう片側は山岡孫六と農業機械だった。 |

JR長浜より帰宅、 JR長浜より帰宅、乗車したのは、新快速・播州赤穂行き。 |

兵庫・滋賀・和歌山日帰り一覧 全体のトップページ |