| 2025.5 薬師寺・喜光寺・法華寺 |

| 薬師寺の双頭花ぼたん |

この日早朝、NHKのローカルニュースで、薬師寺で双頭花のぼたんが咲いていて、この週の間が見ごろと報じていた。 この日早朝、NHKのローカルニュースで、薬師寺で双頭花のぼたんが咲いていて、この週の間が見ごろと報じていた。これを見て、即決で、薬師寺に行くことにした。加えて、しばらく前、ネット仲間のハシムさんが、薬師寺に近い喜光寺と法華寺にいらっしゃり、自分もぜひ行きたいと思っていたので、合わせて行くことに決めた。 急いで準備し、出発。スタート地点の近鉄・西ノ京に向かった。 |

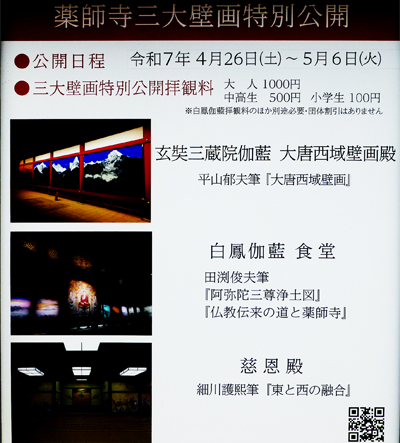

奈良市西部の寺社では、薬師寺、唐招提寺、西大寺は、すでに4、5回見学しているので、今回も薬師寺は有料の伽藍エリアには入らないつもりだった。 奈良市西部の寺社では、薬師寺、唐招提寺、西大寺は、すでに4、5回見学しているので、今回も薬師寺は有料の伽藍エリアには入らないつもりだった。花を見た後、喜光寺、法華寺それに奈良県立美術館に行くつもりなので、薬師寺で時間をあまりとりたくなかった。 ところが、駅で薬師寺の壁画特別公開の看板を見て、壁画を見たいと思った。壁画を見るには伽藍に入る必要がある。 でも、すぐに壁画の公開は終わっていることに気づいた。この日は9日。特別公開は6日で終わっている。残念ではあるが、ほっとした。 |

伽藍には入らず、門前を通過して、玄奘三蔵院のエリアへ。玄奘三蔵院も壁画公開が終わり、中には入れない。 伽藍には入らず、門前を通過して、玄奘三蔵院のエリアへ。玄奘三蔵院も壁画公開が終わり、中には入れない。玄奘三蔵院の外側にぼたんが咲いていて、見物人が何人かいるので、双頭花があるんだとわかった。 |

1つの枝に、2つの花が反対側を向いて咲いている双頭花のぼたん。 1つの枝に、2つの花が反対側を向いて咲いている双頭花のぼたん。 |

玄奘三蔵院の外側にはぼたんがたくさん咲いている。 玄奘三蔵院の外側にはぼたんがたくさん咲いている。 |

| 喜光寺 |

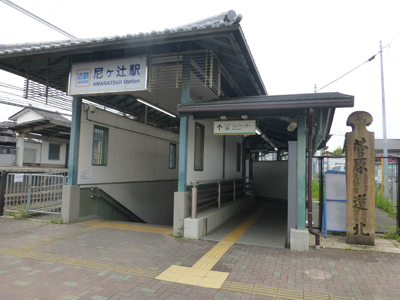

西ノ京から尼ヶ辻まで1駅間だけ普通電車で移動。喜光寺に向かう。 西ノ京から尼ヶ辻まで1駅間だけ普通電車で移動。喜光寺に向かう。 |

喜光寺に向かう途中、垂仁天皇陵を見ていく。前方後円墳の後円の部分である。 喜光寺に向かう途中、垂仁天皇陵を見ていく。前方後円墳の後円の部分である。 |

喜光寺の山門に到着。 喜光寺の山門に到着。喜光寺はハシムさんの報告を読むまで、名前すら知らなかった。 案内板を読むと、8世紀に行基が創建した由緒ある寺だとわかった。しかも行基はこの寺で没したという。本堂は15世紀のもので歴史があるが、その後、荒廃していた。 江戸時代から近年まで荒廃していたが、現在の山田管主になって、再興に努力し、知られるようになった。 |

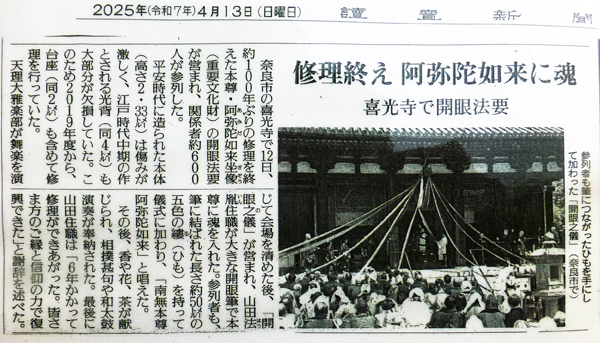

本堂は、東大寺大仏殿のミニュチュア板で「試みの大仏殿」といわれる。

本堂は、東大寺大仏殿のミニュチュア板で「試みの大仏殿」といわれる。下 (案内板にあった新聞記事を拝借) 2025年4月、本堂にある本尊が6年かけて修復され、開眼法要が行われた。本堂では、修復されて間もない本尊の阿弥陀如来坐像を見た。明るい中で間近に見られた。 |

|

弁天堂のある池には蓮がおおくあり、6月には蓮の花が見ものだという。 弁天堂のある池には蓮がおおくあり、6月には蓮の花が見ものだという。 |

| "ミュンヘン"で日替わりランチ |

喜光寺から2、3分のところに菅原天満宮があり、立寄って参拝。 喜光寺から2、3分のところに菅原天満宮があり、立寄って参拝。下 菅原天満宮から近鉄・西大寺駅まで歩く。奈良郊外の新しい住宅地だが、農地も残っている。 |

|

西大寺駅に隣接した、ス―パーが入るビルの1階にある洋風居酒屋「ミュンヘン」へ。 西大寺駅に隣接した、ス―パーが入るビルの1階にある洋風居酒屋「ミュンヘン」へ。 |

店内。(ぼかしてある) 店内。(ぼかしてある)下 日替わりランチ。メインはハンバーグとクリームコロッケ。 |

|

| 法華寺 |

西大寺駅北口からバスで法華寺前へ。 西大寺駅北口からバスで法華寺前へ。 |

法華寺山門。 法華寺山門。法華寺は、光明皇后によって創建され。総国分尼寺だった。東大寺は総国分寺だったので、格式の高い寺だったのだ。ここは初訪問。 |

本堂に向かう途中。かきつばたの咲いている池があった。 本堂に向かう途中。かきつばたの咲いている池があった。 |

つつじもきれい。 つつじもきれい。下 本堂。 秀頼の母、淀殿の寄進で1601年に再建されたもの。 内部は撮影禁止。 |

|

庭園へ。紫のつつじは珍しい。 庭園へ。紫のつつじは珍しい。 |

池ではかきつばたが満開。 池ではかきつばたが満開。 |

浴室。蒸し風呂で「からふろ」といわれた。 浴室。蒸し風呂で「からふろ」といわれた。 |

上部には「浴室」という額がかっていた。 上部には「浴室」という額がかっていた。 |

東庭園では、白のかきつばたも咲いていた。 東庭園では、白のかきつばたも咲いていた。法華堂前バス停に戻り、近鉄奈良駅前へ。 |

| 奈良県立美術館 |

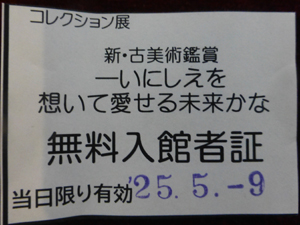

雨だったが、ぎりぎり傘をささずにすむ程度であった。 雨だったが、ぎりぎり傘をささずにすむ程度であった。奈良県立美術館へ。何十年かぶりだ。 下 コレクション展「新・古美術鑑賞」。 |

|

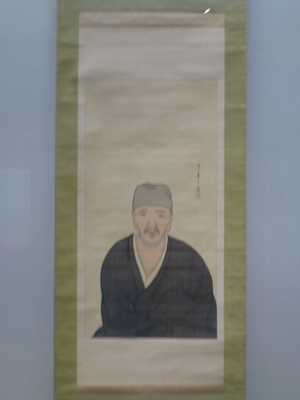

ラッキーなことに、シニア無料であった。 ラッキーなことに、シニア無料であった。下左 雪舟による猿の屏風画。 下右 千利休を描いた掛軸。 |

|

歌川広重の「名所江戸百景」が数点あり、これは「水道橋駿河台」。 歌川広重の「名所江戸百景」が数点あり、これは「水道橋駿河台」。ほかに葛飾北斎「富岳三十六景」も数点あり、つい最近、京博でも数点見たので、興味深かかった。 見学後、近鉄・奈良より帰宅。 |

奈良日帰り一覧 全体のトップページ |