| 2025.5 三宅八幡・岩倉・深泥池 |

| 一乗寺ラーメン街道"池田屋" |

スタートは叡電・一乗寺。 スタートは叡電・一乗寺。一乗寺ラーメン街道めぐりで、2回続けて、"池田屋"で食べられなかった。一度は、1時間30分待ち。一度は。木曜休業に気づかず木曜に行ったため。 この日は、11時30分開店のところ、10分前に到着。待っている客はいなかったが、番号札のためだ。番号札をとった客はどこかに行っている。 |

番号札は「7」。これで、開店時に入れると思った。 番号札は「7」。これで、開店時に入れると思った。でも、甘くはなかった。11時30分に近づくと、番号札をもた客が続々と戻ってきた。11時30分になると開店で、店員の指図で、順番に店に入り、券売機で食券を買う。 番号札は1枚で5人まで有効だったのだ。多くの客は2人以上で、5人のグループもあった。結局、開店早々に店に入ることはできなかった。 |

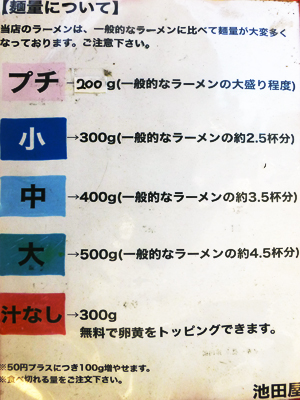

麺の量についての説明。 麺の量についての説明。「小」でもかなり多い。「プチ」でも、他店なら大盛り。「小」を選ぶことにしよう。「小」でも食べきれるか。 |

11時45分ごろ、食券を買うように言われ、買ったあと、再び並ぶ。買ったのは「小」。 11時45分ごろ、食券を買うように言われ、買ったあと、再び並ぶ。買ったのは「小」。 |

11時55分ごろに入店するように言われる。 11時55分ごろに入店するように言われる。店内。(ぼかしてある) 水、おしぼり、れんげ、わり箸を持っていくのが、この店のルール。 しばらくすると、にんにくどうしますかといわれる。このとき、ニンニク普通のほか、脂普通、野菜多めとも言った。にんにくだけじゃなく脂と野菜も言うのが、この店のルール。 |

野菜多めと言ったが、野菜とはもやしで、もやしがてんこ盛りで入っていて、山のようにそびえている。 野菜多めと言ったが、野菜とはもやしで、もやしがてんこ盛りで入っていて、山のようにそびえている。 |

麺は太麺も太麺。うどんのような太さだ。 麺は太麺も太麺。うどんのような太さだ。 |

焼豚は大きな塊で2個入っていた。 焼豚は大きな塊で2個入っていた。確かに「小」でも、普通の店の大盛りよりたくさん入っていた。 何とか食べきったが、スープはあまり飲めなかった。最後の方は、飽きてきて、食べるのが大変。 味が自分好みじゃなかったこともあり、この店は今回限りかな。 |

| 三宅八幡 |

叡電・一乗寺駅に戻り、三宅八幡まで乗車。やってきたのは、観光電車「ひえい」だった。 叡電・一乗寺駅に戻り、三宅八幡まで乗車。やってきたのは、観光電車「ひえい」だった。下 三宅八幡駅は、柱や柵が朱色で塗られていて、神社最寄駅の雰囲気を出している。 |

|

拝殿の手前にある鳥居。この鳥居の両脇には狛犬じゃなく、狛鳩が置かれている。 拝殿の手前にある鳥居。この鳥居の両脇には狛犬じゃなく、狛鳩が置かれている。 |

狛鳩。 狛鳩。平安時代に宇佐八幡から八幡神を勧請した時、鳩が道案内をしたとされる。それで鳩が大切にされてきた。 |

本殿で参拝。 本殿で参拝。 |

いたるところに小さな鳩の置物が置かれている。 いたるところに小さな鳩の置物が置かれている。 |

絵馬も鳩。 絵馬も鳩。 |

| 妙満寺 |

|

上 三宅八幡から妙満寺まで2kmほど歩く。途中、岩倉エリアを東から西へ一直線に歩く。 上 三宅八幡から妙満寺まで2kmほど歩く。途中、岩倉エリアを東から西へ一直線に歩く。その途中に、同志社小中高の校地を横断する区間がある。学校の土地の真中を公道が走る。 左 妙満寺。門前はつつじがいっぱい。 |

つつじを見ながら本堂へ。 つつじを見ながら本堂へ。下 本堂。 |

|

本堂内は撮影禁止だが、堂内にある安珍・清姫の鐘だけは撮影可。 本堂内は撮影禁止だが、堂内にある安珍・清姫の鐘だけは撮影可。14世紀、紀州の道成寺の鐘がつくられたものの、災厄が続き、清姫のたたりとして鐘が捨てられた。16世紀になり、鐘が掘り出され、妙満寺に運ばれたという。その当時の妙満寺は二条寺町にあった。 |

雪の庭。江戸初期に松永貞徳がつくったとされる。雪の日に見たい。 雪の庭。江戸初期に松永貞徳がつくったとされる。雪の日に見たい。下左 天正年間に架けられた五条大橋の橋脚を使ったつくばい。同様のものは、京博と京都迎賓館にもあるという。 下右 仏舎利塔。 |

|

| 圓通寺 |

妙満寺からそう遠くないが、途中で丘をこえるので、結構、時間がかかった。境内に入ってからの参道も長い。 妙満寺からそう遠くないが、途中で丘をこえるので、結構、時間がかかった。境内に入ってからの参道も長い。拝観料をこの建物で払うのだが、屋根の三日月は何なのだろう。 |

池には弁財天が小さな堂の中に祀られているが、最近、百年ぶりに開帳されたものらしい。 池には弁財天が小さな堂の中に祀られているが、最近、百年ぶりに開帳されたものらしい。 |

後水尾上皇の幡枝離宮のあとに、江戸時代につくられた寺。庭園をのぞいて撮影禁止。 後水尾上皇の幡枝離宮のあとに、江戸時代につくられた寺。庭園をのぞいて撮影禁止。 |

庭園。木々の間から比叡山が見えるらしいが、この日は曇っていて、まったく見えず。 庭園。木々の間から比叡山が見えるらしいが、この日は曇っていて、まったく見えず。 |

| 深泥池 |

丘を下りたところにある深泥池貴船神社で参拝。 丘を下りたところにある深泥池貴船神社で参拝。貴船神社は遠いので、この地に分祀された。 |

深泥池(みどろがいけ、または、みぞろがいけ)。 深泥池(みどろがいけ、または、みぞろがいけ)。水生生物の宝庫になっている。写真の真中あたりは陸地ではなく、浮島。池の3分の2は浮島に覆われている。 |

白いかきつばたが咲いていた。 白いかきつばたが咲いていた。 |

白いかきつばたも近くで見ると、わずかに紫がかっている部分があることがわかる。 白いかきつばたも近くで見ると、わずかに紫がかっている部分があることがわかる。 |

「天然記念物深泥池水生植物群落」の碑。昭和12年の碑。 「天然記念物深泥池水生植物群落」の碑。昭和12年の碑。 |

| 大田神社 |

「天然記念物大田ノ澤ノかきつばた群落」の碑。昭和16年の碑。 「天然記念物大田ノ澤ノかきつばた群落」の碑。昭和16年の碑。大田神社の境内にあるが、参道の入口にかきつばたの咲く池(大田の沢)がある。 下 池一面に咲くかきつばた。 平安時代の書物にも、大田の沢のかきつばたが登場するので、昔からかきつばたの自生地として有名だったところ。 |

|

日があたるところはとくにきれいだ。 日があたるところはとくにきれいだ。 |

真中に島があり、周囲を道が一周するが、行きどまりになっていて、一周はできない。 真中に島があり、周囲を道が一周するが、行きどまりになっていて、一周はできない。左上の人の付近で行き止まり。昔は一周できたという話声も聞こえてきた。 |

かきつばたを見たあと参拝。上賀茂神社の摂社である。 かきつばたを見たあと参拝。上賀茂神社の摂社である。 |

地下鉄北山駅まで歩く間は、住宅地の中に畑が点在し、賀茂野菜の産地になっているようだ。 地下鉄北山駅まで歩く間は、住宅地の中に畑が点在し、賀茂野菜の産地になっているようだ。下 地下鉄北山駅より帰宅。7 、8km歩いた一日だった。 |

|

京都日帰り一覧 全体のトップページ |