| 2025.5 霊山寺・松伯美・秋篠寺 |

| 富雄丸山古墳 |

ネット仲間のハシムさんが、霊山寺や新薬師寺にいらっしゃった。霊山寺は名前も知らなかったし、新薬師寺は知っていたが行ってない。それで、行くことにしたが、どちらも近隣に行きたいと以前から思っていたスポットがある。 ネット仲間のハシムさんが、霊山寺や新薬師寺にいらっしゃった。霊山寺は名前も知らなかったし、新薬師寺は知っていたが行ってない。それで、行くことにしたが、どちらも近隣に行きたいと以前から思っていたスポットがある。霊山寺近くには、1ヶ月ほど前に行った上村松園展で知った松伯美術館やかなり昔から知っていたが行けていない大和文華館や秋篠寺があある。新薬師寺も同様。それで、2寺とも、近隣の行きたいところと合わせて行くことにした。 この日は、奈良市西部にある霊山寺と近辺のスポットを回る。スタートは近鉄・富雄。富雄まで乗った普通電車は阪神車両。なんだか変な気分。 |

富雄駅東口から若草台行きバスに乗車。 富雄駅東口から若草台行きバスに乗車。 |

若草台中央で下車。丘陵が住宅地が広がっている一帯だが、緑で覆われた小山がバス停の真ん前にある。これが富雄円山古墳の麓のはずだ。 若草台中央で下車。丘陵が住宅地が広がっている一帯だが、緑で覆われた小山がバス停の真ん前にある。これが富雄円山古墳の麓のはずだ。 |

バス停の向かい側に渡ると、歩道の上にこんな表示。富雄丸山古墳は日本最大の円墳だ。横が古墳なのだが、200m先に何があるのだろう。 バス停の向かい側に渡ると、歩道の上にこんな表示。富雄丸山古墳は日本最大の円墳だ。横が古墳なのだが、200m先に何があるのだろう。 |

古墳を見渡せる場所への道があった。 古墳を見渡せる場所への道があった。 |

上がってみると、古墳の上部の木が伐採されていて、何となく円墳だということがわかる。 上がってみると、古墳の上部の木が伐採されていて、何となく円墳だということがわかる。 |

案内板があった。出土品は京博で保管だという。奈良博は仏像中心だから京博なのだろうか。 案内板があった。出土品は京博で保管だという。奈良博は仏像中心だから京博なのだろうか。下 霊山寺まで20分ほど歩いた。途中、富雄丸山古墳がよく見える箇所があった。 |

|

| 霊山寺 |

霊山寺に到着。 霊山寺に到着。霊山寺はお寺であるが、鳥居がある。霊山寺には弘法大師がお祀りになった辯才天がおられるので鳥居があるとのこと。 |

すぐにバラ園への道があったので、最初にバラ園に行った。 すぐにバラ園への道があったので、最初にバラ園に行った。バラが満開で、いろいろな種類のバラがあって楽しい。 シベリア抑留を経験した昔の住職が、世界平和を願って、1957年にバラ園を造ったという。寺にあるが、西洋風庭園。 |

白から赤へのグラデュエ−ションがきれい。 白から赤へのグラデュエ−ションがきれい。 |

紫がかった色のは珍しい。 紫がかった色のは珍しい。 |

オレンジと黄のグラデュエ―ション。 オレンジと黄のグラデュエ―ション。 |

バラのアイスクリーム。バラの時期だけ、バラ園でカフェを営業している。園外のカフェは通年営業だが。 バラのアイスクリーム。バラの時期だけ、バラ園でカフェを営業している。園外のカフェは通年営業だが。 |

アイスのおまけでついていたクッキー。バラの花びらの塩漬けがまぶしてあった。 アイスのおまけでついていたクッキー。バラの花びらの塩漬けがまぶしてあった。 |

行基像。 行基像。聖武天皇の勅願により、行基により開山されたという。 下 八体仏霊場。1991年完成と新しい。 |

|

本堂。 本堂。鎌倉時代の1283年の建築で国宝。 本尊は秘仏で秋の宝物展と正月3ヶ日だけ開廟される。 |

本堂内は撮影禁止。かわりに廊下を撮影。 本堂内は撮影禁止。かわりに廊下を撮影。 |

鐘楼。室町時代のもので、鐘は江戸時代。 鐘楼。室町時代のもので、鐘は江戸時代。 |

大辨才天堂。昭和10年建立で、鳥居がある。 大辨才天堂。昭和10年建立で、鳥居がある。 |

黄金殿。昭和35年、建立。金箔を貼ってある。中尊寺金色堂みたいな印象。 黄金殿。昭和35年、建立。金箔を貼ってある。中尊寺金色堂みたいな印象。白金殿。昭和52年、建立。プラチナ箔を貼ってある。 どちらも中が見える建物の中にある。 |

霊山寺バス停より富雄駅へ。 霊山寺バス停より富雄駅へ。 |

| 松伯美術館 |

|

上 学園前まで乗った普通電車は阪神車で、ドア上の案内も灘五郷のもの。 上 学園前まで乗った普通電車は阪神車で、ドア上の案内も灘五郷のもの。左 学園前駅は奈良方面のホームは改札を出ると北口のバス停。 難波方面のホームは2階にあたり、1階に下りると改札があり、出ると南口のバス停。傾斜地にあるので、こうなる。 |

学園前駅北口からバスで大渕橋へ。 学園前駅北口からバスで大渕橋へ。 |

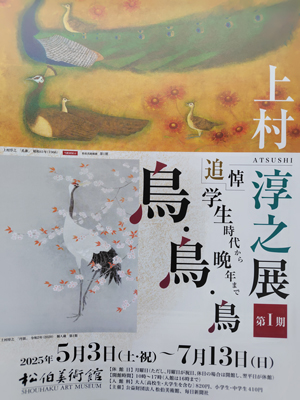

大渕橋を渡った先に松伯美術館が見える。 大渕橋を渡った先に松伯美術館が見える。松伯美術館を知ったのは最近のこと。中之島美術館で上島松園展を見たときに、上島松園、長男の上村松篁、その長男の上村淳之の絵画を展示しているという。松園、松篁、淳之はそろって文化勲章を授与されたのもすばらしいが、このことも初めて知った。 館長もしていた淳之が2024年に亡くなったとのことで、淳之の作品を中心にした特別展が行われていた。 |

松伯美術館到着。 松伯美術館到着。 |

「上村淳之展」。追悼のために、学生時代から晩年までの鳥の作品を集めたようだ。 「上村淳之展」。追悼のために、学生時代から晩年までの鳥の作品を集めたようだ。 |

|

上 3点だけ撮影可能だったが、そのうちの1点。 上 3点だけ撮影可能だったが、そのうちの1点。孔雀。33歳のときのもの。 左 これも撮影可能な1点。丹頂。87歳のときのもの。 上村淳之は主に花鳥画を描き、花鳥画の第一人者だったことや、アトリエでは、千羽をこえるの鳥を飼育していていたとも知った。 |

退館後、出口に向かわず、奥に進んだ。故・佐伯勇氏(近鉄社長)の住宅があった。 退館後、出口に向かわず、奥に進んだ。故・佐伯勇氏(近鉄社長)の住宅があった。2024年末まで、土日祝にカフェとして一部開放していたが、訪問時は閉鎖中だった。おそらく松伯美術館は佐伯氏が土地を提供したんだろうと思う。 松伯は、松園の松園、松篁の松と佐伯の伯を組合わせたのかな。 |

| "食房エスト"でランチ |

バスで、学園前駅北口に戻り、南口に移動。バス停の向かい側の建物は、すべて帝塚山学園の幼小中高大の校舎。 バスで、学園前駅北口に戻り、南口に移動。バス停の向かい側の建物は、すべて帝塚山学園の幼小中高大の校舎。 |

バス停をまたぐ高架橋を渡ってみたが、帝塚山学園の校門に入らない場合は進めない。そのため、地上に下りた。 バス停をまたぐ高架橋を渡ってみたが、帝塚山学園の校門に入らない場合は進めない。そのため、地上に下りた。 |

「食房エスト」で昼食。 「食房エスト」で昼食。 |

店内。(ぼかしてある) 店内。(ぼかしてある) |

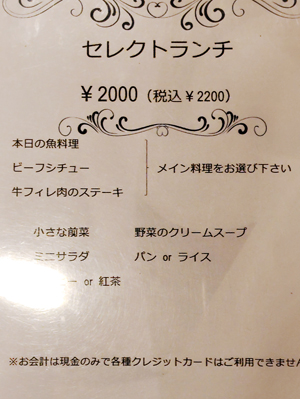

セレクトランチで、ビーフシチュー。パン、アイスコーヒーを注文。ただ、現金というのがひっかかる。 セレクトランチで、ビーフシチュー。パン、アイスコーヒーを注文。ただ、現金というのがひっかかる。 |

小さな前菜の"ローストポークと野菜の金ゴマソース"。ミニサラダ。キャベツのクリームスープ。 小さな前菜の"ローストポークと野菜の金ゴマソース"。ミニサラダ。キャベツのクリームスープ。 |

ビーフシチュー。思っていたより、スープが少ない。野菜は煮込まれておらず、ゆで野菜。でも美味しいから、別にいいが。 ビーフシチュー。思っていたより、スープが少ない。野菜は煮込まれておらず、ゆで野菜。でも美味しいから、別にいいが。 |

パン。 パン。 |

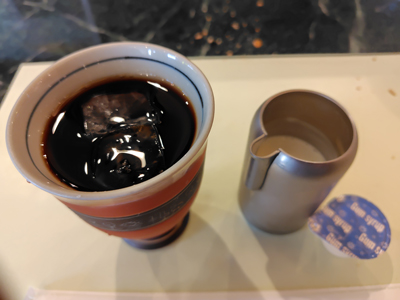

アイスコーヒー。 アイスコーヒー。税込み2200円で、これだけ食べられてよかった。 |

| 大和文華館 |

|

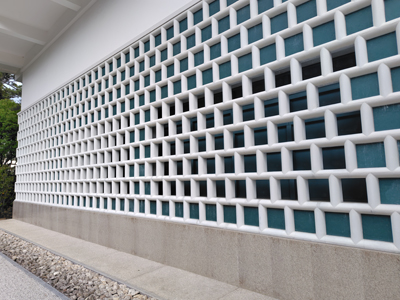

上 大和文華館。 上 大和文華館。何だか土倉のような感じ。 左 古い土倉などによく見られる生子壁に似た側面がきれい。生子壁では、境目の漆喰が斜めの線であるのが違うが。 |

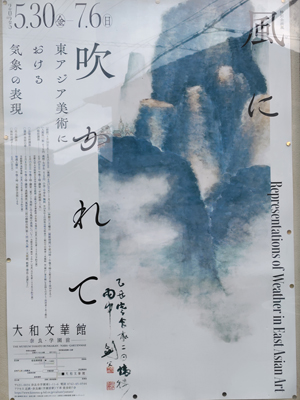

この日から「風に吹かれて」という企画展であった。何の事かわからなかったが、展示の絵を見て、風が吹いたときなどの絵を集めているんだとわかった。 この日から「風に吹かれて」という企画展であった。何の事かわからなかったが、展示の絵を見て、風が吹いたときなどの絵を集めているんだとわかった。 |

山荘風雨図。富岡鉄斎。大正時代のもの。 山荘風雨図。富岡鉄斎。大正時代のもの。風雨の中で東屋にいる人が、風雨のことなど気にせず本を読んでいるさまが面白い。 |

蘭石図屏風。与謝蕪村。江戸後期。 蘭石図屏風。与謝蕪村。江戸後期。蘭の花が風に吹かれている様子。 ミュージアムの敷地の広さの割に展示室は余り大きくなかった。 |

館の敷地内で、ササユリが咲いているという案内があったので、見に行った。 館の敷地内で、ササユリが咲いているという案内があったので、見に行った。葉が笹に似ているのでササユリというようだ。ユリは普通のユリだ。 |

学園前から菖蒲池までの道のりの3分の1くらいの位置に大和文華館があったので、菖蒲池まで歩いた。かなりアップダウンのある道だった。 学園前から菖蒲池までの道のりの3分の1くらいの位置に大和文華館があったので、菖蒲池まで歩いた。かなりアップダウンのある道だった。 |

菖蒲池。橋があったので、対岸に渡ってみた。渡ったところから駅方面を撮影。 菖蒲池。橋があったので、対岸に渡ってみた。渡ったところから駅方面を撮影。 |

2004年まで、ここには遊園地があり、きたことがある。今は近畿大学附属小学校になっている。 2004年まで、ここには遊園地があり、きたことがある。今は近畿大学附属小学校になっている。 |

| 秋篠寺 |

菖蒲池から西大寺まで普通電車に乗り、西大寺からバスで秋篠寺に向かった。 菖蒲池から西大寺まで普通電車に乗り、西大寺からバスで秋篠寺に向かった。 |

秋篠寺に到着。 秋篠寺に到着。秋篠宮様の宮家名はこの寺に由来。現在の宮家には、奈良に由来するものが目立ち、三笠宮様、高円宮様は、奈良の山の名前に由来している。 |

境内では、つつじが多く咲いていた。紫っぽいつつじは珍しい。 境内では、つつじが多く咲いていた。紫っぽいつつじは珍しい。 |

拝観時間の終わりに近く、ほかの参拝者もなく、とても静寂だった。 拝観時間の終わりに近く、ほかの参拝者もなく、とても静寂だった。 |

秋篠寺は奈良時代の創建だが、本堂は鎌倉時代のもので、国宝になっている。 秋篠寺は奈良時代の創建だが、本堂は鎌倉時代のもので、国宝になっている。内部は撮影不可だが有名な伎芸天という仏像があり、しっかりみた。芸の女神と言われる天女。 |

拝観できるのは本堂だけで、すぐに退去。バス停から西大寺駅に戻り、西大寺駅から帰宅。 拝観できるのは本堂だけで、すぐに退去。バス停から西大寺駅に戻り、西大寺駅から帰宅。 |

奈良日帰り一覧 全体のトップページ |