| 2025.6 白毫寺・新薬師寺・志賀直哉旧宅 |

| 白毫寺 |

2日前に続いて、ネット仲間のハシムさんが訪問されて、行きたくなった寺社をメインにした奈良訪問。今回は、名前や場所は知っていたけど、未訪問だった新薬師寺を中心にコースを考えた。 2日前に続いて、ネット仲間のハシムさんが訪問されて、行きたくなった寺社をメインにした奈良訪問。今回は、名前や場所は知っていたけど、未訪問だった新薬師寺を中心にコースを考えた。スタートは近鉄奈良。奈良には鹿号で到着。鹿号の営業列車に乗車したのは初めて。 |

奈良駅前バスターミナルから、9時15分発の124系統、北野行きに乗車。この系統は便数が少ないが、白毫寺前バス停に行くので乗車した。数百m多く歩いてよいなら、頻発している循環バスで高畑町下車にすればいいのだが。 奈良駅前バスターミナルから、9時15分発の124系統、北野行きに乗車。この系統は便数が少ないが、白毫寺前バス停に行くので乗車した。数百m多く歩いてよいなら、頻発している循環バスで高畑町下車にすればいいのだが。 |

"歴史の道"と名づけられた小径を歩く。 "歴史の道"と名づけられた小径を歩く。途中、槍術で名高いという覚禅房胤栄の墓に予定外の立寄り。 |

15分ほどで、白毫寺の石段下に到着。"花の寺"としても知られる。 15分ほどで、白毫寺の石段下に到着。"花の寺"としても知られる。高円山の麓にあり、少し上る。このあと、長い石段を上った。 高円山は、高円宮様の宮家名の由来になった山。 |

本堂。 本堂。奈良時代には志貴王子が住んだとされるが、いつから寺があったのか不明。13世紀にはあったようである。 内部は撮影不可。本尊などは、あとで行く宝蔵に移されていて、小さな仏像が置かれていた。 |

ナツハギ。赤紫色のかわいい花。 ナツハギ。赤紫色のかわいい花。 |

天然記念物の五色椿。春には赤白ピンクや色の混じったものなどが咲くそうだ。 天然記念物の五色椿。春には赤白ピンクや色の混じったものなどが咲くそうだ。「花の寺」とはいえ、端境期なのか、あまり花がなかった。 |

宝蔵。本尊など重文などはこちらに移設されていた。内部撮影不可。 宝蔵。本尊など重文などはこちらに移設されていた。内部撮影不可。 |

高い位置にある寺なので、奈良市西部が見渡せる。遠くに生駒山、その手前に3日前に行った霊山寺などがある丘陵が見える。 高い位置にある寺なので、奈良市西部が見渡せる。遠くに生駒山、その手前に3日前に行った霊山寺などがある丘陵が見える。 |

| 新薬師寺 |

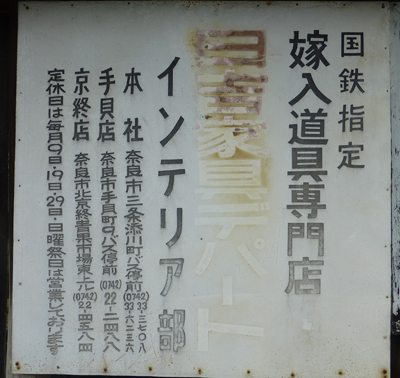

新薬師寺に向かう道は昔ながらの民家が多く残る集落の中を通る。 新薬師寺に向かう道は昔ながらの民家が多く残る集落の中を通る。下左 「国鉄指定 嫁入道具専門店」ってあったんだ。 下右 ホーロー製の仁丹の住所看板。京都市以外で初めて見た。 |

|

宅春日大社。 宅春日大社。8世紀に春日大社ができた少し後にこちらもできていて、古い神社だ。 「高円朝市」が毎月第1日曜に行われているようだ。 |

炊き込みご飯や揚げなどを売っていた。こじっまりとした朝市で、10時30分までの開催のため、片付けかかっていた。 炊き込みご飯や揚げなどを売っていた。こじっまりとした朝市で、10時30分までの開催のため、片付けかかっていた。 |

|

新薬師寺に到着。 新薬師寺に到着。ん? 入口や拝観券売場が閉まっている。 拝観券は本堂で買うようにとのこと。 左 入口は、鹿が入らないようにするために閉めてくださいとのことで、閉まっているのだ。 |

|

上 本堂。 上 本堂。新薬師寺は743年に光明皇后により創建。当時は、現在の奈良教育大の付近の広大な敷地を有していたらしい。 一足早く創建された薬師寺とは無関係。「新」は、新しいということじゃなく、霊験"あらたか"ということから付けられたようだ。 左 参拝者は横の入口から入る。 |

券売機で拝観券を買って入場。 券売機で拝観券を買って入場。入ると、本堂の中央の薬師如来を十二神将軍が取り囲んでいる。撮影は不可。 中には恐ろしい形相をしたものもある。かすかに色が残っていて、かつては極彩色であったのだろう。12体あるのは、12支のそれぞれの年の守護神であるため。 11体は国宝なのだが、1体だけ国宝ではないものがあった。江戸時代に破損し、昭和に修復したもののようだ。 座って横から見ることができるので、しばらく座って眺めていた。 |

庭園の奥にある別棟でビデオ上映していたので、しばらく見た。 庭園の奥にある別棟でビデオ上映していたので、しばらく見た。 |

新薬師寺の門の左右に小さな神社がある。門に向かって右側にあるのが比売神社((ひめがみしゃ)。 新薬師寺の門の左右に小さな神社がある。門に向かって右側にあるのが比売神社((ひめがみしゃ)。天武天皇と額田王の皇女、十市皇女の墓という説がある小さな古墳の上にある。 |

新薬師寺の門に向かって左にあるのが鏡神社。 新薬師寺の門に向かって左にあるのが鏡神社。江戸時代に春日大社の第三殿が移され、本殿になっている。昭和34年の解体修理のさいに判明したという。 |

| 奈良市写真美術館 |

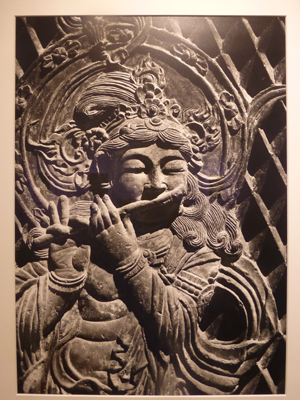

新薬師寺のすぐ近くに奈良市写真美術館がある。奈良の仏像写真で活躍した入江泰吉の作品の保管展示のためにつくられた写真美術館。 新薬師寺のすぐ近くに奈良市写真美術館がある。奈良の仏像写真で活躍した入江泰吉の作品の保管展示のためにつくられた写真美術館。 |

|

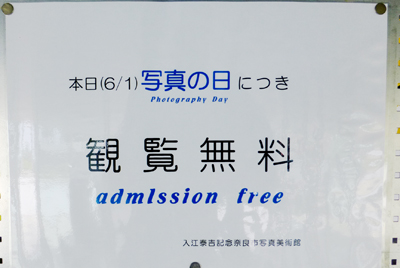

上 入江泰吉の「大和路の国宝」展と浜口タカシの「DOCUMENT

ANGLE」の同時開催。おまけに撮影可能。 上 入江泰吉の「大和路の国宝」展と浜口タカシの「DOCUMENT

ANGLE」の同時開催。おまけに撮影可能。左 ラッキーなことに6月1日は写真の日で、無料だった。 |

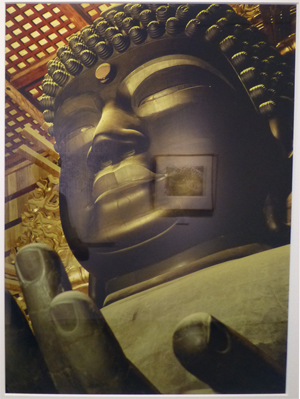

東大寺 大仏。 東大寺 大仏。何度も見ているが、下から見あげると、こんな感じになとのかって感じ。 下左 音声菩薩像。 東大寺大仏殿の前の八角灯籠の第四面にあるという。全然知らなかった。今度行ったときには探してみよう。 下右 法隆寺 百済観音像。 何度か見ているし、近くでは奈良博の「超国宝」ででも見た。 いつも下から眺めるが、横から顔を見るとこんな感じに見えるんだ。 |

|

興福寺 阿修羅像。 興福寺 阿修羅像。寺で実際に見るよりも美しく見える。寺では全体を見るからだろうか。 下左 新薬師寺 宮比羅(クビラ)大将。 十二神将の筆頭。先ほど寺で見たばかりだが、寺よりも表情がわかる。 下右 唐招提寺 千手観音像。 細かい手を合わせると本当に千ありそうだ。寺では暗いので、細かい手まで見づらい。 |

|

報道写真家の浜口タカシの展示もあわせて行われていた。 報道写真家の浜口タカシの展示もあわせて行われていた。大学紛争のものが多くあった。 |

成田闘争のものも多くあった。 成田闘争のものも多くあった。 |

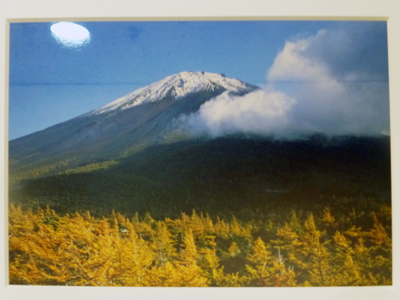

一方で富士山の写真も撮っていたようだ。 一方で富士山の写真も撮っていたようだ。 |

写真の日であるためか、アンケートに答えると絵葉書がもらえた。入江泰吉による法隆寺2枚をいただく。 写真の日であるためか、アンケートに答えると絵葉書がもらえた。入江泰吉による法隆寺2枚をいただく。 |

| そば"吟松"と志賀直哉旧居 |

新薬師寺に近いそば屋"吟松"へ。10分ほどだが、外で待った。ほかに並ぶ客はなく、ギリギリ満席で、自分が入店したあとは、待ち客はなかった。 新薬師寺に近いそば屋"吟松"へ。10分ほどだが、外で待った。ほかに並ぶ客はなく、ギリギリ満席で、自分が入店したあとは、待ち客はなかった。 |

店内。(ぼかしてある) 店内。(ぼかしてある) |

天ざる。揚げたて天ぷらが美味しかった。 天ざる。揚げたて天ぷらが美味しかった。自分が注文したあと、3人ほどで、そばは売切れになった。 |

そば湯も出てきて、ゆっくりいただいた。惜しむらくは、キャッシュオンリーだったこと。 そば湯も出てきて、ゆっくりいただいた。惜しむらくは、キャッシュオンリーだったこと。 |

志賀直哉の旧居へ。 志賀直哉の旧居へ。 |

2階の客間。 2階の客間。それぞれの部屋の説明では、一般的な説明のあと、直哉の作品や手紙を引用して、その部屋に関係する説明をしている。 この部屋で泊まった来客に小林多喜二がいて(蟹工船で有名になり、拷問死したとされるまでの間)、「作者はどういふ傾向にしろとにかく純粋に作者であることが第一条件だ」と手紙を書いているのが意外に思った。 |

書斎にあった直哉の使った机。 書斎にあった直哉の使った机。 |

食堂。 食堂。かなり広く、交流サロンとして役割が大きかったのだろう。右側の部屋がサンルーフ。 |

サンルーフの部屋。 サンルーフの部屋。ここがサロンになっていたようだ。説明文には武者小路実篤が訪問してきたときの写真が添えられていた。 |

サンルーフ。 サンルーフ。直哉の注文によって設計された住宅なので、昭和初期の段階でよくこのようなことを考えついたと思う。 |

庭から見たサンルーフの部屋。外観は普通の和風建築。 庭から見たサンルーフの部屋。外観は普通の和風建築。 |

庭に作った子供用プール。 庭に作った子供用プール。 |

| 入江泰吉旧居 |

志賀直哉旧居から入江泰吉旧居までは2kmほど。途中、浮御堂で休憩。 志賀直哉旧居から入江泰吉旧居までは2kmほど。途中、浮御堂で休憩。このあと、大仏殿に向かう道を歩いたが、インバウンドと修学旅行生で大変な人出。 |

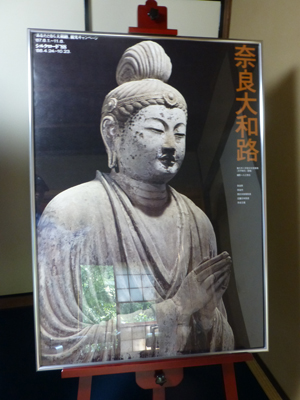

入江泰吉旧居。 入江泰吉旧居。東大寺ミュージアムの北側で左折すると、観光客が少なくなり、とても静香だ。 ミュージアムぐるっとパスで無料になった。たいていは割引なのだが。もっとも普通に入場しても200円なのだが。 |

居室。自由に座って、置いてある写真集などを見ることができる。 居室。自由に座って、置いてある写真集などを見ることができる。下左 1988年のならシルクロード博のキャンペーンポスター。 東大寺三月堂の日光菩薩像。現在は東大寺ミュージアムに移設。 下右 新薬師寺 伐折羅(バサラ)大将。十二神将でも最強という。 1987年以前のポスター。なぜなら"天王寺鉄道管理局"の文字が入っているので。 |

|

|

上左 仏像以外の写真もあった。下半分は志賀直哉旧居の書斎の机。直前に行ったばかりで、どこかわかった。 上左 仏像以外の写真もあった。下半分は志賀直哉旧居の書斎の机。直前に行ったばかりで、どこかわかった。上右 親子鹿。このような写真も撮っていたんだ。こんな瞬間よく撮れたものだ。 左 暗室。ここは写真家の自宅として独特だな。 |

| "千壽庵吉宗"と大佛鐡道記念公園 |

県庁の東側の奈良街道まで出て、千壽庵吉宗で休憩。 県庁の東側の奈良街道まで出て、千壽庵吉宗で休憩。 |

店内。畳にあがり、テーブルがある。 店内。畳にあがり、テーブルがある。向う側は和菓子店としての店舗。カフェ代金を払うとき、和菓子も一緒に買いたいと申し出たが、別々会計だという。カフェを出る時は、和菓子店の客が多く、買うのをやめた。 |

アイスグリーンティーと生わらび餅。 アイスグリーンティーと生わらび餅。 |

一条通りの1本南側の道をどんどん西へ、20分ほど。 一条通りの1本南側の道をどんどん西へ、20分ほど。途中から、和歌でも登場してきた覚えがある佐保川に沿って歩く。あまりきれいじゃない。校舎らしきのが見えるが、奈良女子大のキャンパス。 |

大佛鐡道記念公園に到着。小さな公園で、メモリアル的なものは蒸気機関車の車輪だけ。 大佛鐡道記念公園に到着。小さな公園で、メモリアル的なものは蒸気機関車の車輪だけ。案内板によると、関西鉄道は名古屋方面からここに至った。大佛驛が奈良駅の役割を果たすターミナルだった。その後、現奈良駅まで延長された。しかし、路線変更があり、現在の木津駅経由奈良駅に向かうルートに代わった。 |

公園の少し北の住宅街の道。この付近に「大佛驛」があったらしい。客はここから一条通りを歩いて、大仏殿に向かったという。 公園の少し北の住宅街の道。この付近に「大佛驛」があったらしい。客はここから一条通りを歩いて、大仏殿に向かったという。道路は北の方でカーブしていて、何となくだが線路跡のような気もする。 |

| "おちゃけや"で夕食 |

公園を見たあと、近鉄奈良駅へ、南に歩く。 公園を見たあと、近鉄奈良駅へ、南に歩く。近鉄奈良駅の東側の東向商店街は観光客で混雑しているだろうと考え、西側のさくら通り商店街へ。 大宮通りから20mほど南へ行くと「な・ら・ら」という食堂街が西側にあり、その中の「おちゃけや」に入店。 |

店内。17時20分ごろだったので、まだがらがら。 店内。17時20分ごろだったので、まだがらがら。 |

この店のウリはおでんのようだ。カウンターの目の前には、美味しそうなおでんができあがっていた。 この店のウリはおでんのようだ。カウンターの目の前には、美味しそうなおでんができあがっていた。 |

生ビールとお通し。 生ビールとお通し。下 おでん。 左から、ゆばとロールキャベツ、コロッケ、タコ串。 コロッケはおでん出汁をかけたものだった。 |

|

|

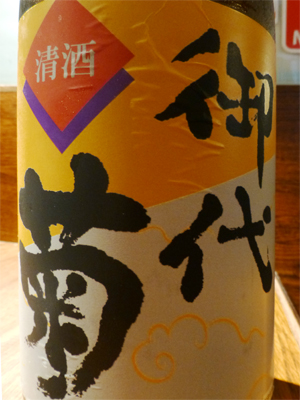

上左 熱燗で清酒「御代菊」をいただく。 上左 熱燗で清酒「御代菊」をいただく。上右 「御代菊」の醸造元は橿原市の「喜多酒造」。 左 串カツ。左上から、豚、サーモン、アスパラ、じゃがいも、玉ねぎ。 |

山芋とろろ焼き。 山芋とろろ焼き。 |

グラタンのような、ふわふわな感じ。ただし味は山芋のとろろ。 グラタンのような、ふわふわな感じ。ただし味は山芋のとろろ。食後、近鉄奈良駅より帰宅。 |

奈良日帰り一覧 全体のトップページ |