| 2025.6 矢田寺・郡山城 |

| "あじさい寺"矢田寺 |

"あじさい寺"として知られる矢田寺に行き、そのあとは郡山を街歩きすることにした。 "あじさい寺"として知られる矢田寺に行き、そのあとは郡山を街歩きすることにした。スタートは、近鉄・郡山駅。 |

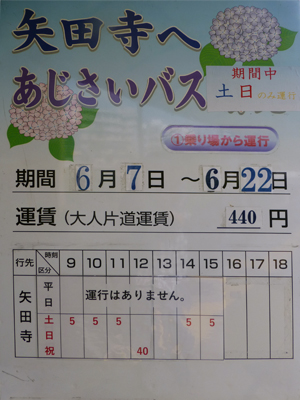

駅に8時56分に着いて、9時5分発。バス停はすぐわかったが、駅から少し離れていて、バス停に着くとすでにバスが止まっていた。 駅に8時56分に着いて、9時5分発。バス停はすぐわかったが、駅から少し離れていて、バス停に着くとすでにバスが止まっていた。運行日は6月7日から22日のうちの土日の6日間。そのこともあって21日に行くことにしたのだ。 平日は、運行がないとのことで、郡山と大和小泉を結ぶバスに乗車し「横山口」で下車し、歩けばいいのだが。猛暑なので、臨時バスを利用することにした。 |

乗れたけど、20分ほど満員バスで立ったままだった。 乗れたけど、20分ほど満員バスで立ったままだった。 |

矢田寺前に到着し、歩き始める。矢田寺は山の中腹に見える。最初は緩やかだが、上り道。 矢田寺前に到着し、歩き始める。矢田寺は山の中腹に見える。最初は緩やかだが、上り道。下 2、3分、歩いたところに、かつては、ここまでバスがやってきていたらしき、バス停跡があった。待合室が耐震化されていなくて、使うのをやめたのかなぁ。 |

|

麓の集落に入り、坂道もかなり急になってきた。 麓の集落に入り、坂道もかなり急になってきた。 |

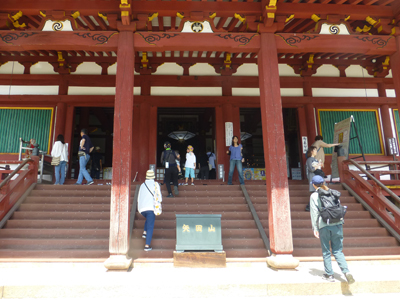

山門に到着。ここで700円を払って入山。普段は拝観料なしなのだが、あじさいの期間だけは有料になる。 山門に到着。ここで700円を払って入山。普段は拝観料なしなのだが、あじさいの期間だけは有料になる。 |

ここから延々と続く石段がはじまる。 ここから延々と続く石段がはじまる。 |

石段の途中でもあじさいが咲いている。 石段の途中でもあじさいが咲いている。下 寺の建物が並ぶエリアに到着。奈良盆地を眺める。 |

|

千仏堂。寺の各堂では内部の撮影禁止だった。 千仏堂。寺の各堂では内部の撮影禁止だった。堂の前の手水とその後ろの沙羅双樹。平家物語の冒頭部分に出てくる沙羅双樹の花はどんなものか気になっていたが、はじめて見ることができた。とはいえ、ここの沙羅双樹は、厳密には、夏椿だという説明があった。 |

沙羅双樹の花。本当は夏椿なのだが。確かに、椿のような形をしている。 沙羅双樹の花。本当は夏椿なのだが。確かに、椿のような形をしている。 |

あじさい園に到着。回遊式の大きな園だった。階段も多い。 あじさい園に到着。回遊式の大きな園だった。階段も多い。赤紫色のあじさい。 下 両側にあじさいが咲く中を歩く。 |

|

白のあじさい。 白のあじさい。 |

15分ほどで回遊コースを一周。 15分ほどで回遊コースを一周。下 本堂と鐘楼にやってきた。 |

|

本堂で参拝。 本堂で参拝。 |

びんづる様。本堂の入口の外側にいらっしゃる。 びんづる様。本堂の入口の外側にいらっしゃる。本来は前身が真赤だったが、今は色が落ちている。自分の身体で直したいところをさすって、びんづる様の同じところをさするといいらしい。 |

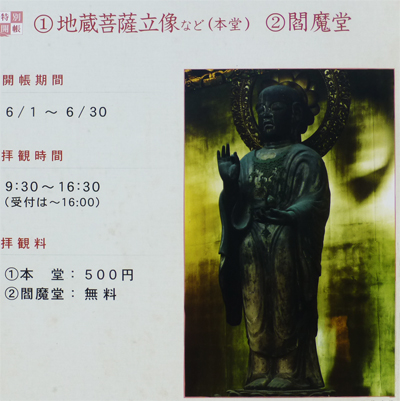

(案内板の写真を拝借) (案内板の写真を拝借)本堂では、本尊の地蔵菩薩立像が公開されていた。この期間は拝観料500円が必要。 一般的な地蔵菩薩が右手に杖・左手に如意宝珠を持っているのに対し、矢田寺に安置されている地蔵菩薩の多くは右手の親指と人差し指を結んだ独特のスタイルで、地蔵・阿弥陀両方の功徳を備えた矢田型地蔵とも言われているとのこと。 |

本堂の裏手。濃い紫のあじさいだった。 本堂の裏手。濃い紫のあじさいだった。 |

六角形の堂があった。 六角形の堂があった。 |

矢田寺の周辺には。四国八十八ヶ所霊場巡りのコースがある。ここを回れば、88ヶ所回ったのと同じということなのだろう。 矢田寺の周辺には。四国八十八ヶ所霊場巡りのコースがある。ここを回れば、88ヶ所回ったのと同じということなのだろう。ぐるっと回るのに4.5km、1時間30分。参拝や休憩を入れると3時間くらいかかるかも。最後には、結願とある。 |

88ヶ所めぐりのスタート地点。右に参詣道の石碑、左上に霊場の地蔵が見える。 88ヶ所めぐりのスタート地点。右に参詣道の石碑、左上に霊場の地蔵が見える。 |

あじさいの向うに焔魔堂がある。 あじさいの向うに焔魔堂がある。 |

(案内板の写真を拝借) (案内板の写真を拝借)閻魔大王。閻魔堂は小さくて、外から覗き込んでの見学。6月の1ヶ月間だけ開放されているようだ。 |

喫茶をしていた坊があったので、休憩。(ぼかしてある) 喫茶をしていた坊があったので、休憩。(ぼかしてある) |

「れもぴ」。 「れもぴ」。黄色の濃縮ジュース、レモンソーダ。青い氷の順に注いでいた。暑かったので、生き返った。 |

| デカ盛り昼食の後、郡山街歩き |

「矢田寺前」バス停に戻った。11時30分発のバスに乗車。 「矢田寺前」バス停に戻った。11時30分発のバスに乗車。 |

郡山駅前には戻らず、昼食をとろうと思っていた「とんまさ」に近いバス停で下車しようと、バス車内で、スマートフォンで地図アプリの画面をずっと見ていて、ここだっていうバス停で下車した。 郡山駅前には戻らず、昼食をとろうと思っていた「とんまさ」に近いバス停で下車しようと、バス車内で、スマートフォンで地図アプリの画面をずっと見ていて、ここだっていうバス停で下車した。何と、そのバス停、( )内に「とんまさ前」書いてあって、びっくり。かなり有名な店なんだろうな。 |

バス停のすぐ横に、デカ盛りで有名な「とんまさ」があった。 バス停のすぐ横に、デカ盛りで有名な「とんまさ」があった。 |

店内。(ぼかしてある) 店内。(ぼかしてある) |

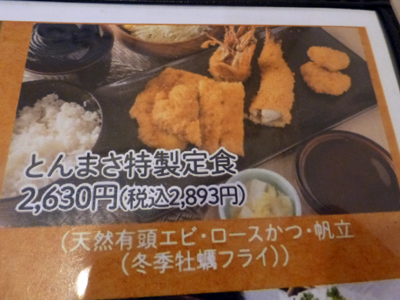

メニューは、どれもデカ盛り。その分、値段は高め。中々決めにくかったが「とんまさ特製定食」を注文。 メニューは、どれもデカ盛り。その分、値段は高め。中々決めにくかったが「とんまさ特製定食」を注文。下 運ばれてきた特製定食。 |

|

左側にロースとんかつ。真中は有頭えび。右下にほたてフライ2個。キャベツもかなり多い。 左側にロースとんかつ。真中は有頭えび。右下にほたてフライ2個。キャベツもかなり多い。満腹になって満足。食べきれない人のために持ち帰り容器があるという案内もあった。 |

郡山の街歩き開始。 郡山の街歩き開始。まず金魚資料館をめざす。資料館が近づくと、あたり一面が金魚の養殖池。 |

金魚の養殖池の中に資料館があった。 金魚の養殖池の中に資料館があった。 |

コメットという品種。 コメットという品種。 |

ぶくぶくした体つきなので、ランチュウかと思ったが、ランチュウとほかの金魚からつくりだされた桜錦だという。 ぶくぶくした体つきなので、ランチュウかと思ったが、ランチュウとほかの金魚からつくりだされた桜錦だという。 |

敷地内鍵付きの養殖池では錦鯉が泳いでいた。 敷地内鍵付きの養殖池では錦鯉が泳いでいた。 |

資料の展示室は、いろいろなものが説明なしに並べられていただけで、イマイチだった。 資料の展示室は、いろいろなものが説明なしに並べられていただけで、イマイチだった。 |

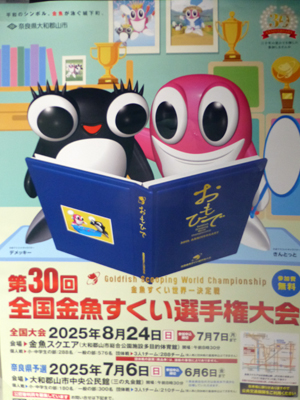

「全国金魚すくい選手権大会」のポスター。この大会は、郡山市がずっと会場だったなぁ。 「全国金魚すくい選手権大会」のポスター。この大会は、郡山市がずっと会場だったなぁ。 |

市街地に入ると、昔ながらの町家も見られるエリアがあった。 市街地に入ると、昔ながらの町家も見られるエリアがあった。 |

源九郎稲荷神社。 源九郎稲荷神社。暑かったので、かげのあった拝殿の前でしばらく休憩。 |

町家物語館。 町家物語館。3階建ての町家は珍しい。大正13年に建てられた、もと遊郭。昭和33年に遊郭の営業をやめ、昭和50年ごろまで下宿屋として使われていた。 |

広間。 広間。 |

3階の下宿として使われていた部屋。 3階の下宿として使われていた部屋。 |

外堀公園。 外堀公園。外堀の残っているところで、外堀を生かして、細長い公園にしたもの。 |

金魚鉢デザインのマンホール。 金魚鉢デザインのマンホール。 |

郡山城は中堀がある。近鉄に乗っていて見えるのは、ずっと内堀だと思っていたが、中堀だということ知った。 郡山城は中堀がある。近鉄に乗っていて見えるのは、ずっと内堀だと思っていたが、中堀だということ知った。写真は内堀。 |

中堀と内堀の間のかなりの部分を郡山高校がしめている。 中堀と内堀の間のかなりの部分を郡山高校がしめている。 |

郡山城の本丸跡。 郡山城の本丸跡。 |

天守台。 天守台。1580年ごろ、筒井順慶の時代に天守があった。養子の筒井定次の時代に伊賀上野に転封になり、天守は伊賀上野城に移築された。その後、城主は入れ替わるが、天守はつくられなかったらしい。 |

天守の礎石などが発掘され。展示されていた。 天守の礎石などが発掘され。展示されていた。 |

柳沢文庫。 柳沢文庫。柳沢家は、甲斐の武田家の一族で、信玄・勝頼に仕えたが、武田家滅亡後は、家康に仕えた。 綱吉に仕えた柳沢吉保のとき、大名に任ぜられて、川越、ついで甲府藩主になった。吉里の時代に、郡山藩主になり、幕末まで柳沢家が郡山藩主であった。 昭和35年に柳沢家の末裔によって、柳沢文庫が二の丸につくられた。文庫という名だが、ミュージアムである。 |

展示替えのための休館であった。 展示替えのための休館であった。近鉄・郡山駅から帰宅。 |

|

奈良日帰り一覧 全体のトップページ |