| 2025.7 祇園祭 後祭 |

| 祇園祭 後祭山鉾巡行 |

|

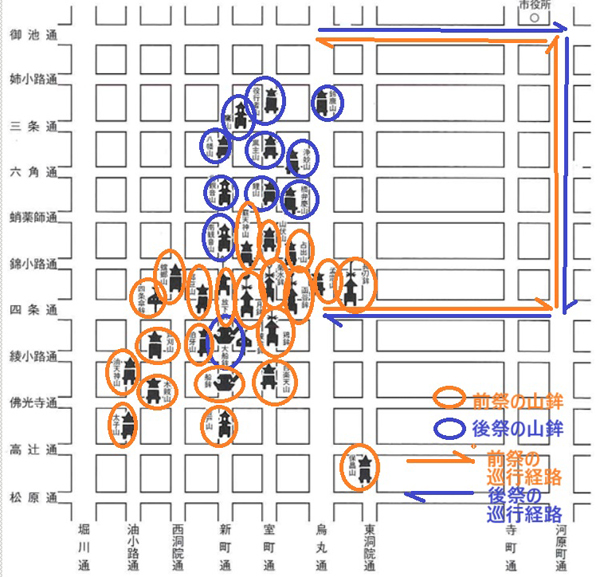

| (山鉾連合会のHPの地図を拝借し、前後の区別と巡行経路を追加) |

| 祇園祭の山鉾巡行は、前祭(さきまつり)と後祭(あとまつり)があるが、1966(昭和41)年に、合わせてすることになった。そして、2014(平成26)年、再び後祭をすることになり、本来の姿に戻った。 |

| 後祭は、山鉾の数が少ないうえ、派手な鉾がなく、地味な感じだが、人出は前祭より少なく、落ち着いて見られるとの情報を得ていた。 |

| 山鉾巡行は、前後が一緒の時代に3、4回見たが、今回、別々になってから初めて、両方を見るつもりをしていた。ところが、7月17日の前祭は雨天で、見学をとりやめた。24日の後祭は晴れで、はじめて後祭を見学。 |

| 事前の情報通り、かつて一緒だった時代に見たときよりも、客が少なくて見やすかった。今まで見た、一緒の時代とは巡行経路が逆なので、最初は少し違和感があったが、すぐになんとも思わなくなった。 |

| 見学は、河原町御池の南東角で行った。交差点の対角線上には京都市役所がある。日陰だったことが大きい。 |

1 橋弁慶山 1 橋弁慶山くじ取らずで後祭の先頭と決まっている。室町時代から先頭と決まっていたというから驚きだ。 |

2 南観音山 2 南観音山大型の山。一見、鉾のようにも見えるが、鉾は上に刀がついているが、山は木がついている。 2023(令和5)年から、後祭の2番目と6番目を北観音山と交代で巡行することになったという。 |

3 役行者山(えんのぎょうじゃやま) 3 役行者山(えんのぎょうじゃやま)くじで順番が決まった山の最初。くじ改めは、京都市役所前ということだったが、自分のいた場所からはくじ改めの儀式は見えなかった。 |

4 浄妙山 4 浄妙山 |

5 鯉山 5 鯉山大きな鯉が乗っているのだが、うまく撮影できなかった。 |

6 北観音山 6 北観音山 |

7 八幡山 7 八幡山 |

8 黒主山 8 黒主山 |

9 鈴鹿山 9 鈴鹿山 |

10 鷹山 10 鷹山2020年、198年ぶりに復活した。 室町時代から続く山で、昔も後祭の最後から2番目だったらしい。幕末の大雨で被災し、巡行に参加しない"休み山"になり、さらに蛤御門の変で焼けてしまったのだという。2012年ごろから復活に向けて動き出し、2020年に復活。そのため、山の屋根が新しいことがわかる。 |

11 大船鉾 11 大船鉾2014年、150年ぶりに復活した。 室町時代から続く鉾で、くじ取らずで最後尾。昔もそうだったのかは不明。1788年の天明の大火で焼けたが、1804年に復活したものの、1864年に蛤御門の変で焼け、その後は"休み山"になっていた。1995年ころから、復活に向けて動き出し、2014年に復活。同年、再開された後祭の最後を巡行するようになった。 最後尾なので、河原町御池から四条河原町まで、大船鉾とともに歩いた。 |

今回、人出がやや少なかったことがあり、比較的前のほうで巡行を見られた。河原町御池の交差点では、辻回しがあるのだが、ある程度見られた。 今回、人出がやや少なかったことがあり、比較的前のほうで巡行を見られた。河原町御池の交差点では、辻回しがあるのだが、ある程度見られた。写真は、竹を敷き、水をかけ、その上で車輪を回して、直角に曲がるところ。 辻回しのときには、掛け声や歓声で迫力があった。辻回しは、南観音山、北観音山、鷹山、大船鉾で見られた。 |

昼食をとる店を探して、四条から三条まで寺町や新京極を北上し、三条大橋西詰の「眠眠」に入店。 昼食をとる店を探して、四条から三条まで寺町や新京極を北上し、三条大橋西詰の「眠眠」に入店。 |

店内。(ぼかしてある) 店内。(ぼかしてある) |

生ビールがうまい。暑い日に外に出ていたので、格別。 生ビールがうまい。暑い日に外に出ていたので、格別。 |

餃子。 餃子。 |

冷麺。具が多く、食べごたえがあった。暑いので、冷たいものでないと食がすすまない。 冷麺。具が多く、食べごたえがあった。暑いので、冷たいものでないと食がすすまない。 |

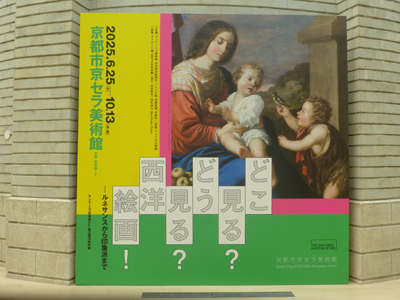

京セラ美術館まで歩いた。 京セラ美術館まで歩いた。 |

「どこ見る? どう見る? 西洋絵画!」。 「どこ見る? どう見る? 西洋絵画!」。サンディエゴ美術館の作品を中心に、国立西洋美術館のも含めて、"どう見ると楽しめるか"という観点での展示。 |

ヴェネツィアのサンマルコ岸壁などの風景画。ベルナルド・ベロット。1740年ごろ。サンディエゴ美術館所蔵。 ヴェネツィアのサンマルコ岸壁などの風景画。ベルナルド・ベロット。1740年ごろ。サンディエゴ美術館所蔵。 |

「ラ・グランハのマリア」。ホアキン・ ソローリャ。1907年。サンディエゴ美術館所蔵。 「ラ・グランハのマリア」。ホアキン・ ソローリャ。1907年。サンディエゴ美術館所蔵。 |

マリー・ガブリエル・カぺの自画像。1783年ごろ。西洋美術館所蔵。 マリー・ガブリエル・カぺの自画像。1783年ごろ。西洋美術館所蔵。絵画の見方のヒントを提示すような展示だった。構図とか色使いとか解説というよりは、あなたならどう見る?って感じの展示だった。 |

京都日帰り一覧 全体のトップページ |