|

2020.3 伏 見・八 幡 |

ネット仲間のkimcafeさんとオフ会を行った。今まで、バンコク、台南、ペナンでオフ会をしたほか、関西旅行もたびたびされるので、その際に、大阪や京都でオフ会をしている。今回も関西旅行をされるということで、丸1日、京都の伏見と八幡を散策し、語り合った。 ネット仲間のkimcafeさんとオフ会を行った。今まで、バンコク、台南、ペナンでオフ会をしたほか、関西旅行もたびたびされるので、その際に、大阪や京都でオフ会をしている。今回も関西旅行をされるということで、丸1日、京都の伏見と八幡を散策し、語り合った。集合はJR桃山駅。kimcafeさんと再会し向かうのは伏見桃山陵(明治天皇陵)。 JR桃山駅は、現在は小駅で、快速も停車しないのだが、かつては伏見桃山陵(明治天皇陵)の参拝者向けの駅として、全国から参拝者の集まる大駅だった。広かった駅の敷地も売却されマンションが多くたっている。 |

桃山駅から東へ1km弱歩いた。少し車道を通ったあと、静寂な森の中の参道を歩く。砂利道で、緩い傾斜の上り坂だ。 桃山駅から東へ1km弱歩いた。少し車道を通ったあと、静寂な森の中の参道を歩く。砂利道で、緩い傾斜の上り坂だ。kimcafeさんは、最近ではバンコクに長期間滞在されていて、自分はインド旅行をして、それぞれウイルスの拡散がひどくなりはじめたころに帰国。それぞれの旅の話題などをお話しした。またリタイア生活やウイルスのことも。 |

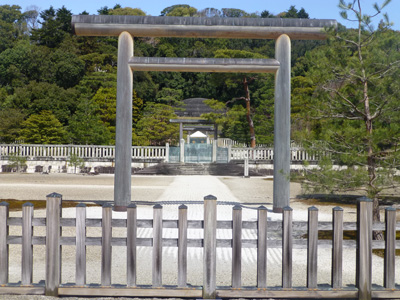

伏見桃山陵(明治天皇陵)に到着。柵から100mほど先にある陵は、下方上円墳。写真では上円の部分は見えるが、下方の部分は見えにくい。 伏見桃山陵(明治天皇陵)に到着。柵から100mほど先にある陵は、下方上円墳。写真では上円の部分は見えるが、下方の部分は見えにくい。陵の付近は、かつて秀吉の築いた伏見城の本丸があった。昭和になって、伏見桃山城が作られたが、これは本来の位置とはまったく違う場所だ。 |

陵の写真を撮った自分の背後には、石段があり、その向こうには平地が広がっていて、眺めがよい。 陵の写真を撮った自分の背後には、石段があり、その向こうには平地が広がっていて、眺めがよい。この平地は、かつて巨椋池だったところで、昭和の初期に干拓された。だから、伏見城があったころも、陵が建設されて間もないころは、広大な池が見えたのだ。 |

さらに300mほど東へ、坂道を下った。 さらに300mほど東へ、坂道を下った。伏見桃山東陵(明治天皇の皇后、昭憲皇太后の陵)。明治天皇陵と同じ形をしていて、少し小さい。 参拝後は、桃山駅方面へ引き返した。 |

桃山駅の少し手前で南へ向かい、乃木神社へ。 桃山駅の少し手前で南へ向かい、乃木神社へ。明治天皇の崩御のあと、大喪後に殉死した乃木希典を祀る神社で、明治天皇陵の麓に建てられた。 乃木神社は、東京(殉死した邸宅の隣接地)、那須塩原(別邸)、下関(故郷の邸宅)の計4か所にある。 |

長州にある乃木の故郷の邸宅の一部が移転されている。 長州にある乃木の故郷の邸宅の一部が移転されている。 |

乃木将軍の記念館。 乃木将軍の記念館。日露戦争のさい、旅順攻略戦の指揮を1年間にわたってとった家屋を移転したもの。解体して運んだらしい。 内部の展示物はそれほど多くないが、絵とあわせて乃木将軍の生涯を紹介していて、読んではじめて知ったことも多かった。 |

桃山駅を越えてさらに大手筋を西へと進んだ。 桃山駅を越えてさらに大手筋を西へと進んだ。御香宮神社。 この門は、徳川家康によって、伏見城の門が移設されたものだ。 内部は広く、この付近では最大の神社である。鳥羽伏見の戦いのときには、官軍の本陣がおかれた。 |

門を入ったところから参道を見る。突き当りが本殿。参道には石灯篭が両側に並ぶ。 門を入ったところから参道を見る。突き当りが本殿。参道には石灯篭が両側に並ぶ。 |

本殿。 本殿。何か違うな、と思ったら、ウイルス対策で、参拝のときに鳴らす鈴のロープがとりはらわれていたのだった。 参拝所の左側に、御香水の出るところがある。伏見の名水のひとつ。 |

大手筋に建つ御香宮の鳥居。この通りは、交通量も多いのだが、鳥居が建っている。道の左側の100mほど坂を上がったあたりに門がある。 大手筋に建つ御香宮の鳥居。この通りは、交通量も多いのだが、鳥居が建っている。道の左側の100mほど坂を上がったあたりに門がある。 |

近鉄の桃山御陵前駅。高架駅で緑色の部分の上が線路。 近鉄の桃山御陵前駅。高架駅で緑色の部分の上が線路。1928年に奈良電気鉄道の駅として開業した当初から高架駅。当時の奈良電気鉄道の京都側のターミナルはここだった。 |

料亭の魚三楼の玄関横。傷がついているのは、鳥羽伏見の戦いのときの鉄砲でこすれた跡。 料亭の魚三楼の玄関横。傷がついているのは、鳥羽伏見の戦いのときの鉄砲でこすれた跡。 |

魚三楼(うおさぶろう)。人が写っているが、その人も鉄砲跡をみているようで、そこに跡がある。 魚三楼(うおさぶろう)。人が写っているが、その人も鉄砲跡をみているようで、そこに跡がある。この付近には、古い町屋の建物がたくさん残っている。この料亭は改築しているが、原形を残し、鉄砲跡もそのままにしている。 この通りは、京町通りで伏見城下町では、南北のメインストリートだった。その後も、京都から奈良方面へ主要道路になり、国道24号も、昭和30年代まではこの通りだったが、バイパスが国道24号になり、今は閑散とした通りだ。 |

手前の線路が京阪。左側に伏見桃山駅がある。 手前の線路が京阪。左側に伏見桃山駅がある。駅を越えたところから、大手筋は商店街になり、アーケードがついている。早朝深夜を除いて車は通らない。 |

アーケードに入ってすぐ、両替町通りとの交差点がある。そこに立っている伏見銀座跡の碑。 アーケードに入ってすぐ、両替町通りとの交差点がある。そこに立っている伏見銀座跡の碑。家康は天下人となったあと、すぐに江戸を拠点にしたのではなく、しばらくは伏見城を拠点にしていた。この付近も城下町であったが、銀貨の鋳造所が作られたのが、この付近で、町名も銀座町だ。東京の銀座の先輩にあたる場所だ。 また両替商の店舗もあったことから、写真の右側の南北の通りは両替町通りと呼ばれている。両替商は、金貨。銀貨、銭貨の両替を行ったことからそう呼ばれたが、やがてほかの業務を行い、銀行に発展していった。 |

大手筋商店街。 大手筋商店街。京都市伏見区の中心商店街。京阪・伏見桃山駅から納屋町通りまでの500mほどがアーケードになっている。 昔ながらの店舗は改装されたり、別業種になったりして、徐々に変化が見られる。写真左に見えるスーパーも昔は映画館だった。 |

予約している酒蔵利用ンのレストランへ向かう途中”四辻の四つ当たり”と呼ばれる一角を通った。 予約している酒蔵利用ンのレストランへ向かう途中”四辻の四つ当たり”と呼ばれる一角を通った。写真の右の真ん中に石碑があるが、鳥羽伏見の戦いの際に会津藩の拠点になったという碑だ。ここには、本願寺の別院の伏見御坊があったのだが、戦いの際に損傷が激しく、その後建て替えられて現在にいたっている。 |

|

上 地図の赤丸のところが”四辻の四つ当たり”で、1つ上の写真は、東の方向から撮影。 上 地図の赤丸のところが”四辻の四つ当たり”で、1つ上の写真は、東の方向から撮影。4方向のどこから敵が攻めてきても、その先が見えないようにしているところだ。 左 さらに南へ向かうと酒蔵が並ぶ。 |

月桂冠の酒蔵を利用した和食レストラン「月の蔵人」。玄関だけは改造してあるが、内部はもと酒蔵のたたずまい。 月桂冠の酒蔵を利用した和食レストラン「月の蔵人」。玄関だけは改造してあるが、内部はもと酒蔵のたたずまい。月桂冠と書かれた布の右側に杉玉がある。杉玉は、酒蔵や酒屋の軒下に吊り下げられた杉で作られた球。新酒の時期には杉の本来の緑色をしているが、やがて茶色になっていく。よい酒ができますようにと祈ったものだ。 |

内部はもとの酒蔵のままの柱や梁(はり)が使われている。梁は、地面に水平な補強材で、写真だと左上に写っている。 内部はもとの酒蔵のままの柱や梁(はり)が使われている。梁は、地面に水平な補強材で、写真だと左上に写っている。酒蔵は土間だが、床が作られて、履物を脱いで歩く和風に改装されている。テーブルはさらに一段高くなったところに腰かけるようになっていた。 |

予約しておいたのは「蔵人御膳」。 予約しておいたのは「蔵人御膳」。最初に出されたのは、自家製の豆腐。つゆをつけて食べるほか、塩で食べるのもよいと教えられた。 |

塩は3種類ある。琴引の塩、あまら塩、わさび塩。琴引は京都府北部にある海岸、なまら塩は昆布を混ぜた塩。 塩は3種類ある。琴引の塩、あまら塩、わさび塩。琴引は京都府北部にある海岸、なまら塩は昆布を混ぜた塩。豆腐はお代わりをいただけるようになっていて、台車を引いて回ってきたのでびっくりした。もちろんいただいた。 |

飲物は「樽酒」をグラスでいただいた。月桂冠ブランドの日本酒の種類がこれほどたくさんあるのかとびっくりした。

飲物は「樽酒」をグラスでいただいた。月桂冠ブランドの日本酒の種類がこれほどたくさんあるのかとびっくりした。「樽酒」は、木製の樽に詰められた酒の一般的な名前のはず。そして樽に詰められている酒には、それぞれの銘柄があるはずなので、「樽酒」て名前にはちょっと違和感がある。 下 料理が運ばれてきた。配膳の手間を省くためか、全部の料理が一度に運ばれてきた。 左上には造りと天ぷら、下のほうにはいろいろな小鉢など。 |

|

話がはずんで、時間をかけていただいていたら、周りの客はいなくなっていた。 話がはずんで、時間をかけていただいていたら、周りの客はいなくなっていた。コーヒーと和風のデザートをいただいて、店を出たらすでに14時半。 下左 月桂冠本社。月桂冠は伏見の清酒メーカーの中では生産量が最大。 下右 少し歩くと大倉記念館という見学施設があるのだが、休館中だった。 |

|

さらに南に行くと、宇治川派流が流れる。もともとは伏見城の外堀だったが、明治になり、琵琶湖疎水とつながり、運河となった。

さらに南に行くと、宇治川派流が流れる。もともとは伏見城の外堀だったが、明治になり、琵琶湖疎水とつながり、運河となった。十石舟の乗り場があり、舟が浮かんでいたが運休中だった。川沿いは桜がきれいだ。 |

宇治川派流を渡ったところにあるのが、弁財天長建寺。 宇治川派流を渡ったところにあるのが、弁財天長建寺。門の形と色合いがなんとなく中国風の感じがする。門の下には樽酒が置いてあるのが伏見らしい光景。 |

庭は桜の名所。花見気分になる。 庭は桜の名所。花見気分になる。本尊は弁財天なのだが、金運や縁結びの神様として知られる。その神様が神社じゃなく寺の本尊なのだからわかりにくい。 |

宇治川派流沿いには酒蔵が並ぶ。TVドラマのロケによく使われる場所でもある。 宇治川派流沿いには酒蔵が並ぶ。TVドラマのロケによく使われる場所でもある。 |

京阪・中書島駅に向かう。この道の突き当りが駅。この付近はスナック街になっているが、かつては遊郭が点在していたところだ。 京阪・中書島駅に向かう。この道の突き当りが駅。この付近はスナック街になっているが、かつては遊郭が点在していたところだ。 |

中書島駅から京阪に乗車し、石清水八幡宮に移動する。 中書島駅から京阪に乗車し、石清水八幡宮に移動する。中書島は、かつては巨椋池に浮かぶ島だったところ。そこに、伏見港ができ、京と大坂を結ぶ舟運の結節点になった。 |

10分ほどの乗車で石清水八幡宮に到着。 10分ほどの乗車で石清水八幡宮に到着。京阪は駅名をわかりやすく変更する動きが続いているが、この駅も、2019年10月に「八幡市」 から「石清水八幡宮」も変わって間もない。(同時に「深草」は「龍谷大前深草」に変更) なお、読み方は、市名は”やわた”だが、神社名や今に駅名は”いわしみずはちまんぐう”だ。北九州市の八幡は”やはた”なので、わかりにくい。 |

京阪が運行しているケーブルカーで、石清水八幡宮に向かう。5分ほどで山上に到着。このケーブルカーは2019年にリニューアルされたもの。同時に、ケーブルの通称は「男山ケーブル」から「石清水八幡宮参道ケーブル」に変わった。

京阪が運行しているケーブルカーで、石清水八幡宮に向かう。5分ほどで山上に到着。このケーブルカーは2019年にリニューアルされたもの。同時に、ケーブルの通称は「男山ケーブル」から「石清水八幡宮参道ケーブル」に変わった。下 最初に展望台に上った。写真ではよくわかりづらいが、手前を木津川、真ん中を宇治川ガ流れて合流している。写真の左の外側で、桂川も合流し、淀川になる。 |

|

石清水八幡宮の玄関にあたるところ。ここから参道を歩いて、突き当りが本殿。 石清水八幡宮の玄関にあたるところ。ここから参道を歩いて、突き当りが本殿。面白いのは、ケーブルの山上駅は本殿の裏手にあって、境内の外側をぐるっと回って、ここまでやってきてから、本殿に向かうということ。 |

本殿に向かう途中、参道の両側には石灯籠が並ぶのだが、なんともぎっしりと置かれている。 本殿に向かう途中、参道の両側には石灯籠が並ぶのだが、なんともぎっしりと置かれている。 |

本殿の玄関部分。奥がかなりある建物だったが、お祓いをうける場合以外は中には入れない。ここは国宝。 本殿の玄関部分。奥がかなりある建物だったが、お祓いをうける場合以外は中には入れない。ここは国宝。歩いて本殿を一周したが、500mくらいあった。本殿の裏手にも門があって、そこからだとケーブルの山上駅が近いと感じた。 |

エジソン記念碑。 エジソン記念碑。エジソンは電球のフィラメントの原料として、八幡の男山(石清水八幡宮のある山)の竹を使うと電球が長くともるという発見をした。その後、十数年間、米国の電球の材料として男山をはじめ日本の竹が利用された。 |

|

上左 参拝後は、参道の階段を歩いて下った。20分ほどかかった。 上左 参拝後は、参道の階段を歩いて下った。20分ほどかかった。上右 麓にある高良神社。隣にある頓宮も行った。どちらも石清水八幡宮の一部。 左 帰路につく前に「飛行神社」と書かれたビルが見えたので、行ってみた。行きにくかったが、たどりついた。 ギリシャ神殿そっくりでびっくりした。こんな神社があるとは全く知らなかった。 |

ギリシャ神殿の奥に和風の本殿があった。

ギリシャ神殿の奥に和風の本殿があった。祀られているのは、航空機事故の犠牲者と航空業界の功労者。 日本で最初に飛行機の研究をした二宮忠八は、ライト兄弟に先を越されて研究を断念したが、その後、飛行機事故が続出し、この神社を創建した。 |

大阪湾から引き上げられてゼロ戦のプロペラが展示されている。 大阪湾から引き上げられてゼロ戦のプロペラが展示されている。 |

かつて自衛隊の主力機であったF104-Jのエンジンも展示されている。 かつて自衛隊の主力機であったF104-Jのエンジンも展示されている。撮影禁止だったのだが、絵馬は航空業界に就職したい人のものが多かった。あと、寄進者には航空関係の会社が多くあったが、大手航空会社はなかった。 ともかく一風変わった神社という印象をもった。 京阪の駅でkimcafeさんとまたのオフ会を約束して別れた。7時間ほどの国内オフ会もよかったが、次回はぜひ海外でと約束した。 |

|

|