|

2020.8 芦 屋 ・ 魚 崎 |

神戸市在住の旧友と1日を過ごすことにした。 神戸市在住の旧友と1日を過ごすことにした。午前中は芦屋のヨドコウ迎賓館を見学、午後は灘五郷の酒どころの魚崎郷、御影郷を中心にして、酒蔵を見て回る。そして、夕食は、外食を避け、旧友宅にお邪魔して食べる。 待合せは阪急芦屋川駅だが、自身の利便性を考えると、JR芦屋から歩く方が便利なので、JRで芦屋へ。JR芦屋駅はショッピングセンターが入っていて、とても大きい。 |

JRの駅から西進し、芦屋川に出てから川沿いに阪急の駅に向かった。

JRの駅から西進し、芦屋川に出てから川沿いに阪急の駅に向かった。JRの駅から川が近づくにつれて、坂になっている。天井川のようだ。訪問時には水が少なく、川から少し離れたところの高さと水面が同程度の高度だ。水かさが増え、両側の遊歩道の部分も水が流れると、水面の方が少し離れたところの高さよりも高い。 訪問時は水は極めて少なく、少し上流で水遊びをしている家族連れも写っている。 |

川沿いを10分ほど歩いて阪急芦屋川駅に到着。JR芦屋は新快速が停車、阪神芦屋は特急が停車するが、阪急芦屋川は普通だけの停車駅だ。ここで旧友と合流。 川沿いを10分ほど歩いて阪急芦屋川駅に到着。JR芦屋は新快速が停車、阪神芦屋は特急が停車するが、阪急芦屋川は普通だけの停車駅だ。ここで旧友と合流。阪急は芦屋川の堤防の高さに線路があるのだが、この写真だけだと、そのことはわからない。 |

駅から少し歩いたあたりから急な坂を上がる。わずかな距離とはいえ、暑い中、かなり大変だった。ここは、ヨドコウ迎賓館の設計者フランク・ロイド・ライトにちなんでライト坂と呼ばれている。 駅から少し歩いたあたりから急な坂を上がる。わずかな距離とはいえ、暑い中、かなり大変だった。ここは、ヨドコウ迎賓館の設計者フランク・ロイド・ライトにちなんでライト坂と呼ばれている。ここからさらに30分ほど坂道を歩くと、高級住宅地の六麓荘があるが、とてもじゃないが徒歩で行き来は難しそうだ。 |

ヨドコウ迎賓館に到着。正式には、淀川製鋼所迎賓館。主力商品の物置がヨドコウ物置として有名で、会社名もヨドコウと略されることが多い。 ヨドコウ迎賓館に到着。正式には、淀川製鋼所迎賓館。主力商品の物置がヨドコウ物置として有名で、会社名もヨドコウと略されることが多い。この建物は、もともとは灘の清酒メーカー櫻正宗を創業した山邑家の個人住宅として1924年に竣工した。(ここの見学後、魚崎に移動して、櫻正宗の酒蔵を見学し、併設されたレストランで昼食予定だ。) 基本設計はフランク・ロイド・ライトが行ったが、ライトの帰国後、細部を設計したのは弟子の遠藤新。帝国ホテルもこの2人で設計されたが、帝国ホテルは今はなく(明治村に一部保存)、ヨドコウ迎賓館はライト設計で日本に唯一残るものだ。鉄筋コンクリート造りでは日本初の重要文化財になった。(現在では約70件ある。) |

1947年に淀川製鋼所の所有になり、社長邸として使われていたが、1989年から迎賓館として公開。2016年から2019年2月まで修復工事で閉館していたが、工事が終わり公開が再開された。

1947年に淀川製鋼所の所有になり、社長邸として使われていたが、1989年から迎賓館として公開。2016年から2019年2月まで修復工事で閉館していたが、工事が終わり公開が再開された。2019年には、シカゴ郊外のライト設計の建築が集中するオークパークを見学。また見学の直前にはライト設計の建築物のいくつかが世界遺産になった。そのため、ヨドコウ迎賓館もぜひ見学したいと思っていたのだ。 入口から中へ緩い坂道を50mほど歩くと玄関が見えてきた。この開口部は玄関ではなく、車寄せ。ここを入って右手に玄関がある。 |

|

上 車寄せの左側からは芦屋の街並みを見ることができる。この建物は傾斜の急な斜面の最下部に近いあたりに建てられていて、ぎりぎりの高度だが遠くが見える。 上 車寄せの左側からは芦屋の街並みを見ることができる。この建物は傾斜の急な斜面の最下部に近いあたりに建てられていて、ぎりぎりの高度だが遠くが見える。左の真ん中には阪急芦屋川駅が見え、遠方に阪神高速の湾岸線の高架橋が見える。その向こうには海も見える。 左 左側が玄関であまり大きくない。ここで入場券500円を購入し、靴を靴箱に入れる。 真ん中の大きな部分が、大谷石でできた巨大な水盤。これを見ながら中に入る。 |

1階は車寄せと玄関だけで、すぐに階段で2階へ上がる。2階も応接室などがあるだけだ。 応接室に入る。入口は奥の左側。右側は応接室用の調理場。暖炉は大谷石でできている。 応接室の窓側の細長いベンチシートは竣工時からのもの。窓が大きく、風景を楽しめるようになっている。部屋の真ん中のテーブルとイスは公開用に造られたもの。 |

建物の模型が置いてあった。1階、2階はわずかな部分があるだけで、3階が横に長く広がっていることがわかる。4階も少しだけある。全体では4階建だが、各部分部分では1階建か2階建だ。 建物の模型が置いてあった。1階、2階はわずかな部分があるだけで、3階が横に長く広がっていることがわかる。4階も少しだけある。全体では4階建だが、各部分部分では1階建か2階建だ。3階と4階には広いバルコニーがあり、芦屋市街側をよく見えるようにしてある。傾斜地の地形をうまく生かした建物だ。 下左 暖炉。火入れ口の底辺が床と同一平面になっていて、柵などがないが、安全性が気になった。 下右 トイレ。窓が建設当時の時代の雰囲気。トイレは付け替えられたものだろう。 |

|

3階に上がると、長い廊下がある。模型で3階が細長いことがわかったが、そのほぼ全部の長さの廊下がある。 3階に上がると、長い廊下がある。模型で3階が細長いことがわかったが、そのほぼ全部の長さの廊下がある。廊下に沿った窓は、天井から床までの全面を使った窓で、ところどころにある柱のような部分を除いて廊下に面する全体が窓になっている。 |

長い廊下に沿った部屋は和室で畳が敷いてある。写真の右側にあたる部分に長い廊下がある。 長い廊下に沿った部屋は和室で畳が敷いてある。写真の右側にあたる部分に長い廊下がある。和室も細長く、仕切りを取り外せば宴会場として使うことができる。外観からは、長大な和室があることは想像しがたい。 |

廊下側から和室に入るところ。 廊下側から和室に入るところ。下 欄間の飾り。木製ではなく銅製であるのが特徴。洋室の窓や廊下の窓にも同じ飾りが使われ、統一感がある。 |

|

風呂。意外と小さい風呂だ。深さはそこそこある。 風呂。意外と小さい風呂だ。深さはそこそこある。写真は撮らなかったが上の方には、トイレの写真と同じ窓があり、風呂場からも外(山側)を眺められる。 |

家族寝室なのだが、置いてあったのはテーブルとイス。イスは自由に座ることができたので、竣工当時のものをまねて作ったのだろう。 家族寝室なのだが、置いてあったのはテーブルとイス。イスは自由に座ることができたので、竣工当時のものをまねて作ったのだろう。 |

テーブルの右手。濾過に面した明り取りには欄間と同じ柄の銅版がはめられている。スタンドは竣工当時にライトが設計したものの複製。 テーブルの右手。濾過に面した明り取りには欄間と同じ柄の銅版がはめられている。スタンドは竣工当時にライトが設計したものの複製。3階には2つの洋室もあり、1つは売店、もう1つはビデオ上映場所になっていた。ビデオは修復工事を中心にしたものだった。 |

3階の端の部分を内側から眺める。大きく見えるのは4階部分のバルコニー。外壁の彫刻も印象的なものだ。 3階の端の部分を内側から眺める。大きく見えるのは4階部分のバルコニー。外壁の彫刻も印象的なものだ。換気用の窓には網戸が入っているので、碁盤の目が見える。竣工当時ははめ殺しのガラス窓だったが、替えられたようだ。 |

4階に上がり、まずバルコニーに出てみた。細長いバルコニーでこのすぐ下が3階の和室だ。 4階に上がり、まずバルコニーに出てみた。細長いバルコニーでこのすぐ下が3階の和室だ。 |

4階のバルコニーを端まで歩くと狭く、天井が低い階段を通って3階のバルコニーに下りるようになっている。ここは2階の応接室の上にあたる。 4階のバルコニーを端まで歩くと狭く、天井が低い階段を通って3階のバルコニーに下りるようになっている。ここは2階の応接室の上にあたる。ここからの眺めは、海まで見られる。車寄せのところからの眺めの写真と同じになるので、写真は省略。 |

4階の食堂。暖炉を中心にして正方形の部屋。四角錐の形をした天井には装飾的な柱がかかっている。天井にある三角形の明り取りの窓も面白い。夜は星空を見たのだろう。 4階の食堂。暖炉を中心にして正方形の部屋。四角錐の形をした天井には装飾的な柱がかかっている。天井にある三角形の明り取りの窓も面白い。夜は星空を見たのだろう。 |

食堂横の調理場。調理器具は置かれていなかったが、竣工当時は珍しかった冷蔵庫などが使われていたという。 食堂横の調理場。調理器具は置かれていなかったが、竣工当時は珍しかった冷蔵庫などが使われていたという。これで見学終了。ビデオを含めて1時間ほどだった。 再びロイド坂を下りる。次は阪神芦屋から阪神に乗るのだが、歩こうと思っていたものの、あまりにも暑くて、阪急芦屋川からバスで移動した。 |

|

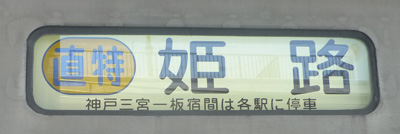

上左 阪急芦屋川で阪急バスに乗車。 上左 阪急芦屋川で阪急バスに乗車。上右 いったんJR芦屋に立ち寄るという遠回りをして阪神芦屋へ。 左 阪神芦屋からはたまたまやってきた電車に乗車。それも山陽電鉄直通の「直通特急」という全国的にもここにだけしかない珍しい列車種別。神戸高速を抜けて山陽電鉄に直通することから名付けられたのだろう。内部はクロスシート。 |

「直通特急」の方向幕。黄地に青文字だが、赤地に白文字の「直特」もある。この黄地の「直特」は神戸高速内の西元町、大開、西代に停車する。方向幕では「神戸三宮ー板宿は各駅に停車」と表現されている。 「直通特急」の方向幕。黄地に青文字だが、赤地に白文字の「直特」もある。この黄地の「直特」は神戸高速内の西元町、大開、西代に停車する。方向幕では「神戸三宮ー板宿は各駅に停車」と表現されている。 |

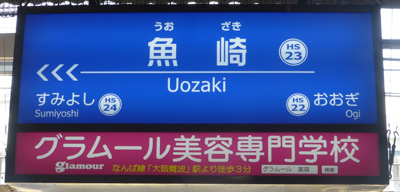

阪神は特急も結構こまめに停まる。(そのかわり遅いのだが)JR新快速は芦屋から三ノ宮まで停まらない(かつては大阪〜三ノ宮は無停車だった)が、阪神特急(直特も)は、芦屋を出ると魚崎と御影に停車して神戸三宮だ。 阪神は特急も結構こまめに停まる。(そのかわり遅いのだが)JR新快速は芦屋から三ノ宮まで停まらない(かつては大阪〜三ノ宮は無停車だった)が、阪神特急(直特も)は、芦屋を出ると魚崎と御影に停車して神戸三宮だ。 |

阪神魚崎駅から酒蔵のある魚崎郷に向かう。途中、阪神高速の高架橋の下をくぐる区間があった。その名も「清流くぐり」。 阪神魚崎駅から酒蔵のある魚崎郷に向かう。途中、阪神高速の高架橋の下をくぐる区間があった。その名も「清流くぐり」。天井が低く、長く暗いトンネルだが、涼しい。確かに「清流くぐり」というネーミングがあっているし、面白い。 このトンネルを越えた一帯が魚崎郷。灘の清酒で有名な灘五郷は、今津、西宮、魚崎、御影、西の5つで、魚崎はそのひとつ。清酒造りには、地下水が欠かせないが、魚崎も水に恵まれて、酒どころになった。 |

付近は工場地帯。いろいろな業種の工場があるのだが、その中に混じって酒造メーカーもある。 付近は工場地帯。いろいろな業種の工場があるのだが、その中に混じって酒造メーカーもある。酒蔵は鉄筋コンクリート造りの高層ビルが多い。そのため、いろいろな工場の一部が酒蔵だ。 櫻正宗の大きな酒蔵が現れた。 |

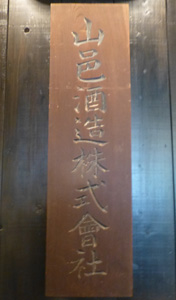

酒蔵の向かいに古い門構えがあり、その中に記念館とレストラン「櫻宴」がある。 酒蔵の向かいに古い門構えがあり、その中に記念館とレストラン「櫻宴」がある。櫻正宗は、江戸時代から続いた老舗。かつて「正宗」と呼ばれていたが「〇〇正宗」という銘柄が増えて、「正宗」が一般名詞化したので、「櫻正宗」となったようだ。 創業家が山邑家で、酒造りで財をなし、この日、訪問した「ヨドコウ迎賓館」を個人住宅用に建築した。 阪神大震災で酒蔵が倒壊し、上の新しい酒蔵が建てられた。正門は震災でも倒壊せずに残り、これが記念館の門になっている。 |

記念館の規模はあまり大きくはなく、この日、見学した4つの蔵の中では一番小さかったのが、意外だった。 記念館の規模はあまり大きくはなく、この日、見学した4つの蔵の中では一番小さかったのが、意外だった。魚崎は水がよいはずなのだが、かつては西宮から水を樽に詰めて運んでいた時期もあったというのが驚きだった。 |

|

上左 かつては会社名は「山邑酒造株式会社」だった。 上左 かつては会社名は「山邑酒造株式会社」だった。上右 「櫻宴」で昼食。伏見の「カッパカントリー」や「月の蔵人」に似た雰囲気がある。震災後建てられた新しい建物なので、とてもきれい。 左 「酒蔵御膳」1543円。先付けとそば。 |

メインディッシュにあたる陶板焼き。酒粕味になっているのが特徴。 メインディッシュにあたる陶板焼き。酒粕味になっているのが特徴。下左 ご飯と粕汁。 下右 デザートは酒粕シャーベット。 酒粕を使った料理が多く、酒蔵めぐりにあっていて満足した。 |

|

売店では「純米酒」を買い、旧友宅での夕食時にいただいた。 売店では「純米酒」を買い、旧友宅での夕食時にいただいた。兵庫県産山田錦を使っていて、コクがあるというか、濃厚な味がする。冷酒でいただいたが、どんどん飲めた。 |

続いて向かったのは、浜福鶴。 続いて向かったのは、浜福鶴。浜福鶴は小規模な灘の老舗であったが、さいたま市を拠点にする小山本家酒造の傘下に入り、全国的に知られるようになった。小山本家酒造は伏見でも、京姫を傘下に入れ、全国で銘酒を製造する企業戦略をとっている。 |

見学コースを歩いたが、完全機械化されていたのが特徴。 見学コースを歩いたが、完全機械化されていたのが特徴。下左 コースの最後に無料試飲コーナーがあった。無料試飲は感染対策でどこもしていないと思っていたので、ラッキーだった。 下右 3種、希望する酒を飲ませてもらえる。 |

|

つぎに菊正宗へ。途中、住吉川を渡るのだが、渡ると御影郷になる。 つぎに菊正宗へ。途中、住吉川を渡るのだが、渡ると御影郷になる。菊正宗の工場は鉄筋コンクリート造りだが、かつての酒蔵が記念館とし利用されている。 |

記念館の展示は昔の酒造りの工程が中心。 記念館の展示は昔の酒造りの工程が中心。菊正宗も老舗酒屋で江戸時代の創業。創業家は嘉納家の本家の本嘉納家。分家として、白鶴酒造の白嘉納家や柔道の嘉納治五郎を生んだ浜東嘉納家がある。 |

無料試飲コーナーがあった。このカウンターでいただいて飲む。 無料試飲コーナーがあった。このカウンターでいただいて飲む。カウンターの下部の昔の看板を見ると「本嘉納商店」と書いてある。 |

無料試飲は、生原酒とすだち冷酒。生原酒はアルコール度数19〜20%ととても高い。すだち冷酒は、ほとんどジュースの感じだったが、それでも度数10%。口当たりがいいので、飲みすぎる人が多いのではないか。 無料試飲は、生原酒とすだち冷酒。生原酒はアルコール度数19〜20%ととても高い。すだち冷酒は、ほとんどジュースの感じだったが、それでも度数10%。口当たりがいいので、飲みすぎる人が多いのではないか。 |

酒蔵めぐりの最後は白鶴。灘だけではなく、日本の酒造メーカーの中で製造量、売上量とも最大。鉄筋コンクリート造りの酒蔵も特に大きい。 酒蔵めぐりの最後は白鶴。灘だけではなく、日本の酒造メーカーの中で製造量、売上量とも最大。鉄筋コンクリート造りの酒蔵も特に大きい。 |

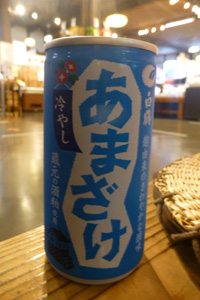

木造の酒蔵を利用した資料館。 木造の酒蔵を利用した資料館。下左 規模が特に大きく、ほかの酒蔵の見学コースと比べて、見学時間がダントツに長い。 展示でわかったのだが、灘中学・高校は白鶴酒造がつくった学校だった。 下右 無料試飲はなく、冷甘酒を飲んだ。 |

|

灘の酒蔵めぐりをして感じたのは、伏見と比べて、酒蔵の規模は大きく、展示も充実していること。半面、伏見のような風情は感じられないこと。

灘の酒蔵めぐりをして感じたのは、伏見と比べて、酒蔵の規模は大きく、展示も充実していること。半面、伏見のような風情は感じられないこと。伏見は寺田屋などの歴史的名所、商店街、住宅地の中に酒蔵が混在している。これに対して、灘は工業地帯の一部という感じで、ほかの業種の工場に酒蔵が混在している。もっとも、これは阪神大震災の影響が大きいのだろう。 阪神住吉駅へ。ここから電車を乗り継いで、旧友宅へ向かった。もともと外食を考えていたが、時節柄、やめておくことにして、旧友宅にて櫻正宗で買ったばかりの酒を飲みながらの夕食。 |