| 2022�D11�@�@���@��@�R |

�@����R�֓��A��ōs���B��40�N�Ԃ肾�B�K�₷��Ƃ���̂قƂ�ǂ�40�N�O�ɍs�������Ƃ����邪�A�ǂ�ȂƂ��납�ڍׂ͖Y��Ă���B �@����R�֓��A��ōs���B��40�N�Ԃ肾�B�K�₷��Ƃ���̂قƂ�ǂ�40�N�O�ɍs�������Ƃ����邪�A�ǂ�ȂƂ��납�ڍׂ͖Y��Ă���B�@�ʐ^�́A�v���Ԃ�ɂ���Ă�����C�̓�g�w�B�����`�̑s��ȃ^�[�~�i�����B |

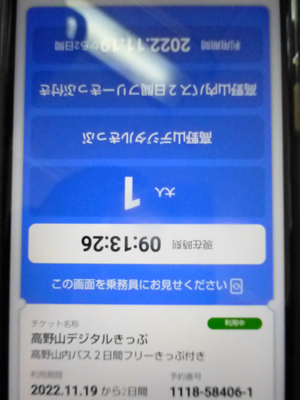

�@��C�ō���R�ɍs���ꍇ�A�����Ȑؕ��Ƃ��āu����R���E��Y�����Ձv���ȑO���甭������Ă��āA������g�����肾�����B �@��C�ō���R�ɍs���ꍇ�A�����Ȑؕ��Ƃ��āu����R���E��Y�����Ձv���ȑO���甭������Ă��āA������g�����肾�����B�@�o�����߂Â������A���E��Y�����Ղ��������ȁu����R�f�W�^�������Ձv�����邱�Ƃ������B �@���w�E����R�w�̉����ƍ���R���ł̃o�X������Ƃ������e�͐��E��Y�����ՂƓ������B��g�E����R�Ԃ́A�^��1390�~�B���E��Y�����Ղ́A3080�~�Ȃ̂ŁA�����^����300�~���Z���Ă�����A�o�X�͂����Ə�邾�낤���炨�����B�f�W�^�������ՂɂȂ�ƁA2510�~�B�����^����1�������̂悤�ŁA�o�X��͊��S�Ȃ��܂��B �@���؎������̂悤�ŁA���p���Ԃ�2022�N9��27���`11��28�����Ƃ����B �@�@ |

�@QR�R�[�h���p�̓ǂݎ��@�ɂ������ĉ��D�@��ʉ߂���B �@QR�R�[�h���p�̓ǂݎ��@�ɂ������ĉ��D�@��ʉ߂���B�@���ӂ���̂́A�O���܂łɔ���˂Ȃ�Ȃ����ƂƁA�w�����ɁA���p���Ə�ԉw�����߂Ă����˂Ȃ�Ȃ����ƁB��g���Ŕ����ΐV���{��͏��Ȃ��B�����܂ł��Ȃ����ǁA�X�}�[�g�t�H���ƃN���W�b�g�J�[�h���K�v�B �@����R�́A�h�V�ɔ�����2��������ł����l���������A���̂����Ղ�2���L���Ȃ̂ŁA���肪���ł�OK�B �@ |

�@QR�R�[�h�́A�ʐ^�̉E�[�̔����ˋN�����œǂݎ�点��B�ŏ��́A���̍��̉�ʂœǂݎ�点��̂��ƊԈႦ�A2�A3��J��Ԃ����B �@QR�R�[�h�́A�ʐ^�̉E�[�̔����ˋN�����œǂݎ�点��B�ŏ��́A���̍��̉�ʂœǂݎ�点��̂��ƊԈႦ�A2�A3��J��Ԃ����B�@��ʂ̂��鑤�����A������т����肵���BVISA�J�[�h���������A�ؕ��킸�A�^���̎x�������ł���Ƃ����B�d�g�ݎ��̂́A���H�X�Ōo�����Ă��邪�A�d�Ԃł͏��߂Ă��B�ł���AVISA�ȊO�̃J�[�h���g����Ƃ����ƕ֗��Ȃ̂����B |

|

�@��@�@�@����Ȉē��B����������A�E����C���B7��24�����̋}�s�E���{�s���ɏ�Ԃ���B �@��@�@�@����Ȉē��B����������A�E����C���B7��24�����̋}�s�E���{�s���ɏ�Ԃ���B�@�ׂ������Ƃ����A������́u�e��v�A��C���́u���ʁv�Ƌ�ʂ��Ă���B���{�^�A���m�����́A������������~�܂�A��C���̓z�[�����Ȃ��A���ʂł��ʉ߂��邩�炾�낤�B �@���@�@�@��Ԃ����}�s�E���{�s���B �@���@�@�@���ʂ̕\���B�u�}�s�v�̉��Ɂu����R�A���v�Ƃ���̂������B���{�ŋɊy���s���ɐڑ����Ă���̂��B |

|

�@2���ԂŁA�������ɂ͂ƂĂ����������O�V�[�g���݂����Ă���B�V�[�g�̒��ԕ��ɂ͋�肪����A�����₷�����Ă���B �@2���ԂŁA�������ɂ͂ƂĂ����������O�V�[�g���݂����Ă���B�V�[�g�̒��ԕ��ɂ͋�肪����A�����₷�����Ă���B |

�@�ԗ��̒[���������A�Œ�N���X�V�[�g������̂������B�����ɍ���āA55���̏�Ԃ����K�������B �@�ԗ��̒[���������A�Œ�N���X�V�[�g������̂������B�����ɍ���āA55���̏�Ԃ����K�������B |

�@���{�ŏ抷���B��������́A�J�[�u�̑����R�x��ԂɂȂ�̂ŁA18m�Ԃ�2���Ґ��B �@���{�ŏ抷���B��������́A�J�[�u�̑����R�x��ԂɂȂ�̂ŁA18m�Ԃ�2���Ґ��B |

�@�Б�1�l�ȁA�Б�2�l�Ȃ̓]���N���X�V�[�g�B�����킢���邱�Ƃ��ł����B�Ɋy���܂�40���B �@�Б�1�l�ȁA�Б�2�l�Ȃ̓]���N���X�V�[�g�B�����킢���邱�Ƃ��ł����B�Ɋy���܂�40���B�@���{�܂ł�42�q��55���A���{�����19km��40���B�J�[�u�������A�}���z�ł��邽�߂��B �@���@�@�@��Ԃ̒��Ԃ̍��쉺�w�܂ł͕��R�����A�������炪�R�x��ԁB |

|

�@�Ɋy���œd�Ԃ���P�[�u���ɏ抷���B�P�[�u���̏抷���́A�d�ԉw����o�āA�P�[�u���w�ōĂѓ���Ƃ����ق����������A�����͓d�ԃz�[������P�[�u���z�[���ɒ��s�ł���B �@�Ɋy���œd�Ԃ���P�[�u���ɏ抷���B�P�[�u���̏抷���́A�d�ԉw����o�āA�P�[�u���w�ōĂѓ���Ƃ����ق����������A�����͓d�ԃz�[������P�[�u���z�[���ɒ��s�ł���B�@�����@�@�@�P�[�u���ԓ��B�ԗ��̈�ԉ�����B �@���E�@�@�@�����Ă����P�[�u���Ƃ���Ⴂ�B |

|

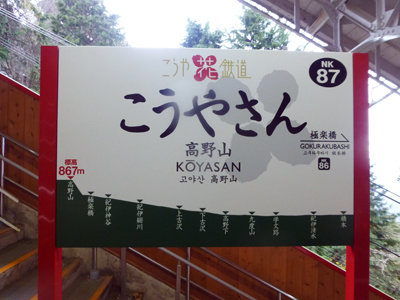

�@9��10���A����R�w�����B��g����1����46���B���{�ƋɊy���ł̏�p���Ԃ��킸���Ō����悭�ړ��ł����B �@9��10���A����R�w�����B��g����1����46���B���{�ƋɊy���ł̏�p���Ԃ��킸���Ō����悭�ړ��ł����B�@����R�w�͎��@���̉w�ɂ��B |

�@�w�ɂɌ������������Ƃ���ɂ���o�X�₩��A����R���̃o�X�ɏ�ԁB �@�w�ɂɌ������������Ƃ���ɂ���o�X�₩��A����R���̃o�X�ɏ�ԁB |

�@����R���̃o�X�́A�f�W�^���ؕ��̏ꍇ�́A��ʂ��^�]��Ɍ����ĉ��Ԃ���B �@����R���̃o�X�́A�f�W�^���ؕ��̏ꍇ�́A��ʂ��^�]��Ɍ����ĉ��Ԃ���B�@�o�X�p��QR�R�[�h����̂��Ǝv���Ă�����A���̉�ʂ��łĂ��āAQR�ł��Ȃ����Ƃ��킩�����B�܂��A�^�]�肪���镔���́A�t�����̕\�����B �@��Ԏ��Ɖ��Ԏ��ɂ�IC�J�[�h�p��VISA�p�̓ǂݎ��@�������āA�������悤�ɂȂ��Ă���B�w�ōs���Ă����悤�ɁAQR�R�[�h�̓ǂݎ��@��VISA�p�̓ǂݎ��@�ƍ��̂����Ă��Ȃ��B �@�w�̋@�B�ɂ悤�ɂƂ����ƁA�o�X�ł͂������ɂ������肩�A�댯������ł��낤�B����ɁAQR�R�[�h��IC�J�[�h��N���W�b�g�̓ǂݎ��������������x���̂��A���G�ɂȂ���A���Ȃ̂��낤�B |

|

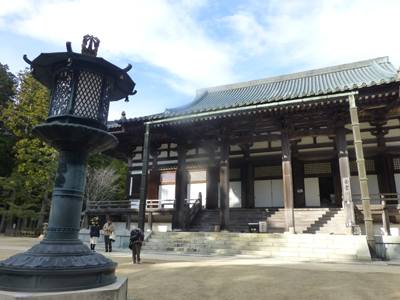

�@�㍶�@�@�@�u���̉@���v�ʼn��ԁB���̉@�����ɍs���Ȃ�A�u���̉@�O�v���߂����A�Q������������̂Łu���̉@���v�ʼn��Ԃ����B �@�㍶�@�@�@�u���̉@���v�ʼn��ԁB���̉@�����ɍs���Ȃ�A�u���̉@�O�v���߂����A�Q������������̂Łu���̉@���v�ʼn��Ԃ����B�@��E�@�@�@��Ԃ��Ă����o�X�B �@���@�@�@�Q���̓����B���́u��̋��v�B�B�e���Ă��鎩���̔w��Ɉē���������A�����Œn�}����肵�ĎU��ɂł������B |

�@���̉@�܂ŁA��������������C�̒���������B�͐j�t���������A�g�t�͂قƂ�ǂȂ������B �@���̉@�܂ŁA��������������C�̒���������B�͐j�t���������A�g�t�͂قƂ�ǂȂ������B�@�Q���ɉ����āA�����̕悪���邪�A�����ȕ����̂��̂���������B�ߔN�̕�̒��ɂ͉�Ђ̐ݒu���Ă�����̂�����A�悭�m���Ă����Ђ̂��̂������B |

|

�@�㍶�@�@�@���c�M���E�����̕�B�����ȕ����ɂ��ẮA���f�Ȋ����ł������B �@�㍶�@�@�@���c�M���E�����̕�B�����ȕ����ɂ��ẮA���f�Ȋ����ł������B�@��E�@�@�@�㐙���M�̕_�B���܂葽���Ȃ��_���̕�B���c�̋߂��ŁA�v������ߏ�����B �@���@�@�@�Γc�O���̕�B���̂��ƍO�@��t��_�̉��ɂ������o���͌����̑��c���ƒm���āA����R�Ƃ�����肪�������ƒm�����B �@���̂����߂��ɁA���q���G�̋��{��������̂����A���܂����Ƃ���ŁA�������Ă��܂����B |

�@�u�������n���v�Ƃ��̉E��ɏ������ʂ��Ă���u�p���̈�ˁv�B �@�u�������n���v�Ƃ��̉E��ɏ������ʂ��Ă���u�p���̈�ˁv�B�@�u�������n���v�́A�������������Ă���悤�Ɍ�����Ƃ��납�疼�������悤�����A�����Ȍ����Ȃ������B �@�u�p���̈�ˁv�́A�̂�������ŁA�����̎p���f��Ȃ�������A3�N�ȓ��Ɏ��ʂƂ����|���`��������B�̂����Ă݂���A�e�݂����Ȋ��������A�������̂œ����͈��ׂ��B |

�@�L�b�Ƃ̕�B1��1�͏��������A�L���~�n���Ƃ��Ă���B �@�L�b�Ƃ̕�B1��1�͏��������A�L���~�n���Ƃ��Ă���B |

�@�D�c�M���̕�B�^���̑傫�Ȃ��̂ł���B �@�D�c�M���̕�B�^���̑傫�Ȃ��̂ł���B�@����R�ɂ͕����̕悪�������邪�قƂ�ǂ́A���{�ɂ��Ă�ꂽ���̂ŁA�⍜�������߂����̂͏��Ȃ����낤�B���������A�M���̏ꍇ�͖{�\���ŏĂ��Ĉ⍜�͒肩����Ȃ�����B �@����ł��A�{�\���ɂ���悪�A�`���Ƃ��Ă͈⍜���W�߂Ĕ[�߂Ă���Ƃ�����B �@�G�g�̏ꍇ���A�L���_�A�ƍN�͓������Ƌ{���A�{���̈Ӗ��̕�ł��낤���A�ق��̏ꏊ�ɂ��悪����B |

�@��_������悪���̉@�ŎB�e�֎~�B �@��_������悪���̉@�ŎB�e�֎~�B�@���ē��A�O�@��t�̌�_�A�Γc�O�������c�����o���Ȃǂ����ĉ�����B �@���ē��ł́B�R���i�ЂŖS���Ȃ������X�̋��{���s���Ă����B |

�@��_�Ȃǂ����Ė߂��Ă���ƁA�g�t�̂��ꂢ�ȂƂ��낪�������B �@��_�Ȃǂ����Ė߂��Ă���ƁA�g�t�̂��ꂢ�ȂƂ��낪�������B |

�@���Q���̂悤�ȓ����Ƃ��ăo�X��Ɍ������B �@���Q���̂悤�ȓ����Ƃ��ăo�X��Ɍ������B�@�u�����ˁv�̓s���~�b�h�^�����Ă��Ĉ�ۂɎc�����B�`�����łȂ��A�߂Â��Ă݂�ƁA�����ȕ�������ɏW�܂��Ă���B |

�@�y���ˁB�����������Ă��悢�Ƃ����ς�����ˁB���Ƌ���O�����Ă����́B�ʐ^�ɂ͓���Ȃ��������A�ʐ^�̉E�ɉԕH�A�`���R�̋�肪�������B �@�y���ˁB�����������Ă��悢�Ƃ����ς�����ˁB���Ƌ���O�����Ă����́B�ʐ^�ɂ͓���Ȃ��������A�ʐ^�̉E�ɉԕH�A�`���R�̋�肪�������B�@�����@�@�@�R�[�q�[�J�b�v�������ɂ���UCC�̊�ƕ�B���N���g�̕�̓��N���g�̗e�킪�����ɂ������B �@ |

|

�@��E�@�@�@���P�b�g�^�̈ԗ��̂���V���a�H�ƁB��O�͌R�p�@���[�J�[�ŁA����YS11���������B���܂̓G�A�o�X��{�[�C���O�̕��i����|����B���P�b�g�̕��i�͂����Ă��Ȃ��Ǝv�����A�ӋC���݂�����킵�Ă���̂��ȁB �@��E�@�@�@���P�b�g�^�̈ԗ��̂���V���a�H�ƁB��O�͌R�p�@���[�J�[�ŁA����YS11���������B���܂̓G�A�o�X��{�[�C���O�̕��i����|����B���P�b�g�̕��i�͂����Ă��Ȃ��Ǝv�����A�ӋC���݂�����킵�Ă���̂��ȁB�@���@�@�@�u���̉@�O�v�o�X��ɏo���B���ԏ������A������Ƃ����ɂ��킢�B |

�@�����Ƀo�X������Ă��ď�ԁB �@�����Ƀo�X������Ă��ď�ԁB |

�@����R�̎s�X�n�̒��S�Ƃ�������@���ʼn��ԁB�����āu����ۂ��v�Œ��H�B �@����R�̎s�X�n�̒��S�Ƃ�������@���ʼn��ԁB�����āu����ۂ��v�Œ��H�B |

�@���ܓ�����B �@���ܓ�����B�@�����@�@�@��ʼnB��Ă������A��̒�ɂ͂��ܓ�����2����B �@���ܓ����͔����āA���F���ۂ��C���[�W�������Ă������߁A�{���ɂ��ܓ����H���Ďv�����B�H�ׂĂ݂�ƁA�����H�������ܓ����������B �@���E�@�@�@�X���B |

|

�@���������B �@���������B�@�L�`�ł͍���R�̑S�̂��������A���`�ł͍���R�̒��S�ɂȂ鎛�@�̂��ƁB �@���@�@�@�����̌��w��30���قǁB�Â�����̏ᛠ��̂ق��A�ߔN�A��Z���ɂ���ĕ`���ꂽ���̂��悩�����B�����̎B�e�͕s�B |

|

�@�O�͎B�e�ł����B��̑����뉀�ŁA������i���イ�Ă��j�Ƃ���B �@�O�͎B�e�ł����B��̑����뉀�ŁA������i���イ�Ă��j�Ƃ���B |

|

�@�㍶�@�@�@��t����Ŏ����̑̌������Ă݂��B�������̂��錚���őҋ@�B �@�㍶�@�@�@��t����Ŏ����̑̌������Ă݂��B�������̂��錚���őҋ@�B�@��E�@�@�@���̌����̒��ցB�^���ÂȒ��A��苗��l������߂��A�@�b������������B���l�ȕ��͋C�̒���30���ԁB�֎q�Ȃōs����̂ŁA��ɂł͂Ȃ��B �@���@�@�@��t����̋����ł͐^�Ԃȍg�t���������B |

�@���فB�吳����̌��z�����A���̐V�ق͕����ɂȂ��Ă���̋Ǘ����������肵�Ă���B�ʐ^�̉E���ɂ͏��a���̌���������B �@���فB�吳����̌��z�����A���̐V�ق͕����ɂȂ��Ă���̋Ǘ����������肵�Ă���B�ʐ^�̉E���ɂ͏��a���̌���������B�@�����̍���A�d�v�������̕����⏑��������B�B�e�͋֎~�B |

�@�d�㉾���Ɍ������r���A���ꂢ�ȍg�t���݂�ꂽ�B �@�d�㉾���Ɍ������r���A���ꂢ�ȍg�t���݂�ꂽ�B |

�@�d�㉾���ɂ͑����̌������W�܂�A�C�s�̒��S�ɂȂ��Ă���B �@�d�㉾���ɂ͑����̌������W�܂�A�C�s�̒��S�ɂȂ��Ă���B�@�܂��ڂɂ����̂������B2�K�������~�`�B����R�̎��@���z�ɂ́A2�K�����ȏオ�~�`�̂��̂������B |

�@���{�哃�B �@���{�哃�B�@�O�@��t�����{����Ƃ��Č��������̂ŁA���{�哃�Ƃ�����B���݂̂��̂͏��a12�N�ɂł������́B �@�����ɂ͕�����5�̂���A���ɂ͓��{��ۂɂ�镧�悪�`����Ă���B�����Ƃ��Ă͓��{��ۂ̉�Ƃ������Ƃŕ��悪�C�ɂȂ����B�B�e�֎~�B |

�@�����B �@�����B�@�{���̖������ʂ����Ă��āA�����̋V���������ł����Ȃ���B �@���a���N�ɋ��������Ď����A���݂̋����͏��a7�N�ɂł������́B�Ď��̍ہA�~�q�̒��ɂ������Ƃ����镧�̖{�����Ă����B�V���Ȗ{���͌�����B�B�e�֎~�B |

�@�Z�p�o���B �@�Z�p�o���B�@12���I�A���H�@�c�̔܁B������@���A�����ɋ��D�ŏ�������،o�̕ۑ��̂��߂���ꂽ�B���܂͗��قɕۑ��B�����͏��a�̂͂��߂ɏĎ������Ē��������́B �@�����@�@�@�Z�p�o���ɂ́A����肪���Ă��ĉ��Ƃ��ł���B�Ă݂�ƁA���Ȃ�d����������ǂ��A����ł����B �@���E�@�@�@�d�㉾���ł́A��e���A�s�����Ȃǂ������B �@���Ԃ̊W�ŁA���Ƒ��͖K����Ƃ��߁A�����O����o�X�ŏ��l���Ɍ������B |

|

|

�@�㍶�@�@�@�����O���������o�X�͉��̉@�O�s���ŁA���@���ʼn��ԁB�����ɁA���H�̔��Α��ɍ���R�w�s��������Ă����̂ŁA�����ɏ�芷���邱�Ƃ��ł��A���l���܂ŏ�ԁB �@�㍶�@�@�@�����O���������o�X�͉��̉@�O�s���ŁA���@���ʼn��ԁB�����ɁA���H�̔��Α��ɍ���R�w�s��������Ă����̂ŁA�����ɏ�芷���邱�Ƃ��ł��A���l���܂ŏ�ԁB�@��E�@�@�@���l��������B���ẮA�������珗�l���ł������Ƃ����B �@���@�@�@���l�����璆�S���ւ͂��Ȃ�}�ȉ���B |

�@����Ɨ��Ɍ������r���A���ꂢ�ȍg�t���������B �@����Ɨ��Ɍ������r���A���ꂢ�ȍg�t���������B |

�@����Ɨ��B�������������E�ɕ���ł��āA�E���ƍN�A�����G���̗쉮�B���ɂ͈ʔv������B �@����Ɨ��B�������������E�ɕ���ł��āA�E���ƍN�A�����G���̗쉮�B���ɂ͈ʔv������B�@�ƌ��̎���ɍ��쐹�ɂ���Č��Ă��A���{�ւ̒����̏Ƃ��ꂽ�B |

�@����x�@�B�����ɂ́u���{�x�@�����슲����ԁv�B���@���̌x�@�͒������B�吳����̌��z�ŁA�o�^�L�`�������̃v���[�g�������Ă����B �@����x�@�B�����ɂ́u���{�x�@�����슲����ԁv�B���@���̌x�@�͒������B�吳����̌��z�ŁA�o�^�L�`�������̃v���[�g�������Ă����B |

�@���@���o�X��߂��œy�Y�����A����R�w�O�s���̃o�X�ɏ�ԁB �@���@���o�X��߂��œy�Y�����A����R�w�O�s���̃o�X�ɏ�ԁB�@���̂Ƃ�15��20���B���̉@���ɒ������̂�9��30���������̂ŁA6���ԑ؍݁B���ꂾ�����Ă��A�s�����������Ƃ���̂����A���Ƒ����J�b�g�����̂ŁA����R�͍L���B��b�R�قǂ̂��Ƃ͂Ȃ����B |

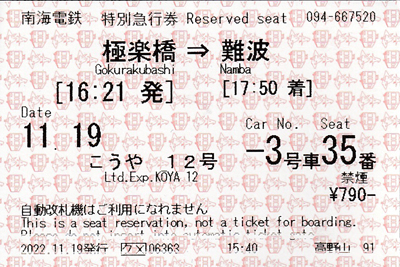

�@����R�w�ɓ����B�����ɋɊy����16��29���̓��}�u������v�̓��}�����w���B �@����R�w�ɓ����B�����ɋɊy����16��29���̓��}�u������v�̓��}�����w���B�@�l�b�g�ł��������̂Ŏ����Ă݂����A�o�X�ŏ��l�����獂��R�w�܂ł̊Ԃœd�g���r��Ė����������B���O�ɂ́A�����̓d�Ԃɏ�邩���߂ɂ��������̂ŁA���O�ɂ͔����Ȃ������B |

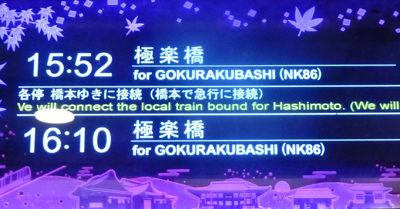

�@�Ɋy����16��29���̓��}�ɏ��ɂ�16��10���̃P�[�u�����ڑ����Ă���̂����A15��52�����̃P�[�u���ɏ�ꂽ�B �@�Ɋy����16��29���̓��}�ɏ��ɂ�16��10���̃P�[�u�����ڑ����Ă���̂����A15��52�����̃P�[�u���ɏ�ꂽ�B |

�@�����Ńg���u���B�f�W�^�������Ղ�QR�R�[�h�����D�@�ɂƂ�����Ă���ǂݎ��@�ɂ��������̂����A�ԃ����v�����āA���D�@��ʂ�Ȃ��̂��B �@�����Ńg���u���B�f�W�^�������Ղ�QR�R�[�h�����D�@�ɂƂ�����Ă���ǂݎ��@�ɂ��������̂����A�ԃ����v�����āA���D�@��ʂ�Ȃ��̂��B�@�K���A���D�@���ɌW�������āA���Ă����W�����������֘A��Ă����Ă��ꂽ�B���������̋@�B�Œ��ׂāA��g�w�œ��ꂵ�Ă��邪�A����R�w�ŏo�ꂵ�Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB �@QR�R�[�h��IC�J�[�h�����ǂݎ��̔����ɏ��������v����̂ŁA���A����R�w�ʼn��Ԃ����Ƃ��A�ǂݎ��Ɏ��s�����̂�������Ȃ��B�o��葱�����Ă���āA������x�A�����ƒʉ߂ł����B |

�@�w���W�B�z�[�����}�X�ł��邱�Ƃ��킩��B �@�w���W�B�z�[�����}�X�ł��邱�Ƃ��킩��B |

�@�P�[�u���őO���܂Ńz�[��������A��я��Ƃ����ɔ��ԁB �@�P�[�u���őO���܂Ńz�[��������A��я��Ƃ����ɔ��ԁB�@�ʐ^�͒��Ԓn�_�ł���Ⴄ���P�[�u���B |

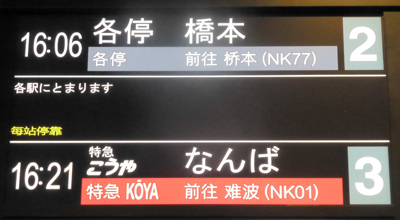

�@�Ɋy���̏o���ē��B �@�Ɋy���̏o���ē��B�@16��6�����̊e��ɏ��ƁA���{�Őڑ��̋}�s���A���}���ł����Ƃ̏o���ɂȂ�A����ɁA�}�s�̂ق����x���̂ŁA��g���͓��}��18����ɂȂ�B |

�@��Ԃ������}�u������v�B �@��Ԃ������}�u������v�B�@���@�@�@4���Ґ��̑S�́B |

|

|

�@��@�@�@���ʂ̕\���B �@��@�@�@���ʂ̕\���B�@���@�@�@�ԓ��B�قƂ�ǂ̋q�͍���R�w��16��10���ɏo��P�[�u���ł���Ă����̂ŁA����܂ł͂قƂ�Njq�Ȃ��B |

�@�������ȁB�����Ă��Č�ɂ��q�����Ȃ������̂ŁA�ő��ɂ��Ȃ����N���C�j���O���ő�ɂ��Ă̏�ԁB �@�������ȁB�����Ă��Č�ɂ��q�����Ȃ������̂ŁA�ő��ɂ��Ȃ����N���C�j���O���ő�ɂ��Ă̏�ԁB |

�@����R�w�Ŕ��������}���B �@����R�w�Ŕ��������}���B |

�@���{������œ��v�B�R�x��Ԃ͕��i���y���߂��B���̌�́A�^���ÂȒ��𑖂��ē�g���B �@���{������œ��v�B�R�x��Ԃ͕��i���y���߂��B���̌�́A�^���ÂȒ��𑖂��ē�g���B�@���Ԍ�A�擪�܂ł���Ă���Ƃ��łɗ�Ԗ����ς���Ă����B���{�s���̓��}�u���v�ɂȂ�悤���B |

�@�[�H�͋A��Ă���̂��肾���A���D���o��O�Ɂu��C���v�̗����H�����Ή�������A�H�ׂ����Ȃ��ē��X�B �@�[�H�͋A��Ă���̂��肾���A���D���o��O�Ɂu��C���v�̗����H�����Ή�������A�H�ׂ����Ȃ��ē��X�B |

�@�X�y�V�������𒍕��B500�~�ł��̓X�ł͈�ԍ������j���[�B���́A���ǂ��˂ɂ����邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂ŁA���˂ɂ��Ă�������B �@�X�y�V�������𒍕��B500�~�ł��̓X�ł͈�ԍ������j���[�B���́A���ǂ��˂ɂ����邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂ŁA���˂ɂ��Ă�������B |

�@���ؖ˂ł����͘a���Ηp���Ƃ����͋v���Ԃ�ł悩�����B �@���ؖ˂ł����͘a���Ηp���Ƃ����͋v���Ԃ�ł悩�����B�@�H��A���D��QR�R�[�h�ŏo��B���܂��ʉ߂ł����B |

�@���ɁE����E�a�̎R���A��ꗗ�@�S�̂̃g�b�v�y�[�W |