| 2023.12 広隆寺・壬生寺・二条城 |

| 蚕の社、広隆寺、胡椒餅店「福丸」リベンジ |

この日のスタートは京都地下鉄「太秦天神川」駅。 この日のスタートは京都地下鉄「太秦天神川」駅。先日、胡椒餅の「福丸」、予備に考えていたうなぎ店「京極かねよ」がともに行けなかったので、そのリベンジがメインで、付近の史跡も回ろうというのがこの日の計画。 太秦天神川まで乗った車両は、京阪から乗入れのクロスシート車で快適だった。地下鉄のクロスシートは、数少ないので貴重な車両だ。 |

乗車した電車は折返し「びわ湖浜大津」行きになる。大津は先日行ったばかりで、身近に感じる。 乗車した電車は折返し「びわ湖浜大津」行きになる。大津は先日行ったばかりで、身近に感じる。 |

|

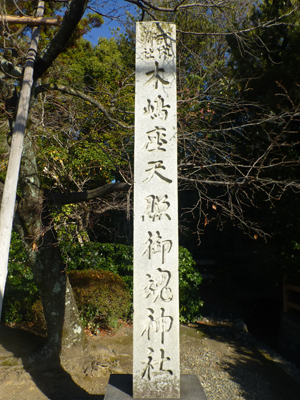

上 地上に出る。左は地下から地上に出る出入口。その向うに右京区役所がある。右は嵐電天神川駅で、地下鉄と接続している。 上 地上に出る。左は地下から地上に出る出入口。その向うに右京区役所がある。右は嵐電天神川駅で、地下鉄と接続している。左 最初に向かったのは蚕の社。蚕の社という駅は知っていたので、どんな神社かなと、広隆寺に行くついでに立寄り。 |

正式な名は「木嶋座天照御魂神社」のようだ。隣接して、このしま保育園があったので、読みは「このしま・・・」なのだろう。 正式な名は「木嶋座天照御魂神社」のようだ。隣接して、このしま保育園があったので、読みは「このしま・・・」なのだろう。大宝元年(701年)の「続日本紀」にこの神社の記述がある。平安京はおろか平城京もない時代からあった神社のようだ。 渡来人の秦氏と関係する神社であるのは広隆寺と同じ。 |

左は本殿。拝殿のうしろにあって入れない。 左は本殿。拝殿のうしろにあって入れない。右は「蚕養神社」で東本殿とも言われる。ここも入れない。こちらが「蚕の社」の語源のようだ。昔は、この付近でも養蚕が盛んだったのだろう。 |

三柱鳥居。ほかでは見かけない鳥居。1831年につくられたらしい。 三柱鳥居。ほかでは見かけない鳥居。1831年につくられたらしい。今は水がないが、もとは鳥居のまわりや撮影している自分がいる場所は池で「元糺の池」と呼ばれる。下鴨神社の「糺の森(ただすのもり)」と関係があるのかなぁ。 |

西へ歩き、広隆寺に到着。門の前の道は、短区間だが嵐電が路面を走るところ。 西へ歩き、広隆寺に到着。門の前の道は、短区間だが嵐電が路面を走るところ。 |

講堂。 講堂。平安末期、1165年のもの。昔は丹塗りで赤寺と呼ばれた。数年前の台風のために補修工事中で、柵で取り囲まれていた。 |

上宮王院太子殿。ここが本堂にあたる。 上宮王院太子殿。ここが本堂にあたる。広隆寺の創建は推古天皇の時代603年。渡来人の秦氏の氏寺であった。このころ、聖徳太子の時代でもあり、太子が創建にかかわったという説もあり、本堂の名に太子が用いられている。 |

新霊宝殿。多数の仏像が安置されている。ここは有料で、撮影不可。 新霊宝殿。多数の仏像が安置されている。ここは有料で、撮影不可。 |

(仁王門横に掲示の写真を拝借) (仁王門横に掲示の写真を拝借)ここで一番有名な仏像、国宝の「弥勒菩薩半跏思惟像」。 |

嵐電「広隆寺前」駅。電車の後に、広隆寺の山門と路面を走る区間が見える。 嵐電「広隆寺前」駅。電車の後に、広隆寺の山門と路面を走る区間が見える。下 「山ノ内」から「西大路三条」までは西大路通りの路面区間。 |

|

「西院」で下車。読み方は「さい」。 「西院」で下車。読み方は「さい」。 |

西院駅は出入口が嵐電と阪急で共用。 西院駅は出入口が嵐電と阪急で共用。下 同じ場所にある駅だが、嵐電は「さい」、阪急は「さいいん」だ。 |

|

胡椒餅の有名店「福丸」へ。3日前にやってきたが休店日。この日は営業している。 胡椒餅の有名店「福丸」へ。3日前にやってきたが休店日。この日は営業している。 |

店内。お持ち帰りがメインの店のようで、店内で食べるスペースはカウンター席だけで4、5人ほどの席。 店内。お持ち帰りがメインの店のようで、店内で食べるスペースはカウンター席だけで4、5人ほどの席。 |

クラフトビールセットにした。 クラフトビールセットにした。胡椒餅は、醤油味、味噌味、カレー味とあり、醤油味にした。台湾で食べる胡椒餅と同じく、ピリッと胡椒がきいていて美味しかった。 |

シュウマイ3個。 シュウマイ3個。 |

| 壬生寺、新選組屯所、二条城 |

下町っぽいエリアを歩いて、壬生寺に向かう。 下町っぽいエリアを歩いて、壬生寺に向かう。途中、嵐電が高架を走り、その下をくぐる区間があった。 |

壬生エリアは古い民家も多く残っている。 壬生エリアは古い民家も多く残っている。下 壬生寺。左はパゴタ風の仏塔。右は本堂。どちらも入ることはできない。 |

|

|

上 阿弥陀堂。この中を通り抜けて、壬生塚に至る。 上 阿弥陀堂。この中を通り抜けて、壬生塚に至る。左 壬生塚。 左に新選組隊士の墓がいくつかある。 右は、新選組局長の近藤勇の像。墓は各地にあるようだ。 |

新選組関連の碑や像などがある。 新選組関連の碑や像などがある。このあと、阿弥陀堂の地下にある資料室を見学。新選組関係と寺の歴史全般にかかわる展示。撮影は不可だった。 |

壬生寺から北へ2、3分のところに1863年、新選組の前身の壬生浪士組、同年、新選組が結成されたとき、その宿泊所、訓練所として使われた屯所があった旧八木邸がある。 壬生寺から北へ2、3分のところに1863年、新選組の前身の壬生浪士組、同年、新選組が結成されたとき、その宿泊所、訓練所として使われた屯所があった旧八木邸がある。突き当りのところだが、入るためには右手の和菓子屋で拝観券を買わねばならない。 |

「鶴屋」。ここで拝観券を買った。1100円でやや高めだが、菓子と抹茶つき。 「鶴屋」。ここで拝観券を買った。1100円でやや高めだが、菓子と抹茶つき。 |

旧八木邸の門。門の内側は撮影禁止だった。 旧八木邸の門。門の内側は撮影禁止だった。ガイドツアー形式で、最初に全般的な話があり、そのあと各部屋を見て回りながらの説明。 隊士のうち、市中で乱暴を働いてた芹沢鴨らが沖田総司、土方歳三らに暗殺された現場やとどめを刺される原因になった、けつまづいたとされる机も見た。事件のさい、鴨居についた刀傷も残っていた。事件は長州藩士の仕業とされ、盛大な葬儀がこのあとで訪問した前川邸で行われた。 |

和菓子屋に戻り、菓子と抹茶をいただく。 和菓子屋に戻り、菓子と抹茶をいただく。菓子は「屯所餅」。粒あんの中に京野菜の壬生菜をきざんでいれてある。 |

鶴屋から1分ほどで、もう1つの屯所、旧前川邸がある。 鶴屋から1分ほどで、もう1つの屯所、旧前川邸がある。

公開はしておらず、土日のみ勝手口であった土間で新選組グッズなどを販売しているとのこと。 |

新選組屯所から北上し、三条通に出ると、アーケードのある三条会商店街。ここを堀川通まで歩く。 新選組屯所から北上し、三条通に出ると、アーケードのある三条会商店街。ここを堀川通まで歩く。 |

カニが結構安く売られていた。 カニが結構安く売られていた。 |

祇園祭の又旅社。 祇園祭の又旅社。祇園祭の山鉾巡行は前祭が7月17日、後祭が24日だが、神輿渡御が同じ17日と24日の夕刻にある。 17日は神幸祭で、八坂神社から四条寺町の御旅所まで神輿が移動する。24日は御旅所から八坂神社に戻る還幸祭なのだが、途中でこの又旅社に立寄る。 |

三条会商店街を堀川通まで歩き、そのあと堀川通を北へ。 三条会商店街を堀川通まで歩き、そのあと堀川通を北へ。入場券を買い、大手門から二条城内へ。 |

二条城の最大の見ものは国宝の二の丸御殿。内部は撮影禁止。 二条城の最大の見ものは国宝の二の丸御殿。内部は撮影禁止。遠侍、式台、大広間、白書院、黒書院と建物が続き、建物内でかなり歩いた。将軍の政務の場で二条城の中心であった。 大広間では大政奉還が行われた。 |

二の丸庭園。 二の丸庭園。 |

寒さに弱いソテツはこもを巻いて寒さ対策。 寒さに弱いソテツはこもを巻いて寒さ対策。 |

濠を渡り、本丸へ。 濠を渡り、本丸へ。本丸御殿は明治になってから京都御所から移築された建物で、工事中だった。 |

本丸庭園の南西隅にある天守台。天守は1750年に落雷で焼失し、再建はされていない。 本丸庭園の南西隅にある天守台。天守は1750年に落雷で焼失し、再建はされていない。 |

城内の北側にある清流園。 城内の北側にある清流園。江戸初期にはここに天守があったが、淀城に移築され、天守台に天守がつくられた。その後、建物があったが、明治になって緑地になった。現在の庭園は1965年にできたもので、新しい。 |

| 国際マンガミュージアム、錦市場、"京極かねよ"で"きんし丼" |

御池通りを東へ。通りの両側はケヤキ並木で紅葉がきれいなのだが、すでに落葉していて寒々しい感じ。 御池通りを東へ。通りの両側はケヤキ並木で紅葉がきれいなのだが、すでに落葉していて寒々しい感じ。 |

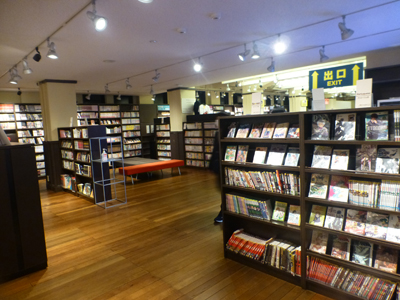

烏丸御池上るの「京都国際マンガミュージアム」に到着。 烏丸御池上るの「京都国際マンガミュージアム」に到着。もとは龍池小学校で、2006年に京都市とマンガ学科のある京都精華大学によってつくられた。 開設当初に複数回訪問した。自由にマンガ本が見られるので、それが目的。最近は行ってなかったので久しぶりに訪問してみることにした。 |

館内では自由にマンガ本を見ることができ、図書館のような雰囲気がある。 館内では自由にマンガ本を見ることができ、図書館のような雰囲気がある。 |

もと講堂だったメインホールで興味深い展示が行われていたが、撮影禁止だった。 もと講堂だったメインホールで興味深い展示が行われていたが、撮影禁止だった。このほか、別室でマンガ家の手を石膏でかたどったものや色紙なども関心深かったが撮影禁止。 |

龍池小学校の資料の展示室。 龍池小学校の資料の展示室。ノーベル賞受賞の本庶佑博士のコーナーがあった。受賞は2018年なので、以前訪問したときにはなかった。龍池自治会のエリアに自宅があるとのことでの展示だった。 |

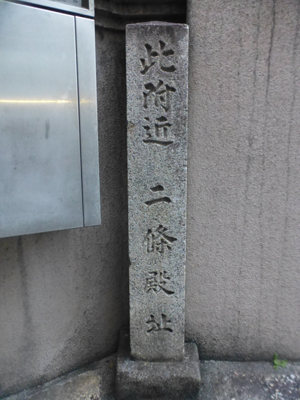

見学後、ミュージアムの裏手を見に行った。龍池小学校のときは、裏側に正門があった。 見学後、ミュージアムの裏手を見に行った。龍池小学校のときは、裏側に正門があった。下左 裏手には、二条殿跡の碑があった。公家の二条家の屋敷。本能寺の変では、信長の子の信忠が宿にしていて、明智軍に襲撃されて討死している。烏丸御池の交番は「二条殿交番」と名付けられている。 下右 江戸時代には金座が置かれたようだ。 |

|

つぎに向かったのは錦市場。 つぎに向かったのは錦市場。はっきりとはわからないが、錦市場は20年ぶりくらい。この近くに行ったことは何度もあったが、錦市場には立寄らなかった。 |

20年前は、地元客向けの市場という感じで、やや値段のはる魚を売る店が目立っていた。 20年前は、地元客向けの市場という感じで、やや値段のはる魚を売る店が目立っていた。今は、インバウンド観光客向けの土産物店街という感じで、魚や天ぷらもその場で食べるものが中心になっている。 |

昔ながらの魚屋。いまや少数になっている。 昔ながらの魚屋。いまや少数になっている。 |

佃煮店。以前はショーケースに入ったものを量り売りしていたのが、いまはパックに入った袋入りの販売になった。 佃煮店。以前はショーケースに入ったものを量り売りしていたのが、いまはパックに入った袋入りの販売になった。 |

漬物店。ここも袋入りの販売で、土産物屋へと変化していた。 漬物店。ここも袋入りの販売で、土産物屋へと変化していた。20年間で、市場とはいえなくなり、土産物屋がならぶ食のテーマパークみたいになっていた。 |

うなぎ店「京極かねよ」へ。10日ほど前に大津で「逢坂山かねよ」に行ったので、「きんし丼」の食べ比べをしてみようと思う。 うなぎ店「京極かねよ」へ。10日ほど前に大津で「逢坂山かねよ」に行ったので、「きんし丼」の食べ比べをしてみようと思う。 |

玄関。 玄関。 |

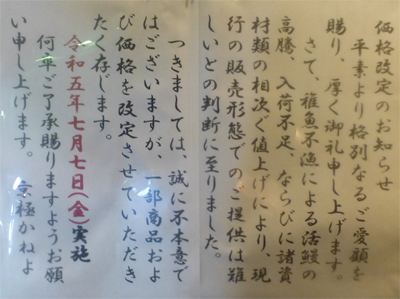

価格改定のお知らせがあった。昨年7月に訪問したことがり、翌日から値上げだったので、よく覚えている。 価格改定のお知らせがあった。昨年7月に訪問したことがり、翌日から値上げだったので、よく覚えている。一瞬、昨年のお知らせがまだ貼ってあるのかと思ったが、よく見ると、本年の7月だ。2年連続の値上げか。 |

店内。 店内。 |

きんし丼・並を注文。 きんし丼・並を注文。卵焼きが丼から飛び出しているのが特徴。 これが「上」になると、うなぎが増えるため、ひとまわり大きな丼に入るため、卵焼きが丼からはみ出ない。 |

ふたをとったところ。 ふたをとったところ。 |

薄焼き卵をめくると下にはうなぎ。 薄焼き卵をめくると下にはうなぎ。昨年は「ちょっといっぷくセット」についた子供用のきんし丼をいただいた。子供用のは、小さなうなぎが2切れで、残念だったのだが、今回はそこそこ入っていた。 |

約10日前、大津の「逢坂山かねよ」できんし重をいただいている。写真は逢坂山のきんし重。 約10日前、大津の「逢坂山かねよ」できんし重をいただいている。写真は逢坂山のきんし重。 |

|

上 肝焼き。初めていただいた。ほかのうなぎ店でもずっと気になっていたが、値段が気になり、なかなか食べられなかった。思い切っていただいたら、やはり旨い。 上 肝焼き。初めていただいた。ほかのうなぎ店でもずっと気になっていたが、値段が気になり、なかなか食べられなかった。思い切っていただいたら、やはり旨い。左 肝吸い。逢坂山では丼に肝吸いがついてきたが、京極では単品で注文。 |

飲物はエビス生ビール。 飲物はエビス生ビール。京極のきんし丼と肝吸いを合わせた値段と似た値段だが、逢坂山の方がうなぎの量が多いうえ、追加のたれがついてきたので、食べ比べは逢坂山の勝ち。京極のほうは、追加のたれがなかったため、ご飯の最後の方は、食べるのに苦労した。 |

京阪・三条駅から帰宅。 京阪・三条駅から帰宅。 |

京都日帰り一覧 全体のトップページ |