|

2024.3 堺 |

| 堺市中心部の東部 |

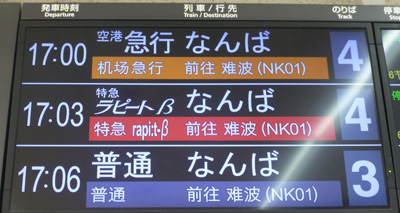

4日前、百舌鳥古墳群を見にきて、堺市博物館に行った。そのさい、堺市の中心部も中世以後にいろいろな経験をした地だと知り、行ってみたくなった。で、今回は堺市の中心部の歴史散歩。 4日前、百舌鳥古墳群を見にきて、堺市博物館に行った。そのさい、堺市の中心部も中世以後にいろいろな経験をした地だと知り、行ってみたくなった。で、今回は堺市の中心部の歴史散歩。スタートは南海高野線・堺東駅。難波から、準急でやってきた。車内放送で面白かったのは、準急のことを"準急行"と言っていたこと。他の私鉄でも聞いたアナウンスだが、たいていは"準急"というので、面白かった。南海では、特急は"特別急行"ってアナウンスしているんだろうな。 |

難波から乗車する際、クレカのタッチ決済でも乗車できることが判明。自分がメインで使う、アメックスも使えるとわかり、タッチ決済で乗車。 難波から乗車する際、クレカのタッチ決済でも乗車できることが判明。自分がメインで使う、アメックスも使えるとわかり、タッチ決済で乗車。これは堺東駅にあったタッチ決済用の自動改札機。ICカードとの違いがわかりにくいのか、撮影していたほんの十数秒の間に、ICカードの人が通ろうとして、通れなかったケースを目撃した。 |

南海では、"普通"と"各停"を区別している。高野線には、南海線との並行区間で"今宮戎"と"萩の茶屋"に停車するが、南海線はホームがない。そのため、南海線は"普通"、高野線は"各停"という種別にしている。 南海では、"普通"と"各停"を区別している。高野線には、南海線との並行区間で"今宮戎"と"萩の茶屋"に停車するが、南海線はホームがない。そのため、南海線は"普通"、高野線は"各停"という種別にしている。 |

改札を出た後、改札のある2階から、最初の訪問地、堺市役所への通路があり、歩いた。 改札を出た後、改札のある2階から、最初の訪問地、堺市役所への通路があり、歩いた。堺市役所の近くから堺東駅のビルを撮影、ビルの大部分は高島屋になっている。 |

堺市役所は2つの棟があるが、右側の棟の最上階21階が展望台になっていて自由に入れる。 堺市役所は2つの棟があるが、右側の棟の最上階21階が展望台になっていて自由に入れる。 |

21階の展望スペース。 21階の展望スペース。下 仁徳天皇陵を見る。近くで見るよりはよくわかるが、それでも、ただの森のような感じで、前方後円墳と確認しづらい。 |

|

|

上 堺市中心部、大阪湾の側を見る。 上 堺市中心部、大阪湾の側を見る。左 反正天皇陵の拝所。 |

反正天皇陵を北側から見たところ。後円部だということがかろうじてわかる。 反正天皇陵を北側から見たところ。後円部だということがかろうじてわかる。 |

方違(ほうちがい)神社へ。手水舎は、自動的に水が流れ落ちるようになっていた。 方違(ほうちがい)神社へ。手水舎は、自動的に水が流れ落ちるようになっていた。 |

本殿。 本殿。この付近は、河内・摂津・和泉の3国の境にあった。付近の丘は"三国ヶ丘"と呼ばれた。駅名などにもなっている。そのため、方位がない地の神社だという。 そのために、旅するときや家を移るときに、ここに参れば災難に遭わないとされた。 |

シマノ自転車博物館。 シマノ自転車博物館。1890年代から、堺は自転車や自転車部品の製造地となった。 |

自転車の歴史の展示などがあったが、建物が大きいわりに展示物が少ない気がした。 自転車の歴史の展示などがあったが、建物が大きいわりに展示物が少ない気がした。 |

| 市中心の北部 |

江戸時代には、堺市街を取り囲む環濠があったが、その東側は埋め立てられ公園になっている。 江戸時代には、堺市街を取り囲む環濠があったが、その東側は埋め立てられ公園になっている。幅の広い道路のような公園だ。道の代わりに少し歩いた。 |

公園の案内板にあった江戸時代の地図。水色の環濠が街を取り囲んでいる。 公園の案内板にあった江戸時代の地図。水色の環濠が街を取り囲んでいる。環濠のうち下と右(北が右の地図なので、東と北)の部分は、戦後、埋め立てられ、公園になっている。 |

妙国寺。 妙国寺。1868年、堺港で、土佐藩士がフランス人を殺傷する事件が発生。土佐藩士は切腹になった。切腹は妙国寺でおこなわた。 その際の、土佐藩士とフランス人の慰霊碑。 |

いったん安土城に移されたが、家に帰りたいというので、戻されたという伝説のある大ソテツ。 いったん安土城に移されたが、家に帰りたいというので、戻されたという伝説のある大ソテツ。 |

本願寺堺別院。 本願寺堺別院。創建は15世紀だが、現存する本堂は1822年のもので、堺の木造建築物で一番大きい。 |

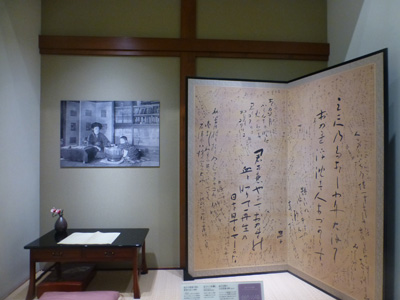

珍しいことだが、ここは本堂内部の撮影がOKだった。 珍しいことだが、ここは本堂内部の撮影がOKだった。下 南蛮屏風があった。最近の作のようだ。 |

|

明治4年の廃藩置県で、和泉・河内・大和を範囲とする堺県が設置され、その県庁が本願寺堺別院だった。その後、明治14年まで堺県が続いた。明治14年に、奈良県が独立するが、しなければ今も、奈良は堺の一部だったかも。 明治4年の廃藩置県で、和泉・河内・大和を範囲とする堺県が設置され、その県庁が本願寺堺別院だった。その後、明治14年まで堺県が続いた。明治14年に、奈良県が独立するが、しなければ今も、奈良は堺の一部だったかも。すぐ北にある覚応寺は閉まっていて入れなかった。 |

山口家住宅。町家歴史館として公開されている施設。 山口家住宅。町家歴史館として公開されている施設。火曜が休みだったので水曜に行ったのだが、閉まっていた。あとでわかったのだが、訪問した2月28日の4日後の3月3日にほかにもある町家歴史館がリニューアルされて公開されるらしく、それまでは休みのようだ。 |

鉄砲鍛冶屋敷。ここも町家歴史館で、4日後からリニューアルオープン。今回は入れず。 鉄砲鍛冶屋敷。ここも町家歴史館で、4日後からリニューアルオープン。今回は入れず。このあと、かつて寺子屋だった清学院にいったが、同じく入れなかった。町家については、訪問しなおすしかない。 |

偶然、堺南蛮どらやき「ザビエル」という店が目にはいり、1つ食べていくことにした。 偶然、堺南蛮どらやき「ザビエル」という店が目にはいり、1つ食べていくことにした。 |

抹茶クリームのものをいただいた。 抹茶クリームのものをいただいた。 |

堺伝匠館。 堺伝匠館。伝統工芸の包丁、鋏を中心にした展示施設。 |

ザビエル公園。 ザビエル公園。かつては豪商の屋敷があったところで、屋敷にザビエルが招かれたこともあり、名づけられた。 |

| 市中心の南部・西部 |

与謝野晶子の生家の跡。 与謝野晶子の生家の跡。生家は、和菓子の老舗「駿河屋」で、ここから道路の向こう側まで建物がかつてあった。 |

さかい利晶の杜。 さかい利晶の杜。千利休と与謝野晶子のミュージアム。 |

利休の茶室の再現。 利休の茶室の再現。 |

晶子の部屋の再現。 晶子の部屋の再現。 |

千利休の屋敷跡。 千利休の屋敷跡。長く民家などになっていたが、平成になって屋敷跡の一部が整備された。 奥にある井戸は、利休の時代の井戸が今もいきているのだという。 |

南宗寺。 南宗寺。千家一門の墓がある。庭園なども見たが、敷地内はすべて撮影不可だった。 |

環濠は南側と西側で残されている。 環濠は南側と西側で残されている。 |

あなご寿司で有名な「深清鮓」。 あなご寿司で有名な「深清鮓」。店内での営業はしておらず、テイクアウトのみだった。 |

あなご握り。 あなご握り。環濠沿いにベンチがあったので、そこでいただいた。 |

環濠沿いには何か所か休憩所が設けられていて、その1つを利用した。 環濠沿いには何か所か休憩所が設けられていて、その1つを利用した。 |

堺旧港。 堺旧港。南蛮貿易に使われた港は、大和川のつけかえで衰退し、かわりに江戸時代につくられた。 しかし戦後の臨海工業地帯の造成でここも衰退し、いこいの場として整備されている。 |

旧堺灯台。 旧堺灯台。1877年に建造された木造の灯台。1968年まで使われた。近年、整備された。 |

南海南海線・堺駅。 南海南海線・堺駅。堺東駅で降りてから、7時間30分。歩いた距離は12㎞ほど。 |

南海線では"普通"という種別になっている。行きと同じく、クレカのタッチ決済で乗車。難波まで行き、帰宅。 南海線では"普通"という種別になっている。行きと同じく、クレカのタッチ決済で乗車。難波まで行き、帰宅。 |

大阪日帰り一覧 全体のトップページ |