|

2025.2 伏 見 |

| 「鳥せい」で昼食 |

「鳥せい」で昼食会をしたあと、伏見の散策をする。 「鳥せい」で昼食会をしたあと、伏見の散策をする。スタートは京阪・伏見桃山駅。 |

伏見桃山駅は伏見観光の拠点になる駅だが、それとともに「京都一周トレイル」の起点でもある。 伏見桃山駅は伏見観光の拠点になる駅だが、それとともに「京都一周トレイル」の起点でもある。 |

自分の場合「京都一周トレイル」はコロナ禍で海外旅行を停止していた2022年に、10回にわけて歩いた。図の赤と黄の区間で、全長は約80㎞。ゴールは上桂駅。 自分の場合「京都一周トレイル」はコロナ禍で海外旅行を停止していた2022年に、10回にわけて歩いた。図の赤と黄の区間で、全長は約80㎞。ゴールは上桂駅。トレイルの沿線には観光地も多くあり、トレイルウォークと並行してトレイル近辺の観光地も「トレイル特別編」として回った。水色の13ヶ所。 |

アーケードのある大手筋商店街を西に向かうが、アーケードに入ってすぐ、伏見銀座跡の碑がある。 アーケードのある大手筋商店街を西に向かうが、アーケードに入ってすぐ、伏見銀座跡の碑がある。銀座は、銀を鋳造し銀貨を作ったところ。東京の銀座が有名だが、大坂、駿府、長崎とともに伏見にもあった。この付近の町名は、銀座町。 下 大手筋商店街。 秀吉が築城した伏見城の大手門から伏見市街地に延びる通りとしてつくられ、筆吉時代から現代まで伏見の中心になる通り。写真ではよくわからないが、西に向かって(写真では奥に向かって)、高度が低くなっていく。 |

|

鶏料理店「鳥せい」到着。 鶏料理店「鳥せい」到着。清酒「神聖」をつくる蔵元・山本本家の直営の飲食店。右手の入口は、「神聖」の直売店。 |

|

上 塩唐おろしぽん酢膳。 上 塩唐おろしぽん酢膳。左上は、かす汁。右上は、自家製豆腐。 左 単品で注文した串。生麩田楽、とりねぎ、アスパラのベーコン巻。 昼食で、運転する人もいたので、アルコールはなし。 |

堀こたつ席の個室。 堀こたつ席の個室。 |

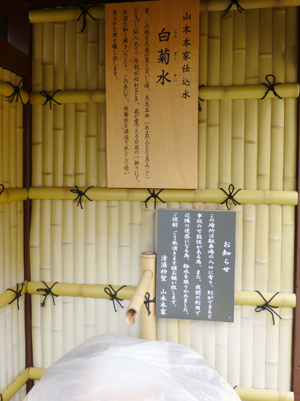

「鳥せい」の建物に隣接して名水「白菊水」の井戸がある。以前、飲んだことがあるが、コロナ禍で停止になり、今も、行列ができて危ないなどの理由で停止中。 「鳥せい」の建物に隣接して名水「白菊水」の井戸がある。以前、飲んだことがあるが、コロナ禍で停止になり、今も、行列ができて危ないなどの理由で停止中。 |

| 中書島へ向かう |

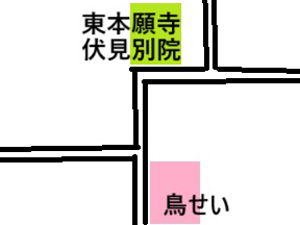

「鳥せい」のすぐそばに「四つ辻の四つ当たり」がある。 「鳥せい」のすぐそばに「四つ辻の四つ当たり」がある。写真の左(西)からの道は「鳥せい」の駐車場に突き当たる。手前(南)からの道は門(東本願寺伏見別院)に突き当たる。同じところで、右(東)からの道も突き当たる。この写真では見えないが、北からの道も突き当たる。 |

「四つ辻の四つ当たり」の略図。 「四つ辻の四つ当たり」の略図。どの方向から攻めてこられても先が見えないようにする仕組み。伏見城の城下町ができたときにつくられた。 |

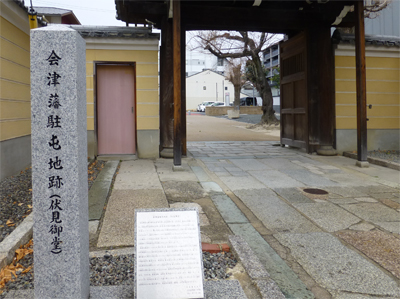

東本願寺伏見別院は、鳥羽伏見の戦いのとき、会津藩の駐屯地だった。 東本願寺伏見別院は、鳥羽伏見の戦いのとき、会津藩の駐屯地だった。 |

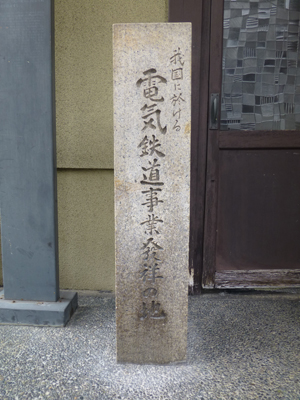

「四つ辻の四つ当たり」を西に向かい、かつて路面電車が通っていた通りまで行く。 「電気鉄道事業発祥の地」の碑がある。 「四つ辻の四つ当たり」を西に向かい、かつて路面電車が通っていた通りまで行く。 「電気鉄道事業発祥の地」の碑がある。日本最初の営業運転の電車は、1895年開業の京都電気鉄道の路面電車で、京都駅近くからこの地までであった。 |

再び「鳥せい」の方へ戻り、居酒屋「黄桜カッパカントリー」へ。この付近は道の両側が酒蔵。 再び「鳥せい」の方へ戻り、居酒屋「黄桜カッパカントリー」へ。この付近は道の両側が酒蔵。 |

「黄桜」は酒蔵でビールも作っていて「麦酒工房」とある。 「黄桜」は酒蔵でビールも作っていて「麦酒工房」とある。 |

龍馬通り商店街。寺田屋に近く、観光化の著しい商店街。 龍馬通り商店街。寺田屋に近く、観光化の著しい商店街。 |

寺田屋。 寺田屋。1866年、龍馬が伏見奉行に捕まりかけたが、2名を銃殺し、負傷しながらも逃亡した。 この付近、伏見港のそばであり、鉄道開通前には旅籠屋が多数あったが、今は寺田屋だけが残る。 |

寺田屋の南側で、かつて伏見港であった付近。 寺田屋の南側で、かつて伏見港であった付近。川は宇治川派流。秀吉の伏見城築城のさいに工事資材の運搬のために、掘られた川で、沿岸が伏見港になった。 この写真ではよくわからないが、中央付近に龍馬とお龍の像がある。 |

伏見港の写真を撮影した橋のたもとには、「伏見口の戦い激戦地跡」の碑がある。 伏見港の写真を撮影した橋のたもとには、「伏見口の戦い激戦地跡」の碑がある。1868年「鳥羽伏見の戦い」の前日に「伏見口の戦い」があり、会津藩、新選組など幕府軍が火を放ったと案内板にあるが、本当なのだろうか。 |

龍馬とお龍の像。 龍馬とお龍の像。 |

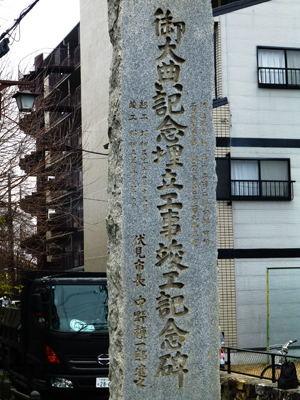

埋立工事の記念碑だが、どこの埋立なのかよくわからない。この付近には、かつては現在より多くの水路があったので、その埋立なのだろう。 埋立工事の記念碑だが、どこの埋立なのかよくわからない。この付近には、かつては現在より多くの水路があったので、その埋立なのだろう。注目すべきは、碑の左下にある建立者。「伏見市長」とある。あまり知られていないが、かつて「伏見市」が存在していたことがわかる。 平成27年のデータで、京都市の人口は147万で、区別にみると伏見区が最大で28万。"京"と別の歴史、文化を持つこともあり、独立した市であっても不思議ではない。 伏見市は1929(昭和4)年に市になり、1931(昭和6)年に京都市に編入と存在期間は短かった。 |

宇治川派流沿いに歩くと酒蔵がある。「月桂冠」の酒蔵だ。 宇治川派流沿いに歩くと酒蔵がある。「月桂冠」の酒蔵だ。 |

長建寺。 長建寺。楼門が中国風。弁財天を本尊として。"弁天さん"と呼ばれる。伏見奉行によって、中書島の開拓のために創建された。 |

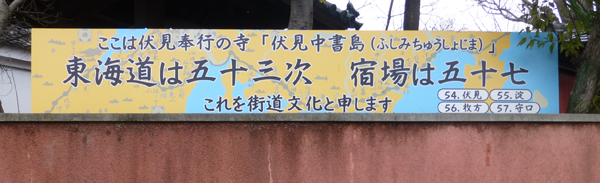

本堂の前に水が湧き出ている。閼伽水(あかすい)と呼ばれる名水。 本堂の前に水が湧き出ている。閼伽水(あかすい)と呼ばれる名水。下 長建寺の壁の外側に、宿場の紹介があり、伏見は54番目の宿場と書いてある。宿は寺田屋付近に多い。 |

|

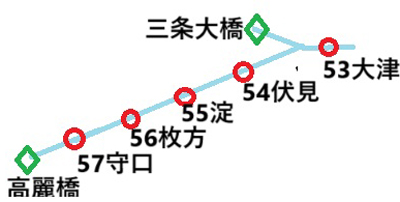

大坂・高麗橋に至る東海道の延長部分。 大坂・高麗橋に至る東海道の延長部分。山科で京へ向かう街道と大坂へ向かう街道が分かれていた。以前、「ブラタモリ」で、西国大名が参勤交代のさい、京に立寄り、朝廷と接することを防ぐため、大坂へ向かう街道は、京から南下じゃなく、山科で街道をわけたと解説していた。 |

京阪・中書島駅。

京阪・中書島駅。駅舎の左側の行き止まり道路の部分が、かつて市電の停留所があった部分。市電廃止でバス化されたあとも、しばらくここがバス停留所だった。現在は、200mほど離れた場所へバス停が移転している。 |

かつて、市電は中書島を出発すると、150mほど専用軌道を走った。写真は専用軌道だったところ。 かつて、市電は中書島を出発すると、150mほど専用軌道を走った。写真は専用軌道だったところ。 |

写真中央が濠川。左で合流する小さな川が旧高瀬川。見えにくいが、右端で濠川から宇治川派流が分流している。 写真中央が濠川。左で合流する小さな川が旧高瀬川。見えにくいが、右端で濠川から宇治川派流が分流している。 |

角倉了以の碑。高瀬川を開削した豪商。 角倉了以の碑。高瀬川を開削した豪商。下 この橋は「角倉橋」。長さは数m。南から撮影。 |

|

北から撮影。橋の所で、川は直角に曲がっている。左の「角倉橋」の左に写っている川が旧高瀬川。 北から撮影。橋の所で、川は直角に曲がっている。左の「角倉橋」の左に写っている川が旧高瀬川。 |

龍馬が寺田屋から逃れて、隠れたとされる材木小屋の跡。大手筋通りを西に行ったところ。 龍馬が寺田屋から逃れて、隠れたとされる材木小屋の跡。大手筋通りを西に行ったところ。 |

| 清酒と桜餅を購入 |

|

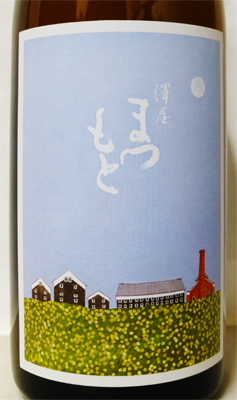

上 新高瀬川を隔てて撮影した松本酒造。 上 新高瀬川を隔てて撮影した松本酒造。左 見学などはやっていないが、酒の購入は事務所でできる。 |

左左 事務所で買えるのは「澤屋まつもと」の特別バージョンだけ。逆にこれは、事務所とオンラインショッピングだけでしか買えない。 左左 事務所で買えるのは「澤屋まつもと」の特別バージョンだけ。逆にこれは、事務所とオンラインショッピングだけでしか買えない。左右 ラベルは酒蔵を描いたもの。 |

大手筋商店街に戻り、京菓子処「鼓月」へ。 大手筋商店街に戻り、京菓子処「鼓月」へ。 |

桜餅の販売が始っていて、購入。この店の桜餅は関東風の"長命寺"。帰宅後いただいた。 桜餅の販売が始っていて、購入。この店の桜餅は関東風の"長命寺"。帰宅後いただいた。桜餅といえば、ほとんど関西風の"道明寺"しか食べないのだが、以前からこの店だけは京菓子店だが、桜餅は"長命寺"だった。 |

桜餅を解体したところ。 桜餅を解体したところ。餅ではなく、薄くした団子のような食感の皮でこしあんを巻いている。皮は、クレープよりはかなり厚い。 今回は何度か行ったところの再訪問がほとんどだったが、面白かった。 |

|

京都日帰り一覧 全体のトップページ |