|

2025.2 文博"ヴェネツィア"・三条通散策 |

| "とり安"で"からあげ丼" |

先日、閉まっていた「とり安」と開催期間を間違って見られなかった京都文化博物館の展示を見、そのあと、ブログのコメント欄で黒田辰秋に関連して話題の出てきた鍵善のカフェと美術館に行くことにした。 先日、閉まっていた「とり安」と開催期間を間違って見られなかった京都文化博物館の展示を見、そのあと、ブログのコメント欄で黒田辰秋に関連して話題の出てきた鍵善のカフェと美術館に行くことにした。スタートは地下鉄・烏丸御池駅。 |

|

上 「とり安」は烏丸御池を少し上ったところ。写真で「とり安」の看板があるところは、鶏肉販売部門。食堂部門は、右の人がいるところ。 上 「とり安」は烏丸御池を少し上ったところ。写真で「とり安」の看板があるところは、鶏肉販売部門。食堂部門は、右の人がいるところ。食べ終わってから撮影したので、並んでいる人がいるが、自分が行ったのは一番乗りで、開店前に少し待った。待っている間にきた客の中には、看板のあるほうに間違えて行った客もいた。 左 「とり安」は、10年以上前に複数回利用しているのだが、行列で少し並んだ。最近では2ヶ月前と4日前に行って、2度とも臨時休業で利用できなかった。それで、今回は満を持して一番乗りを目指して店に行った。 |

カウンターに6席、あと4人席と2人席がある。 カウンターに6席、あと4人席と2人席がある。 |

ここでは「からあげ丼」を注文することが多かったので、今回も「からあげ丼」にした。「とり安定食」はサービスタイム(昼食時)はかなり安そうなので、迷ったけれども、自分にとって元定番の「からあげ丼」にした。 ここでは「からあげ丼」を注文することが多かったので、今回も「からあげ丼」にした。「とり安定食」はサービスタイム(昼食時)はかなり安そうなので、迷ったけれども、自分にとって元定番の「からあげ丼」にした。観光客風と付近で働くサラリーマン風それに近隣の高齢者が昼食を食べに来ている風などが混じっている。 |

からあげ丼。右上はわかめ入りのみそ汁。 からあげ丼。右上はわかめ入りのみそ汁。 |

からあげはかなり大きく、5個入っていた。 からあげはかなり大きく、5個入っていた。 |

| 京都文化博物館「カナレットとヴェネツィアの輝き」 |

烏丸御池を東入ると、高層ビル群(ただし京都では高さ規制で12、3階が最高だが)に囲まれて2階建ての京町家と蔵。 烏丸御池を東入ると、高層ビル群(ただし京都では高さ規制で12、3階が最高だが)に囲まれて2階建ての京町家と蔵。「嶋臺」という蔵元だったが、現在はギャラリーとして使われているようだ。 下 御池通りに面した京町家の部分。 |

|

京都文化博物館の北側に到着。4日前は、ここで「ロバのパン」に遭遇したのだが、そんなラッキーなことが毎回あるはずない。 京都文化博物館の北側に到着。4日前は、ここで「ロバのパン」に遭遇したのだが、そんなラッキーなことが毎回あるはずない。 |

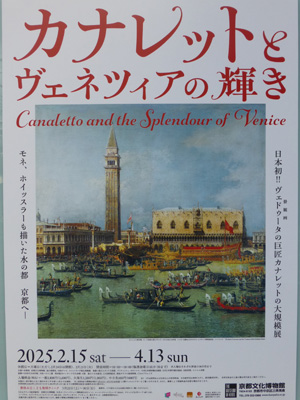

4日前にきたときは、開催前日だった「カナレットとヴェネツィアの輝き」。 4日前にきたときは、開催前日だった「カナレットとヴェネツィアの輝き」。カナレットは人名で、18世紀のヴェネツィア出身の画家。運河を意味するカナルと似ているが関係ないようだ。 カナレット以外の同時代の画家が描いたヴェネツィアの絵画やヴェネツィアングラス、そしてカナレットの海外でヴェネツィア以外を描いたものも少しあった。 |

全体が5つのブロックにわかれ。うち2ブロックが撮影可能だった。2ブロックは点数がやや少なめ。 全体が5つのブロックにわかれ。うち2ブロックが撮影可能だった。2ブロックは点数がやや少なめ。カナレット「カナル・グランデのレガッタ」。レガッタはヴェネツィアで最大のイベント。 |

カナレットがロンドン滞在時に描いたウェストミンスター橋。市長の乗った船が行進しているところ。 カナレットがロンドン滞在時に描いたウェストミンスター橋。市長の乗った船が行進しているところ。下 カナレットの描いたモーロ河畔。 展示の最後には撮影禁止だったが、モネが描いたヴlェネツィアがあった。印象派がヴェネツィアを描くとこんな風なのかと興味深かった。 |

|

常設展示場は閉鎖。プロジェクションマッピングを導入するので、その準備らしい。 常設展示場は閉鎖。プロジェクションマッピングを導入するので、その準備らしい。 |

| 三条通を散策 |

文化博物館の別館になっている、旧日本銀行京都支店。東京駅や大阪の中央公会堂を手がけた辰野金吾設計で、重要文化財。 文化博物館の別館になっている、旧日本銀行京都支店。東京駅や大阪の中央公会堂を手がけた辰野金吾設計で、重要文化財。 |

内部。 内部。本来は本館から別館のホールに入れるのだが、この日は利用されていて、いったん外にに出て、外から入口を入った。ホールには入れなかった。 |

三条通にはレトロ建築物がたくさんある。 三条通にはレトロ建築物がたくさんある。中京郵便局。当初は京都中央郵便局だった。内部は改装され、普通の郵便局だった。 |

1階が宝石店の「寺内宝飾」である京王京都三条ビル。 1階が宝石店の「寺内宝飾」である京王京都三条ビル。辰野金吾設計。 |

寺内は交差点の北西側にあるが、南東側には京都YMCAがある。そこに置かれた碑。日本でバスケットボールは、1915年に京都YMCAで始ったという。 寺内は交差点の北西側にあるが、南東側には京都YMCAがある。そこに置かれた碑。日本でバスケットボールは、1915年に京都YMCAで始ったという。 |

三条SACRAビル。 三条SACRAビル。旧不動貯金銀行京都支店。その後、協和銀行をへて、りそな銀行に至る。 |

家邊徳時計店。 家邊徳時計店。本来は時計、貴金属店だったが、店舗をのぞくとテナントとして貸し出しているようで、衣類や雑貨を売っていた。 |

建築年から1928ビルと呼ばれる。 建築年から1928ビルと呼ばれる。1995年までは、毎日新聞社京都支局。 |

三条通のレトロ建築めぐりはここまで。ここからアーケードの商店街になる。 三条通のレトロ建築めぐりはここまで。ここからアーケードの商店街になる。三条通は、東海道の終点の三条大橋の延長なので、明治・大正時代には京都の中心だったことを実感できた。昭和に入ると、四条通にその地位を奪われ、現在は、圧倒的な差になっている。 |

このあと四条通に出て祇園方面に向かうのだが、人出の多い河原町通、新京極を避けて、寺町通を歩いた。こちらは比較的少ない。 このあと四条通に出て祇園方面に向かうのだが、人出の多い河原町通、新京極を避けて、寺町通を歩いた。こちらは比較的少ない。 |

店頭に大きな数珠をぶら下げた仏具店。 店頭に大きな数珠をぶら下げた仏具店。新京極や河原町では見かけないような京都らしい店を見つけて、寺町を歩いてよかった。 |

| 鍵善良房と美術館 |

四条通を祇園方面ヘ歩き、鍵善良房の喫茶へ。 四条通を祇園方面ヘ歩き、鍵善良房の喫茶へ。有名な店だが、今回初めてやってきた。実は、ここの近くに都路里があり、そちらがお気に入りだったため、鍵善にくることがなかった。 先日、近代美術館で黒田辰秋展をみたとき、鍵善のために制作した菓子容器などを見て、この店に行こうと思ったのだ。 |

店に入り、喫茶室の入口で少し待った。 店に入り、喫茶室の入口で少し待った。「喫茶去」とあるが、茶をお飲みください、という意味らしい。メニューでもコーヒーはなく、この店をカフェとは言い難く、喫茶と書くことにする。 |

店内。 店内。名物はくずきりで、多くの人はくずきりを食べていたが、冬季限定という「きび餅ぜんざい」を注文した。 下左 まずお茶とお干菓子が運ばれてきた。 下右 お干菓子。 |

|

きび餅ぜんざい。 きび餅ぜんざい。きび餅につぶあんがかけてある、水分がほとんどないのが特徴。 下左 きび餅。独特の風味があるのだが、言葉では言いあらわしにくい。 下右 あと口についてきた塩昆布。 |

|

喫茶室から数分離れたところにある「鍵善美術館」。 喫茶室から数分離れたところにある「鍵善美術館」。美術館の向かい(写真では右)にゼンカフェがあった。こちらでは珈琲がメニューにあり、カフェで妥当。 |

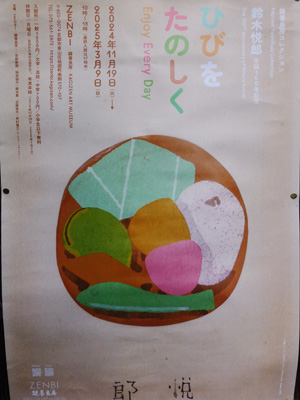

鈴木悦郎の特別展「ひびをたのしく」。鍵善のお干菓子のデザインや包装紙を手がけた。お干菓子をつくる道具や和菓子の包装紙も展示されていた。撮影は禁止。 鈴木悦郎の特別展「ひびをたのしく」。鍵善のお干菓子のデザインや包装紙を手がけた。お干菓子をつくる道具や和菓子の包装紙も展示されていた。撮影は禁止。黒田辰秋のものは、近代美術館に移動中で置かれていない。黒田展にあわせて、こちらは鈴木展をしているのかもしれない。 |

入館券を買うと、お干菓子がついてきた。 入館券を買うと、お干菓子がついてきた。下 展示会のために販売されていたお干菓子。 |

|

京阪・祇園四条駅より帰宅。南座の一部を切り取って、駅への階段になっている。 京阪・祇園四条駅より帰宅。南座の一部を切り取って、駅への階段になっている。 |

|

京都日帰り一覧 全体のトップページ |