|

2025.3 二条城・工繊大・京セラ"モネ" |

| 二条城本丸御殿 |

この日のスタートは、地下鉄・二条城前。すぐに二条城へ。 この日のスタートは、地下鉄・二条城前。すぐに二条城へ。二条城の本丸御殿の修復工事が終わり、2024年9月から18年ぶりに公開が始った。この日は、本丸御殿だけを見るのだが、ネット予約で時間指定をした本丸御殿のチケットのほか、入城料が必要。 |

大政奉還が行われたことで有名な二の丸御殿。今回は時間の関係でパス。 大政奉還が行われたことで有名な二の丸御殿。今回は時間の関係でパス。 |

本丸御殿に向かう途中、梅林を通っていった。 本丸御殿に向かう途中、梅林を通っていった。写真は、しだれ梅で、その向うに天守台が見える。 下 本丸御殿に到着。玄関。 |

|

(二条城のHPより拝借) (二条城のHPより拝借)本丸御殿の内部は撮影不可。それで、写真を拝借したが、本丸御殿でも中心になる御常御殿。 下 (二条城のHPより拝借) 狩野永岳筆の松鶴図とよばれる障壁画。 |

|

(二条城のHPより拝借) (二条城のHPより拝借)四季の間(春の間、夏の間など)。 欄間が珍しいデザイン。照明は洋風のものなのも特徴。 |

庭園側から見た本丸御殿の建物。 庭園側から見た本丸御殿の建物。本丸御殿は家光のとき、慶喜のとき、明治になってからの3度、建てられた。明治のものは、京都御所にあった桂宮邸を移築したもの。修復工事が行われたのも、明治に移築された旧桂宮邸。 |

天守台に上る。天守は17世紀に落雷で焼け、その後、建て直されることはなかった。 天守台に上る。天守は17世紀に落雷で焼け、その後、建て直されることはなかった。下 天守台から見た本丸御殿。遠くに見える山は比叡山。 このあと、地下鉄・二条城駅から移動。 |

|

| 京都工芸繊維大の美術工芸資料館 |

地下鉄・松ヶ崎駅で下車。 地下鉄・松ヶ崎駅で下車。先日、京都工芸繊維大学の美術工芸資料館に立寄ったが、一部が展示替えのため、見学しなかったので、そのリベンジ。 |

北山通を歩いて、工繊大に到着。 北山通を歩いて、工繊大に到着。

|

美術工芸資料館。 美術工芸資料館。館内の撮影は不可。 |

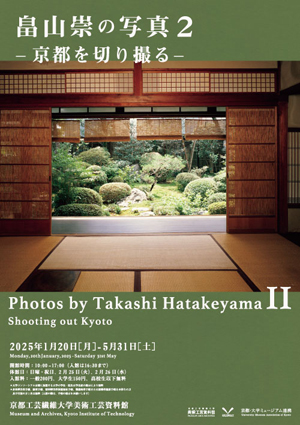

「畠山崇も写真2ー京都を切り撮るー」。 「畠山崇も写真2ー京都を切り撮るー」。京都のさまざまな表情を撮影している。観光用でも報道用でもなく、何かを感じ取ってくれというような写真。 |

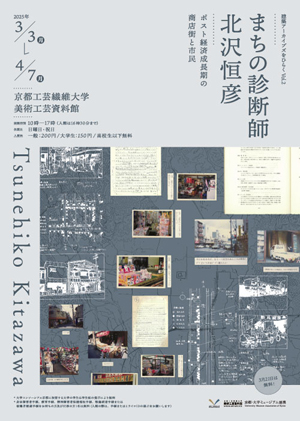

「建築アーカイブスをひらく Vo;i.2 まちの診断師 北沢恒彦―ポスト経済成長期の商店街と市民」。 「建築アーカイブスをひらく Vo;i.2 まちの診断師 北沢恒彦―ポスト経済成長期の商店街と市民」。出町商店街や新京極など京都各地の商店街を分析した記録。 常設展示として、海外のポスターや彫刻、日本の工芸品などが展示されていた。 京都工芸繊維大学は理工系の大学だが、デザイン科学域があり、デザインと建築が含まれていて、工芸系との接点がある。また、前身の学校をみると、工芸学校があり。現在よりも工芸に重きがおかれていたようだ。 |

| 一乗寺ラーメン街道[とうひち」 |

高野川を渡り、松ヶ崎エリアから一乗寺エリアへ。山は比叡山。 高野川を渡り、松ヶ崎エリアから一乗寺エリアへ。山は比叡山。 |

叡電の修学院駅をすぎたところに、一乗寺ラーメン街道のラーメン店「とうひち」があり入店。 叡電の修学院駅をすぎたところに、一乗寺ラーメン街道のラーメン店「とうひち」があり入店。 |

店内。 店内。 |

煮干らぁ麺。 煮干らぁ麺。とてもあっさりしている。焼豚と鶏チャーシューが1枚ずつ入っている。 |

店のすぐ近くの「修学院道」バス停から市バス5系統で岡崎に向かう。 店のすぐ近くの「修学院道」バス停から市バス5系統で岡崎に向かう。 |

| 京セラ美術館「モネ 睡蓮のとき」 |

「岡崎公園動物園前」で下車。写真で、この右側に京セラ美術館がある。 「岡崎公園動物園前」で下車。写真で、この右側に京セラ美術館がある。 |

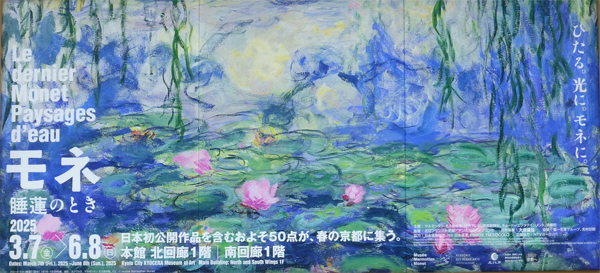

京セラ美術館到着。 京セラ美術館到着。下 「モネ 睡蓮のとき」を見学。事前にネットで前売券を買ってあり、会場へ直行。 |

|

|

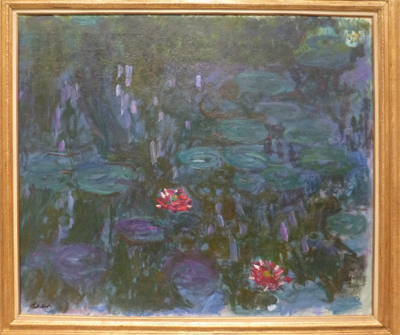

上 撮影は1室の8作品だけ可能だった。 上 撮影は1室の8作品だけ可能だった。左 作品の大部分は、パリのマルモッタン・モネ美術館のもので、撮影可能なものも、7つがこの美術館のものだった。 どういうわけだか、撮影可能なものは、暗い感じの作品が多かった。 |

睡蓮とともに柳が描かれているものが何点かあり、暗い感じだった。 睡蓮とともに柳が描かれているものが何点かあり、暗い感じだった。 |

比較的明るくて、よく見かける構図のものもある。 比較的明るくて、よく見かける構図のものもある。展示作品の半分強は睡蓮で、あまり見たことがない構図のが多くあって、楽しめた。 |

これも睡蓮とともに柳が描かれていて、暗く陰鬱な感じ。 これも睡蓮とともに柳が描かれていて、暗く陰鬱な感じ。撮影不可のものだったが、アイリスだとか睡蓮以外の植物を描いたものも何点かあった。 西洋美術館所蔵作品も3点あったのだが、西洋美術館で開催のさいには、自館所蔵作品を10点ほど出してその多くは見られないのが残念だった。 |

| 平安殿 |

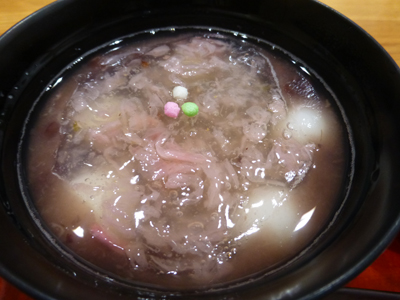

帰宅途中、平安殿で喫茶室に入っていく。店頭のメニューを見ると"くずざんざい"が人気なようだので、これにしよう。 帰宅途中、平安殿で喫茶室に入っていく。店頭のメニューを見ると"くずざんざい"が人気なようだので、これにしよう。 |

店内。 店内。この時期限定の"夜桜くずぜんざい"を注文。 |

10分ほどで運ばれてきた。 10分ほどで運ばれてきた。 |

くずの中につぶあんと桜の花びらが入っている。 くずの中につぶあんと桜の花びらが入っている。 |

くずぜんざいはこんな感じ。 くずぜんざいはこんな感じ。 |

和菓子を買って帰る。 和菓子を買って帰る。京阪・三条駅まで歩き、帰宅。 |

自宅にて、桜餅と桜大福をいただく。 自宅にて、桜餅と桜大福をいただく。桜餅は、桜の葉2枚で包んでいる。塩辛い味がする。桜大福は粒あんの大福。 |

|

京都日帰り一覧 全体のトップページ |