|

2025.3 奈良 お水取り |

| 昼食と土産 |

東大寺・二月堂のお水取りを見学。夜の行事なので、ゆっくりして、12時ごろに近鉄・奈良駅からスタート。 東大寺・二月堂のお水取りを見学。夜の行事なので、ゆっくりして、12時ごろに近鉄・奈良駅からスタート。東向(ひがしむき)商店街を南下。奈良で最もにぎやかな商店街。 |

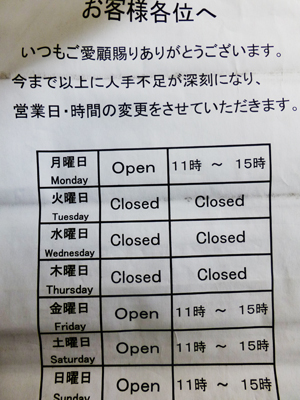

昼食は、麺闘庵で「巾着きつね」にするつもりだった。ネット情報で、火曜定休だったので、この日は木曜で安心していた。 昼食は、麺闘庵で「巾着きつね」にするつもりだった。ネット情報で、火曜定休だったので、この日は木曜で安心していた。前回訪問時と同じく、1時間ほど待つ覚悟だった。この日はゆったりした計画なので、大丈夫だ。 ところが閉店していた。 |

げげっつ! 火水木が休業になり、営業日も昼だけの営業になっている。コロナ禍のころ、このような営業形態だったことがあったので、驚きはしない。閉業ではなかったので、今度、奈良に来るときの参考にしよう。 げげっつ! 火水木が休業になり、営業日も昼だけの営業になっている。コロナ禍のころ、このような営業形態だったことがあったので、驚きはしない。閉業ではなかったので、今度、奈良に来るときの参考にしよう。 |

急きょ、ネット検索し、昼食場所を探した。なるべく近くでということで選んだのは「麺屋K」。 急きょ、ネット検索し、昼食場所を探した。なるべく近くでということで選んだのは「麺屋K」。東向商店街の続きのような餅飯殿(もちいどの)センター街を南下。東向商店街よりずっと客が少ない。 |

「麺屋K」は、奈良市中心部では人気のあるラーメン店のようだ。30分ほど並んだ。 「麺屋K」は、奈良市中心部では人気のあるラーメン店のようだ。30分ほど並んだ。 |

店内。カウンター席が7人と4人テーブルが1つの店。 店内。カウンター席が7人と4人テーブルが1つの店。 |

魚×鶏ラーメン。名前から想像していたよりはこってりしていたが、とんこつに多いこてこてではない。大きな焼豚が入ってnいしおおているのもいい。 魚×鶏ラーメン。名前から想像していたよりはこってりしていたが、とんこつに多いこてこてではない。大きな焼豚が入ってnいしおおているのもいい。 |

麺闘庵のそばにある、よもぎ餅で有名な「中谷堂」。長い行列ができていることが多いが、ならばずに買えたので、1つ買ってみた。 麺闘庵のそばにある、よもぎ餅で有名な「中谷堂」。長い行列ができていることが多いが、ならばずに買えたので、1つ買ってみた。下左 わらび餅、製造中。 下右 できたてでとても柔らかかった。 |

|

中谷堂の斜め向かい、東向商店街の南入口で存在感があったのが、南都銀行本店だった。 中谷堂の斜め向かい、東向商店街の南入口で存在感があったのが、南都銀行本店だった。 |

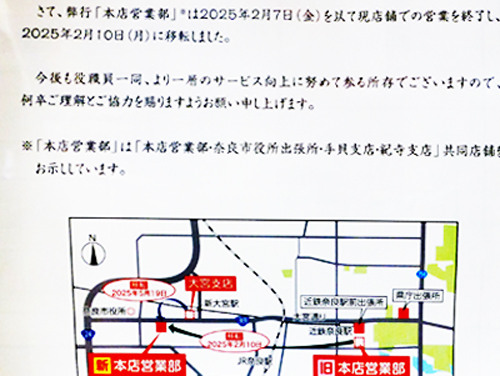

2025年2月にこの本店は営業を終え、新大宮駅近くに新本店ができたようだ。 2025年2月にこの本店は営業を終え、新大宮駅近くに新本店ができたようだ。 |

漬物店「山崎屋本店」。 漬物店「山崎屋本店」。 |

刻んだ奈良漬を買った。 刻んだ奈良漬を買った。 |

「たなか」で柿の葉寿司を購入。 「たなか」で柿の葉寿司を購入。 |

翌日、いただいた。 翌日、いただいた。 |

柿の葉をはずしたところ。 柿の葉をはずしたところ。 |

| 奈良国立博物館と東大寺ミュージアム |

奈良公園内を歩いて奈良博に向かう。 奈良公園内を歩いて奈良博に向かう。鹿に注意する看板があちこちにある。何もしなくて襲う鹿はほとんどいないだろうし、鹿せんべいを鹿にあげるふりをして、あげない客が襲われている話は聞いた。客のほうがひどいことをして、襲われる場合が多いのではないだろうか。 |

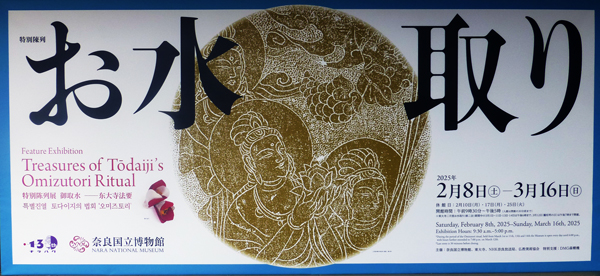

奈良博に到着。 奈良博に到着。下 「お水取り」関連の特別陳列をしているので、見学する。 |

|

14時30分、入場。撮影は禁止。 14時30分、入場。撮影は禁止。「お水取り」は、「修二会(しゅにえ)」が正式名で、二月堂で本尊に対して、2週間を祈る法要。 752年に始まり、一年も絶えることなく続いた。戦国時代や太平洋戦争、コロナ禍でも続いたのがすごい。2025年は、1274回目だという。 |

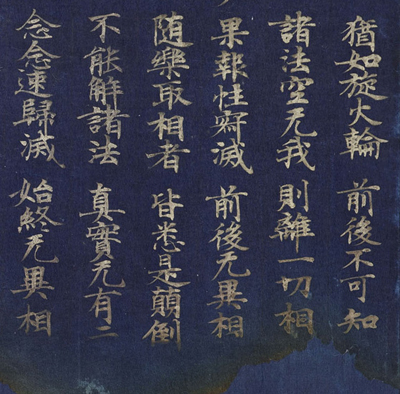

(奈良博のHPより拝借) (奈良博のHPより拝借)華厳経(二月堂焼経)。奈良時代のもので、紺紙に銀字で書いた、唯一現存するもの。焼けた部分があり、焼経(やけぎょう)と呼ばれる。 1667年、二月堂がお水取りの時に焼け、焼け跡から発見された。お水取りで、二月堂において読経されたもの。 |

(奈良博のHPより拝借) (奈良博のHPより拝借)二月堂の本尊である十一面観音の光背の頭部。1667年の二月堂の火災で、本尊の光背は断片が残るだけになった。身部の光背は、なら仏像館で展示されていた。 |

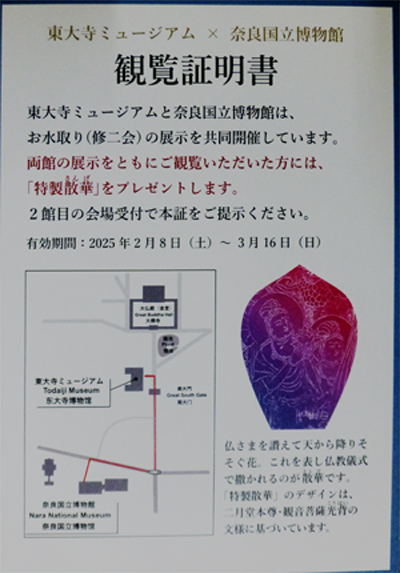

観覧証明書。 観覧証明書。これを東大寺ミュージアムで見せると、紙製の散華(さんげ)がもらえる。 散華は、仏さまを讃えて天から降りそそぐ花。と書かれている。 |

旧館である「なら仏像館」に移動。地下道を通ったので、撮影したのは退館時。 旧館である「なら仏像館」に移動。地下道を通ったので、撮影したのは退館時。下 吉野の金峯山寺の「金剛力士立像」。 なら仏像館は、一部の館所蔵品などが撮影可能。金峯山寺の仁王門は修復工事中で、この力士像も長く、この館に置かれていて、撮影可。 |

|

東京・調布市の深大(じんだい)寺の元三大師坐像の公開が行われていて、専用のポスターまであった。 東京・調布市の深大(じんだい)寺の元三大師坐像の公開が行われていて、専用のポスターまであった。50年に一度しか公開されないという秘仏で、見ることができてよかった。江戸時代以降初めての修復が、奈良博にある文化財保存修理所で、3年かかりで行われ、それが完成しての公開だという。 |

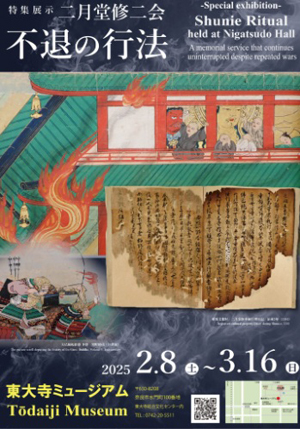

いよいよ東大寺にやってきた。15時30分になっていたので、東大寺ミュージアムだけ見学のあと、大仏殿はパスして二月堂に向かうことにした。 いよいよ東大寺にやってきた。15時30分になっていたので、東大寺ミュージアムだけ見学のあと、大仏殿はパスして二月堂に向かうことにした。 |

2回目の東大寺ミュージアム。 2回目の東大寺ミュージアム。 |

観覧証明書を見せると、紙の散華がもらえた。本のしおりにするのだろうか。 観覧証明書を見せると、紙の散華がもらえた。本のしおりにするのだろうか。 |

こちらでも特別展示が行われていた。常設展も含めて撮影禁止。 こちらでも特別展示が行われていた。常設展も含めて撮影禁止。 |

| お水取り |

大仏殿を見ながら、二月堂への短絡コースを歩く。 大仏殿を見ながら、二月堂への短絡コースを歩く。 |

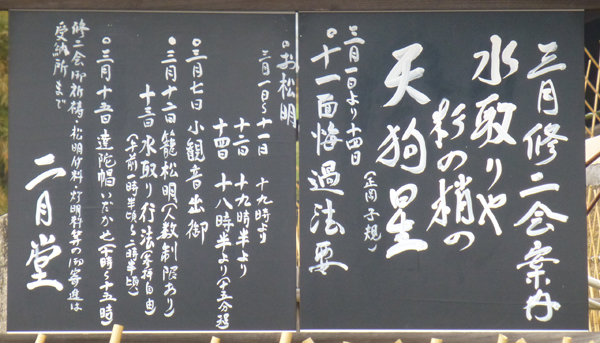

16時20分、二月堂の下に到着。まず二月堂に上って参拝しようと思っていたが、すでに列ができていて、すぐ最後尾に並んだ。 16時20分、二月堂の下に到着。まず二月堂に上って参拝しようと思っていたが、すでに列ができていて、すぐ最後尾に並んだ。「お水取り」は3月1日から14日までだが、12日には、井戸から水をくみ上げる儀式(見学はできない)など中心的な日であり、お松明も大きいものが使われる。 また14日は最終日で、お松明10本が一斉に舞台に上るということで、12日か14日に見学予定だった。 でも、行った方の旅行記を見ていると、12日と14日は、大混雑で十分に見学できないと感じた。それで、急きょ、13日に見学とした。 |

|

上 修二会の行事案内。 上 修二会の行事案内。左 17時になると、列が移動し、竹柵の中へ移動。この日は17時ごろまでに並べば、竹柵の中に入れたようだ。 17時以降に来ると、竹柵の外の少し離れた場所からの見学だ。また、自分は2段目で見られたが、自分より遅い人は、もっと下の段になった。 |

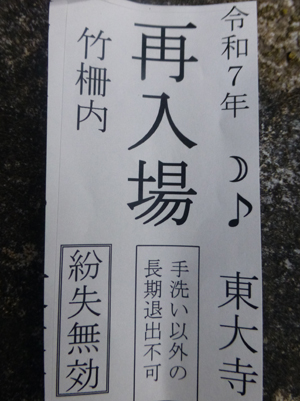

柵内に所定の人数が入ると、入口が閉鎖された。そして、諸注意と簡単に歴史などの説明があった。 柵内に所定の人数が入ると、入口が閉鎖された。そして、諸注意と簡単に歴史などの説明があった。諸注意の中で、一番強調されたのは、トイレに行く場合の注意で、写真の「再入場」の紙を受取り、戻ればそれを渡すということだった。 売店へ行ったり、参拝するのは、ごく短時間ならOKということで、17時50分ごろ、トイレと参拝のために、紙を受取り、柵外に出た。 |

舞台に上り参拝。堂の内側は封鎖されていて、内部はわからないが参拝した。 舞台に上り参拝。堂の内側は封鎖されていて、内部はわからないが参拝した。 |

同じく舞台上。 同じく舞台上。 |

舞台上から下を見る。木の周辺は竹柵の内側。左真中付近に大勢の人が写っているのは、竹柵内に入れなかった人たち。 舞台上から下を見る。木の周辺は竹柵の内側。左真中付近に大勢の人が写っているのは、竹柵内に入れなかった人たち。 |

階段を下る。1時間後、ここをお松明が駆け上ってくる。 階段を下る。1時間後、ここをお松明が駆け上ってくる。 |

階段を下りたところに、あとで火がつけられる、お松明が壁にくくってあった。 階段を下りたところに、あとで火がつけられる、お松明が壁にくくってあった。 |

竹柵外からみた二月堂。 竹柵外からみた二月堂。 |

竹柵外からは、木が邪魔になる場所もあった。このあとトイレにいって、中に戻った。 竹柵外からは、木が邪魔になる場所もあった。このあとトイレにいって、中に戻った。待つ間、舞台を見ていたら。予め階段や舞台に水をまいて、防火対策をしていた。舞台下には防火服を着た職員も配置されていた。 |

19時になると、灯りが全部消され、階段をお松明が上がるのが見えた。 19時になると、灯りが全部消され、階段をお松明が上がるのが見えた。 |

お松明が舞台に上り、舞台の向かって左端の角から突き出された。 お松明が舞台に上り、舞台の向かって左端の角から突き出された。 |

続いて、お松明を持った僧が舞台上を向って右端に向かって走った。 続いて、お松明を持った僧が舞台上を向って右端に向かって走った。 |

舞台の向かって右端の角からお松明が突き出された。 舞台の向かって右端の角からお松明が突き出された。 |

同じことが10回、繰り返される。左端角で突き出される。 同じことが10回、繰り返される。左端角で突き出される。 |

舞台上を右へ。 舞台上を右へ。 |

右端角で突き出される。 右端角で突き出される。 |

このあとは、驚いたシーン集。 このあとは、驚いたシーン集。階段を上るお松明の火の勢いがものすごく、天井に炎が達していることがあった。このときは、観客は舞台から突き出されたお松明よりも階段を注目した。 |

火の粉が、風にのって、ものすごい勢いで自分の上のほうまで飛んできて怖かったこともあった。でも、途中で消えて、熱くはなかった。 火の粉が、風にのって、ものすごい勢いで自分の上のほうまで飛んできて怖かったこともあった。でも、途中で消えて、熱くはなかった。 |

舞台右端で突き出されたお松明が、折れたのか、途中が焼けたのか、先端の火の玉の部分が落下したこともあった。下は芝生で、人がいないところだが、近くにいたら怖かっただろう。 舞台右端で突き出されたお松明が、折れたのか、途中が焼けたのか、先端の火の玉の部分が落下したこともあった。下は芝生で、人がいないところだが、近くにいたら怖かっただろう。 |

最後の10本目のお松明。 最後の10本目のお松明。竹柵外の客が退場してから、竹柵内の客が退場だが、下の段から退場。2段目だった自分はかなり待ったが、これば仕方ない。 最後のお松明は19時20分ごろ、退場は30分ごろ。近鉄奈良駅までの道も混雑していて、駅には20時5分ごろ到着。近鉄奈良駅より帰宅。 |

|

奈良日帰り一覧 全体のトップページ |