1914年、オーストリア皇太子フランツ・フェルディナントがサラエボで、セルビア人のプリンツィプによって銃撃、暗殺された。これがサラエボ事件である。

1914年、オーストリア皇太子フランツ・フェルディナントがサラエボで、セルビア人のプリンツィプによって銃撃、暗殺された。これがサラエボ事件である。この事件を契機に第一次世界大戦が勃発。以前はサラエボではプリンツィプに好意的で、現場となった橋は、もともと「ラテン橋」だったのがユーゴスラビア時代から「プリンツィプ橋」とよばれていた。

ごく普通の橋である。事件は対岸側のたもとで発生した。以前にはプリンツィプの足跡も彫られていたのだが、サラエボ包囲中の1992年に撤去されていた。

ごく普通の橋である。事件は対岸側のたもとで発生した。以前にはプリンツィプの足跡も彫られていたのだが、サラエボ包囲中の1992年に撤去されていた。 橋の名も1994年に「ラテン橋」に改称された。

橋の名も1994年に「ラテン橋」に改称された。ボスニア・ヘルツェゴビナは、「スルプスカ共和国」(セルビア人共和国)と「ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦」(ムスリム人とクロチア人の連邦)の二国からなる連邦国家である。2014年はサラエボ事件100周年だが、記念式典は、スルプスカ共和国とボスニア・ヘルツェゴビナ連邦で別個に開催された。式典にあわせ、スルプスカ共和国側では、プリンツィプの銅像も建造されたという。

スルプスカ共和国で、サラエボ南部のセルビア人エリアを除くと、セルビアに最も近い街はパレでセルビアの東10kmほどのところにある。

スルプスカ共和国で、サラエボ南部のセルビア人エリアを除くと、セルビアに最も近い街はパレでセルビアの東10kmほどのところにある。旅行当時はベオグラードに向うバスはパレから出ていた。だからいったんパレに行かねばならないのだが、当時はサラエボとパレを結ぶバスもなかった。それでタクシーで向かうのだが、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とスルプスカ共和国の境界でタクシーを乗り換える必要があった。(自分の旅行後まもなく、サラエボからベオグラード行きバスが運行するようになり、こんな面倒な乗換は不要になった。)

画像は乗り換え地点に着いたタクシー内から撮影。ドライバーによると、デイトンカフェというらしい。(1995年に合意されたボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の停戦協定であるデイトン協定にちなむ。)

すぐそばの路上にはパレに向うタクシーが何台も止まっていたのですぐに乗り換えた。

すぐそばの路上にはパレに向うタクシーが何台も止まっていたのですぐに乗り換えた。面倒な乗換だが、境界線での検問がないのが、むしろ驚きであった。

スムースにタクシーを乗り継げたので、パレへは1時間もかからずに到着できた。逆にパレで1時間以上、乗り継ぎ時間ができた。パレはただの住宅街って感じの街だった。付近を歩いたのだが、10分くらいで町はずれになり、バスターミナルで座って待った。

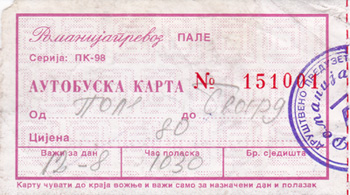

スムースにタクシーを乗り継げたので、パレへは1時間もかからずに到着できた。逆にパレで1時間以上、乗り継ぎ時間ができた。パレはただの住宅街って感じの街だった。付近を歩いたのだが、10分くらいで町はずれになり、バスターミナルで座って待った。パレ発10時30分のバスに乗車。悪路や一車線しかない箇所があちこちにあり時間がかかった。

事実上、別の国に入ったことを感じることが2つ。

事実上、別の国に入ったことを感じることが2つ。1つ目。文字が普通のアルファベットから、キリル文字に変わったこと。バスの切符もキリル文字だ。

2つ目。通貨がドイツマルクからユーゴスラビア・ディナールに変わったこと。タクシーはドイツマルクで払えたし、パレではユーゴスラビア・ディナールへの両替も簡単にできた。(ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側ではドイツマルクが使われていたので、この旅行ではドイツ・マルクを持参して、ほかの国でもドイツマルクをその国の通貨に両替して旅した。)

途中の休憩地点にて。周りには何もないようなドライブインで40分ほどの休憩。

途中の休憩地点にて。周りには何もないようなドライブインで40分ほどの休憩。このあと、ボスニア・ヘルツェゴビナとユーゴスラビア(旅行当時は、セルビアとモンテネグロの「新ユーゴスラビア」であった)の国境では、パスポートが回収されて、しばらくバスの中で待機させられた。ボスニア・ヘルツェゴビナ側はセルビア人のスルプスカ共和国だったので、国境管理をしっかりやっているのに逆に驚いた。

7時間かけて、17時半にようやくベオグラードのバスターミナルに到着。丸1日かけての移動だった。当時は夜行バスがなく、1日を無駄にすごした気持ちが強かったが、今(16年後の2014年)となってはいい思い出である。

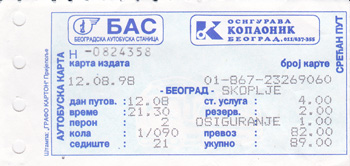

7時間かけて、17時半にようやくベオグラードのバスターミナルに到着。丸1日かけての移動だった。当時は夜行バスがなく、1日を無駄にすごした気持ちが強かったが、今(16年後の2014年)となってはいい思い出である。 バスターミナルでは、この日、乗車するマケドニアのスコピエ行きの夜行バスの切符を購入。

バスターミナルでは、この日、乗車するマケドニアのスコピエ行きの夜行バスの切符を購入。このあと、鉄道駅に行き、3日後に乗車するハンガリーのブダペスト行きの切符を購入。夕暮れの街をぶらぶらしたあと、夜行バスに乗車。

7へ 旧ユーゴスラビアのトップ ユーラシア紀行のトップ 9へ