今回は飛行機を利用しない旅で、新大阪駅から「みずほ」で出発。 今回は飛行機を利用しない旅で、新大阪駅から「みずほ」で出発。隣で停車中の「のぞみ」とは同じN700系だが、色が違う。「みずほ」「さくら」で使われるN700系は薄く水色ががったクリーム色。また8両編成である点も違う。 |

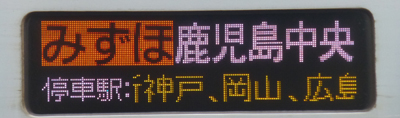

8時55分発の「みずほ605」鹿児島中央行きに乗車。 8時55分発の「みずほ605」鹿児島中央行きに乗車。新神戸、岡山、広島、新山口、小倉、博多、熊本のみ停車で「のぞみ」に相当する列車だが、本数は少なく、つぎは16時台までない。その間は、「ひかり」に相当する「さくら」が毎時1本ある。 |

ドア横の行先表示。 ドア横の行先表示。 |

JR西日本と九州で運行される車両であることを強調している。ただし新大阪駅の新幹線ホームはJR東海の管轄。 JR西日本と九州で運行される車両であることを強調している。ただし新大阪駅の新幹線ホームはJR東海の管轄。 |

普通車指定席に乗車。普通車でも指定席は、2人、2人の座席であるのが特徴。自由席は3人、2人で、座席幅は指定席の場合、グリーン車ほどはないが、3人、2人の自由席よりは広い。山陽新幹線で普通車指定席を選ぶ場合は、「みずほ」「さくら」にした方が良いと思う。 普通車指定席に乗車。普通車でも指定席は、2人、2人の座席であるのが特徴。自由席は3人、2人で、座席幅は指定席の場合、グリーン車ほどはないが、3人、2人の自由席よりは広い。山陽新幹線で普通車指定席を選ぶ場合は、「みずほ」「さくら」にした方が良いと思う。 |

着席した座席。 着席した座席。 |

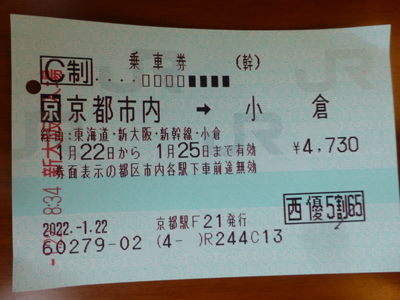

乗車券は、JR西日本株優を使い、京都駅で購入した。株優利用だと半額になる。 乗車券は、JR西日本株優を使い、京都駅で購入した。株優利用だと半額になる。注意点は、京都・新大阪間は、在来線利用となること。京都・新大阪の新幹線はJR東海であるため。また、着駅は、北九州市内でなはく、小倉となっている。小倉以外の北九州市内の駅はJR九州であるため。 |

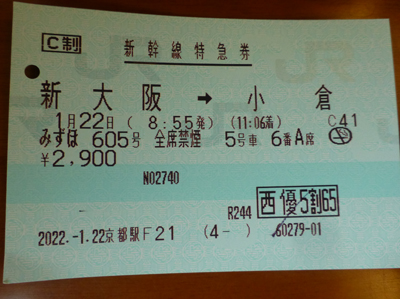

同時に購入する特急券も半額。 同時に購入する特急券も半額。グリーン券も同時購入なら半額になるが、「みずほ」の普通車も指定席ならそこそこいいので、普通車指定席にした。 株優をチケット店で売る利益よりも、自分で使って割引かれる額を考えると、新大阪から岡山を越えたあたりから、自分で使うほうがお得だ。 |

小倉に到着。小倉駅は約40年ぶり。小倉駅の新幹線ホームはJR西日本の管轄で、改札を出ると、新幹線の駅とJR九州の在来線の駅が別個にあるような改札の配置になっている。 小倉に到着。小倉駅は約40年ぶり。小倉駅の新幹線ホームはJR西日本の管轄で、改札を出ると、新幹線の駅とJR九州の在来線の駅が別個にあるような改札の配置になっている。 |

これから下関に向かうのだが、乗継の間に、2泊する「ダイワロイネットホテル」に荷物を預けに行った。駅から300mほどの距離で、大部分の区間は歩道橋の上を歩いて行けた。 これから下関に向かうのだが、乗継の間に、2泊する「ダイワロイネットホテル」に荷物を預けに行った。駅から300mほどの距離で、大部分の区間は歩道橋の上を歩いて行けた。 |

荷物を預けると、すぐに小倉駅に引き返す。 荷物を預けると、すぐに小倉駅に引き返す。 |

小倉に着いて、宿に荷物を預けに行っても、25分後の下関行きに乗れるとは順調だ。 小倉に着いて、宿に荷物を預けに行っても、25分後の下関行きに乗れるとは順調だ。 |

もはやJR東や西では淘汰された国鉄時代の交直流電車で下関に向かう。 もはやJR東や西では淘汰された国鉄時代の交直流電車で下関に向かう。下左 今や少なくなった方向幕。この電車は小倉・下関間を往復しているようだ。 下右 シートは、元はセミクロスだったがロングに改装されている。 |

|

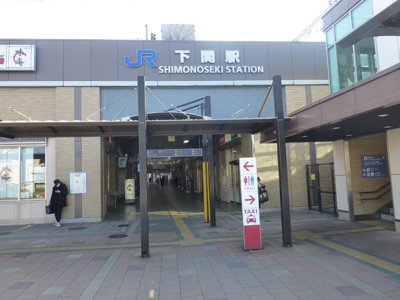

15分で関門トンネルを通過して下関に到着。JR西の管轄駅なので駅名標は、JR西の駅名標スタイルだが、JR九州の駅番号が書かれているのが面白い。 15分で関門トンネルを通過して下関に到着。JR西の管轄駅なので駅名標は、JR西の駅名標スタイルだが、JR九州の駅番号が書かれているのが面白い。下関は古来、赤間関とよばれ、1889年に市になったさいは赤間関市だったが、1902年に下関市になった。 駅の開業は1901年で赤間関の別称、馬関をとって馬関駅だったが、1902年に市名が下関市改称されたので下関駅になった。 |

下関駅は九州方面との往来のみICカードが使える。だから、小倉から下関はスマートICOCAで乗車した。 下関駅は九州方面との往来のみICカードが使える。だから、小倉から下関はスマートICOCAで乗車した。だが、JR西日本の駅へはICカードが使えない。JR西もICカードの利用可能エリアが拡大してきているが、山口県はまだ使えない。そのためか、改札内にJR九州のチャージ機が設置されていた。 |

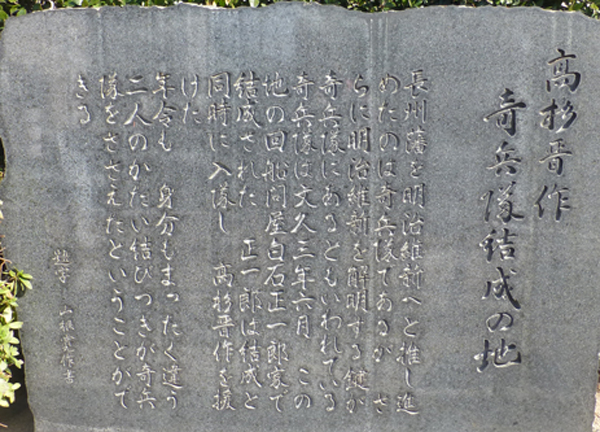

下関駅西口。こちらは裏口で、表は東口のようだ。 下関駅西口。こちらは裏口で、表は東口のようだ。下 昼食のフクを予約している店に行く途中、高杉晋作が奇兵隊を結成した地の記念碑があった。日本の近代的軍隊のはじまりのような奇兵隊はここでできたんだと思いながら店に向かった。 |

|

駅から10分ほどで、前日に予約しておいたフク料理店「しのだ」に到着。 駅から10分ほどで、前日に予約しておいたフク料理店「しのだ」に到着。 |

テーブル席に案内された。座敷よりもこのほうがいい。 テーブル席に案内された。座敷よりもこのほうがいい。山口県にはコロナ禍で重点措置が適用されているので、客が少なく、いったときも客は自分1人だった。重点措置とはいえ、20時までは酒類がOKのようで、よかった。 |

|

上 ふくスタンダードコース。昼だけのコースで7800円+税。 上 ふくスタンダードコース。昼だけのコースで7800円+税。前菜と飲物の清酒「東洋美人」。 左 「東洋美人」の醸造元は、萩市の澄川酒造場。 下 ふくさし。思っていたよりもたくさんあり満足。 |

|

ぽん酢と薬味。もみじおろしは、唐辛子だけをおろしたのに近いような辛さ。 ぽん酢と薬味。もみじおろしは、唐辛子だけをおろしたのに近いような辛さ。 |

細い寸ネギをふくで包んでいただく。 細い寸ネギをふくで包んでいただく。 |

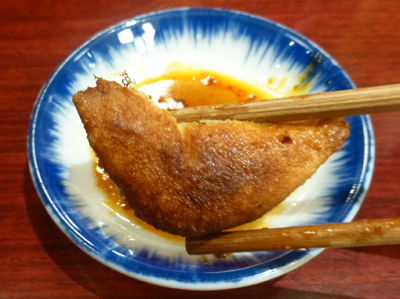

ふく唐揚げ。 ふく唐揚げ。 |

白子酒。 白子酒。甘酒のように見えるが、ふくの白子を入れているので白くなっている。ひれ酒を飲もうとメニューを見たら、聞いたことがない白子酒があったので、一度飲んでみることにした、ひれ酒よりずっと値段が高いわりに、ひれ酒のほうが美味しいと思った。でも、一度試せてよかった。 |

ふくちり。これは煮る前の状態。 ふくちり。これは煮る前の状態。 |

数分で煮立ち、ふくの身をいただく。 数分で煮立ち、ふくの身をいただく。 |

ふく雑炊。煮はじめ。 ふく雑炊。煮はじめ。 |

できあがったふく雑炊。 できあがったふく雑炊。 |

デザートとお茶。 デザートとお茶。すっかり満腹になって満足。ごちそうさま。 |

フクをいただいたあと、下関駅に戻る。唐戸に向かうのだが、とても多くの系統があり、ややこしい。 フクをいただいたあと、下関駅に戻る。唐戸に向かうのだが、とても多くの系統があり、ややこしい。”何番から何番のホームから出発するバスは全部、唐戸を通ります”という表示があったので、系統を調べるのをやめて、そのホームで待った。すぐにバスが来て、乗車。 |

唐戸で下車。バス停がほかよりも立派なつくりだと思っていたら、下関市市役所の最寄バス停だった。 唐戸で下車。バス停がほかよりも立派なつくりだと思っていたら、下関市市役所の最寄バス停だった。 |

旧イギリス領事館。 旧イギリス領事館。下関の旧イギリス領事館は、1901年に設置され、この建物が作られたのは1906年。そして1941年まで使われたという。昭和の初期まで、下関は海外貿易の拠点だったんだと感じた。その観点からいえば、下関の果たす役割は相対的に低下したんだなって思った。 |

1階の領事執務室。2階はカフェになっていて、時間があれば休んでいったと思うが、この先いろいろ行かねばならないのではいらなかった。 1階の領事執務室。2階はカフェになっていて、時間があれば休んでいったと思うが、この先いろいろ行かねばならないのではいらなかった。 |

唐戸の商業施設「カモンワーフ」。土産物店やレストランが入っている。撮影している自分の背後は関門海峡。 唐戸の商業施設「カモンワーフ」。土産物店やレストランが入っている。撮影している自分の背後は関門海峡。 |

フランシスコ・ザビエルの上陸碑。 フランシスコ・ザビエルの上陸碑。 |

唐戸市場の中。観光客向けの店舗が多くあったが、行った時間帯にはしまっている店のほうが多かった。 唐戸市場の中。観光客向けの店舗が多くあったが、行った時間帯にはしまっている店のほうが多かった。下 唐戸市場付近から見た関門橋。 |

|

フク料理の有名店「春帆楼」。先ほど入店した店と比較にならない高級店。 フク料理の有名店「春帆楼」。先ほど入店した店と比較にならない高級店。改築されているが、ここで日清戦争の講和会議が開催された。 |

春帆楼の敷地内にある日清講和記念館。 春帆楼の敷地内にある日清講和記念館。 |

講和会議の会議場を模した展示。これが春帆楼の一室であった。和室にテーブルをおいて行われたようだ。 講和会議の会議場を模した展示。これが春帆楼の一室であった。和室にテーブルをおいて行われたようだ。 |

春帆楼とつぎに向かう赤間神宮は共に山の中腹に上がったところにある。中腹を通って短絡路があって、そこを通った。 春帆楼とつぎに向かう赤間神宮は共に山の中腹に上がったところにある。中腹を通って短絡路があって、そこを通った。その途中に安徳天皇陵があった。安徳天皇の母は建礼門院(平清盛の娘)であり、3歳で即位した。平清盛は外祖父として権勢をほこった。 そして壇ノ浦の戦いのさい、入水して8歳で崩御。ここの他にも安徳天皇陵との説がある陵墓があり、それぞれ宮内庁が管理している。 |

赤間神宮。 赤間神宮。安徳天皇を祀っている。 もとは阿弥陀寺で寺院に祀っていたのだが、明治になり赤間宮、さらに1940(昭和15)年に赤間神宮になった。 赤間関は下関の古来からの名で、1889年に赤間関市ができ、1902年に下関市に改称された。だから、赤間神宮は、意味的には"下関神宮"ってこと。 |

道路まで下りた。赤間神宮の門は竜宮城のような形をしているが、安徳天皇が入水したことからこの形の門が作られたという説明があった。 道路まで下りた。赤間神宮の門は竜宮城のような形をしているが、安徳天皇が入水したことからこの形の門が作られたという説明があった。 |

いよいよ関門橋が目の目にせまってきた。 いよいよ関門橋が目の目にせまってきた。下左 鳥居が階段の上に続く稲荷があった。 下右 関門橋の直下に到着。 |

|

壇ノ浦の戦いがあったのはこの付近のようだ。 壇ノ浦の戦いがあったのはこの付近のようだ。 |

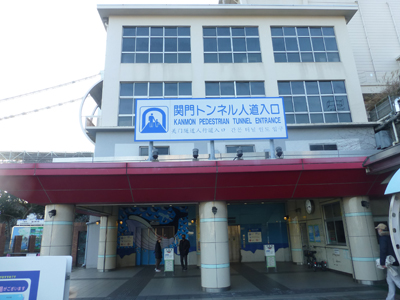

関門トンネルの人道を歩くには、この建物のエレベータで地下におりる。 関門トンネルの人道を歩くには、この建物のエレベータで地下におりる。 |

このエレベータで地下に下りる。歩行者は無料だが、自転車は20円で料金箱がおいてある。 このエレベータで地下に下りる。歩行者は無料だが、自転車は20円で料金箱がおいてある。 |

人道トンネルの下関側のはじまり。約760m。 人道トンネルの下関側のはじまり。約760m。 |

ほかに歩く人がいないので不気味な感じになる。ここを歩くのは約40年ぶり。昔と変わっていない。 ほかに歩く人がいないので不気味な感じになる。ここを歩くのは約40年ぶり。昔と変わっていない。 |

海底の県境を越える。 海底の県境を越える。 |

門司側でエレベータを上り、外に出た。 門司側でエレベータを上り、外に出た。 |

門司側から下関側を見る。ここの海底に関門トンネルがあり、歩いてきた。 門司側から下関側を見る。ここの海底に関門トンネルがあり、歩いてきた。 |

和布刈神社。関門海峡に面している。 和布刈神社。関門海峡に面している。松本清張の「時間の習俗」の冒頭で旧暦正月にここで行われる神事が描かれている。40年前、それで気になり、トンネルを出た後、やってきたが、今回、再び訪問。 |

船でやってきた人が陸に上がり、鳥居をくぐるような形で鳥居が建てられている。 船でやってきた人が陸に上がり、鳥居をくぐるような形で鳥居が建てられている。 |

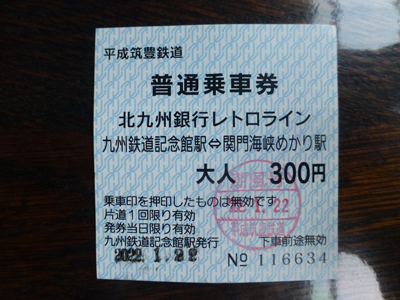

門司港レトロ観光列車 門司港レトロ観光列車の関門海峡めかり駅へ向かった。最終列車の出発が近付いていて、10分ほど急いで歩いた。 運行しているのは平成筑豊鉄道というのが意外感がある。平成筑豊鉄道は筑豊地区の国鉄ローカル線を引き継いだ第3セクター会社だからだ。 |

大急ぎで買った切符。16時20分発の最終便に乗車。 大急ぎで買った切符。16時20分発の最終便に乗車。この路線は、土日祝だけの運行なので、それに合わせて旅行日を決めた。九州の鉄道に中で、ここが乗れずにいたので。乗りたかったので。 |

車内。 車内。 |

九州鉄道記念館駅に到着。16時30分に到着だが、鉄道記念館は閉館は17時だが、16時30分で入館できなくなる。 九州鉄道記念館駅に到着。16時30分に到着だが、鉄道記念館は閉館は17時だが、16時30分で入館できなくなる。 |

記念館に行ってみたが、やはり入場できなかった。 記念館に行ってみたが、やはり入場できなかった。門司港駅の周辺にはレトロ建築物が多く、改めて見に来たいと思っているので、記念館もそのときに見よう。 |

門司港駅のすぐ前に、旧JR九州本社ビルがある。2001年までここがJR九州の本社だった。それ以前は国鉄九州総局と門司鉄道管理局。その前は三井物産ビルで、1937(昭和12)年完成。 門司港駅のすぐ前に、旧JR九州本社ビルがある。2001年までここがJR九州の本社だった。それ以前は国鉄九州総局と門司鉄道管理局。その前は三井物産ビルで、1937(昭和12)年完成。九州の鉄道は今でこそ博多が中心だが、かつては門司港が拠点だったことの象徴。 |

門司港駅の正面。九州の玄関にふさわしい。門司港駅の海側には、関門連絡船の埠頭があり、関門トンネルができる前は、鉄道で九州にやってきて、上陸したのが門司港駅だった。 門司港駅の正面。九州の玄関にふさわしい。門司港駅の海側には、関門連絡船の埠頭があり、関門トンネルができる前は、鉄道で九州にやってきて、上陸したのが門司港駅だった。関門トンネル(鉄道)ができたのは、意外に新しく、1942(昭和17)年に単線で開通し、複線で開通したのは1944(昭和19)年。太平洋戦争中のことだった。 関門トンネル(道路)ができたのは、さらに新しく1958(昭和33)年のこと。 |

玄関を入ったところ。

玄関を入ったところ。 |

ホームはくし形でターミナルと呼ぶのにふさわしい駅だ。 ホームはくし形でターミナルと呼ぶのにふさわしい駅だ。40年前に何度かした九州旅行では、門司港発の急行「かいもん」西鹿児島行き、急行「日南」宮崎行き、普通「ながさき」長崎・佐世保行きの夜行列車を愛用していたので、門司港駅へ夜にやってきて、始発駅乗車をしていたのが懐かしい。 また、そのころは特急「有明」西鹿児島行き、特急「にちりん」宮崎行きは早朝の門司港発、深夜の門司港着があった。 |

出発直前だったので急いで乗車。九州の鉄道の起点になる0kmポストを見るのを忘れてしまった。 出発直前だったので急いで乗車。九州の鉄道の起点になる0kmポストを見るのを忘れてしまった。 |

たまたま飛び乗ったのは、快速大牟田行きで、今やJR九州でも少なくなりつつあるクロスシートで快適だった。 たまたま飛び乗ったのは、快速大牟田行きで、今やJR九州でも少なくなりつつあるクロスシートで快適だった。 |

小倉で下車し、宿へ。預けてあった荷物を受け取り部屋に向かった。 小倉で下車し、宿へ。預けてあった荷物を受け取り部屋に向かった。部屋は少し広い目の感じ。 |

窓側から入口側を見る。 窓側から入口側を見る。夕食に出かけるまで1時間ほど休憩。 |

向かった先は「鉄なべ」という餃子店。10年ほど前に福岡市の店に入ったことがあるが、発祥の地は北九州市らしい。 向かった先は「鉄なべ」という餃子店。10年ほど前に福岡市の店に入ったことがあるが、発祥の地は北九州市らしい。 |

店内。 店内。 |

生ビール。ジョッキも「鉄なべ」のロゴ入り。 生ビール。ジョッキも「鉄なべ」のロゴ入り。 |

鉄なべ餃子。2人前。鍋ごと餃子を焼いて、その鍋ごと客に出す。 鉄なべ餃子。2人前。鍋ごと餃子を焼いて、その鍋ごと客に出す。 |

かなり小さな餃子だ。関西の有名店の「王将」の餃子の半分ほどの大きさだ。 かなり小さな餃子だ。関西の有名店の「王将」の餃子の半分ほどの大きさだ。 |

じんだ煮。 じんだ煮。サバを漬物のぬか床と一緒に煮込んだ料理で、小倉名物。見ただけだと味噌煮に見えるが、食べてみると味噌とは少し違うとわかる。 |

焼うどん。 焼うどん。なぜか小倉名物だといい、専門店もあった。でもほかの焼うどんとはどう違うか、はっきりしなかった。 途中で飲物を買って、宿に戻る。 |

|

|