朝食会場へ。チェックイン時にこの日は和食、翌日は洋食を選んでおいた。 朝食会場へ。チェックイン時にこの日は和食、翌日は洋食を選んでおいた。 |

定食になっていて、ごく普通の和定食だった。 定食になっていて、ごく普通の和定食だった。 |

朝食会場は、1階のバーラウンジで、昼から夜にかけては道路から客が入れる。朝は宿泊者向けの営業。 朝食会場は、1階のバーラウンジで、昼から夜にかけては道路から客が入れる。朝は宿泊者向けの営業。ちょっと和食のイメージではない店だ。 |

朝食後すぐに小倉駅へ行き、普通・南福岡行きに乗車。 朝食後すぐに小倉駅へ行き、普通・南福岡行きに乗車。 |

戸畑で下車。若戸大橋の取り付け部分に沿って若戸渡船乗場に向かった。 戸畑で下車。若戸大橋の取り付け部分に沿って若戸渡船乗場に向かった。 |

戸畑駅から20分ほど歩いて渡船乗場に到着。 戸畑駅から20分ほど歩いて渡船乗場に到着。 |

乗船した渡船。 乗船した渡船。 |

船室内。自転車やバイクをいれるために座席は最低限あるだけ。 船室内。自転車やバイクをいれるために座席は最低限あるだけ。この渡船は40年ぶりの乗船。今にして思えば、40年前に渡船に乗らず、歩いて若戸大橋を渡ればよかった。その後、車道を拡張するために歩道がなくなり、歩いて渡れなくなったので。 |

若松に到着後、若戸大橋の下を戸畑へ引き返す渡船。 若松に到着後、若戸大橋の下を戸畑へ引き返す渡船。 |

洞海湾を見ながら若松駅へ歩いた。 洞海湾を見ながら若松駅へ歩いた。 |

旧古河鉱業若松支店。若松のレトロ建築物の代表格。 旧古河鉱業若松支店。若松のレトロ建築物の代表格。若松は筑豊の石炭を輸出するための貿易港として発展した。古河鉱業も石炭輸出をになった。 |

内部の見学もできたが、レトロ建築物として見せるというよりは、貸会場で利用されていて、それを見るという感じ。 内部の見学もできたが、レトロ建築物として見せるというよりは、貸会場で利用されていて、それを見るという感じ。 |

復元された「ごんぞう小屋」。”ごんぞう”とは、石炭の荷役をした人たち。彼らの休憩所だ。洞海湾に沿った遊歩道の休憩所にもなっている。 復元された「ごんぞう小屋」。”ごんぞう”とは、石炭の荷役をした人たち。彼らの休憩所だ。洞海湾に沿った遊歩道の休憩所にもなっている。 |

若松駅に接して、旧若松機関区があった。転車台の位置がタイルで示されていた。 若松駅に接して、旧若松機関区があった。転車台の位置がタイルで示されていた。 |

若松駅に到着。予定ではレトロ地区で見学する時間はとっていなかったので、予定していたよりも30分ほど遅い列車を利用することになった。 若松駅に到着。予定ではレトロ地区で見学する時間はとっていなかったので、予定していたよりも30分ほど遅い列車を利用することになった。 |

入口を入ると、東筑軒の立食いうどんと駅弁の店があった。 入口を入ると、東筑軒の立食いうどんと駅弁の店があった。本店は折尾駅にあり、40年前には折尾駅でかしわうどんを食べ、かしわめしの駅弁を買っている。この後、折尾駅で乗換えがあるが、わずかな時間なので若松駅で食べていく。 |

かしわそば。かしわは増量してもらった。 かしわそば。かしわは増量してもらった。昼食用にかしわめしの駅弁も買った。 |

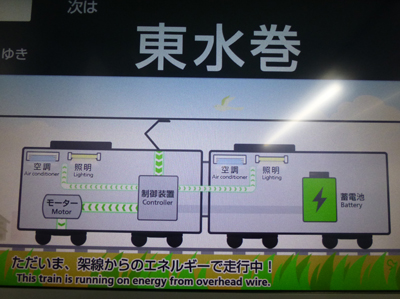

折尾行きのワンマンカーは蓄電池電車。 折尾行きのワンマンカーは蓄電池電車。若松・折尾間は非電化区間だ、でも走っているのは気動車じゃなく、電車。でも、ちょっと特殊な蓄電池電車819系。 架線のある区間、若松・折尾を往復する場合は折尾駅で、架線から充電し。その電力で走る電車だ。 |

面白いのは、この蓄電池電車の英語表記を略したものがDENCHAであること。電車の幼児語みたいな感じだ。 面白いのは、この蓄電池電車の英語表記を略したものがDENCHAであること。電車の幼児語みたいな感じだ。 |

折尾着。折尾は、立体交差の駅として有名だった。40年前の九州旅行では、ホームを上がり下りして乗り換えた。上が鹿児島本線、下が筑豊本線だ。国鉄で唯一の立体交差の駅だった。 折尾着。折尾は、立体交差の駅として有名だった。40年前の九州旅行では、ホームを上がり下りして乗り換えた。上が鹿児島本線、下が筑豊本線だ。国鉄で唯一の立体交差の駅だった。今回の旅でも立体交差を見るのが楽しみにしていた。ところが、新しい駅になり立体交差ではなくなっていた。後日調べると、何と2021年3月に新駅になったという。1年違いで古い駅を見逃したのが残念。 |

折尾駅で蓄電池電車はパンタグラフを上げて充電していた。 折尾駅で蓄電池電車はパンタグラフを上げて充電していた。 |

折尾で電車を乗換え、直方に到着。 折尾で電車を乗換え、直方に到着。筑豊地区の鉄道に乗車するのは40年ぶりだ。40年前、とてもたくさんのローカル線があった。炭鉱関連の路線だったが、すでに炭鉱は閉山され、赤字路線になっていた。それらをしらみつぶしに乗車した。 当時は筑豊本線は非電化で、赤い客車による客車列車が多かった。全国でも珍しい複線非電化の路線だった。(若松・折尾間は、いまも複線・非電化) |

駅前には、大関魁皇の像があった。名大関は直方市の出身だったんだって知った。 駅前には、大関魁皇の像があった。名大関は直方市の出身だったんだって知った。 |

直方石炭記念館へ向かった。 直方石炭記念館へ向かった。40年前、開館間もないころに来たのだが、中身はまったく記憶にない。あらためて、炭鉱の歴史をみていった。 2つの展示館が並ぶが、右の古い方は、筑豊の炭鉱経営者の組合の会議所だった建物。 |

各都道府県ごとにその都道府県を代表する岩石、鉱物、化石などが1つづつ決まられているそうだが、福岡県はこの巨大な石炭の塊だという。 各都道府県ごとにその都道府県を代表する岩石、鉱物、化石などが1つづつ決まられているそうだが、福岡県はこの巨大な石炭の塊だという。下 筑豊本線開通80周年の記念切符。 |

|

炭鉱事故の際の救助活動の訓練施設。全国の炭鉱から訓練をしにきたそうだ。 炭鉱事故の際の救助活動の訓練施設。全国の炭鉱から訓練をしにきたそうだ。 |

記念館の前に静態保存されているSL。きれいに磨かれていて、保存状態は良好。 記念館の前に静態保存されているSL。きれいに磨かれていて、保存状態は良好。 |

直方駅に戻り、博多行きに乗車し、新飯塚で下車。新飯塚も40年ぶりの訪問。以前のことはまったく忘れている。 直方駅に戻り、博多行きに乗車し、新飯塚で下車。新飯塚も40年ぶりの訪問。以前のことはまったく忘れている。 |

向かったのは飯塚市歴史資料館。市街地ではなく、住宅地の中にある。 向かったのは飯塚市歴史資料館。市街地ではなく、住宅地の中にある。 |

石炭に特化した直方石炭記念館とは異なり、いろいろな展示のなかのひとつが石炭関連という感じで、その内容も直方の記念館には及ばない。ちょっと期待はずれ。 石炭に特化した直方石炭記念館とは異なり、いろいろな展示のなかのひとつが石炭関連という感じで、その内容も直方の記念館には及ばない。ちょっと期待はずれ。石炭に特化したミュージアムとしては、田川市石炭歴史博物館があり、機会があれば行ってみたい。 |

新飯塚駅に戻る。新飯塚駅も直方駅も、かつての石炭輸送の名残で、広大な敷地をもっている。 新飯塚駅に戻る。新飯塚駅も直方駅も、かつての石炭輸送の名残で、広大な敷地をもっている。ボタ山も見えるが、閉山から50年たつと、緑で覆われ、普通の山になっている。 |

直方乗りかえで、筑前垣生(はぶ)に到着。 直方乗りかえで、筑前垣生(はぶ)に到着。駅舎は、改築されてはいるが、外観は昔のままのようだ。切符売場などは使われておらず、無人駅。 下 駅から歩いて25分ほどのところに、八幡製鉄所で使う水のためのポンプ場があり、世界遺産になっている。 雨の中、傘をさして歩いて見に行った。遠賀川の橋の上から見えたが、この写真では判読できない。 |

|

橋を渡ったところに中間市役所があった。ここからさらに10分ほど歩く。 橋を渡ったところに中間市役所があった。ここからさらに10分ほど歩く。 |

ポンプ場に到着。離れたところから外壁を見るだけなのでイマイチ。現役の施設なので、内部はみられないようだ。

ポンプ場に到着。離れたところから外壁を見るだけなのでイマイチ。現役の施設なので、内部はみられないようだ。 |

筑前垣生駅に戻り、折尾へ。この区間は電化区間だが、蓄電池電車がやってきた。この車種は電化区間ではパンタグラフから集電して、一般の電車と同じように動く。 筑前垣生駅に戻り、折尾へ。この区間は電化区間だが、蓄電池電車がやってきた。この車種は電化区間ではパンタグラフから集電して、一般の電車と同じように動く。 |

車内に、架線から集電か、蓄電池利用なのか、あるいは受電中なのかを表示していた。 車内に、架線から集電か、蓄電池利用なのか、あるいは受電中なのかを表示していた。 |

新しくなった折尾駅で乗換え。筑豊本線のホームは少し離れているが、立体交差じゃなく、筑豊ホームも高架。 新しくなった折尾駅で乗換え。筑豊本線のホームは少し離れているが、立体交差じゃなく、筑豊ホームも高架。東筑軒の駅そば、駅弁の店は健在だった。 |

ホーム上から、古い駅舎がまだ健在であることが見えた。またの機会に正面から見たいものだ。 ホーム上から、古い駅舎がまだ健在であることが見えた。またの機会に正面から見たいものだ。 |

スペースワールド駅で下車。 スペースワールド駅で下車。スペースワールドは宇宙を中心にしたテーマパークで30年ほど前に訪問した。駅もそのときに利用している。 スペースワールドはすでに閉園して久しいが、駅名は昔のままだ。変更にかかる費用を考えてであろうか。 |

10分ほど歩いて、八幡製鉄所の敷地内につくられた見学場所から、世界遺産になった八幡製鉄所の事務所の建物を見た。 10分ほど歩いて、八幡製鉄所の敷地内につくられた見学場所から、世界遺産になった八幡製鉄所の事務所の建物を見た。高炉は使われなくなったが、現役の工場なので遠くから眺めるだけだ。この事務所の奥に、ここから見えないが、世界遺産になった修繕工場と鍛冶工場がある。 |

工場内の専用鉄道を動く機関車を見ることができた。 工場内の専用鉄道を動く機関車を見ることができた。八幡製鉄所の世界遺産も遠くから見るだけで、イマイチだった。 |

かつてスぺ―スワールドがあったところ。何になるのだろうか。 かつてスぺ―スワールドがあったところ。何になるのだろうか。 |

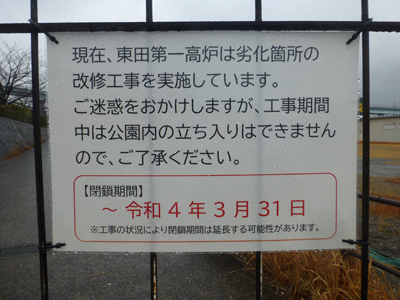

続いて、いったん駅に戻り、さらに駅と反対方向に歩いて、東田第一高炉を見に行った。 続いて、いったん駅に戻り、さらに駅と反対方向に歩いて、東田第一高炉を見に行った。これは直下から見ると迫力があった。1901と書いてあるが、何度も改築したので、残されているのは1962年につくられたもので、1972年まで稼働した。そのため世界遺産ではない。 |

高炉の下の屋根のある部分などは公園になっていて、昔の設備の一部が自由に見られるのだが、残念なことに、工事中で中に入れなかった。 高炉の下の屋根のある部分などは公園になっていて、昔の設備の一部が自由に見られるのだが、残念なことに、工事中で中に入れなかった。 |

スぺ―スワールド駅から西小倉駅まで乗車。 スぺ―スワールド駅から西小倉駅まで乗車。 |

駅前の通りは「清張通り」と名付けられていた。 駅前の通りは「清張通り」と名付けられていた。 |

小倉城の一角に松本清張記念館があった。見ごたえがあって、閉館時間ぎりぎりまで1時間30分ほど滞在した。 小倉城の一角に松本清張記念館があった。見ごたえがあって、閉館時間ぎりぎりまで1時間30分ほど滞在した。 |

清張記念館のあとは小倉城内を散歩。第12師団司令部が一時置かれていて、建物は跡形もないが、門の跡が残されていた。 清張記念館のあとは小倉城内を散歩。第12師団司令部が一時置かれていて、建物は跡形もないが、門の跡が残されていた。下左 天守はすでに閉鎖されていたので、外から眺めるのみ。 下右 北九州市役所。無機質で特徴はとくにない建物だ。 |

|

リバーウォーク北九州。大型商業施設で飲食店も多かったので、ここで夕食を取れればよかったのだが、若松駅で買った東筑軒のかしわめしを食べずにいたので、宿でそれを食べる。 リバーウォーク北九州。大型商業施設で飲食店も多かったので、ここで夕食を取れればよかったのだが、若松駅で買った東筑軒のかしわめしを食べずにいたので、宿でそれを食べる。この中のスーパーで少しおかずや飲物を買って宿に戻った。 |

この日は部屋食。 この日は部屋食。下左 朝、買って、昼に食べる時間がなかったかしわめし。昔ながらの紙の包装紙というのがいい。今や駅弁でも、珍しい。 下右 40年ぶりだが、昔と変わらず美味しいかしわめし。 これで2日目終了。 |

|

|

|