|

(0日目) 今回の旅は出発の3,4日前に急きょ決まったものだ。というのは、マンションの自室のリフォーム工事中で、最後に畳や襖の修復になった。思いがけず、畳や襖を持ち帰っての修復って聞いて、びっくりした。 畳がないので、すでに工事の終わったリビングのソファで4夜をすごそうと思った。でも、襖がないので、リビングのエアコンの効きがよくなく、夜中が暑いかもしれない。それで、急きょ旅に出ることにしたのだ。 なるべく旅先での時間を多くとろうと、行きは夜行バスで行けるところで行先を検討。結局、行先は金沢にし、1夜行と現地2泊、京都で1泊にした。 |

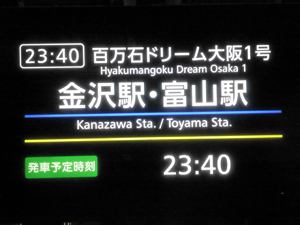

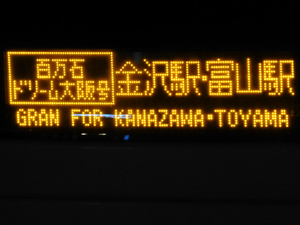

乗車したのはJRバスで京都駅発23時40分「百万石ドリーム大阪1号」金沢駅・富山駅行き。20分前に先行して「青春ドリーム号」金沢行きがある。 乗車したのはJRバスで京都駅発23時40分「百万石ドリーム大阪1号」金沢駅・富山駅行き。20分前に先行して「青春ドリーム号」金沢行きがある。値段は"青春"の方が、安いのだが"青春"は4列で"百万石"は3列なので、"百万石"を選んだ。3列夜行バスは日本では初めてで体験したかった。 |

|

上左 乗場での案内表示。 上左 乗場での案内表示。上右 バスの前面の表示。 左 バスの側面。今回は短い旅で、荷物はリュック1つなので、荷物は預けない。 |

乗車。3列シートても中間席が独立してバスの真中にあるバスだと知った。というのは、ネット予約の際、座席の予約画面は、2列と1列に別れていたので、てっきり、真中の通路を隔てて、2人席と1人席が両側にあるんだと思ったのだ。 乗車。3列シートても中間席が独立してバスの真中にあるバスだと知った。というのは、ネット予約の際、座席の予約画面は、2列と1列に別れていたので、てっきり、真中の通路を隔てて、2人席と1人席が両側にあるんだと思ったのだ。窓側はカーテンが閉められかなり埋まっているが、真中席はほとんど空席だ。(後日調べたら、JRバスの3列シートでも、京阪神・東京間のバスは、2列と1列で、よく調べる必要があると思った。) |

着席した座席。窓側の席を予約時に確保した。 着席した座席。窓側の席を予約時に確保した。3列席の夜行バスは初体験。4列席とはずいぶん違う。列車でいえば、4列席は普通車、3列席はグリーン車だ。クレイドルシートというらしい。 座席間隔が長いので、後の席を気にすることなくリクライニングできた。リグライニング幅もグリーン車程度はあるうえ、枕の部分が柔らかいので、皿にリクライニングしている感じがする。また、バスの乗車口に使い捨てスリッパが置いてあったので利用した。 座席にはコンセントがついいる。少し前にトイレがあったが、利用していない。 残念だったのは、カーテンが閉じられていて、開けないようにと放送もあったので、外はわずかな隙間から除く程度であった点。それに、荷物棚がなく足元にリュックを置いたのだが、足元が狭くなった点。 |

| (1日目) |

途中、多賀サービスエリアで休憩があったが、下りるのが面倒で下りなかった。 途中、多賀サービスエリアで休憩があったが、下りるのが面倒で下りなかった。5時47分、定刻に金沢駅に到着。着いたのは西口だった。 |

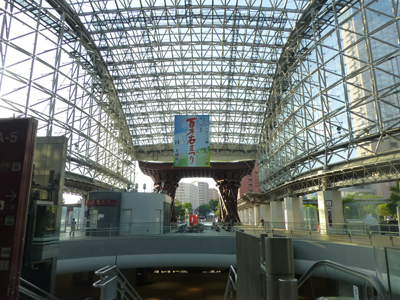

金沢駅の特徴的な入口を写真で見ていたので、最初はアレっ?って思ったのだが、すぐにここは西口だって理解。 金沢駅の特徴的な入口を写真で見ていたので、最初はアレっ?って思ったのだが、すぐにここは西口だって理解。 |

長いコンコースを歩き東口に向かう。途中、トイレを利用したりした。 長いコンコースを歩き東口に向かう。途中、トイレを利用したりした。 |

写真で見ていたガラスドームに出た。さらに前方には太鼓をかたどった門が見える。 写真で見ていたガラスドームに出た。さらに前方には太鼓をかたどった門が見える。 |

鼓門を抜け、駅の東側に抜けた。 鼓門を抜け、駅の東側に抜けた。 |

駅前の通りを1kmほど歩き近江町市場へ。 駅前の通りを1kmほど歩き近江町市場へ。金沢は30年ぶりの訪問で、駅前は全く別の街になっている、近江町市場もとてもきれいに改装されている。 |

朝7時から営業している寿司店「いきいき亭」へ、 朝7時から営業している寿司店「いきいき亭」へ、写真の右下の白いのは、名前と注文の品を書いた紙を張り付けるボード。自分もこれに名前と注文するものを書いて貼った。 やがて名前を呼ばれ、入店。 |

いきいき亭丼ワールド3300円。 いきいき亭丼ワールド3300円。いろいろな魚が十数種入っている。魚の生の説明も受けたが、すぐにわからなくなってしまった。 下左 別注のタイのアラ煮。 下右 みそ汁は追加料金でアラ汁にかえてもらった。 |

|

|

上 朝食全景。いきいき亭丼は、上の刺身の皿とご飯の部分が分かれていた、これはなかなかかいい方法だと思った。 上 朝食全景。いきいき亭丼は、上の刺身の皿とご飯の部分が分かれていた、これはなかなかかいい方法だと思った。左 近江町市場を歩いて回った。昔きたときよりきれいになっているが、雰囲気はそこそこ残されている。 |

この日は1日現地ツアーを利用する。 この日は1日現地ツアーを利用する。JRバスの能登への観光バスは土日祝のみ運行。北陸鉄道も能登への観光バスを出していて、毎日運行。この日はたまたま日曜だったので、訪問地が北陸鉄道のコースよりも興味深かったので、JRバスのコースを利用した。前日にネット予約。 |

客は、自分以外には3人だけ。 客は、自分以外には3人だけ。わかりにくかったのは乗場。近江町市場から駅に戻り、東口の観光バス乗場でずっと待っていた。でも、出発5分前になって、その乗場は北陸鉄道のバス用の乗場で、JRバスの観光バスはJRバスの路線バス乗場から出発と分かり、少し離れた乗場に行った。 |

|

上 最初の訪問地は、「千里浜なぎさドライブウェイ」。砂浜が一般道路になっていて、車が通行できる。 上 最初の訪問地は、「千里浜なぎさドライブウェイ」。砂浜が一般道路になっていて、車が通行できる。写真は砂浜に下りる直前に車道から撮影。 左 砂浜を通行中の写真。普段より車が多いのは「SSTR2022」の最終日だかららしい。 |

レストハウスでトイレ休憩。 レストハウスでトイレ休憩。下左 砂の像がいくつか造られていた。右下に「自衛隊」とあるので、雪祭りのように自衛隊が協力してつくっているのかな。 下右 「SSTR2022」のポスター。ライダーのイベントで全国からライダーが集まるようだ。 |

|

つぎに向かうのは巌門だが、その途中に珍しい灯台が見える。 つぎに向かうのは巌門だが、その途中に珍しい灯台が見える。旧福浦灯台で、木造で四角錐型をしている。1876年につくられ、現在の福浦灯台ができる1952年まで使われた。 この写真ではわからないが、巌門を含む能登金剛の断崖の上にある。 |

巌門。駐車場に着く直前に全景が良く見えた。右上に駐車場があり、階段を下りる。洞窟を抜けて、向こう側の海岸に出て。上ってくる。 巌門。駐車場に着く直前に全景が良く見えた。右上に駐車場があり、階段を下りる。洞窟を抜けて、向こう側の海岸に出て。上ってくる。 |

洞窟まで下りてきた。向こう側が見えるが、人道のトンネルは写真の右側にある。 洞窟まで下りてきた。向こう側が見えるが、人道のトンネルは写真の右側にある。 |

反対側に抜けたところに遊覧船乗場や売店があった。そこから上ったところの橋の上から撮影。 反対側に抜けたところに遊覧船乗場や売店があった。そこから上ったところの橋の上から撮影。写真真中から少し左下に遊覧船乗場が見える。 |

駐車場近くに松本清張の歌碑がある。 駐車場近くに松本清張の歌碑がある。松本清張の代表作のひとつである「ゼロの焦点」では巌門が登場する。巌門はずっと以前から行ってみたかったのだが、理由は「ゼロの焦点」にでてくるからだった。輪島へ40年前、金沢は40年前、30年前にきているが巌門には行けなかったので、ようやく願いがかなった。 |

総持寺へ。 総持寺へ。道元が開祖である曹洞宗は、大本山が3つあり、福井の永平寺とここと横浜の総持寺だ。このうち総持寺は、もともとは能登の総持寺が本山だったが、明治31年に火災でほぼ全焼し、横浜に移転した。その後、能登でも総持寺が再建され「祖院」と呼ばれ、大本山が3つある。 |

|

上左 2021年は総持寺の開創700年のイベントがいろいろあったようだ。 上左 2021年は総持寺の開創700年のイベントがいろいろあったようだ。上右 経蔵。六角形の部分は回転し、模様に見える黒丸の1つ1つが経典の入っているj引き出しだ。 左 仏殿。大正元年に再建。主な法要はここで行われる。 |

客殿にある山岡鉄舟の書。襖1枚に2字書かれていて、豪快だ。 客殿にある山岡鉄舟の書。襖1枚に2字書かれていて、豪快だ。下 ここで解散だったが、希望者のみ900円で、昼食に精進うどん定食が用意される。客の全員がいただいた。 うどんがぶつ切れになり、冷めていたのでイマイチだった。 |

|

バスに戻る途中、「禅の里交流館」へ。有料だが、総持寺の入場券と共通なので、見せるだけ。 バスに戻る途中、「禅の里交流館」へ。有料だが、総持寺の入場券と共通なので、見せるだけ。総持寺のことや門前地区に関する展示。 |

この地区は2007年の能登半島地震で最も大きい被害を受けた地区だった。そのことは知らなかった、地図を見ると震源に近い。 この地区は2007年の能登半島地震で最も大きい被害を受けた地区だった。そのことは知らなかった、地図を見ると震源に近い。能登に行ってから1週間ほどして、能登を中心に地震が頻発した。以前の能登半島地震のことがあるので、地震の報道を注視した。 |

禅の里交流館の中から旧酒井家に行け、見学してからバスに向かった。 禅の里交流館の中から旧酒井家に行け、見学してからバスに向かった。門前とは総持寺の門前町ということ。現在は輪島市に合併された。 |

輪島市街を突き抜けて「白米(しろよね)の千枚田」という棚田へ。下に下りて棚田をそばで見ることができるようになっていたが、20分間で下りて上るのは大変なので、上から眺めただけ。 輪島市街を突き抜けて「白米(しろよね)の千枚田」という棚田へ。下に下りて棚田をそばで見ることができるようになっていたが、20分間で下りて上るのは大変なので、上から眺めただけ。下左 棚田を拡大。 下右 コーンにこの棚田でとれた米を使ったというソフトクリームを食べた。 |

|

能登半島の先端に近い、珠洲市の道の駅「すず塩田村」へ。 能登半島の先端に近い、珠洲市の道の駅「すず塩田村」へ。ここは道の駅だが、塩の資料館と小規模な塩田が併置されている。塩田は、塩の生産方法を展示、実演するとともに、できた塩を販売している。 |

塩田へ出る。ここの塩田は揚げ浜式塩田で、日本ではここにだけ残っているという。 塩田へ出る。ここの塩田は揚げ浜式塩田で、日本ではここにだけ残っているという。土が山になっているが、塩分を取り出した後の土だ。四角い箱の中に入れられていて、その箱を取り除いたあとなので、土が四角い山になっている。 この山をくずして、塩田に土が均等に敷き詰められた。 |

土が敷き詰められた塩田に海水をばらまく。 土が敷き詰められた塩田に海水をばらまく。昔は海水を桶にいれて丘の中腹の塩田に運ぶが、現在はポンプでくみ上げている。 海水を「おちょけ」というラッパ型をした専用の容器に入れて、それを塩田にばらまく。バケツではうまくばらまけないのだろう。 |

海水をまいたあとの塩田を乾燥させ、それを四角く囲った箱の中に入れる。そこに海水を注ぎ、」濃度の高い海水をつくる。その海水を煮詰めて塩をつくる。 海水をまいたあとの塩田を乾燥させ、それを四角く囲った箱の中に入れる。そこに海水を注ぎ、」濃度の高い海水をつくる。その海水を煮詰めて塩をつくる。下左 塩田に戻ると、乾燥した土を入れる箱が組み立てられていた。 下右 ここでつくられた塩を使った「塩れもん」という飲料を飲んだ。 |

|

|

上 道の駅「輪島」へ。 上 道の駅「輪島」へ。ここは、かつて輪島駅だった場所だ。 左 玄関の右側に「輪島駅」の表示。もともとこの位置にあったのか、別の位置から移転したのかは不明だが、もとの駅舎で使われていたもののようだ。 |

旧輪島駅ホームとレール。これもこの位置にあったのか移設したものなのかは不明。 旧輪島駅ホームとレール。これもこの位置にあったのか移設したものなのかは不明。駅名標につぎの駅が「シベリア」と書かれている。これは40年前、国鉄時代に乗車したときにすでにそうなっていたらしいのだが、自分の記憶では不明。 |

輪島から金沢まではトイレ休憩1回だけで、ただ帰るだけだった。 輪島から金沢まではトイレ休憩1回だけで、ただ帰るだけだった。 |

宿に行く前に金沢駅の中で夕食をとっていく。 宿に行く前に金沢駅の中で夕食をとっていく。金沢カレーを試してみることにして、「ゴーゴーカレー 金沢駅総本山」に入店。駅の中の店が本店なのか、ちょっとわからない店名だ。 下左 店内。 下右 生ビール。 |

|

ロースカツカレーを注文。 ロースカツカレーを注文。かなり色が濃いカレーで、味も濃厚で、煮込んであるという感じ。やや辛口。 ステンレス皿を使い、キャベツ千切りも添えられている。 |

スプーンではなくフォークが添えられているのも斬新。 スプーンではなくフォークが添えられているのも斬新。しっかりいただいてから宿へ。 |

「ダイワロイネットホテル金沢」で2泊する。 「ダイワロイネットホテル金沢」で2泊する。 |

泊まった部屋。 泊まった部屋。 |

窓側から入口側を見る。 窓側から入口側を見る。 |

|

|