|

1 日 目 長 野

|

| 30年ぶりに長野へ |

約30年ぶりに長野へ。30年以上前だが、スキーで志賀高原など長野県には毎年のように行った。スキーのときは、荷物のこともあり、一般の観光はしなかった。 約30年ぶりに長野へ。30年以上前だが、スキーで志賀高原など長野県には毎年のように行った。スキーのときは、荷物のこともあり、一般の観光はしなかった。一般の観光のために長野に行ったのは、40〜45年前に2回行っていて、それ以来だ。2回行っただけなので、訪問地は善光寺、松本城、上高地、懐古園、軽井沢くらいだ。 ただ、鉄道全線に乗車した関係で、鐡道最高地点や黒部アルペンルートの大町側には行ったし、上諏訪駅の中の足湯に入った。また当時あった信州ワイド周遊券を使い、エリア内で急行自由席を宿代わりにするため、夜中の軽井沢や木曽福島で上下の夜行急行に折返し乗車したこともある。 今回は、北陸新幹線利用で行くのだが、敦賀まではサンダーバード。 |

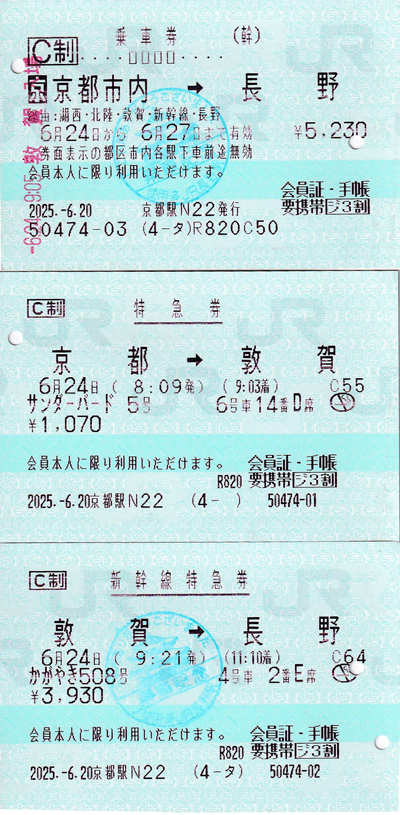

きっぷは、出発4日前に駅で購入した。今回はジパング割引3割引の利用。

きっぷは、出発4日前に駅で購入した。今回はジパング割引3割引の利用。30〜45年前に長野へ行った際は、名古屋経由の夜行急行「ちくま」を利用していた。スキーの場合は、臨時夜行急行「シュプール〇〇」(〇〇には志賀や栂池が入る)や夜行バスが多かった。 その後、長野へは、名古屋経由でも昼間の特急「しなの」の利用するのが一般的になったが、自分の場合は、30年前以降、長野へは行ってないので、「しなの」は利用したことがない。 約30年前、自分の目が国内から海外に向くようになり、海外旅行を頻発するようになるとともに、国内は沖縄と北海道以外は「行かなくなった。でも、5年ほど前、コロナ禍で海外へ行きにくくなるとともに、やむを得ずに国内旅行をするようになったのだが、ときがたつにつれて国内旅行の関心が高まり、今に至っている。長野も、そのために、久しぶりの訪問となったのだ。 敦賀乗継で北陸新幹線利用だと長野まで3時間。名古屋で東海道新幹線と「しなの」乗継だと4時間なので、北陸新幹線利用にした。 |

|

上 サンダーバードからの乗継客の大半は「つるぎ6」に乗車するだろう。実際「かがやき508」はがらがらで敦賀を出発した。 上 サンダーバードからの乗継客の大半は「つるぎ6」に乗車するだろう。実際「かがやき508」はがらがらで敦賀を出発した。「つるぎ」は関西と北陸、「かがやき」は北陸と東京を結ぶのが主目的なのだろう。 左 「かがやき」の最後尾。 |

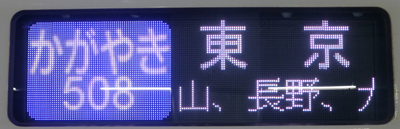

「かがやき」の側面行先表示。福井、金沢、富山、長野、大宮、上野のみ停車で"のぞみ"に相当する列車で全車指定席だ。 「かがやき」の側面行先表示。福井、金沢、富山、長野、大宮、上野のみ停車で"のぞみ"に相当する列車で全車指定席だ。 |

側面のマークの下を見ると、JR西日本所属車であるとわかる。 側面のマークの下を見ると、JR西日本所属車であるとわかる。 |

偶数号車とグリーン車の東京側には荷物置場があり、予約不要。ここに荷物は置いた。 偶数号車とグリーン車の東京側には荷物置場があり、予約不要。ここに荷物は置いた。 |

車内。 車内。敦賀出発時はがらがらだった。サンダーバードからの乗継客の多くは先発の「つるぎ」富山行きに乗車したのだろう。 福井、金沢、富山と下車客はわずかで、乗車客は多く、富山で7割ほどの乗車率。長野は多く下車したが、それ以上に乗車して、満席近くになったと思われる。 |

荷物置場のすぐ後の席を予約していた。 荷物置場のすぐ後の席を予約していた。ここと、3人席の最前部は、テーブルが他の席より大きく、コンセントが高い位置についているのが便利だ。 車内誌は、車両の所属に関係なく、JR西日本と東日本の両方が入っている。 |

|

上 富山までは2週間前に初乗車したが、富山から初乗車区間。黒部宇奈月温泉駅付近からは立山方面の山がよく見えた。 上 富山までは2週間前に初乗車したが、富山から初乗車区間。黒部宇奈月温泉駅付近からは立山方面の山がよく見えた。左 糸魚川駅の手前で大きなセメント工場が見えた。 糸魚川をすぎると長大トンネルに入り、抜けるとJR西と東の境界駅の上越妙高。 下 長野着。次の停車駅は大宮なので、東京圏内に入ったような感じがする。 |

|

|

| "油や"でそばを食べて、善光寺へ |

上 長野駅ビル。 上 長野駅ビル。過去に長野に行った際は、社殿風の長野駅舎に見とれていたものだ。最後に見たのは1995年ごろ。以降、長野には行ってない。 1998年には長野オリンピックがあり、その際、社殿風の駅舎は解体され、駅ビルになった。自分は、その駅ビルは見てない。2017年に現在の駅ビルに変わったからだ。 左 駅から5分ほどの宿に荷物を預けに行った。 そして駅前のそば屋「油や」で昼食にする。 |

店内。 店内。 |

飯綱おろしそば。 飯綱おろしそば。白いのは、おろしととろろ芋。上になめこが置いてある。大盛にしてもらった。 |

翌日以降に行く、松代と戸隠のバス乗場を確認して、善光寺に向かうバス乗場へ。全国共通ICカードが使えるようだ。 翌日以降に行く、松代と戸隠のバス乗場を確認して、善光寺に向かうバス乗場へ。全国共通ICカードが使えるようだ。 |

善光寺まで2kmほどなので、歩いて街歩きしようと考えていたが、傘をささなくてもよい程度の雨が降っていたので、バスに乗車。10分ほど乗り「善光寺大門」で下車。 善光寺まで2kmほどなので、歩いて街歩きしようと考えていたが、傘をささなくてもよい程度の雨が降っていたので、バスに乗車。10分ほど乗り「善光寺大門」で下車。 |

仁王門。 仁王門。この門はわりと新しく、大正時代に寄進された者。仁王像も同じ。寄進した人の碑まで近くにあった。 |

仁王門から山門までの間には「仲見世通り」という門前町がある。両側には、土産物店、飲食店それに仏具店などが並ぶ。 仁王門から山門までの間には「仲見世通り」という門前町がある。両側には、土産物店、飲食店それに仏具店などが並ぶ。 |

「つち茂」という店で豆菓子などを販売する店だが、「おやき」も売っていて、「おやき」をいただく。この建物だが、左側が「つち茂」、右側が「スターバックス」。 「つち茂」という店で豆菓子などを販売する店だが、「おやき」も売っていて、「おやき」をいただく。この建物だが、左側が「つち茂」、右側が「スターバックス」。 |

「おやき」は、小麦粉?でつくった生地の中におかずや甘い餡を入れて焼いたまんじゅう。"焼まんじゅう"を略して"おやき"かな。 「おやき」は、小麦粉?でつくった生地の中におかずや甘い餡を入れて焼いたまんじゅう。"焼まんじゅう"を略して"おやき"かな。下左 野沢菜を注文。 下右 アツアツのをいただいた。 |

|

山門。1750年、本堂より3、4年後に落成。 山門。1750年、本堂より3、4年後に落成。 |

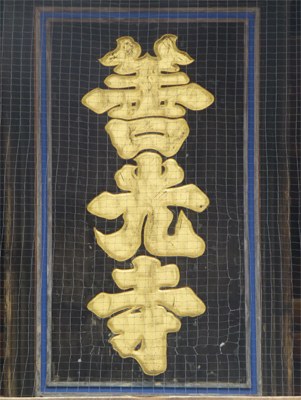

山門にかかる扁額。"善"の字の上の2つの点が鳩の形に書かれているのが特徴。日光輪王寺の門跡になったもと皇族の書だという。 山門にかかる扁額。"善"の字の上の2つの点が鳩の形に書かれているのが特徴。日光輪王寺の門跡になったもと皇族の書だという。 |

山門の上部に上った。山門の中は撮影禁止だが、外に向けてはOK。 山門の上部に上った。山門の中は撮影禁止だが、外に向けてはOK。仁王門を見る。途中二は門前町の仲見世通りがある。 |

山門上部から見た本堂。 山門上部から見た本堂。 |

本堂を参拝。内部は撮影禁止。 本堂を参拝。内部は撮影禁止。参拝のあと、お戒壇めぐり(内陣の地下に「ロ」の字型になった真っ暗な通路を歩く)をした。 本当の漆黒って感じだった。極楽への錠前があったらしいのだが、残念ながら触れずじまい。 |

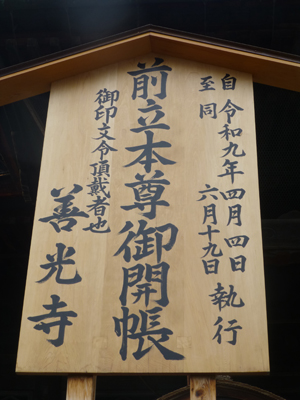

本堂の前に「前立本尊御開帳」という看板が立っていた。 本堂の前に「前立本尊御開帳」という看板が立っていた。善光寺のHPを見ると、本尊は絶対秘仏なのだが、本尊の分身である「前立(まえだち)本尊」は7年ごとに公開されるとのことで、次回は令和9年。 御開帳のときは。本堂の前に回向柱が立てられ、前立本尊と5色の糸で結ばれ、回向柱に触れると、本尊に触れたことになるという。 御開帳のときに行ってみたくなった。 |

経堂。 経堂。中には八角の輪蔵がり、くるくる回せるのだが、金網に覆われていて、回せない。一回転すると、保管されている経典を全部読んだことになるらしいのだが。 |

つつじがきれいだった。やや遅めの開花かな。 つつじがきれいだった。やや遅めの開花かな。 |

あじさいもきれい。 あじさいもきれい。 |

忠霊殿、史料館。 忠霊殿、史料館。入口を入ったところが忠霊殿で。戊辰戦争から第2次大戦までの戦没者を祀っている。建物は1970年のもの。 史料館は、地下にあり、1999年に開設と新しい。 |

| 長野県立美術館 |

善光寺の本堂のすぐ東側に長野県立美術館がある。 善光寺の本堂のすぐ東側に長野県立美術館がある。右の建物が本館。左の建物は木で見にくいのだが、東山魁夷館。 |

本館では「鈴木敏夫とジブリ展」をしていたので見学。 本館では「鈴木敏夫とジブリ展」をしていたので見学。 |

撮影可のものは少なかったが、ここは撮影可。 撮影可のものは少なかったが、ここは撮影可。 |

ここも撮影可。体験コーナーみたいな感じのところ。 ここも撮影可。体験コーナーみたいな感じのところ。 |

東山魁夷館。 東山魁夷館。こちらは完全に撮影禁止。右のパネルで、時期によってどのような作品を展示するか、時期ごとの説明があった。 今回展示されていた作品は、"東山ブルー"とよばれる濃い青のものが多く、会場全体が青い感じだった。 |

本館と東山魁夷館を結ぶ渡り廊下。 本館と東山魁夷館を結ぶ渡り廊下。本館に戻り、コレクション展で、館所蔵の地元画家の作品を見た。 下左 仲見世通りでリンゴソフト。緑のは抹茶チョコ。 下右 「善光寺大門」からバスで駅前へ。 |

|

| 宿と夕食 |

駅前に戻り、すでに長野到着時に荷物を預けている宿へ。 駅前に戻り、すでに長野到着時に荷物を預けている宿へ。今回は「ドーミーイン長野」で4泊する。いつも東横インなので、飽きてきて、今回は少し変えてみた。 部屋の清掃はなしで安いプランを予約している。機械でチェックインし、荷物を受け取る。 ドーミーインといえば、夕食などで仕える割引クーポンがもらえたのだが、今回はなかった。クーポンを取りやめたのか、あるいは安いプランなのでつかなかったのかだろうと、そのときは考えていた。 最終日、荷物を預けて外出し、受け取りにきたら、チェックイン時にクーポンを渡されている客を目撃。ひょっとして、自分の場合は、クーポンを忘れられたのかもしれないと思った。安いプランだからつかなかった可能性もあるが。でも、駅へ急いでいたので、確認はしなかった。 |

部屋へ。やや広めのベッドだ。 部屋へ。やや広めのベッドだ。 |

冷蔵庫に心ばかりの品が入っているというので、確かめると、水とともにパイナップルフィナンシェが入っていた。後日いただいた。 冷蔵庫に心ばかりの品が入っているというので、確かめると、水とともにパイナップルフィナンシェが入っていた。後日いただいた。 |

夕食は駅前の居酒屋「ゴールデン酒場」へ。 夕食は駅前の居酒屋「ゴールデン酒場」へ。 |

店内。 店内。居酒屋というより呑み屋って感じ。でも禁煙なので安心できる。 |

飲物は、アサヒ生ボール「マルエフ」大瓶。缶ビールでは何度も飲んでいるマルエフだが、瓶は初めて。 飲物は、アサヒ生ボール「マルエフ」大瓶。缶ビールでは何度も飲んでいるマルエフだが、瓶は初めて。 |

突出しは、キャベツ大盛りでびっくり。 突出しは、キャベツ大盛りでびっくり。 |

|

上 入口で煮込んでいた牛煮込み。向う側はもつ煮込み。 上 入口で煮込んでいた牛煮込み。向う側はもつ煮込み。左 牛煮込み。 |

野沢菜天ぷら。 野沢菜天ぷら。宿で、夜鳴きそばサービスがあるので、店ではこれだけにしておいた。 |

|

上

(ドーミーインのHPから拝借) 上

(ドーミーインのHPから拝借)最上階にある温泉、善光の湯で入浴。 左 入浴後はアイスのサービス。 |

部屋には戻らずに、今度は1階に行き、夜鳴きそばをいただきにレストランへ。 部屋には戻らずに、今度は1階に行き、夜鳴きそばをいただきにレストランへ。 |

夜鳴きそばは、肉なし醤油ラーメンだが、そこそこ美味しい。 夜鳴きそばは、肉なし醤油ラーメンだが、そこそこ美味しい。 |

|

|