|

1 日 目 松 本

|

| 45年ぶりに松本へ |

|

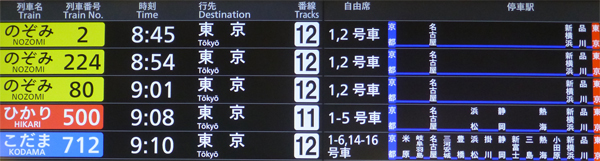

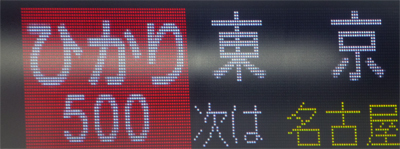

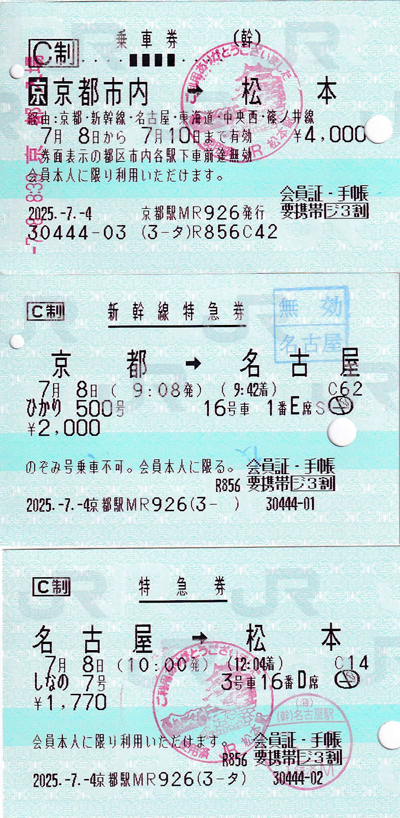

上 約45年ぶりに松本に向かう。スタートは、京都発9時8分の「ひかり500」。現在、「ひかり」東京行きには、名古屋までが各駅停車のと京都までが各駅停車のがあり、「500号」は、京都まで各駅停車の「ひかり」の始発列車だ。 上 約45年ぶりに松本に向かう。スタートは、京都発9時8分の「ひかり500」。現在、「ひかり」東京行きには、名古屋までが各駅停車のと京都までが各駅停車のがあり、「500号」は、京都まで各駅停車の「ひかり」の始発列車だ。左 定刻通りに発車。 |

側面の行先表示。 側面の行先表示。 |

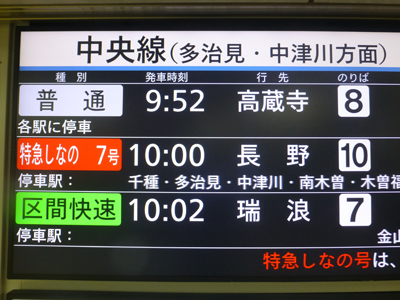

名古屋に着き、「しなの7」長野行きに乗換え。 名古屋に着き、「しなの7」長野行きに乗換え。「しなの」の乗車は初めて。かつて45年前に長野県へ旅したころは。信州ワイド周遊券を利用した旅で急行を使ったため。その後、長野県へは行かなくなり、「しなの」に乗る機会はなかった。 |

きっぷは、出発4日前に駅で購入した。今回はジパング割引3割引の利用。 きっぷは、出発4日前に駅で購入した。今回はジパング割引3割引の利用。この旅の2週間前には長野市に連泊する旅に出かけたが、その際には北陸新幹線を利用した。 関西方面から、長野県に行く場合、長野が目的地なら北陸新幹線が便利になったが、松本が目的地なら「しなの」利用が便利だ。 |

名古屋から乗車した「しなの」。ヘッドマークがついていた。 名古屋から乗車した「しなの」。ヘッドマークがついていた。 |

ヘッドマークを拡大。 ヘッドマークを拡大。 |

側面の行先表示。 側面の行先表示。 |

車内。 車内。383系と呼ばれる「しなの」用の車両は、カーブの多い中央西線にあわせて"振子電車"。揺れがきつく、歩きにくかった。 この形式は1995年に投入されたもので、30年経過し、間もなく新型に変わる。 |

12時4分、松本に到着。松本駅で乗り降りするのは40年ぶりだ。(スキーのために長野県を訪問し、松本駅を通過したというのも含めると30年ぶり、) 12時4分、松本に到着。松本駅で乗り降りするのは40年ぶりだ。(スキーのために長野県を訪問し、松本駅を通過したというのも含めると30年ぶり、)左が「しなの」、右は松本・新宿の「あずさ」。 |

松本駅ビル。 松本駅ビル。 |

松本市の標高は約600m。多少涼しいかと思っていたが、そんなことはなく、37度。 松本市の標高は約600m。多少涼しいかと思っていたが、そんなことはなく、37度。 |

| "菱の花"でそばを食べ、街歩き |

駅から3分ほどの宿に荷物を預けにいき、そのあと街歩きしながら松本城に向かう。 駅から3分ほどの宿に荷物を預けにいき、そのあと街歩きしながら松本城に向かう。 |

牛つなぎ石。 牛つなぎ石。上杉謙信が川中島で戦った武田信玄に、戦死者を弔った御礼に塩を送ったが、塩を輸送するために使った牛を。途中ここでつないだとだれる石だそうだ。 |

人気のそば店「野麦」を目指したのだが、この日は火曜で定休。ほかのそば屋を探したが、火曜定休の店が多かった。 人気のそば店「野麦」を目指したのだが、この日は火曜で定休。ほかのそば屋を探したが、火曜定休の店が多かった。そば店「菱の花」が営業していたので入店。 |

|

上左 店内。 上左 店内。上右 そばの実をひいて、そば粉を作る機械があり、実際に動いていた。自家製粉している店だ。 左 そばと別に注文した、長芋の千切り。 先にこちらをいただく。 |

ざるそば大盛り。 ざるそば大盛り。 |

そば湯。 そば湯。 |

ずいぶん大きなレトロビルがあった。 ずいぶん大きなレトロビルがあった。「松本市役所旧址」の碑があり、かつての市役所の外観を残し、内部をリノベーションした建物なのかもしれない。 1階は店舗が入り、上階は市営住宅だった。 |

四柱神社に立寄ろうとしたら、参道に土産物店などが並んでいた。 四柱神社に立寄ろうとしたら、参道に土産物店などが並んでいた。 |

かえるを祀る祠があった。左右に焼き物のかえる、真中に石のかえるが祀られている。 かえるを祀る祠があった。左右に焼き物のかえる、真中に石のかえるが祀られている。由来を見ると、この参道の横の川が汚れたので、昔はいたかえるもいなくなった。 昭和47年に「かえる大明神」をつくり、きれいな川が戻るように、取り組みがはじまったようだ。 |

「かえるまつり」が行われ、かえるグッズが販売されていた。 「かえるまつり」が行われ、かえるグッズが販売されていた。 |

四柱神社。 四柱神社。茅の輪くぐりをしてから、参拝。 |

レトロなビル。 レトロなビル。 |

入口には「松本市下町会館」とあり、現在は1階はカフェになっていた。 入口には「松本市下町会館」とあり、現在は1階はカフェになっていた。 |

「松本ホテル花月」のかつての入口。 「松本ホテル花月」のかつての入口。 |

土蔵風の「三代澤酒店」。 土蔵風の「三代澤酒店」。下 試飲をやってみた。500円で3銘柄。 左から、「大信州」(松本市の「大信州酒造」)、「アルプス正宗」(松本市の「亀田屋酒造店」)、「大雪渓」(池田町の「大雪渓酒造」)。 |

|

| 松本城 |

松本城に入る直前、太鼓門のすぐ前に現在の松本市役所があった。旧市役所より格段に大きい。 松本城に入る直前、太鼓門のすぐ前に現在の松本市役所があった。旧市役所より格段に大きい。 |

太鼓門。 太鼓門。本丸に入る正門。平成11年に復元された。 門を入ると桝形になっている。桝形は、敵が門を突破しても二度曲がらない城内に入れないようにしたたまり場。 |

桝形を抜けるt城内で、すぐに二の丸御殿跡があった。建物の各部分の名前を書いたプレートがあり、今はなき御殿を多少は想像できた。 桝形を抜けるt城内で、すぐに二の丸御殿跡があった。建物の各部分の名前を書いたプレートがあり、今はなき御殿を多少は想像できた。 |

黒門。 黒門。二つの門があり、写真は、二の丸から内堀を渡り、本丸に入るところにあるのが二の門。平成元年の復元。 |

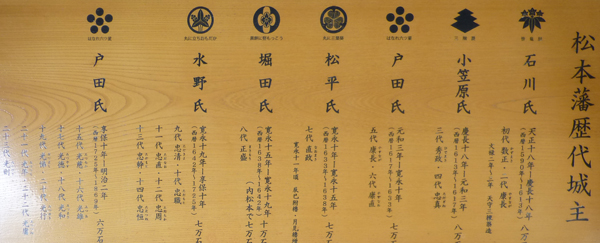

二の門を入ったところに入城券売場があり、さらに、写真の一の門を通ると本丸になる。昭和35年の復元。 二の門を入ったところに入城券売場があり、さらに、写真の一の門を通ると本丸になる。昭和35年の復元。下 歴代城主。石川氏は豊臣時代。小笠原氏は、豊臣時代から始まり、江戸時代最初の城主。江戸期には、しばしば転封があり、城主は、戸田、松平、堀田、水野、戸田と変わった。 |

|

|

上 国宝・松本城天守に入るのは45年ぶり。 上 国宝・松本城天守に入るのは45年ぶり。大天守の左に出っ張っているのが辰巳附属櫓でさらに月見櫓が出っ張っている。右には乾小天守があり、大天守と渡櫓でつながっている。 台風通過でしたね。熊がいない、湿原散策、適していたでしょうが残念ですね。ガイドの電話で、ツアーかと思いましたが、レンタカーと出てきたので、ガイドだけ予約と判明。ガイド予約していてよかったですね。鉄道なら駅でわかる可能性あるけど、レンタカーだと湿原行って、入場できないことがわかる可能性が高いだろうし。 左 天守の前の広場には本丸御殿が建っていた。 |

大天守は6階建てだが、入ってすぐの1階部分。 大天守は6階建てだが、入ってすぐの1階部分。 |

1階部分は、部屋として使った中心部分が、周囲の廊下よりも高くなっている。 1階部分は、部屋として使った中心部分が、周囲の廊下よりも高くなっている。 |

階段はかなり急だった。 階段はかなり急だった。 |

上の階に行くと、混雑が激しくなり、上に上がるだけで並ばねばならなかった。 上の階に行くと、混雑が激しくなり、上に上がるだけで並ばねばならなかった。 |

最上階の6階も、到着してから階段を下りるまで一列に並んで歩く。 最上階の6階も、到着してから階段を下りるまで一列に並んで歩く。下 並んで歩きながら、外の写真をさっと撮影。北側を撮影したもの。 真中少し左に現在の開智小学校があり、その左上に開智学校があるのだが、木で大部分隠れている。 |

|

天守を出て、開智学校に向かう途中、別の方向から天守を眺める。 天守を出て、開智学校に向かう途中、別の方向から天守を眺める。 |

| 開智学校 |

続いて、国宝・開智学校へ。 続いて、国宝・開智学校へ。少し手前に、現役の開智小学校があった。塔があることなど、開智学校をイメージした部分もみられる。 写真左下に、開智学校がわずかに写っている。 |

開智学校の入場口の真ん前に松本カトリック教会の司教館が移設されていた。 開智学校の入場口の真ん前に松本カトリック教会の司教館が移設されていた。 |

神父が住んだ部屋。 神父が住んだ部屋。 |

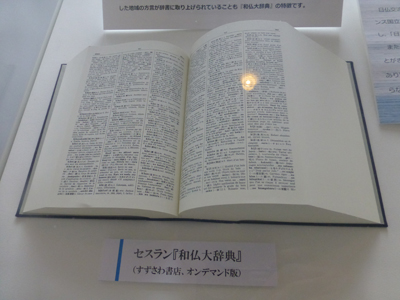

和仏辞書では有名な「和仏大辞典」。この辞書を作ったセスランは、松本カトリック教会の神父であったという。松本での在任時には完成はしていなかったが、完成した辞書には、長野の方言的な用法も含まれていることが、例示されていた。 和仏辞書では有名な「和仏大辞典」。この辞書を作ったセスランは、松本カトリック教会の神父であったという。松本での在任時には完成はしていなかったが、完成した辞書には、長野の方言的な用法も含まれていることが、例示されていた。 |

開智学校は、入場すると建物の裏手が見える。ぐるっと回って、表側に行く。 開智学校は、入場すると建物の裏手が見える。ぐるっと回って、表側に行く。下 表へ。ここも45年ぶり。 明治9年から別の場所で小学校で使われ、昭和38年に廃校になり、ここに移設された。 |

|

正面玄関。学校名のプレートを天使が支えている。 正面玄関。学校名のプレートを天使が支えている。 |

部屋の中は改装されて展示室になっている。 部屋の中は改装されて展示室になっている。 |

明治天皇の視察時に御座所だった部屋。この部屋があったために、長く建物が残ったのだろうという説明があった。 明治天皇の視察時に御座所だった部屋。この部屋があったために、長く建物が残ったのだろうという説明があった。 |

講堂。幅のわりに奥行きがあるのと、廊下から中が見えるのが特徴。 講堂。幅のわりに奥行きがあるのと、廊下から中が見えるのが特徴。国宝の近代建築物は3件で、そのうちの1つが開智学校。ほかは、迎賓館赤坂離宮と富岡製糸場だという。 |

| 夕食と宿 |

開智学校から駅前の宿まで2km弱。歩いていると店頭の黒板に"まるごとピーチ"と書いてあるのが目に入った。 開智学校から駅前の宿まで2km弱。歩いていると店頭の黒板に"まるごとピーチ"と書いてあるのが目に入った。「竹陽」という洋菓子店で、"まるごとピーチ"を買った。 |

駅ビルで夕食にしてから宿に戻ることにした。 駅ビルで夕食にしてから宿に戻ることにした。「ジラソーレ」というピザ店で、店頭の看板に描いてあるピザが地ものを使っていて魅力的に思い、それを食べて行くことにした。 |

店内。 店内。ヒューガルテンが目に入り、ヒューガルテンを飲もうと思ったが、地ビールもあることがわかり、地ビールにした。 下左 「松本オーサム・ペールエール」。 下右 製造元は、松本市の松本ブルワリー。 |

|

「サマー・ピッツァ」。 「サマー・ピッツァ」。地元産の豚のパンチェッタや松本ハム、ズッキーニを使っているとあった。 国内旅行でピザを食べるのは珍しいが、美味しくいただいた。 |

すでに荷物を預けてある「東横イン

松本駅東口」へ。5泊する。 すでに荷物を預けてある「東横イン

松本駅東口」へ。5泊する。 |

部屋へ。 部屋へ。 |

夜食に、先ほど買った"まるごとピーチ"をいただく。 夜食に、先ほど買った"まるごとピーチ"をいただく。 |

|

|