| 2021.5 比叡山延暦寺 |

| 横 川 |

叡電出町柳駅で1日乗車券を買って、叡電、ケーブルを乗継ぎ、ロープウェイ駅へ。前日には、ここから徒歩で「北山」コースを歩き始めたが、この日はロープウェイを利用。 叡電出町柳駅で1日乗車券を買って、叡電、ケーブルを乗継ぎ、ロープウェイ駅へ。前日には、ここから徒歩で「北山」コースを歩き始めたが、この日はロープウェイを利用。 |

ケーブルの始発が9時で、それに接続してロープウェイの始発は9時15分。 ケーブルの始発が9時で、それに接続してロープウェイの始発は9時15分。すぐに、前日歩いたコースの上を通過し、比叡山上駅に到着。 |

ロープウェイの比叡山頂駅からシャトルバスの比叡山頂バス停は歩いて数分離れていて、しかも上り坂。 ロープウェイの比叡山頂駅からシャトルバスの比叡山頂バス停は歩いて数分離れていて、しかも上り坂。バス停に到着すると、9時30分発の横川(よかわ)行きのこれまた始発バスに乗車。 1日乗車券はシャトルバスは乗り放題。もっともバスにあまり多く乗ると、見学時間が減るので、最小限にとどめておくのが良いと思った。 |

途中、琵琶湖がわずかに見える区間があった。 途中、琵琶湖がわずかに見える区間があった。 |

9時50分に横川着。バスを下りると目の前に門がある。右手に拝観券売場がある。1日乗車券は拝観券付きなのだが、1日乗車券を渡すと、パンフレットにスタンプを押して渡された。これが拝観券代わりになるという。 9時50分に横川着。バスを下りると目の前に門がある。右手に拝観券売場がある。1日乗車券は拝観券付きなのだが、1日乗車券を渡すと、パンフレットにスタンプを押して渡された。これが拝観券代わりになるという。 |

入口から本堂に当たる横川中堂まで400mほど歩く。

入口から本堂に当たる横川中堂まで400mほど歩く。途中、延暦寺で活躍した僧数名を絵で解説していた。延暦寺は、最澄が開山した天台宗の本山。そして、ここで修行した僧が新たな宗派を生み出していった。 写真は日蓮だが、延暦寺での修行やその後の活躍について絵物語で表現していた。これが数人あって、時間の関係であまり見られなかった。 |

春に紅葉するもみじもあるんだ! ぽつぽつではなく、全体の1割くらいが紅葉でびっくり。一方、新緑のもみじもあって、紅葉と新緑を同時に見られるのも面白い。 春に紅葉するもみじもあるんだ! ぽつぽつではなく、全体の1割くらいが紅葉でびっくり。一方、新緑のもみじもあって、紅葉と新緑を同時に見られるのも面白い。 |

龍ケ池弁天。 龍ケ池弁天。昔、この池に大蛇がいて人々を苦しめていた。元三大師は、何でもできるという大蛇に、大きくならせ、次いで小さくならせた。大師は念力で小さい状態で閉じ込めた。そして弁天の従者として、善行をすると誓った。という言い伝えがある。 |

根本如法塔。 根本如法塔。慈覚大師円仁が書き写した経典を塔内に安置している。1階部分が四角だが、その上が円形なのが特徴。階段を上ったところにあり、横川中堂の入口と同じくらいの高さになっている。信長の焼き討ちなど何度か焼けた。現在のは大正14年に建てられたもの。 |

横川中堂。横川地区の本堂。 横川中堂。横川地区の本堂。傾斜地にあって、歩いていくと裏手に着くのだが、そこは堂よりも低い位置にあり、堂がかなり高く見える。このあと階段を上って、堂の正面へ。 |

横川中堂の正面。下から見上げた場合の最上階にあたる部分だ。 横川中堂の正面。下から見上げた場合の最上階にあたる部分だ。とても新しいと思った。何度か焼失、再建が繰り返され、昭和17年に雷で焼失、昭和46年に再建された鉄筋コンクリート造。靴を脱いで中を見学。 |

横川中堂から、ハイキングコースのような道を歩いて、400mほど離れた元三(がんざん)大師御廟へ。供花がありお墓だとわかる。ここまでやってきた人は自分以外誰もいなかった。 横川中堂から、ハイキングコースのような道を歩いて、400mほど離れた元三(がんざん)大師御廟へ。供花がありお墓だとわかる。ここまでやってきた人は自分以外誰もいなかった。 |

つぎに、またまたハイキングコースのような道を600mほど歩いて定光院へ。ここは入口から階段をどんどん下ったところにあり、戻るときが大変だった。 つぎに、またまたハイキングコースのような道を600mほど歩いて定光院へ。ここは入口から階段をどんどん下ったところにあり、戻るときが大変だった。ここは日蓮が20歳から32歳まで12年間すごしたところで、日蓮の居所として一番長いところ。ここを拠点にして日蓮宗が生み出された。 |

定光院から階段を上って元三大師堂(四季講堂)へ。500mくらいか。 定光院から階段を上って元三大師堂(四季講堂)へ。500mくらいか。元三大師は、10世紀の天台座主で延暦寺の歴史上重要な僧だったようだ。本名は良源、元三大師とともに慈恵大師という呼び名もあるようだ。 ここでは季節ごとに法華経の論議が行われたので四季講堂ともいう。 |

元三大師堂は、おみくじ発祥の地だという。門の右側に碑があった。 元三大師堂は、おみくじ発祥の地だという。門の右側に碑があった。ここでお、おみくじがあるのだが、一般的なおみくじとは少し違っている。僧に悩みを打ち明ける。僧が元三大師にうかがうために、僧がおみくじを引いて、どうすればよいかを話してくれるのだという。ポイントは自分がおみくじを引くのではなく、僧が引くということ。運試しの人はご遠慮くださいとも書いてあった。 |

ここから少し道を下ったところに「道元禅師得度霊跡」があるはずだ。曹洞宗の開祖、道元が得度した坊があったところに石碑があるのだが、そこに至る道は工事中で行けなかった。この石碑は、場所を示すためのもの。 ここから少し道を下ったところに「道元禅師得度霊跡」があるはずだ。曹洞宗の開祖、道元が得度した坊があったところに石碑があるのだが、そこに至る道は工事中で行けなかった。この石碑は、場所を示すためのもの。 |

鐘楼。 鐘楼。鐘をついてきた。 |

秘宝館。 秘宝館。かつては寺宝の展示をしていたようだが、今は東塔の国宝館にその役割をゆずり、建物があるだけで利用されていないし、積極的に案内もしていない。それでも重要文化財。 |

恵心院。 恵心院。僧・源信(死後の尊称が恵心僧都は、ここに引きこもって「往生要集」を著した。極楽往生についての文章をまとめたもので、彼は浄土教の祖とされるようだ。小さな建物でよく引きこもれたと思う。 |

虚子の塔。 虚子の塔。高浜虚子は比叡山を好み、寺ですごしたこともある。昭和28年、生前に 髪と爪を入れた供養塔を建てたという。 |

横川12時30分発のシャトルバスに乗車して、東塔の延暦寺バスセンターへ向かう。 横川12時30分発のシャトルバスに乗車して、東塔の延暦寺バスセンターへ向かう。横川には2時間半の滞在。この間かなり歩き回った。予想以上に広い範囲に建物が分散していたため。 東塔で昼食後、東塔を見て回り、その後、西塔へ行こう。西塔発の最終バスは16時20分なので、3時間半で、昼食と東塔、西塔の見学はかなり駆け足になりそうだ。 |

| 改修工事中の根本中堂など東塔 |

延暦寺バスセンターで下車。寺域の中にこんなのがあるのかとびっくり。静かだった横川に比べてずっと人出が多い。自分もはるか昔に根本中堂などは行ったのだが、横川までは足を延ばさなかった。 延暦寺バスセンターで下車。寺域の中にこんなのがあるのかとびっくり。静かだった横川に比べてずっと人出が多い。自分もはるか昔に根本中堂などは行ったのだが、横川までは足を延ばさなかった。土産物店などが入る建物の中の「鶴喜そば」で昼食。坂本の本店に行ったことがあり、老舗らしい立派な建物でそのイメージがあったのだが、ここの支店はセルフ形式の簡素な店だった。 |

門前そば。 門前そば。冷たいそばが食べたくて、その中で具がたくさん入っていたのにした。生卵1個が冷たいそばに入っているのは珍しい。これを一気に混ぜていただいた。そば自体も美味しかった。 |

東塔の拝観券売場で、横川で受け取ったスタンプが押されたパンフレットを見せて有料エリアへ。最初に別料金が必要な国宝館があったが、時間の関係上、無理だと思い(入れば西塔にいけない)、入場しなかった。 東塔の拝観券売場で、横川で受け取ったスタンプが押されたパンフレットを見せて有料エリアへ。最初に別料金が必要な国宝館があったが、時間の関係上、無理だと思い(入れば西塔にいけない)、入場しなかった。それで、最初に向かったのは大講堂。信長の比叡山焼き討ちのあと、徳川家光によって1634年に再建されたのだが、昭和31年に放火され焼失。かつては坂本にあった讃仏堂(同じ1634年に再建されたのち、明治初めの廃仏毀釈の中で、延暦寺から坂本に移動したものを戻したらしい。)を昭和39年に移築して現在に至る。 延暦寺で修行して鎌倉仏教の各宗派を開いた法然、親鸞、一遍、日蓮、道元、栄西の像が、本尊の横に並んでいる。 |

鐘楼。 鐘楼。ここでも鐘を打ってきた。 |

萬拝堂。 萬拝堂。平成になってからできたもの。入口を入ると金ぴかの千手観音がある。 |

大黒堂。 大黒堂。3つの顔をもつ三面大黒天が安置されている。小さな建物だが靴をぬいで参拝する。 |

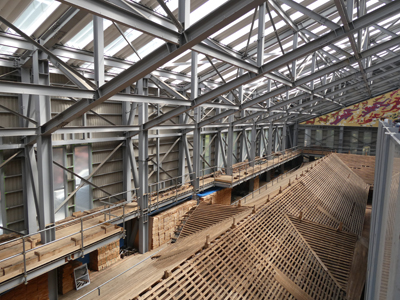

根本中堂へと下っていく。 根本中堂へと下っていく。平成28年から10年かけての改修工事中で、全体が巨大な仮設建造物の中に入れられ、その中で作業が行われていた。 下 外側に修理箇所の説明があり、読んでおいた。 |

|

内部を見学。工事現場を回るコースを見て回り、そこは撮影禁止だが、最後に見学ステージがあって、その上だけは撮影可能だった。 内部を見学。工事現場を回るコースを見て回り、そこは撮影禁止だが、最後に見学ステージがあって、その上だけは撮影可能だった。 |

作業用の足場の向こう側に根本中堂の屋根が見える。瓦が取り除かれこれから屋根の改修をするのだろう。 作業用の足場の向こう側に根本中堂の屋根が見える。瓦が取り除かれこれから屋根の改修をするのだろう。 |

回廊の屋根。こちらも瓦が取り除かれ改修に入るのだろう。 回廊の屋根。こちらも瓦が取り除かれ改修に入るのだろう。 |

見学を終え、外へ。 見学を終え、外へ。工事中とはいえ、僧が活動していて、現役の寺としての役割を果たしているのが印象的。 |

星峯稲荷。 星峯稲荷。根本中堂を出て狭い道を歩いて5分で到着。延暦寺の中にお稲荷さんがあるというのが不思議な感じ。稲荷らしい朱塗りの社殿。手前の両側には狐が鎮座。 右側の坂道を上がって文殊楼へ。文殊楼は根本中堂の前に石段があり、上れば行けるので参拝者がそこそこいたが、こちらの稲荷は誰もやってこず静寂に包まれていた。 |

文殊楼。 文殊楼。根本中堂の東の丘の上にあり、根本中堂の正門になっている。かつては坂本から表参道を上がってくると、この門に達し、ここから延暦寺に入った。信長の焼き討ちの際もここから入った。 |

大書院。 大書院。文殊楼の丘を下って大書院へ。ここは門の中は非公開。外から撮影。 昭和3年に、昭和天皇御大典と延暦寺創建1150年を記念して、東京にあったタバコ王といわれた村井吉兵衛の邸宅を移築したもの。 |

迎賓館としての役割があって、昭和天皇や上皇上皇后の御座所になった。昭和天皇の行啓は昭和50年、上皇上皇后とあるが、天皇皇后として平成19年に行啓された際のもの。 迎賓館としての役割があって、昭和天皇や上皇上皇后の御座所になった。昭和天皇の行啓は昭和50年、上皇上皇后とあるが、天皇皇后として平成19年に行啓された際のもの。 |

延暦寺会館のカフェで休憩するつもりなのだが、その前にもう一仕事しなけれなばらない。 延暦寺会館のカフェで休憩するつもりなのだが、その前にもう一仕事しなけれなばらない。延暦寺会館を右に見ながら、かつての表参道を坂本に向かって400mほど下る。かなりの急坂だ。そして法然堂へ。 ここが法然が得度した寺の跡だという。なんだか、民家のような感じもして、延暦寺内のほかの寺とは少し違う感じ。 |

急坂を上って、延暦寺会館に戻るのだが、これが大変。車道ではあるが傾斜がきつくて、途中で休み休みしながらでないと歩けない。 急坂を上って、延暦寺会館に戻るのだが、これが大変。車道ではあるが傾斜がきつくて、途中で休み休みしながらでないと歩けない。延暦寺会館に着くと、敷地内に入るところに厄除不動尊があり参拝。祀られている不動明王はかなり怖そうな顔つきをしている。 |

| ”梵字テラミスセット”と西塔 |

延暦寺会館。右側が宿坊(実質はホテル)、左側は1階にカフェ、2階にレストランがある。1階のカフェへ行ってみよう。 延暦寺会館。右側が宿坊(実質はホテル)、左側は1階にカフェ、2階にレストランがある。1階のカフェへ行ってみよう。 |

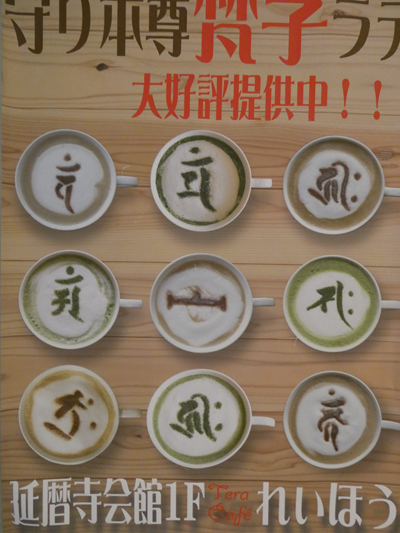

入口のポスターを見ると、梵字テラミスが面白そうだ。梵字ラテとのセットにしようと思って、中に入った。ティラミスじゃなく「テラミス」のようだ。「寺」とかけているのかな。 入口のポスターを見ると、梵字テラミスが面白そうだ。梵字ラテとのセットにしようと思って、中に入った。ティラミスじゃなく「テラミス」のようだ。「寺」とかけているのかな。梵字は古代インドのサンスクリット語で使われた文字で、仏教とともに日本にも入り、仏教に関係して使われる。現代のインドでは梵字をもとにして派生した文字が使われているようだ。 テラミスやラテに梵字が書かれているのは、デザイン的にきれいなだけでなく、厄除け開運のためにもなるようだ。テラミスは4月24日デビューで、10日ほどしかたっていなくて、土日祝とGW限定とラッキー。 |

先払いで「梵字ラテセット」1400円を注文すると、テラミスとラテそれぞれ、抹茶かカフェか聞かれてテラミスは抹茶、ラテはカフェにした。次に、テラミスとラテにどの文字を書くのか聞かれてびっくり。おかませだと思ってたので。一覧表を見て、それぞれの文字を選んだ。 先払いで「梵字ラテセット」1400円を注文すると、テラミスとラテそれぞれ、抹茶かカフェか聞かれてテラミスは抹茶、ラテはカフェにした。次に、テラミスとラテにどの文字を書くのか聞かれてびっくり。おかませだと思ってたので。一覧表を見て、それぞれの文字を選んだ。 |

店内。すいているように見えるが、窓際の席はほぼ埋まっている。窓際の開いている席があったので、そちらに着席。 店内。すいているように見えるが、窓際の席はほぼ埋まっている。窓際の開いている席があったので、そちらに着席。 |

窓からは琵琶湖が見えた。写真の山は琵琶湖の東岸にあり、近江富士といわれる三上山。 窓からは琵琶湖が見えた。写真の山は琵琶湖の東岸にあり、近江富士といわれる三上山。 |

梵字テラミス。 梵字テラミス。文字はカーンと読み「とり」年の守護尊の不動明王をあらわすという。 生湯葉の食感がでるように工夫したとか。そういわれれば確かにそうかなとも思う。 |

梵字ラテ。 梵字ラテ。文字はマンと読み「うさぎ」年の守護尊の文殊菩薩をあらわすという。 |

延暦寺会館を出たのが15時。東塔エリアがまだ少し残っていて、それを見て、西塔エリアに歩いて向かう。あと1時間少々で回れるか心配で、急ぎ足で移動した。 延暦寺会館を出たのが15時。東塔エリアがまだ少し残っていて、それを見て、西塔エリアに歩いて向かう。あと1時間少々で回れるか心配で、急ぎ足で移動した。戒壇院。 僧になるため必要な授戒会が年に一度開かれるところだという。 |

阿弥陀堂。 阿弥陀堂。東塔の中でも丘の上にあり、バスセンターからは近い割に遠回りしないと行けない。昭和12年にできたもの。 |

法華総持院東塔。 法華総持院東塔。法華経をおさめた塔で最澄は全国8ヶ所に建てたが現存するのはここだけ。比叡山にももう1か所、西塔があったのだが、現存していない。 昭和55年の再建と新しい。阿弥陀堂とは空中の渡り廊下でつながっている。 |

西塔エリアへ急ぐ。2、3分で、前日、京都トレイルを歩いているときに通ったコースに出た。 西塔エリアへ急ぐ。2、3分で、前日、京都トレイルを歩いているときに通ったコースに出た。ドライブウェイを越える橋を渡ったところにある山王院。 智証大師円珍が住んだという。千手観音があるのだが閉鎖されているので見られない。ここまでが東塔エリア。 |

前日下った階段を再び下り、下ったところにある浄土院へ。ここからが西塔エリア。

前日下った階段を再び下り、下ったところにある浄土院へ。ここからが西塔エリア。浄土院は、天台宗開祖で延暦寺創建した伝教大師最澄の御廟所。 お墓はこの奥にあるのだが、入れたのは庭だけだった。 |

前日、下った椿堂への階段を下らずに直進すると西塔エリアのチェックポイントがあったが、すでに16時前で、この時間から参拝する人も少ないからかフリーパス状態になっていた。 前日、下った椿堂への階段を下らずに直進すると西塔エリアのチェックポイントがあったが、すでに16時前で、この時間から参拝する人も少ないからかフリーパス状態になっていた。渡り廊下で繋がれた2つの堂があり、これは西側の常行堂。当日に申し込みができる座禅体験ができるようだ。 |

渡り廊下の東側の法華堂。2つの堂は同じ形をしている。2つ合わせて「にない堂」といわれる。 渡り廊下の東側の法華堂。2つの堂は同じ形をしている。2つ合わせて「にない堂」といわれる。この2つは焼き討ち後、1595年に秀吉によって再建され、それが今も残っている。 |

釈迦堂。西塔エリアの本堂。 釈迦堂。西塔エリアの本堂。16時までの開場で、10分前に入場して見学。出たときには扉を閉める作業が行われていた。 国宝館はパスしたが、それ以外の主な建物を1日で見て回れた。とはいえ、始発バスから最終バスまで忙しかった。 |

西塔のバス停で、10分ほど待って、16時20分発の比叡山頂行きのシャトルバスに乗車。横川、西塔からは比叡山頂への最終バスだ。(バスセンターからは、さらに25分後に最終バスがあるが。) 西塔のバス停で、10分ほど待って、16時20分発の比叡山頂行きのシャトルバスに乗車。横川、西塔からは比叡山頂への最終バスだ。(バスセンターからは、さらに25分後に最終バスがあるが。) |

ロープウェイは下山者で混んでいて、1便あとの乗車になった。最前部に乗車すると京都市街の北の方がよく見えた。ロープウェイ、ケーブル、叡山電車を乗り継いで帰り、延暦寺1日観光終了。 ロープウェイは下山者で混んでいて、1便あとの乗車になった。最前部に乗車すると京都市街の北の方がよく見えた。ロープウェイ、ケーブル、叡山電車を乗り継いで帰り、延暦寺1日観光終了。 |

京都日帰り一覧 兵庫・滋賀・和歌山日帰り一覧 全体のトップページ |