| 2023.7 談山神社・安倍文珠院・藤原宮跡 |

| 談山神社 |

談山神社はじめ桜井と橿原のいろいろなところを回る。 談山神社はじめ桜井と橿原のいろいろなところを回る。まず、八木から桜井に向かう。今や、大阪線で数少なくなった「快速急行」で松阪行きという長距離列車。しかも10両とは珍しい。 |

ホームで待っていると「1両目は団体専用で乗車いただけません」とのアナウンス。 ホームで待っていると「1両目は団体専用で乗車いただけません」とのアナウンス。どんな団体が乗るんだって思い、先頭部へ。 なんと1両目は鮮魚電車だった。かつては行商人用の専用列車だったが、行商人が減り、専用列車はなくなり、一般列車に鮮魚電車が併結されているとは聞いていた。 でも、まさか、その鮮魚専用電車が見られるとは思ってもみなかった。 |

|

上 車体には魚の絵がラッピングされている。 上 車体には魚の絵がラッピングされている。左 内部は一般のロングシート車で、鮮魚を入れるためのトレイがあちこちに設置されている。 ドアは開くが、一般人が乗車できないようにテープが張られていた。 |

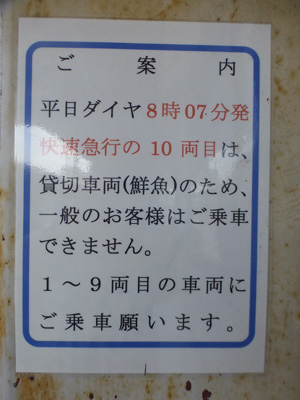

話が飛ぶが、談山神社など桜井での予定を終えて、桜井から八木に戻る際、上本町方面へのホームで鮮魚電車についての掲示を発見した。 話が飛ぶが、談山神社など桜井での予定を終えて、桜井から八木に戻る際、上本町方面へのホームで鮮魚電車についての掲示を発見した。桜井発8時7分の上本町行き快速急行が鮮魚電車をつないでいるようだ。 この電車は、6時44分松阪発、7時37分名張着の急行が、名張発7時43分、上本町着8時45分の快速急行にかわるものだ。折返し、上本町発8時54分、松阪着10時50分の快速急行で戻るようだ。この戻りの列車の一部区間に乗車できたようだ。 |

八木で名古屋行き特急"ひのとり"が先発していったので、急いで快速急行に乗車。 八木で名古屋行き特急"ひのとり"が先発していったので、急いで快速急行に乗車。 |

編成は、「鮮魚電車+ロングシート1両」+クロスシート4両+ロングシート4両の計10両で、ロング4両は名張で切り離しとのアナウンスがあった。 編成は、「鮮魚電車+ロングシート1両」+クロスシート4両+ロングシート4両の計10両で、ロング4両は名張で切り離しとのアナウンスがあった。行きは、名張で急行から快速急行になるが、そのときにロング4両が増結されるのだろう。 クロスシートに座るが5分で桜井着。 |

桜井駅は、山の辺の道を歩いた時以来、1か月半ぶり。その時は北口から歩きだしたが、この日は南口からバスに乗る。 桜井駅は、山の辺の道を歩いた時以来、1か月半ぶり。その時は北口から歩きだしたが、この日は南口からバスに乗る。 |

談山神社行きのコミュニティバス(運行は奈良交通)に乗車。たぶん、奈良交通が撤退を決めたので、コミュニティバスとして存続しているのだろう。 談山神社行きのコミュニティバス(運行は奈良交通)に乗車。たぶん、奈良交通が撤退を決めたので、コミュニティバスとして存続しているのだろう。自分以外には、地元客の利用が3人ほどあったが、観光客はなし。談山神社で見かけた観光客自体、数人だった。 |

25分ほどで談山神社着。500円とコミュニティバスとしては高い運賃だ。 25分ほどで談山神社着。500円とコミュニティバスとしては高い運賃だ。1つ前の多武峰(とうのみね)から登山道を歩くルートもあったが、バス道でさえかなりの傾斜があり、1kmほどあったので、歩くのは大変そうだ。でも、積雪時はバスが多武峰までになり、歩くしかないようだ。 |

10分ほどで談山神社に到着。 10分ほどで談山神社に到着。この日、回るのは全部初めての訪問だ。なかでも、談山神社はずっと気になっていた。 中臣(藤原)鎌足と中大兄皇子(のち天智天皇)がここで密談し、大化の改新の相談をしたという言われは知っていたからだ。 |

石段を上がり、本殿の手前で脇道へ。 石段を上がり、本殿の手前で脇道へ。神廟拝所(旧妙楽寺講堂)へ。大化の改新のあとまもなく、妙楽寺として創建された。 明治の廃仏毀釈で寺から神社になり、仏像は安部文殊院へ移された。そのため藤原鎌足の肖像画を拝む。 |

パワースポットとされる小さな滝と瀧神社。 パワースポットとされる小さな滝と瀧神社。 |

十三重塔。木造の十三重塔で世界唯一のものだという。紅葉につつまれた十三重塔の写真は何度もの見たことがあり、談山神社を代表する景色だ、 十三重塔。木造の十三重塔で世界唯一のものだという。紅葉につつまれた十三重塔の写真は何度もの見たことがあり、談山神社を代表する景色だ、 |

拝殿に上る。拝殿の外廊下。 拝殿に上る。拝殿の外廊下。 |

拝殿には靴を脱いで上る。 拝殿には靴を脱いで上る。 |

拝殿から本殿に向かって参拝。主神は藤原鎌足。 拝殿から本殿に向かって参拝。主神は藤原鎌足。 |

観音堂が開帳されていた。6月、7月だけだということ。ボランティアガイドによる説明がおこなわれていて、話を聞いた。 観音堂が開帳されていた。6月、7月だけだということ。ボランティアガイドによる説明がおこなわれていて、話を聞いた。 |

談峯如意輪観音菩薩像。 談峯如意輪観音菩薩像。廃仏毀釈のとき、この仏像だけは地下に隠されたので、この神社に残った。この仏像を参拝すると、足腰の病によいという。 |

バス停に戻り、桜井駅方面へのバスに乗車。帰りも、自分以外に地元客が2人乗ったが、観光客はいなかった。 バス停に戻り、桜井駅方面へのバスに乗車。帰りも、自分以外に地元客が2人乗ったが、観光客はいなかった。 |

| 安倍文殊院 |

|

上左 バスを河西能登町で下り、30分ほどかけて安倍文殊院へ。駅まで行って乗り換えると、乗継に無駄な時間を要するので2kmほど歩いた。 上左 バスを河西能登町で下り、30分ほどかけて安倍文殊院へ。駅まで行って乗り換えると、乗継に無駄な時間を要するので2kmほど歩いた。上右 安倍文殊院の入口に到着。 左 本堂。本堂と浮御堂が、別個に拝観券が必要。 |

本堂の屋根のある部分は、仏像が安置されている内部と通路を隔てて舞台がある。 本堂の屋根のある部分は、仏像が安置されている内部と通路を隔てて舞台がある。 |

堂内は撮影禁止のため、ポスターの写真を借用。 堂内は撮影禁止のため、ポスターの写真を借用。本尊の国宝、渡海文殊群像。とても変わっていてびっくり。 本堂とつながる釈迦堂には、妙楽寺(廃仏毀釈で談山神社になる)から移された釈迦三尊像もあった。 |

つぎに浮御堂へ。 つぎに浮御堂へ。下 お札を渡される。堂の前で願い事を唱えて時計回りに一周し、お札を1枚、お札入れに入れる。そのあと、同じことを7周目までくりかえす。 |

|

7周終え、正面の向かって左の扉から中に入って参拝。内部は撮影禁止。 7周終え、正面の向かって左の扉から中に入って参拝。内部は撮影禁止。安倍仲麻呂、安倍晴明の像が安置されているのだが、驚いたのは、その右側に、安倍晋三元総理、父の安倍晋太郎、安倍家先祖代々の位牌が置かれていたこと。政治家の安倍一族も、安倍仲麻呂以後の安倍家と関係があるのだろう。 |

本堂と浮御堂のセット券で1200円と高めの拝観料だったが、その代わり、お守りとらくがんをいただいた。 本堂と浮御堂のセット券で1200円と高めの拝観料だったが、その代わり、お守りとらくがんをいただいた。 |

境内には東西2つの古墳があり、西古墳は中に入れる。西古墳は特別史跡になっている。 境内には東西2つの古墳があり、西古墳は中に入れる。西古墳は特別史跡になっている。埋葬者は、安倍文殊院の創始者、安倍倉梯麻呂らしい。われる。倉梯麻呂は当地とは別のところに645年に安倍寺を創始し、鎌倉時代に現在地に移ったとのこと。 |

西古墳の内部。 西古墳の内部。 |

石仏群。 石仏群。このほか、東古墳なども見学。 下左 安倍文殊院バス停。 下右 コミュニティバス(運行は奈良交通)で桜井駅に向かった。 |

|

桜井から八木へ。桜井駅の行先表示器は、昔ながらのパタパタ式のがまだ使われていた。 桜井から八木へ。桜井駅の行先表示器は、昔ながらのパタパタ式のがまだ使われていた。 |

急行、上本町行きに乗車。ロングシート車だが、6両編成の2ヶ所にトイレがあり、トイレの横だけは固定クロスシートになっていた。 急行、上本町行きに乗車。ロングシート車だが、6両編成の2ヶ所にトイレがあり、トイレの横だけは固定クロスシートになっていた。 |

5分ほどで八木に戻った。 5分ほどで八木に戻った。八木駅はよく乗換はするのだが、外に出ることはめったにない。外に出て気づいたのは、「大和八木駅」の大きな表示はなく(小さいのはあったのだが)、かわりに「近鉄八木駅名店街」という大きな表示があったこと。 |

|

上左 駅名店街のなかにある「宮廷飯店」へ。 上左 駅名店街のなかにある「宮廷飯店」へ。上右 店内。 左 暑いので、冷麺にした。汁がほんのわずかで、マレーシアでは、ドライと言われることもある麺だった。麺と汁と具はよく混ぜてから出された。日本でお目にかかったのは初めてで、美味しかった。 |

| 藤原宮跡、橿原考古学博物館、神武天皇陵、橿原神宮 |

八木駅南口からコミュニティバス(運行は奈良交通)に乗車。運賃は1乗車170円と安い。 八木駅南口からコミュニティバス(運行は奈良交通)に乗車。運賃は1乗車170円と安い。 |

「橿原市藤原京資料室前」で下車。 「橿原市藤原京資料室前」で下車。資料室はJA施設の2階に間借りで。たいしたことなかった。目的は資料室じゃなく、藤原京跡なので、資料室は1分で退出し、藤原京跡に向かった。 |

藤原京跡に到着。広大な土地が開発されずに保存されている。でも、何もないので、観光対象にはなりにくい。 藤原京跡に到着。広大な土地が開発されずに保存されている。でも、何もないので、観光対象にはなりにくい。 |

広大な範囲の中に3ヶ所、オレンジ色の低い柱で建物跡を示しているところがある。そのうちの1つ。 広大な範囲の中に3ヶ所、オレンジ色の低い柱で建物跡を示しているところがある。そのうちの1つ。ここは太極殿の院南門だったところという。 |

遊歩道はなく、雑草が茂る中を歩かねばならなかった。 遊歩道はなく、雑草が茂る中を歩かねばならなかった。自分以外に訪れる人はなく、広大な土地を独り占めできたのはよかった。 |

バスで八木駅に戻り、電車で畝傍御陵前に向かった。駅舎は社殿風にしてある。 バスで八木駅に戻り、電車で畝傍御陵前に向かった。駅舎は社殿風にしてある。 |

橿原考古学博物館(正式には奈良県立橿原考古学研究所附属博物館)に到着。 橿原考古学博物館(正式には奈良県立橿原考古学研究所附属博物館)に到着。 |

さまざまな形の埴輪。もっと面白い形をしたものもあったが、それは撮影不可だった。 さまざまな形の埴輪。もっと面白い形をしたものもあったが、それは撮影不可だった。 |

馬の埴輪は何度も見たが、犬や鹿、鶏の埴輪は初めて見た。 馬の埴輪は何度も見たが、犬や鹿、鶏の埴輪は初めて見た。 |

棺といえば石か木を思い浮かべるが、古墳時代の末期から飛鳥時代にかけて陶器でつくった陶棺も使われた。 棺といえば石か木を思い浮かべるが、古墳時代の末期から飛鳥時代にかけて陶器でつくった陶棺も使われた。陶棺は、岡山で多く出土し、畿内は余り多くない。円筒型の足がついているのが特徴。 |

神武天皇陵の参道入口。駅名の畝傍御陵は神武天皇陵のこと。 神武天皇陵の参道入口。駅名の畝傍御陵は神武天皇陵のこと。 |

うっそうとした森の中の参道を歩く。玉砂利なので、長く感じる。自分の参拝した天皇陵の中でも、明治天皇桃山御陵についで長い参道だ。 うっそうとした森の中の参道を歩く。玉砂利なので、長く感じる。自分の参拝した天皇陵の中でも、明治天皇桃山御陵についで長い参道だ。 |

神武天皇陵を参拝。 神武天皇陵を参拝。参拝後、車道に出る短絡ルートを歩いた。途中、畝傍陵墓監区事務所があった。奈良県などいくつかの県の天皇陵はここが管轄している。 車道に出て橿原神宮に向かった。車はたくさん通るものの森の中の道でいい雰囲気だ。 |

橿原神宮の北参道の入口。 橿原神宮の北参道の入口。 |

玉砂利の長い参道を歩き、外拝殿に到着。 玉砂利の長い参道を歩き、外拝殿に到着。 |

外拝殿より本殿に向かって参拝。 外拝殿より本殿に向かって参拝。 |

本殿への廊下。 本殿への廊下。 |

深田池。飛鳥時代からあるため池といわれる。 深田池。飛鳥時代からあるため池といわれる。 |

橿原神宮前駅へ到着。神社の社殿風につくってある。 橿原神宮前駅へ到着。神社の社殿風につくってある。 |

橿原神宮前駅前のポストは黄色だ。特別な色のポストも各地を歩いているとたまに遭遇する。黄色は3ヶ所目。 橿原神宮前駅前のポストは黄色だ。特別な色のポストも各地を歩いているとたまに遭遇する。黄色は3ヶ所目。 |

奈良日帰り一覧 全体のトップページ |