| 2023.7 東大寺・春日大社・奈良博 |

| 東大寺 |

この日の4日前、午後は春日大社、東大寺を散策した。東大寺では16時に閉鎖される施設があり、また正倉院は平日でしかも15時までの見学だと判明。 この日の4日前、午後は春日大社、東大寺を散策した。東大寺では16時に閉鎖される施設があり、また正倉院は平日でしかも15時までの見学だと判明。そのため、この日は東大寺と春日大社にしぼって見学し、あわせて国立博物館にも行くことにした。午前中は東大寺を回る。 写真は地下に駅がある近鉄奈良駅の駅ビル。駅を出て東大寺方面に歩き始めた。 |

猛暑のため鹿たちも日陰に集まっていた。 猛暑のため鹿たちも日陰に集まっていた。 |

奈良県庁。何度も通りかかっているが、今回はじっくり眺めてみた。 奈良県庁。何度も通りかかっているが、今回はじっくり眺めてみた。1965年の竣工だというが、もっと現代的な感じがする。設計者は片山光生。片山が手がけた一番有名な建築は、旧国立競技場(1964年の東京オリンピックなどの会場)。 |

県庁の敷地内には、かつて駐車場だったところに奈良公園バスターミナルがある。 県庁の敷地内には、かつて駐車場だったところに奈良公園バスターミナルがある。2019年に完成したが、まもなくコロナ禍になった。観光バス用のターミナルで路線バスはやってこないため、ずっと閑散としていたそうだ。この日も訪日客向けのバスが1台停車していただけ。 |

西側から東大寺の境内に入る。 西側から東大寺の境内に入る。下 この日の午前中の散策コース。4日前、駆け足で回ったところをゆっくり見学しながら歩いた。 |

|

戒壇院の千手堂へ。 戒壇院の千手堂へ。戒壇院は東大寺の中でも最西端にある。戒壇院の中でも、中心になる戒壇堂が工事中で、かわりに千手堂が公開されていたので、参拝。 |

(内部は撮影禁止なので、玄関先の看板の写真を拝借) (内部は撮影禁止なので、玄関先の看板の写真を拝借)本尊は、厨子に納められた千手観音立像。その周囲には、四天王像が取り囲んでいる。 厨子も千手観音も四天王もみごたえ大だった。 ほかに鑑真和上像も安置されていた。 |

工事で拝観停止中の戒壇堂。上部が見えるだけ。 工事で拝観停止中の戒壇堂。上部が見えるだけ。千手堂の特別拝観は、2023年9月25日で終了。かわって、戒壇堂の拝観が2023年10月1日から再開との掲示があった。 |

東に歩くと「東大寺学園幼稚園」があった。東大寺学園というと、中高が有名だが、同じ学校法人で幼稚園もやっていることをはじめて知った。 東に歩くと「東大寺学園幼稚園」があった。東大寺学園というと、中高が有名だが、同じ学校法人で幼稚園もやっていることをはじめて知った。 |

|

上 正倉院の外構は平日の10〜15時だけの公開で、見ることができた。過去に3、4回は見ているが、久しぶりだ。 上 正倉院の外構は平日の10〜15時だけの公開で、見ることができた。過去に3、4回は見ているが、久しぶりだ。明治になって宮内庁の管理になったが、それ以前は東大寺の建物だったので、東大寺に隣接している。 左 現在では宝物は写真の東宝庫と外からは見えない西宝庫で保管されている。 |

大仏殿を裏手から眺める。裏手から眺める機会はめったになく新鮮な感じだ。 大仏殿を裏手から眺める。裏手から眺める機会はめったになく新鮮な感じだ。資材がおいてある付近が三面僧房跡、そこと大仏殿の間が講堂跡。 |

大湯屋。 大湯屋。13世紀のもので、中には鉄製の風呂があるという。 |

屋根には水蒸気を逃すための穴が設けられている。 屋根には水蒸気を逃すための穴が設けられている。 |

二月堂の前までやってきた。普通なら、東大寺にきて、二月堂ははずせないところだが、今回は、4日前にやってきたばかりで、余りにも暑いので今回は上らない。 二月堂の前までやってきた。普通なら、東大寺にきて、二月堂ははずせないところだが、今回は、4日前にやってきたばかりで、余りにも暑いので今回は上らない。 |

四月堂(三昧堂)。4日前にきたときはすでに閉鎖されていた。扉の所から参拝。 四月堂(三昧堂)。4日前にきたときはすでに閉鎖されていた。扉の所から参拝。 |

法華堂(三月堂)。4日前にきたときはすでに閉鎖されていた。拝観料を払い、入場。何度か訪問しているが、最近はなく、久しぶりだ。 法華堂(三月堂)。4日前にきたときはすでに閉鎖されていた。拝観料を払い、入場。何度か訪問しているが、最近はなく、久しぶりだ。東大寺で一番古い建物。本尊はじめ仏像を腰かけて、扇風機にあたりながら鑑賞。厨子に入った仏像が1体あり、12月16日にだけ開扉されるとのこと。 |

手向山(たむけやま)八幡宮。 手向山(たむけやま)八幡宮。大仏建立のさいに宇佐八幡から招かれたらしい。明治の「廃仏毀釈」の時期、東大寺はどう乗り切ったのか気になる。 |

大仏殿の東にあった東塔跡。緑の部分に、東塔の基壇をつくる計画のようだ。 大仏殿の東にあった東塔跡。緑の部分に、東塔の基壇をつくる計画のようだ。 |

東大寺ミュージアム。 東大寺ミュージアム。大仏殿は4日前に入ったばかりなので、この日は入らず、ミュージアムに直行した。 この日は27日。翌日の7月28日には、大仏殿で解除会(けじょえ)があり、8月6日まで殿内で茅の輪くぐりができるとの案内があり、ちょっと失敗したかなと思った。 ミュージアムを出ると12時30分で、東大寺境内に3時間ほどいた。 |

| 春日大社と奈良博 |

春日大社の参道を歩き、万葉植物園の入口にある「春日荷茶屋」で昼食にする。 春日大社の参道を歩き、万葉植物園の入口にある「春日荷茶屋」で昼食にする。 |

店内。 店内。 |

粥のセット。粥と卵焼き、山菜などのおかず、漬物の「万葉粥」1100円とさらに柿の葉寿司と葛餅がついた「大和名物膳」1650円があり、名物膳にした。 粥のセット。粥と卵焼き、山菜などのおかず、漬物の「万葉粥」1100円とさらに柿の葉寿司と葛餅がついた「大和名物膳」1650円があり、名物膳にした。 |

粥は毎月変わるのだが、7、8月と9月2週目ころまでは冷し粥で「うす茶粥」。冷たくて食欲のない時期にはとてもよい。 粥は毎月変わるのだが、7、8月と9月2週目ころまでは冷し粥で「うす茶粥」。冷たくて食欲のない時期にはとてもよい。 |

食後は隣の「万葉植物園」へ。一部工事中で立ち入れないエリアがあり、本来500円のところ400円になっていた。 食後は隣の「万葉植物園」へ。一部工事中で立ち入れないエリアがあり、本来500円のところ400円になっていた。 |

わらび。ここの特徴は、その植物が万葉集の中で何首詠まれているか書いてあること。わらびは1首。そして、その植物が詠まれた歌が示されていること。 わらび。ここの特徴は、その植物が万葉集の中で何首詠まれているか書いてあること。わらびは1首。そして、その植物が詠まれた歌が示されていること。 |

円窓。 円窓。もともと春日大社にあったが、長らく奈良公園内に設置されていた。2022年に万葉植物園に移設されたという。内部は非公開。 |

藤棚のエリアがあり、藤のきれいな時期に見てみたいものだ。 藤棚のエリアがあり、藤のきれいな時期に見てみたいものだ。 |

国宝殿へ。刀剣類や小物の工芸品などが中心だった。 国宝殿へ。刀剣類や小物の工芸品などが中心だった。 |

春日若宮おん祭などの雅楽で使われる"だだいこ"。これはあたらに造られ、祭りなどで使われるもの。 春日若宮おん祭などの雅楽で使われる"だだいこ"。これはあたらに造られ、祭りなどで使われるもの。昭和51年まで使われてきた国宝の"だだいこ"は痛んできたので、修復され、他の国宝と共に展示されていた。 |

本殿の特別拝観。階段を上がり、本殿が見えるところから参拝できた。 本殿の特別拝観。階段を上がり、本殿が見えるところから参拝できた。 |

つり灯籠が並ぶ廊下。 つり灯籠が並ぶ廊下。 |

御蓋山浮雲峰遥拝所。 御蓋山浮雲峰遥拝所。春日山原生林の中にあり入山が許されない御蓋山浮雲峰と春日大社本殿、平城宮大極殿を結ぶ線上にある遥拝所。 |

万灯籠再現 藤浪之屋。 万灯籠再現 藤浪之屋。春日大社には約3000の灯籠があり、2月の節分と8月14、15日には。すべての灯籠に火を灯すという。 藤浪之屋という建物内で、灯籠を灯す夜を再現したもの。 |

春日大社の参道を、大仏殿方面への分岐点まで戻った。 春日大社の参道を、大仏殿方面への分岐点まで戻った。その近くに「夢風ひろば」という一角があり、カフェや土産物店が数店集まっている。その中で、今回の目的の店は「大仏プリン本舗」。 |

カフェだと思ってやってきたのだが、実際は土産物店。その一角で、大仏プリンを売っていた。 カフェだと思ってやってきたのだが、実際は土産物店。その一角で、大仏プリンを売っていた。 |

普通サイズのプリンは、いろいろな味のものがあって、各410円。バカでかいサイズの大きなものは、カスタードと抹茶だけで各1000円。 普通サイズのプリンは、いろいろな味のものがあって、各410円。バカでかいサイズの大きなものは、カスタードと抹茶だけで各1000円。本当は、抹茶の超大型をいただきたかったのだが、売り切れで、カスタードにした。 |

バカでかサイズのプリンは、普通のサイズの5個分入っているという。美味しいけれども、さすがに、途中で飽きてきた。なんとか食べきったって感じ。 バカでかサイズのプリンは、普通のサイズの5個分入っているという。美味しいけれども、さすがに、途中で飽きてきた。なんとか食べきったって感じ。 |

国立博物館の向かいに「奥村記念館」がある。ゼネコンの奥村組の展示施設兼無料休憩所。 国立博物館の向かいに「奥村記念館」がある。ゼネコンの奥村組の展示施設兼無料休憩所。奥村組は、明治時代に個人企業で創業し、1960年代にゼネコンの1つに数えられるようになった。 創業者は奈良出身で、1960年代に奈良県庁を受注するなど、奈良とかかわりが深く、この地に記念館ができたようだ。 |

小さな展示コーナーだが、奥村組の歴史がよくわかる。 小さな展示コーナーだが、奥村組の歴史がよくわかる。1930年代に。大軌(現近鉄)の鶴橋付近の高架工事、八幡製鉄所の戸畑工場を受注し、名をあげた。 1950年代に、写真の真中にもある通天閣を受注。60年代に奈良県庁。1970年の万博では万博ホールなど。80年代に青函トンネル。 1995年、阪神大震災のとき、復旧に2年かかるといわれたJRを2ヶ月で開通させたのは有名。 |

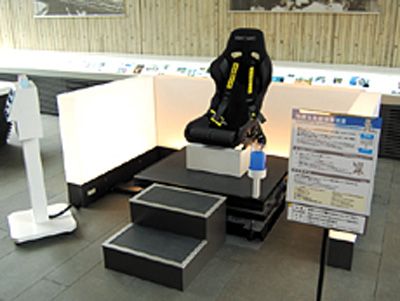

(うまく撮影できなかったので、奥村組のHPの写真を拝借)

(うまく撮影できなかったので、奥村組のHPの写真を拝借)奥村組は近年、耐震工法や耐震補強工事に特に力をいれている。 この椅子は、過去の地震の揺れの体験と免振対策を施した場合の揺れを体感できるもの。 |

|

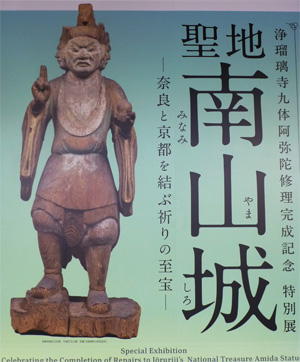

上 奥村記念館を出て、道を渡ると奈良国立博物館。何度もきているとはいえ、ここ10年ほどは足が遠のいていた。 上 奥村記念館を出て、道を渡ると奈良国立博物館。何度もきているとはいえ、ここ10年ほどは足が遠のいていた。左 この日は、2023年7月8日から9月3日までの「聖地 南山城」の展示を見る。南山城の名刹の浄瑠璃寺の仏像の修理完成記念ということだ。 |

特別展をみたあとは、地下道を通って、なら仏像館へ。久しぶりなので、こんなに広い地下道だったのかなと思った。 特別展をみたあとは、地下道を通って、なら仏像館へ。久しぶりなので、こんなに広い地下道だったのかなと思った。下左・下右 なら仏像館では、館所有の仏像を中心に撮影可のものも多かった。 なかでも圧巻だったのは、吉野の金峯山寺の仁王門の金剛力士立像。高さ5mもあり、びっくりした。像は修復され、仁王門自体の修復が終わる令和10年まで、ここで公開されるという。 |

|

なら仏像館を出る。明治の建築で味がある。かつては、本館とか旧館とよばれていて、なら仏像館になってからは今回が初訪問だった。 なら仏像館を出る。明治の建築で味がある。かつては、本館とか旧館とよばれていて、なら仏像館になってからは今回が初訪問だった。 |

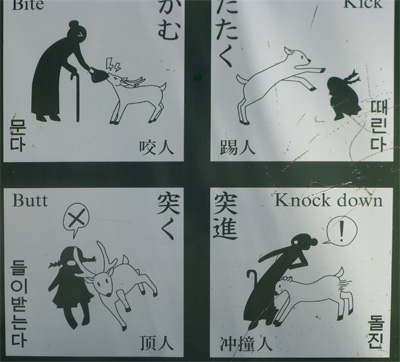

鹿の注意の看板。 鹿の注意の看板。この看板を撮影していたら、誰かがトントンとしてきた。誰だろうと思ったら鹿だった。 その鹿だが、おじぎを何度かした。鹿せんべいをもらうため、おじぎをする鹿は見たことがあるが、自分がおじぎをされたのは初めてだった。 近鉄奈良駅へ向かい、帰宅。 |

奈良日帰り一覧 全体のトップページ |