| 2日目 井 波 ・ 砺 波 |

| 井 波 |

東横イン新高岡の部屋は、窓側にデスクが設置されていた。今まで、東横インでは入口・バスの側にデスクがある部屋ばかりだったので、新鮮に思った。 東横イン新高岡の部屋は、窓側にデスクが設置されていた。今まで、東横インでは入口・バスの側にデスクがある部屋ばかりだったので、新鮮に思った。 |

窓からは新高岡駅が見える。 窓からは新高岡駅が見える。 |

朝食会場。(ぼかしてある) 朝食会場。(ぼかしてある)下 東横インの朝食は、数年前まではしょぼい場合が多かったが、それは昔の話。最近は工夫されていることが多く、今回もなかなかいい内容だ。 |

|

東横インから10秒でバスターミナルへ。東横インと新高岡駅の間にバスターミナルがあるので、とても便利だ。庄川町行きのバスに乗車。難点はキャッシュオンリーであること。 東横インから10秒でバスターミナルへ。東横インと新高岡駅の間にバスターミナルがあるので、とても便利だ。庄川町行きのバスに乗車。難点はキャッシュオンリーであること。下 砺波をこえて、下車地の井波までの間は、散居村の景観がよく見られた。 |

|

|

上左 1時間弱で「井波中央」バス停に到着。木彫りの街だけあって、バス停の看板も木彫り。 上左 1時間弱で「井波中央」バス停に到着。木彫りの街だけあって、バス停の看板も木彫り。上右 街の中央の案内横にあった木彫りの塔。 左 浄蓮寺。ここの昔の住職が芭蕉の門弟で、芭蕉の墓から小石3個を持ち帰り塚をたてた。 |

右下にあるのが翁塚。 右下にあるのが翁塚。さらに2年後に、芭蕉の遺髪も持ち帰り、黒髪庵が建てられた。撮影している自分の背後に黒髪庵がある。 翁塚の横の建物は、さらに後年建てられた芭蕉堂。芭蕉の木像があるという情報があったが、のぞくと像でばなく写真が置かれていた。 |

|

上 瑞泉寺の門前町である八日町通り。 上 瑞泉寺の門前町である八日町通り。木彫りの工房と商店が続いている。 左 「若駒」で知られる若駒酒造。 |

そば屋「松屋」。 そば屋「松屋」。井波だけが、この日の目的地なら、松屋や若駒酒造には入りたいのだが、午後は砺波に行く予定なので、入れないのが残念。 |

八日町通りの家の軒下には、このような猫の彫刻が多い。 八日町通りの家の軒下には、このような猫の彫刻が多い。 |

瑞泉寺。 瑞泉寺。真宗大谷派(浄土真宗のうち東本願寺を本山とする派)の井波別院。 下 本堂。北陸では最大の木造建築物という記述もみたが、根拠は不明。建物内は撮影不可。 |

|

本堂前で靴を脱いで、本堂の参拝後、そのままスリッパで渡り廊下でつながる太子堂に移動できるよう1なっていた。 本堂前で靴を脱いで、本堂の参拝後、そのままスリッパで渡り廊下でつながる太子堂に移動できるよう1なっていた。 |

太子堂の張り出し屋根の下の彫刻。とても細かい。 太子堂の張り出し屋根の下の彫刻。とても細かい。太子堂には2歳のときの聖徳太子の像もあった。 |

さらに傾斜のある渡り廊下を歩いて宝物殿へ。 さらに傾斜のある渡り廊下を歩いて宝物殿へ。 |

消火器の置場を示すプレートも木彫り。 消火器の置場を示すプレートも木彫り。 |

八日町通りに戻り、先ほど目星をつけていた菓子店「よしむら」で休憩。 八日町通りに戻り、先ほど目星をつけていた菓子店「よしむら」で休憩。 |

田舎まんじゅう。左はピンク、右は白なのだが、色がはっきりしなくなった。 田舎まんじゅう。左はピンク、右は白なのだが、色がはっきりしなくなった。 |

店内にあった木彫り。ひょっとして松尾芭蕉? 店内にあった木彫り。ひょっとして松尾芭蕉? |

井波八幡宮。 井波八幡宮。井波城跡であり、瑞泉寺がもとあった場所でもある。戦国時代には、瑞泉寺を中心にした井波城は越中一向一揆の拠点であった。 |

奉納されている清酒。 奉納されている清酒。 |

拝殿の一番前の柱には、かわいいあまびえの木彫り。 拝殿の一番前の柱には、かわいいあまびえの木彫り。 |

臼浪水。 臼浪水。霊泉とされてきた。瑞泉寺の"泉"はこの泉からとったのだろう。 |

井波彫刻総合会館。 井波彫刻総合会館。獅子や欄間など木彫り作品をいろいろ見たが、撮影禁止。 舌 屋外にあった超横長の十二支を表したもの。 |

|

「道の駅 井波 木彫りの里」で昼食をとっていく。 「道の駅 井波 木彫りの里」で昼食をとっていく。下 入口付近にある七福神の木彫り。 |

|

井波出身の故・山田さんは"オリンピックおじさん"と呼ばれ私設応援団長のような存在で知られていたという。おじさんが集めた、写真やサインなどが展示されていて面白かった。 井波出身の故・山田さんは"オリンピックおじさん"と呼ばれ私設応援団長のような存在で知られていたという。おじさんが集めた、写真やサインなどが展示されていて面白かった。 |

レストラン店内。 レストラン店内。 |

ざるそば。 ざるそば。そば湯のサービスはなかった。 |

10段ソフト。 10段ソフト。10段となるとなかなか壮観。ゆっくり食べていたら、溶けてくるので、急いで食べなきゃ。 最近、200円から300円になったらしい。200円は信じれらないが、300円であっても十分に安い。 |

| 砺 波 |

|

上左 「木彫りの里」バス停から高岡行きバスに乗車。 上左 「木彫りの里」バス停から高岡行きバスに乗車。上右 途中、散居村のそばをいくつも通る。 左 「太郎丸」バス停で下車。 |

散居村ミュージアムへ。 散居村ミュージアムへ。学問的には「散村」だが、「散居村」が一般的にはなじみやすくて、使われているらしい。 |

展示室内。 展示室内。下 散居村の空中写真。 |

|

散居村の住居が、移築され、展示されている。 散居村の住居が、移築され、展示されている。 |

室内にも入れるようになっていた。 室内にも入れるようになっていた。 |

散居村を見ながら、チューリップ公園に向かう。 散居村を見ながら、チューリップ公園に向かう。 |

30分ほど歩き、チュ−リップ公園そばにある「チューリップ四季彩館」に到着。 30分ほど歩き、チュ−リップ公園そばにある「チューリップ四季彩館」に到着。 |

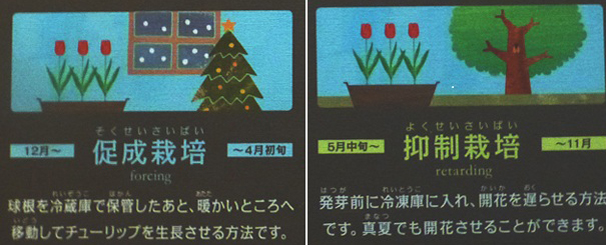

チューリップの時期は終わっているのだが、一年中、チューリップが咲いている。 チューリップの時期は終わっているのだが、一年中、チューリップが咲いている。抑制栽培、促成栽培で可能。展示室は、温室ではなく、温度の低い室内だった。 |

チューリップにもさまざまな品種があるだって知った。 チューリップにもさまざまな品種があるだって知った。下 促成栽培は、冷蔵庫で保存して、暖かいところに出す。 抑制栽培は、発芽前に冷凍庫に入れ、開花を遅らせる。 12月〜4月初旬は促成栽培、5月中旬〜11月は抑制栽培だそうだ。4月中旬〜5月上旬は普通の露地栽培。 |

|

チューリップ公園の中心部。 チューリップ公園の中心部。 |

園内には、花はほとんど咲いていなかったが、あじさいはところどころで咲いていた、 園内には、花はほとんど咲いていなかったが、あじさいはところどころで咲いていた、そばにある砺波市美術館や砺波郷土資料館は月曜休館。 |

チューrpップフェスのポスター。 チューrpップフェスのポスター。4月22日から5月5日の開催。2つ上の写真のあたりは、チューリップで埋め尽くされたようだ。 |

砺波駅。 砺波駅。 |

「夜高まつり」は山車が巡行する祭りだというのをどこかの展示で見たことがある。 「夜高まつり」は山車が巡行する祭りだというのをどこかの展示で見たことがある。 |

絵入りの駅名標。 絵入りの駅名標。散居村とチューリップが描かれている。 国鉄色のキハ40に乗って、高岡へ。 |

| "たかまさ" |

高岡駅前の飲食街エリアへ。ネット情報で美味しそうな店の目星をつけていたが、考えていた2軒がともに喫煙可ということで避けた。 高岡駅前の飲食街エリアへ。ネット情報で美味しそうな店の目星をつけていたが、考えていた2軒がともに喫煙可ということで避けた。そんな中で、見つけた禁煙店が"たかまさ"。 |

店内。(ぼかしてある) 店内。(ぼかしてある) |

生ビールと突き出し。 生ビールと突き出し。 |

刺身盛合せ。 刺身盛合せ。下左 清酒「成政」。 下右 ラベルは合掌造りの図柄だ。 醸造元は。南砺市の「成政酒造」。五箇山でなないが、五箇山に近いのでラベルに合掌造りが描かれたのだろう。 |

|

キジハタの焼魚を注文。 キジハタの焼魚を注文。 |

焼きあがったキジハタ。 焼きあがったキジハタ。 |

白エビかきあげ。 白エビかきあげ。美味しい魚で満腹になった。 |

新高岡まで乗車したキハ40は、忍者ハットリくん塗装だった。合掌造り民家も描かれている。 新高岡まで乗車したキハ40は、忍者ハットリくん塗装だった。合掌造り民家も描かれている。 |

1日目 富山のトップ 全体のトップページ 3日目 |