| 大川小学校へ |

この日は大震災で生徒が多数、犠牲になった大川小学校に向かう。 この日は大震災で生徒が多数、犠牲になった大川小学校に向かう。朝食は和朝食になっていた。 |

朝食会場はイタリアンがメインのカフェレストラン。写真の真ん中にもイタリア国旗が掲げられている。 朝食会場はイタリアンがメインのカフェレストラン。写真の真ん中にもイタリア国旗が掲げられている。食後はチェックアウトして、石巻駅に向かう。 |

駅舎の入口では石ノ森章太郎の漫画のキャラクターが出迎えてくれる。 駅舎の入口では石ノ森章太郎の漫画のキャラクターが出迎えてくれる。大川小学校は大合併のために石巻市に属するが、中心からは遠く、北上川河口近くだ。住民バスを利用し、さらに徒歩区間が長いので、荷物をコインロッカーに預け、身軽になって出発。 |

仙石線あおば通行き普通電車に乗車。この旅行では初めて乗る電車だ。(三沢〜八戸は電化区間だが、乗車したのは気動車だった。) 仙石線あおば通行き普通電車に乗車。この旅行では初めて乗る電車だ。(三沢〜八戸は電化区間だが、乗車したのは気動車だった。) |

10分ほど乗車し、石巻あゆみ野で下車。 10分ほど乗車し、石巻あゆみ野で下車。この地区は、被災者向けの住宅が多くつくられ、地名も”復興への歩み”ということから「あゆみ野」になったようだ。仙石線は2015年に全通したが、そのときに石巻あゆみ野駅も開業した。 |

石巻あゆみ野駅の駅舎。 石巻あゆみ野駅の駅舎。下左 乗り継ぐのはミヤコーバスの飯野川行き。5分ほどの接続時間だったが、駅舎の真ん前にバス停があって、問題なく乗り継いだ。 下右 あゆみ野地区では、震災復興住宅と思われリ建物がたくさん建っていた。 |

|

50分ほど乗車し、道の駅「上品(じょうぼん)の郷」で下車。ここも石巻市だが、大合併で石巻市に編入された地域で、石巻駅から十数km北だ。 50分ほど乗車し、道の駅「上品(じょうぼん)の郷」で下車。ここも石巻市だが、大合併で石巻市に編入された地域で、石巻駅から十数km北だ。ここから、住民バスに乗車する。10分ほどの待ち時間で住民バスが出発するのはいいんだが、ミヤコ―バスが遅れないか心配だった。 |

|

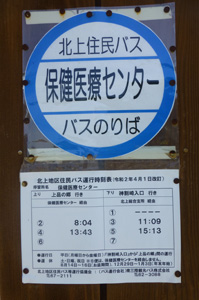

上左 住民バスのバス停は、先ほど下車したミヤコーバスと同じ場所。 上左 住民バスのバス停は、先ほど下車したミヤコーバスと同じ場所。上右 住民バスがやってきた。 左 住民バスの車内。自分以外に1人だけ乗車。下療センター」まで15分ほどだったが、距離は10㎞ほどあった。料金は何と100円。 |

|

上左 11時9分に到着の住民バスでやってきたが、13時43分発のバスで上品の郷に戻る。2時間30分の間に大川小学校を往復する。 上左 11時9分に到着の住民バスでやってきたが、13時43分発のバスで上品の郷に戻る。2時間30分の間に大川小学校を往復する。上右 保健医療センター。少し大きな診療所といってよさそうだ。 左 大川小学校へは2kmほど歩く。途中、堤防に上るまでに0.5kmほど、堤防上を1km、北上大橋が0.5kmほどだ。 今回の旅で、震災遺構を何か所も訪問したが、公共機関を利用しての訪問も比較的簡単だったが、大川小学校だけは非常に難しかった。それだけに、訪問した遺構の中では最も印象に残っている。 |

20分強、歩いて、ようやく北上大橋のたもとに到着。この橋も津波で浸水したが、流されることはなかった。 20分強、歩いて、ようやく北上大橋のたもとに到着。この橋も津波で浸水したが、流されることはなかった。北上大橋を渡ったすぐ近くに大川小学校があるはずだ。 川の向こう側にも住民バスはあるのだが、週2回の運行で、仮に曜日が合致しても時間帯を見ると利用が無理だったので、北上川の対岸を走るバスを橋に一番近い停留所まで利用したのだ。 |

北上大橋は歩道がついていて、歩いて渡ることができる。渡るには10分ほどかかった。

北上大橋は歩道がついていて、歩いて渡ることができる。渡るには10分ほどかかった。半分ほどは河川敷の上を歩いたが、増水時には全体に水が流れるのだろう。 下 橋の真ん中から北上川河口の側を見る。河口はどこだかよくわからないが、1.5kmで河口らしい。 |

|

|

上 橋を渡り終えると、そこは周囲より少し高く、石碑が並んでいた。 上 橋を渡り終えると、そこは周囲より少し高く、石碑が並んでいた。東日本大震災のものはなく、かなり古いものばかりで、津波に関連するのかどうかもわからなかった。震災時に流された石碑を集めて保存しているのかなぁ。 左 大川小学校の前に出た。震災遺構としての整備の工事がすすめらていた。 |

工事中のため、校舎に近づきにくかったが、裏手からは比較的近くから見ることができた。 工事中のため、校舎に近づきにくかったが、裏手からは比較的近くから見ることができた。窓はほとんどないが、渡り廊下の2階に窓が残っているのが驚きだ。津波の流れ方と関係があるのだろう。 |

教室内を見られる箇所があった。階段状の教室のようだ。 教室内を見られる箇所があった。階段状の教室のようだ。 |

プールの残骸。 プールの残骸。 |

校舎裏手の山。 校舎裏手の山。大川小学校では校庭で待機している間に時間がすぎ、ようやく避難しかかったときに津波が襲来し生徒74人、教職員10人、加えて避難してきていた地域住民多数の犠牲者が出た。 裏手の山に上らなかったのは、低学年生徒や学校避難してきた地域の高齢者には上がれないと判断されたためのようだ。ここはやはり無理だったのだろうか。 見たところ、たいていの人が上がれそうな気がするのだが。訪問しても、上がって避難しなかった理由はわからなかった。 |

小学校の周囲には住宅が密集していたのが、まったくの更地になっている。 小学校の周囲には住宅が密集していたのが、まったくの更地になっている。 |

さらに学校から離れたところに、慰霊のための観音があった。 さらに学校から離れたところに、慰霊のための観音があった。大震災の悲劇の中でも、大川小学校では、生徒が多数亡くなったので、訪問にあたっては気持ちが重たかった。生徒と地域住民のことを思いながら手を合わせた。 訪問して初めて知ったことに、震災当日は校長が不在だったことと、大川小学校は指定避難場所になっていて、地域住民が避難してきていたことがある。 最高裁は、防災マニュアルが不備であったなどとして、学校の過失責任があるとし、県と市に賠償を命じた。学校側には酷な気もするが、遺族によりそった判決である点で良かったと思う。 |

観音像のあったところから学校の方に戻る。草原になっているところは、震災前は住宅地だった。 観音像のあったところから学校の方に戻る。草原になっているところは、震災前は住宅地だった。 |

校舎の表側に行ってみた。工事のために近寄れないが、独特な形をした校舎だったとわかる。 校舎の表側に行ってみた。工事のために近寄れないが、独特な形をした校舎だったとわかる。 |

震災前の校舎の写真が掲示されていた。独特の形をしていたことや、周囲に住宅があったことがわかる。 震災前の校舎の写真が掲示されていた。独特の形をしていたことや、周囲に住宅があったことがわかる。一通り見て、帰りの住民バスの時刻が気になるので校舎を後にすることにした。 |

北上大橋を渡る手前の三角地帯も通った。 北上大橋を渡る手前の三角地帯も通った。校庭での長い待機のあと、この写真の三角地帯と呼ばれるところ(橋のたもと)へ避難することになり、ここに向かいはじめた1分後に津波に襲われて犠牲者が多数出た。住宅があったので、津波は見えなかったらしい。ここへ避難していてもここも浸水したのだが。 |

大川小学校周辺では1時間滞在し、保健医療センターに戻った。 大川小学校周辺では1時間滞在し、保健医療センターに戻った。北上大橋を渡り、堤防を歩き、30分で戻ることができた。 |

帰りの住民バスに乗り遅れたら大変なので、早めに保健医療センターに戻った。30分近く時間つぶしをして、無事に住民バスに乗れた。 帰りの住民バスに乗り遅れたら大変なので、早めに保健医療センターに戻った。30分近く時間つぶしをして、無事に住民バスに乗れた。車窓からは北上川を見て、10kmを15分で上品の郷に戻った。津波は北上川をさかのぼり、上品の郷の近くまで浸水したようだ。 |

上品の郷に到着。すでに14時ごろだが、遅い昼食をとる。 上品の郷に到着。すでに14時ごろだが、遅い昼食をとる。石巻やきそばを食べるつもりだったが、店が見つからなかった。たぶんあるとは思うのだが。 乗継時間は20分ほどなので、石巻おでんバーガーも面白そうなので、食べてみることにした。 |

|

上左 できあがった石巻おでんバーガー。 上左 できあがった石巻おでんバーガー。上右 飲物は瓶入りのファンタ。瓶入りのファンタやコカ・コーラは海外では時々お目にかかるが、日本では滅多にない。 左 上のパンをとった状態。おでんではなく、生のちくわと魚肉煉天がはっている。生といっても、加熱してあるが。 食べ終わった後、まだ数分の余裕があったので、震災伝承コーナーを見てから、バス停へ。 |

|

上左 上品の郷でミヤコーバスの石巻あゆみ野行きに乗車。 上左 上品の郷でミヤコーバスの石巻あゆみ野行きに乗車。上右 今回は、鹿又駅前で下車。たまたまいい時刻の列車があり、乗り換えるほうが、石巻あゆみ野まで行くよりもかなり早く石巻駅に戻れるからだ。 左 駅に近づくと踏切の音が鳴っていた。通ったのは何と貨物列車。まさか目撃できるとは思ってもみなかった。 |

鹿又駅に到着。 鹿又駅に到着。下左 鹿又の駅名標。 下右 前日にも、同じ列車に乗っていた女川行き列車。ただし、この日は石巻下車。 石巻駅ではコインロッカーに預けた荷物をとりだした。すでに、15時を回り、この日は大川小学校訪問に大部分の時間を費やした。 |

|

| 野蒜に立ち寄り仙台へ |

石巻からは仙石線あおば通行き普通電車に乗車。 石巻からは仙石線あおば通行き普通電車に乗車。下左 野蒜で下車。震災後、仙石線が移設され、高台につくられた新駅だ。 下右 駅近くには被災者向けの住宅が多数建っていた。 |

|

高台から旧駅を見下ろす。真ん中の旧駅(建物の大部分は改築)の周辺は、わずかな数の住宅をのぞいて草原になっているが、震災前は住宅地だった。 高台から旧駅を見下ろす。真ん中の旧駅(建物の大部分は改築)の周辺は、わずかな数の住宅をのぞいて草原になっているが、震災前は住宅地だった。 |

旧駅に隣接して東松島市の震災慰霊碑がある。東松島市は、石巻市と松島町にはさまれた市で、野蒜を含む沿岸部全体で津波被害を受けた。 旧駅に隣接して東松島市の震災慰霊碑がある。東松島市は、石巻市と松島町にはさまれた市で、野蒜を含む沿岸部全体で津波被害を受けた。野蒜では出発直後の列車が被災したことから、駅を伝承館にして、隣接して慰霊碑がつくられたのだろう。 |

旧野蒜駅の跡地につくられた東松島市震災復興伝承館。 旧野蒜駅の跡地につくられた東松島市震災復興伝承館。左側の部分は旧野蒜駅の一部分で、残りは改築。 |

出発直後に被災した上り電車。線路上で脱線したのではなく、津波で線路から流された車両。 出発直後に被災した上り電車。線路上で脱線したのではなく、津波で線路から流された車両。乗客は近くの野蒜小学校に避難した。避難先の体育館に津波が襲来し、地域住民とともに乗客もなくなっている。校舎の3階に避難していた人は無事で、乗客の多数も含まれている。 下り電車も出発直後だったが、高台を通過時で、乗客のアドバイスで、移動せず、乗客は無事だった。 |

|

上左 被災時のホーム。 上左 被災時のホーム。上右 壊れた自動券売機。 左 保存されているホーム。屋根が大丈夫だったのかと思ったが、被災直後の写真でも屋根は残っているので、屋根が残ったことが逆に不思議だ。 |

震災当時のままの駅名標。これも、完全に壊れたわけじゃないのが不思議。 震災当時のままの駅名標。これも、完全に壊れたわけじゃないのが不思議。震災遺構はもと学校が多く、役所、ホテルなどもあるが、駅というのはここだけなので、じっくりと見た。 |

駅から少し離れたところに石造の倉庫がある。 駅から少し離れたところに石造の倉庫がある。野蒜は江戸時代から石材の産地で、野蒜石は塩釜など各地で倉庫に利用されてきたという。津波で、この一帯の建物は、この倉庫を除いてすべててが流されたという。 |

新駅に戻り、仙台へ。仙石東北ラインの仙台行き快速に乗車。 新駅に戻り、仙台へ。仙石東北ラインの仙台行き快速に乗車。仙石線は直流、東北本線は交流なので、並行区間があっても、電車を直通するのは難しかった。震災後、仙石線と東北本線が並行している部分で直通できるルートを作ったのが、仙石東北ライン。新造車両を交直流電車にせずに気動車にすることで、費用を抑えた。 |

|

上左 車内。クロスシートが中心で快適だ。 上左 車内。クロスシートが中心で快適だ。上右 仙台に到着。このあと、地下にある仙石線ホームに向かい、1駅だけ、あおば通まで乗車。 仙石線は40年前に乗車したが、そのときは仙台駅の地上ホームから出発していた。しかも、仙石線専用の小さなターミナルから。その後、地下区間ができて、起終点があおば通になったので、仙台・あおば通だけを初乗車しようというわけだ。 左 あおば通に到着。電車は折り返しですぐに出発。 仙石線は昔は、特別快速、快速、区間快速と列車種別がいろいろあったのだが、仙石東北ラインの快速ができたのと引き換えに普通電車だけになった。多くの電車は東塩釜など途中駅どまりで、石巻まで行く人は仙石東北ラインを使うのだろう。 |

あおば通から仙台までは地下道を歩いて5分ほど。 あおば通から仙台までは地下道を歩いて5分ほど。ホテルに着いてから再び外出するのも面倒なので、夕食を、仙台駅の地下のエスパル仙台でとってからホテルにいくことにした。 何店か見て回ったあと、入店したのは、和食店兼居酒屋のような「松島」。地元系の店なので入ったのだ。 |

|

上左 店内。左側の掘りこたつに案内され、個室風で快適だった。 上左 店内。左側の掘りこたつに案内され、個室風で快適だった。上右 生ビール。 左 生カキ。かなり大きなカキで、食べ応えがあった。ポン酢でいただくようになっていた。 |

ホヤの天ぷら。 ホヤの天ぷら。ホヤがどんな生物なのかイマイチわかってない。知っていたのは、ホヤ貝ということもあるが、貝ではなく、奇妙な殻に入っていることくらい。 刺身は次の機会に回して、天ぷらでいただくことにした。弾力があり、ぷりっとした感じだ。 |

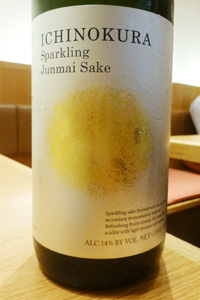

天ぷらを食べたあと、ホヤの殻がでてきた。固くて、食べるのは無理。 天ぷらを食べたあと、ホヤの殻がでてきた。固くて、食べるのは無理。下左 スパークリング清酒があったので注文。初めてだ。シャンパンほど発泡していなかったが、それが普通なのかは不明。清酒としてはかなり甘口だった。 下右 銘柄は「ICHINIKURA」。蔵元は「一ノ蔵」で、蔵は大崎市にある。 |

|

三角揚げ。 三角揚げ。巨大な油揚げで、アツアツ、フワフワで美味しくいただけた。お腹も膨れる。 |

飲物などを買ってホテルに向かった。この日、泊まるのは仙台駅東口の「ダイワロイネットホテル」。 飲物などを買ってホテルに向かった。この日、泊まるのは仙台駅東口の「ダイワロイネットホテル」。 |

部屋。すでに食事を済ませているので、朝までゆっくり休んだ。 部屋。すでに食事を済ませているので、朝までゆっくり休んだ。 |

|

|