| 外海の大野集落 |

朝食会場は、昼、夕食時は中華レストランになっている店だった。 朝食会場は、昼、夕食時は中華レストランになっている店だった。ビュッフェ方式になっていたが、小皿に盛られたものをとっていく方式で。小皿は1枚1枚、ラップをかけてあった。 |

中華レストランであるだけあって、中華風の朝食で驚いた。日本のホテルで中華風の朝食は初めての体験。 中華レストランであるだけあって、中華風の朝食で驚いた。日本のホテルで中華風の朝食は初めての体験。ミニサイズの皿うどんもある。あんをかけるのは店員がやっていた。 |

|

上 えびチリソースと八宝菜。 上 えびチリソースと八宝菜。左 せいろには小皿に取り分けたしゅうまいなど3個が入っていた。 |

ミニサイズのトルコライスもあった。 ミニサイズのトルコライスもあった。 |

上の真中・・・点心3個 上の真中・・・点心3個上右・・・えびチリソース 下左・・・八宝菜 下の真中・・・トルコライス 下右・・・皿うどん 中華メインのビュッフェ朝食だ。 |

コーヒー、フルーツ、そして仙草ゼリー。 コーヒー、フルーツ、そして仙草ゼリー。中華風のデザートの仙草ゼリーまででてきたのにはびっくり。 |

ホテルから10分ほどの新地バスターミナル。外観だけではバスターミナルであることを見逃しそうな感じだ。 ホテルから10分ほどの新地バスターミナル。外観だけではバスターミナルであることを見逃しそうな感じだ。 |

建物はバスターミナルとイオン長崎店との共用になっている。 建物はバスターミナルとイオン長崎店との共用になっている。 |

この日はまず大野集落へ向かうのだが、長崎バスで桜の里ターミナルまで向かう。長崎バスやさいかい交通では、つい最近、ICカードが使えるようになったようでよかった。 この日はまず大野集落へ向かうのだが、長崎バスで桜の里ターミナルまで向かう。長崎バスやさいかい交通では、つい最近、ICカードが使えるようになったようでよかった。桜の里ターミナル行きは割と本数があるのだが、外海地区に向かう場合は、外海方面への接続が明記されている便に乗るべき。乗車したときも接続便の少し前に、桜の里ターミナル行きがあったのだが、経由が違っていたので乗らなかった。 |

1時間の乗車で桜の里ターミナルに到着。外海地区への入口に当たる。 1時間の乗車で桜の里ターミナルに到着。外海地区への入口に当たる。ここで、さいかい交通のバスに乗り換え。この乗換はスムーズすぎる。さいかい交通のバスが長崎バスがターミナルに入るのを見て、動き出すので、乗り換え時間はわずか。トイレに行くのも気を付けないといけない。 |

桜の里を出てしばらくすると。海が見えるようになってきた。(黒い線はバスの窓の汚れかな。) 桜の里を出てしばらくすると。海が見えるようになってきた。(黒い線はバスの窓の汚れかな。)下左 25分ほど乗車して、あとで訪れる出津(しづ)を通過。そして5分で大野に到着した。 下右 坂道の車道を5分ほど上る。 |

|

車で訪問した客向けの駐車場があり、ここからはさらに10分弱、階段状の急な山道を歩く。 車で訪問した客向けの駐車場があり、ここからはさらに10分弱、階段状の急な山道を歩く。駐車場からは、池島が見えた。ここは、翌日行く予定の高島や以前訪問した端島(軍艦島)の世界遺産の島と同じく、もとは炭鉱があった島。世界遺産ではないが、別の機会に行きたい。今回は行かなかったのは、大野と出津に行くと、時間的に無理だったため。 |

急な山道で疲れてきたころ、大野教会が見えてきた。あと少しだ。 急な山道で疲れてきたころ、大野教会が見えてきた。あと少しだ。長崎県にある世界遺産の教会は、大浦天主堂を除き、事前に訪問を申し込む必要がある。ここは、10時から10時30分で予約した。 大野を先にして、あとで出津に行く予約にした。大野はあまり見るところがないが、出津は教会以外にも見るべきところがあって、時間が読めなかったからだ。 |

到着すると、車の中で待機していた管理人さんがでてきて、名前をチェック。この時間帯は自分1人の訪問だったようだ。 到着すると、車の中で待機していた管理人さんがでてきて、名前をチェック。この時間帯は自分1人の訪問だったようだ。教会内は入れず、開いている窓から中を見る。また、ほかの教会もなのだが、内部の撮影は禁止。 |

大野教会は、石造りで瓦屋根の教会だ。 大野教会は、石造りで瓦屋根の教会だ。 |

大野集落では、石積みで階段状の段がつくられ、そこに家屋や畑があるのが特徴とか。 大野集落では、石積みで階段状の段がつくられ、そこに家屋や畑があるのが特徴とか。潜伏キリシタンが、人目を避けて、急崖のある地で生活するためにつくられたようだ。 |

大野神社。大野地区では、潜伏キリシタンは、キリシタンであることを偽装するため、神社の氏子になって、表向きはほかの住民と同じく、神社に参拝したり、祭礼に参加したりしていた。 大野神社。大野地区では、潜伏キリシタンは、キリシタンであることを偽装するため、神社の氏子になって、表向きはほかの住民と同じく、神社に参拝したり、祭礼に参加したりしていた。 |

鳥居をくぐり、階段を上がり本殿へ。現役の神社である。 鳥居をくぐり、階段を上がり本殿へ。現役の神社である。大野集落は、集落全体が世界遺産になっていて、教会だけではなく、石積みの段や神社も世界遺産だ。潜伏キリシタンの生活した跡が世界遺産ということで、教会は、潜伏期が終わったあとにできた象徴的なものという扱いだ。 この点は、誤解されていることが多いと思う。自分も最初は教会が世界遺産だと思っていたので。「潜伏キリシタン」関連では12ヶ所が指定されているが、原城跡と大浦天主堂以外は、集落全体が世界遺産になっている。 |

| 外海の出津集落 |

大野から出津文化村までさいかい交通のバスで移動。5分ほどだが、距離は3、4kmある感じ。 大野から出津文化村までさいかい交通のバスで移動。5分ほどだが、距離は3、4kmある感じ。 |

出津文化村バス停から海岸よりの低い部分の出津集落を見る。この集落に近いバス停は「出津」。「出津文化村」は出津教会などの観光向け施設に近いバス停で、教会などはバス停よりも高い部分にあり、坂道を上がっていく。 出津文化村バス停から海岸よりの低い部分の出津集落を見る。この集落に近いバス停は「出津」。「出津文化村」は出津教会などの観光向け施設に近いバス停で、教会などはバス停よりも高い部分にあり、坂道を上がっていく。 |

坂道を上がり続け、10分ほどで出津教会に着いた。白い教会で、屋根の上の塔や別に立つ鐘楼もあって、先ほど行った大野教会よりもかなり大きい。 坂道を上がり続け、10分ほどで出津教会に着いた。白い教会で、屋根の上の塔や別に立つ鐘楼もあって、先ほど行った大野教会よりもかなり大きい。車が写っているが、ここに管理人さんが乗っていて、訪問をチェックしていた。内部の見学もできたが、撮影は禁止。 |

|

上左 正面の様子。塔があるのが特徴。 上左 正面の様子。塔があるのが特徴。上右 鐘楼の上にあるキリスト像。 左 教会の裏手に、この教会の建設や出津地区の振興に尽力したドロ神父の像があった。 |

出津教会からドロ神父記念館や出津救助院に向かう。写真で中央に横に道があるのがわかるが、そこを歩いていく。この写真のあたり全体が出津文化村だ。 出津教会からドロ神父記念館や出津救助院に向かう。写真で中央に横に道があるのがわかるが、そこを歩いていく。この写真のあたり全体が出津文化村だ。 |

自分が歩いた道だが、ドロ神父も教会と救助院の往復にこの道を使っていて、”神父の道”と呼ばれる。 自分が歩いた道だが、ドロ神父も教会と救助院の往復にこの道を使っていて、”神父の道”と呼ばれる。 |

ドロ神父記念館。 ドロ神父記念館。ドロ神父が出津で住民に伝えた技術や教会で使ったものなどを展示している。 かつては、出津救助院の一部で鰯網工場として使われていた。 |

ドロ神父の使ったもの。このほか、神父がフランスから取り寄せた器具類が展示されていた。 ドロ神父の使ったもの。このほか、神父がフランスから取り寄せた器具類が展示されていた。 |

出津救助院。 出津救助院。ドロ神父が私財を出して作った女性のための作業場。織物、そうめん、マカロニなどの工場があった。なかでもマカロニは日本初の工場だし、そうめんは今もこの地の名産品になっている。 |

織物工場だった建物の内部の1階。昔の道具などが展示されている。黒い柱は最近入れられた耐震補強の鉄骨。ここは専門の案内人がグループごとに案内していた。 織物工場だった建物の内部の1階。昔の道具などが展示されている。黒い柱は最近入れられた耐震補強の鉄骨。ここは専門の案内人がグループごとに案内していた。 |

そうめんつくりの器具のコーナー。 そうめんつくりの器具のコーナー。 |

2階部分。修道女が生活する場であった。2階はシスターが案内してくれた。 2階部分。修道女が生活する場であった。2階はシスターが案内してくれた。 |

2階の一番奥の部分には祈りの場が設けられていた。 2階の一番奥の部分には祈りの場が設けられていた。そこにはハルモニウムというオルガンの一種があった。初心者でも簡単に和音を利用した演奏ができると、シスターが実演してくれた。 |

外海歴史民俗資料館。 外海歴史民俗資料館。出津救助院で時間をかけたので、バスの時刻が迫り、大急ぎで見学した。潜伏キリシタンやドロ神父関係の展示室は詳しく見たのだが、古来からの外海地区の漁業や農業の展示室や縄文遺跡の展示室は足早に通過した。 |

沈黙の碑。 沈黙の碑。遠藤周作の「沈黙」は外海が舞台になった。その記念碑。 |

|

上左 バス停からの風景。谷を越える橋があるが、バスは写真の下部の道を左へ迂回して出津集落の中を通り、橋の向こう側で国道に合流。 上左 バス停からの風景。谷を越える橋があるが、バスは写真の下部の道を左へ迂回して出津集落の中を通り、橋の向こう側で国道に合流。上右 「出津文化村」バス停。 左 バスから見えた出津教会。左端に救助院や資料館が見える。 |

5分ほどで、道の駅「そとめ」に到着。レストランへ直行。海を見ながら食事ができる。 5分ほどで、道の駅「そとめ」に到着。レストランへ直行。海を見ながら食事ができる。 |

ロースカツにした。配膳されるのはカツとソース。ご飯とみそ汁はビュッフェ方式になっていた。 ロースカツにした。配膳されるのはカツとソース。ご飯とみそ汁はビュッフェ方式になっていた。下左 ビュッフェではサラダと「ドロさまそうめん」もいただく。ドロ神父がそうめんつくりを指導した影響で、この地のそうめんは「ドロさまそうめん」と呼ばれる。 下右 デザート類もビュッフェで。 |

|

レストランを出ると海が広がる。すぐ下には遠藤周作文学館がある。 レストランを出ると海が広がる。すぐ下には遠藤周作文学館がある。 |

バスの時刻を気にしながら遠藤周作文学館を見学。 バスの時刻を気にしながら遠藤周作文学館を見学。下左 バス停まで走って乗った桜の里ターミナル行きのバス。 下右 桜の里ターミナルで長崎新地ターミナル行きに乗り継ぐ。 |

|

| 長崎市内を観光し、吉宗で夕食 |

桜の里ターミナルから乗った長崎バスは、浦上あたりまで戻ったあと、渋滞に巻き込まれて、時間をロスしてしまった。後から思えば、路面電車に乗り換えた方がよかったと思う。そして、新地ターミナルにもどってきた。 桜の里ターミナルから乗った長崎バスは、浦上あたりまで戻ったあと、渋滞に巻き込まれて、時間をロスしてしまった。後から思えば、路面電車に乗り換えた方がよかったと思う。そして、新地ターミナルにもどってきた。浜町界隈では、「吉宗」で夕食をとる予定なので、二度手間になるが、角煮まんで有名な「こじま」に行った。この店は、閉店時間が早く、「吉宗」に行く時では、すでに閉まっているからだ。 |

店頭にあるせいろで角煮まんを蒸しているようだ。店内を見ると、冷凍ものの10個入りなどの贈答用が販売の主力であるようだったが、1個だけを買う。 店頭にあるせいろで角煮まんを蒸しているようだ。店内を見ると、冷凍ものの10個入りなどの贈答用が販売の主力であるようだったが、1個だけを買う。 |

白い蒸しパンを具が入るように切り、その中に角煮が入れてある。アツアツで持つのも熱かったが、美味しかった。 白い蒸しパンを具が入るように切り、その中に角煮が入れてある。アツアツで持つのも熱かったが、美味しかった。似たものを台湾の屋台で食べたことがあるが、日本でははじめて。 |

新地ターミナルに戻る。市内のバスはターミナル前のバス停から乗車。10分ほどの小菅町で下車。 新地ターミナルに戻る。市内のバスはターミナル前のバス停から乗車。10分ほどの小菅町で下車。すぐ、道路より下ったところに「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産になっている小菅修船場の跡があった。 レールで船を引き上げて修理をしたドッグ。 |

船を引き上げる巻き上げ機を動かす動力には蒸気機関が使われ、小屋の中にボイラーが設置されていた。 船を引き上げる巻き上げ機を動かす動力には蒸気機関が使われ、小屋の中にボイラーが設置されていた。この小屋は現存する日本最古のレンガ造りの建物らしい。 明治元年にできたもので、日本の近代造船所のはじまりといわれる。 |

帰りのバス停から下に見えた小菅修船場。木で見えにくくなっているが、屋根だけ見えるのが小屋。下っているレールの先端は湾に続いている。現在は利用されていないが、三菱重工長崎造船所の管理になっている。 帰りのバス停から下に見えた小菅修船場。木で見えにくくなっているが、屋根だけ見えるのが小屋。下っているレールの先端は湾に続いている。現在は利用されていないが、三菱重工長崎造船所の管理になっている。 |

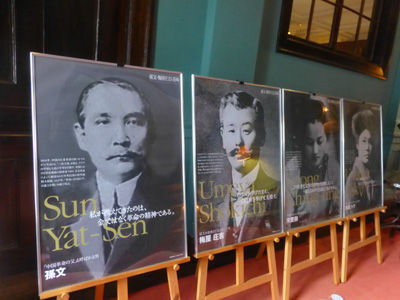

大浦天主堂の最寄りのバス停で下車。大浦天主堂に直行するつもりだったのだが、目前にはレトロな建築があった。 大浦天主堂の最寄りのバス停で下車。大浦天主堂に直行するつもりだったのだが、目前にはレトロな建築があった。旧香港上海銀行長崎支店記念館だという。香港上海銀行が長崎支店をおいたのは1892年。この支店建物ができたのは1904年。しかし1931年に支店が閉鎖された。その後、1996年に記念館としてオープンし、2014年に孫文・梅屋庄吉ミュージアムを併設した。 |

1階は銀行のカウンターなどが残されている。 1階は銀行のカウンターなどが残されている。昔の銀行のカウンターはほかでも見たが、同じような感じだ。この部分は自由に見られ、2階に上がるために入場料がいった。 |

2階は孫文と彼を助けた梅屋庄吉についての展示。 2階は孫文と彼を助けた梅屋庄吉についての展示。梅屋庄吉は映画で財をなした人物で、日活の創始者の1人という。(日活とは、日本活動写真の略だと初めて知った) 梅屋は香港で孫文と知り合い、孫文を援助したという。孫文は宋慶齢と結婚し。披露宴をあげたのは東京の梅屋邸だった。こういったことも初めて知った。 |

|

上左 大浦天主堂に向かって坂を上がると右手に聖コルベ館があった。土産物店だった。 上左 大浦天主堂に向かって坂を上がると右手に聖コルベ館があった。土産物店だった。上右 店の奥に聖コルベ記念室があった。 左 アウシュヴィッツで他者の身代わりになって餓死刑を受けたポーランド人の聖人コルベ神父は、昭和初期の数年間、長崎で布教にあたった。 その際に、最初に使われた建物があった場所に記念室がある。 |

その建物は火事で焼失したのだが、煉瓦製の暖炉と煙突が残った。その暖炉が保存されていた。 その建物は火事で焼失したのだが、煉瓦製の暖炉と煙突が残った。その暖炉が保存されていた。ここは、火災後、土産物店とペンションが設けられたが、経営者が暖炉と煙突は残し、記念館を作ったという。ローマ法王からの表彰状もあった。 この旅行記を制作中、こことは別に聖コルベ記念館が蛍茶屋電停から1kmほど歩いたところにあることを知った。こちらもいずれ行こうと思う。 |

大浦天守堂。 大浦天守堂。日本最古の教会で1863年にできた。国宝である唯一の教会。長い階段上にそびえる白い教会は美しい。 潜伏キリシタンは、この教会ができたことで、隠していた信仰を明らかにした。潜伏キリシタンの存在は、この教会ができて明らかになったことや、その後もキリシタン取り締まりが続いたのは、この旅で初めて知った。 この教会は昔、訪問したのだが、写真撮影したように思う。いつからか、長崎の教会はすべて内部の撮影は禁止になったようだ。ここは入場料が必要なのだが、ミサなどの時は、信者以外は入場ができなくなるようだ。 |

階段を上がる途中にあった「日本の信徒発見150周年記念」の彫刻。 階段を上がる途中にあった「日本の信徒発見150周年記念」の彫刻。2015年と新しく、このときに浦上にキリシタン資料館ができたことも知った。いづれ訪問して見たいと思う。 |

旧羅典神学校。 旧羅典神学校。天主堂のすぐ隣にあり、この日行ったばかりの出津で名前を知ったドロ神父が設計したという。 内部は旧大司教館とともにキリシタン資料館になっている。 |

旧長崎大司教館。 旧長崎大司教館。神学校の写真の右下に、ここの2階の一部が写っている。2階を見学したあと、1階に下りるようになっていた。内部は、キリシタン資料館になっている。 設計はドロ神父で、施工したのは鉄川与作。この旅を続ける中、彼は多くの教会建設にあたったことを知った。 |

いったんホテルに戻り、1時間ほど休憩。 いったんホテルに戻り、1時間ほど休憩。夕食は浜町アーケードを少し入り、折れ曲がったところの「吉宗」(よっそう)へ。”よしむね””きっそう”と読みたくなるが、”よっそう”と音訓混じった読みで難しい。kimcafeさんを通じて知った店だ。 下左 店内。奥の方の席に案内された。 下右 飲物は地酒の「六十餘州」。佐世保に近い波佐見町の今里酒造製だ。 |

|

卓袱料理の名店なので、1人用のミニ卓袱を試そうかと迷ったが、またの機会に回し、この店の名物、蒸し寿司と茶碗蒸しが食べられる吉宗定食にした。 卓袱料理の名店なので、1人用のミニ卓袱を試そうかと迷ったが、またの機会に回し、この店の名物、蒸し寿司と茶碗蒸しが食べられる吉宗定食にした。ごくわずかだが卓袱料理にもでてくる鉢もあり、特に豚の角煮もついていたのがよかった。 下左 蒸し寿司。 下右 茶碗蒸し。この2つは、美味しいのだが、量が多くて少し飽きがきてしまうのが難。 お腹いっぱいになってホテルに戻った。 |

|

|

|