| バスに乗継げず予定変更し、博物館と原の辻遺跡へ |

|

上左 6時に東横インをチェックアウト。いよいよ壱岐に移動。港に行くまでにコンビニがあることを確かめているので、朝食用のパンを買う。 上左 6時に東横インをチェックアウト。いよいよ壱岐に移動。港に行くまでにコンビニがあることを確かめているので、朝食用のパンを買う。上右 厳原港のターミナルに到着。 左 ターミナルに入ると、すぐに切符売場があった。階段を上がると待合室。 |

|

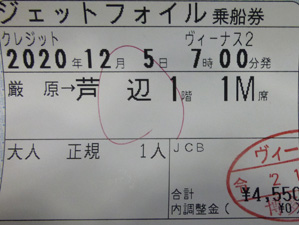

上左 乗船券。7時発の博多行きだが芦辺で下船。壱岐の中心の集落は郷ノ浦で、そこに立ち寄る船もあるのだが、乗船したのは、郷ノ浦とは島の反対側にあたる芦辺。 上左 乗船券。7時発の博多行きだが芦辺で下船。壱岐の中心の集落は郷ノ浦で、そこに立ち寄る船もあるのだが、乗船したのは、郷ノ浦とは島の反対側にあたる芦辺。上右 待合室でパンを食べ、30分ほど待つ。 左 7時数分前に、埠頭に向かう。少し離れていて5分ほど歩き、乗船。 |

|

上左 1階席の一番前の席に座る。客は席数の4分の1くらいか。 上左 1階席の一番前の席に座る。客は席数の4分の1くらいか。上右 出港後、しばらくして日の出がみえた。船の前からの日の出だったのでよく見えた。 左 芦辺着は8時5分のはずが、少し遅れて7分着だった。下船客は多くなく、下船客よりずっと多くの客が乗船。 |

芦辺港発8時6分のバスで芦辺に向かう予定だった。(船がつく「芦辺」のバス停は「芦辺港」で、バス停の「芦辺」は2kmほど離れたところ。) 芦辺港発8時6分のバスで芦辺に向かう予定だった。(船がつく「芦辺」のバス停は「芦辺港」で、バス停の「芦辺」は2kmほど離れたところ。)7分に船が遅れて着き、バス停らしきところに向かった。でも、そこはバス停ではなく”ジェットフォィル乗場にバスは来ません。フェリー乗場にバス停があります。”という案内があった。 そこで、フェリー乗場へ走った。9分ごろに着いたが、バスは当然行った後。船が定刻についていたとしても、間に合わなかっただろう。最初から、船の時刻にバスを合わせていなかったのだろう。 壱岐交通は、飛行機に接続させた空港行きや、博多便の船に接続させた芦辺港行きのバスを運行している。でも、対馬便については、壱岐と対馬の往来が少なく、接続を考慮していないのだろう。 |

ひとけのないフェリーターミナルでバスの時刻表を検討。 ひとけのないフェリーターミナルでバスの時刻表を検討。予定では、芦辺港から芦辺、そして八幡に移動し、はらほげ地蔵などを見たあと、八幡から芦辺に戻り、一支国博物館にむかうつもりだった。 芦辺港にしばらくバスは来ないので芦辺まで2km歩いて移動。芦辺からは八幡へのバスはないが、一支国博物館に向かうバスはすぐにある。それで、博物館や遺跡を先に見て、そのあと八幡に行けばよい、という結論になった。 決まれば、「芦辺」バス停に向かって移動。写真は、ぐるっと湾を回って、港の反対側までやってきて撮影。 |

|

上左 8時45分ごろ、25分ほど歩き「芦辺」バス停に到着。 上左 8時45分ごろ、25分ほど歩き「芦辺」バス停に到着。上右 8時58分発の郷ノ浦行きに乗車。 左 このバスは芦辺始発なので誰も乗っていなかった。 |

1日券を購入。1000円。 1日券を購入。1000円。 |

9時10分に一支(いき)国博物館に到着。黒川紀章設計という博物館は波打った形で、丘の上に建っている。 9時10分に一支(いき)国博物館に到着。黒川紀章設計という博物館は波打った形で、丘の上に建っている。港に到着後、バスに乗れなかったりしたが、博物館には開館直後につけた。 |

「一支」とは魏志倭人伝での壱岐の表記。 「一支」とは魏志倭人伝での壱岐の表記。「對馬」から「一支」に渡るのに使った船を復元してある。ホントにこんな小さな船でと思う。命がけであったことだろう。 この船は撮影OKなのだが、大半の資料は撮影禁止。 |

このあと行く、原の辻(はるのつじ)遺跡や島の中央部の古墳から出土したものが展示の中心だった。 このあと行く、原の辻(はるのつじ)遺跡や島の中央部の古墳から出土したものが展示の中心だった。収集品の棚を見せるコーナー。こんなことをしてますよ、ってことを見せるためにいいアイデアだと思う。ここは撮影OK.。 |

博物館の裏から森の中そして広い平地を歩く散策ルートがあった。25分ほど歩いて原の辻遺跡についた。 博物館の裏から森の中そして広い平地を歩く散策ルートがあった。25分ほど歩いて原の辻遺跡についた。弥生時代の遺跡としては、登呂遺跡、吉野ケ里遺跡に並ぶものといわれている。 見張り台は以前は上がれたのだが、今は上れなくなっている。 |

竪穴住居の中には入れるようになっていた。 竪穴住居の中には入れるようになっていた。原の辻遺跡が位置してるところは壱岐島で一番大きな平野がある。原の辻遺跡が一支国の王都であったとされている。 |

「原の辻ガイダンス」という案内所的なものがあり、展示はたいしたことはなかったが、玄関前にあった港の模型がよかった。 「原の辻ガイダンス」という案内所的なものがあり、展示はたいしたことはなかったが、玄関前にあった港の模型がよかった。対馬や九州本土とここに船をつけて行き来していたのだ。本物の港の遺跡もあったが、埋め戻されているうえ、時間がなかったので行かなかった。 |

| はらほげ食堂でうに丼 |

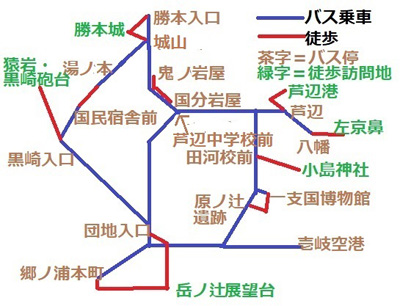

壱岐をバスで回ったが、行ったところを示す略図。 壱岐をバスで回ったが、行ったところを示す略図。主な観光地は回ることができた。バス路線も、勝本と芦辺を結ぶ区間を除いて、主要区間は乗れた。 |

原の辻遺跡バス停。 原の辻遺跡バス停。原の辻遺跡を10時42分に出発するバスに乗車。このバスは、11時に芦辺に到着するが、芦辺発11時の八幡行きバスがあり、それに乗り換えるつもりだった。同時刻だが、接続させているだろうと考えた。 やってきたバスを見たら、八幡行きだった。なぁんだ、乗り換える必要もないと安堵した。原の辻遺跡から芦辺、八幡と乗客はずっと自分だけだった。 |

11時10分に八幡着。すぐに向かったのは、はらほげ地蔵。 11時10分に八幡着。すぐに向かったのは、はらほげ地蔵。突堤の上に6体の地蔵が並んでいる。満潮時には地蔵の下部は海面下になるという。 |

はらほげ地蔵という名前だが、赤い布をまとっているのを少しずらすと、お腹に穴があいているのがわかる。腹がほげているので、はらほげ。「ほげる」は、九州の方言で穴が開くという意味。 はらほげ地蔵という名前だが、赤い布をまとっているのを少しずらすと、お腹に穴があいているのがわかる。腹がほげているので、はらほげ。「ほげる」は、九州の方言で穴が開くという意味。下左 すぐ近くのはらほげ食堂へ。 下右 入口はそちらと言われ、別の入口へ。 |

|

|

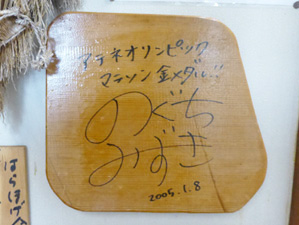

上左 入口を入ると有名人のサインは木板に書かれて飾ってある。 上左 入口を入ると有名人のサインは木板に書かれて飾ってある。上右 野口みずきさんのもあった。 壱岐では毎年1月に壱岐の島マラソンを開催していて、芦辺港から左京鼻あたりがコース。また、野口みづき賞も出していて、来島したようだ。 左 大広間だったが、まだ誰もいなかったので、真ん中に座った。 |

生うにぶっかけ定食。3600円なので一瞬まよったけど注文。 生うにぶっかけ定食。3600円なので一瞬まよったけど注文。30分ほど待ってでてきたのは、うに丼のほかあおさ汁、刺身などのセット。 |

やや量が少なめであったが、美味しかったので十分に満足。 やや量が少なめであったが、美味しかったので十分に満足。 朝、もし船から予定のバスに乗り継げていたとしたら、はらほげ食堂はまだ開いていなかった。結果としては、バスに乗れずに、予定を変更したので、はらほげ食堂が開店してから、八幡地区にやってこれたので”災い転じて福となす”だ。 |

八幡から東へ1km強。岬の先端は左京鼻とよばれる名勝。 八幡から東へ1km強。岬の先端は左京鼻とよばれる名勝。細い柱の束のような岩が海中から突き出ている島がある。 |

東南側に目を向けると断崖絶壁が続いている。 東南側に目を向けると断崖絶壁が続いている。 |

|

上左 再び、「八幡」バス停に戻る。 上左 再び、「八幡」バス停に戻る。上右 12時54分発、郷ノ浦行きに乗車。 左 13時16分、芦辺中学校前着。ここで1分待ち、17分発の勝本行きに乗車。 ドライバーもこの乗継のことは知っていて、同じバス停で1分後にバスがあるので乗り継げると教えてくれた。逆方向の乗継は、郷ノ浦からやってくるバスなので、考慮する必要はない。バスの相互乗継を考えたダイヤをつくっていると感心した。 |

1分後にやってきたバスで、「鬼ノ岩屋」へ。13時23分着。 1分後にやってきたバスで、「鬼ノ岩屋」へ。13時23分着。「鬼ノ岩屋」は、壱岐で最大の円墳で横穴式石室がある。古墳内部に大きな石が使われていて、鬼でないと運べないということから名がついた。 下 バス停そばに円墳があり、これが「鬼ノ岩屋」かと思った。横には建物があり、案内所かと思った。 先に円墳を見学。あまり大きくはなく、掛木古墳という名であった。次に建物へ行くと、江戸時代の民家を復元した「風土記の丘」の入口であった。 「鬼ノ岩屋」はどこか?と入口で尋ねた。この付近は古墳がたくさんあり、古墳群全体も「鬼ノ岩屋」と呼ばれるようなのだ。たくさんある古墳の中で、一般的に「鬼ノ岩屋」と呼ばれるのは、バス停では「国分岩屋」にあるという。 |

|

|

上左 「鬼ノ岩屋」バス停から「鬼ノ岩屋」古墳までは、バスの通る道路沿いに2㎞ほど離れている。先ほどバスで通ったばかりの道を逆方向に30分ほど歩いた。 上左 「鬼ノ岩屋」バス停から「鬼ノ岩屋」古墳までは、バスの通る道路沿いに2㎞ほど離れている。先ほどバスで通ったばかりの道を逆方向に30分ほど歩いた。上右 ようやく到着。 左 中に入ることができた。無駄な寄り道もしたけど、見ることができてよかった。 |

|

上左 14時18分発の郷ノ浦行きに乗車。中型バスだった。 上左 14時18分発の郷ノ浦行きに乗車。中型バスだった。上右 後ろのドアから乗り、前のドアから降りるのだが、その間隔がわずかだ。 左 14時38分郷ノ浦本町着。中型バスの側面。 |

| 小島神社みて、うにや壱州豆腐を食す |

|

上左 「郷ノ浦本町」に到着。ここが壱岐ではメインのバス停のようだ。 上左 「郷ノ浦本町」に到着。ここが壱岐ではメインのバス停のようだ。上右 ここは専用の待合室があり、中には切符売場もある。切符売場の開いている時間帯だけ待合室も開いている。 左 15時発の芦辺行バスに乗車。 |

|

上左 15時35分に「田河校前」着。 上左 15時35分に「田河校前」着。上右 30分ほど歩いて海中にのびる砂州とその先の小島神社を発見。満潮時は島に渡れないので、よかった。 左 先端まで歩いていく。砂州は幅10mほど。 |

先端まで到着。神社の建物は、島の反対側にあるという。反対側に向かう道が狭まってきていたので、反対側には行かなかったのが悔やまれる。 先端まで到着。神社の建物は、島の反対側にあるという。反対側に向かう道が狭まってきていたので、反対側には行かなかったのが悔やまれる。下左 田河校前に戻り、16時31分発のバスで郷ノ浦に戻る。 |

|

上右 郷ノ浦着後、ホテルへ。「壱岐マリーナホテル」で2泊する。 上右 郷ノ浦着後、ホテルへ。「壱岐マリーナホテル」で2泊する。左 室内。やや細長い感じ。 |

入口方向を見る。 入口方向を見る。 |

窓からは郷ノ浦大橋がよく見える。郷ノ浦港にかかる橋。 窓からは郷ノ浦大橋がよく見える。郷ノ浦港にかかる橋。 |

1時間ほど休んで夕食へ。ホテルすぐ近くの「みうらや」へ。 1時間ほど休んで夕食へ。ホテルすぐ近くの「みうらや」へ。 |

店内はオール座敷席だった。 店内はオール座敷席だった。 |

冷酒で「心意気」。醸造元は壱岐市、壱岐の蔵酒造。 冷酒で「心意気」。醸造元は壱岐市、壱岐の蔵酒造。 |

うに小鉢。 うに小鉢。うに丼は昼食でいただいたので、多くはいらないけど、メニューを見てうにを食べたくなり注文。 |

壱州豆腐。 壱州豆腐。普通の木綿豆腐よりもなかり固い。食感はプリンのような感じ。しょうゆをつけずにいただいた。大豆の味がしっかりとする。 |

いか一夜干し。 いか一夜干し。一番安いのを頼んだところ、柔らかいのだけど、量がわずかで皿が寂しかった。 |

うにめし。 うにめし。うにの香りがを楽しみながらいただく炊き込みご飯。美味しいことは美味しいんだけど、やっぱり生うにには遠く及ばないなぁ。 |

|

|