| ����C��Ɖ��� |

�@7�������A���r�[�̈�p�𗘗p���Ă��钩�H���ցB1�̃e�[�u���ɂ͎߂�2�l������悤�ɂ��Ă���B �@7�������A���r�[�̈�p�𗘗p���Ă��钩�H���ցB1�̃e�[�u���ɂ͎߂�2�l������悤�ɂ��Ă���B |

�@�O���ɗm�H���a�H�����t�����g�œ`���ĐH����������Ă����d�g�݂��������A�a�H�ɂ����B�ʎq�Ă����n�[�g�`�Ȃ̂��킩�邾�낤���B �@�O���ɗm�H���a�H�����t�����g�œ`���ĐH����������Ă����d�g�݂��������A�a�H�ɂ����B�ʎq�Ă����n�[�g�`�Ȃ̂��킩�邾�낤���B�@�H�シ���ɏo���B���m�Y�{���̃o�X���1�������Ă������Ƃ������A�ؕ����ꂪ�܂��J���Ă��炸�A�ԓ��ōw���B |

|

�@�㍶�@�@�@7��55�����̏��{�s���̃o�X�ɏ�ԁB���̓��͓��j���Œn�����w���̃O���[�v10�l�قǂ���Ԃ��A�ɂ��₩���B���O��1�������܂Ƃ߂čw�����Ă����悤���B �@�㍶�@�@�@7��55�����̏��{�s���̃o�X�ɏ�ԁB���̓��͓��j���Œn�����w���̃O���[�v10�l�قǂ���Ԃ��A�ɂ��₩���B���O��1�������܂Ƃ߂čw�����Ă����悤���B�@��E�@�@�@8��15���ɍ�������ʼn��ԁB���w���͂܂���֍s���悤���B �@���@�@�@�o�X�₩��͖��̐�[�Ɍ������ĕ����B���������G�ɏo���肵�Ă��āA�����ɊC�����������Ǝv���ƁA���������ƉE���ɊC���������肷��B |

�@����ƍ���C��̈ʒu�W���悭�킩��Ȃ��܂ܕ����čs�����̂����A������������̓r���ɍ���C�䂪�������B �@����ƍ���C��̈ʒu�W���悭�킩��Ȃ��܂ܕ����čs�����̂����A������������̓r���ɍ���C�䂪�������B�@���̎ʐ^�̂����E�肪����C�䂾�����B�o�X�₩���30���B |

�@����C��̓����B �@����C��̓����B�@��O�ɂ���C�e�́A�������̖C��̂��́B�E����͑�a�̎�C�̂��́B |

�@���ĖC��̓����\���̃C���X�g���`����Ă����B�Δn�̖L�C��ł́A�傫�Ȍ��̒����ǂ��Ȃ��Ă����̂��킩��Ȃ��������A���̐}�ł悭�킩�����B �@���ĖC��̓����\���̃C���X�g���`����Ă����B�Δn�̖L�C��ł́A�傫�Ȍ��̒����ǂ��Ȃ��Ă����̂��킩��Ȃ��������A���̐}�ł悭�킩�����B�@�����̖C��́A���V���g���R�k��c�Ŕp�������܂�����́u�y���v�̎�C���g��ꂽ�Ƃ����B�����āA�h���m��h�Ə����Ă���B�L�C��Ƃǂ��炪�傫�̂��̂��C�ɂȂ������A�C�g���ǂ����18m�ł���̂ŁA�قړ����x�ł������Ƃ����邾�낤�B |

�@��m����ƁA�����֎~�ɂȂ��Ă����B �@��m����ƁA�����֎~�ɂȂ��Ă����B�@2005�N�̕����s�������n�k�œV���ǂɂЂъ��ꂪ�ł��Ċ댯�Ȃ��ߗ����֎~���Ƃ����B�����ł͉ߋ��ő�̒n�k���������A���łɒ����ԕ��u����Ă���̂ŁA���ʂ͓���Ȃ����낤�B �A��������āA�C�䂩�狎�����̂����A���ƂŃ~�X�ɋC�Â����B�O�ɊK�i�������āA�C��̏㕔�ɍs���邱�Ƃ��A�ό��p��HP�����Ă킩�����̂��B�㕔�ɂ͑傫�Ȍ����J���Ă���B�L�C��Ɠ����悤�Ȍ��Ȃ̂ŁA�z���ł��邯�ǁA�c�O�������B |

�@�C�䂩��2�A3���ʼn���̒��ԏ�ɓ����B �@�C�䂩��2�A3���ʼn���̒��ԏ�ɓ����B�@�m���ɉ��̉����������p�Ɍ�����B�ځA�@�A���܂ł�����Ă���B |

�@��𐳖ʂ��猩����Ƃ���ֈړ��B��������A���������Ƃ������Ă���p�Ɍ�����B �@��𐳖ʂ��猩����Ƃ���ֈړ��B��������A���������Ƃ������Ă���p�Ɍ�����B�@���@�@�@�W�]��ɂ������Ă݂��B����͖X�̉A�ɉB��Ă��܂��Ă���̂����A���̐�ɂ�����p�����ꂢ���B |

|

�@�W�]��̑����ɁA�����̐Ղ��c���Ă����B�C�䂾�낤���B�푈�֘A�̂悤�Ȋ��������邪�A�ē��͂Ȃ��킩��Ȃ������B �@�W�]��̑����ɁA�����̐Ղ��c���Ă����B�C�䂾�낤���B�푈�֘A�̂悤�Ȋ��������邪�A�ē��͂Ȃ��킩��Ȃ������B�@�����@�@�@�������������Ԃ��A�����������10��17�����̃o�X�ɏ�ԁB �@���E�@�@�@10��23���A�����h�ɑO�ʼn��ԁB���ꂩ����������R���قœ�����A���H�͍����h�ɂłƂ��������Ă����B |

|

| ���m�{����̕��R���قœ����Ɠ����Ђ� |

�@���������Ɓu�����̐�N���@���R���فv�̕\�����������B���Ɂu��������������Ђ��̃Z�b�g�v�̗��Ŕ�����A�����Ђ��𒋐H�ɂ��邱�Ƃɂ����B �@���������Ɓu�����̐�N���@���R���فv�̕\�����������B���Ɂu��������������Ђ��̃Z�b�g�v�̗��Ŕ�����A�����Ђ��𒋐H�ɂ��邱�Ƃɂ����B |

�@�K�i������Ă����A���ւցB�u���{�铒������v�̒��������Ă���B �@�K�i������Ă����A���ւցB�u���{�铒������v�̒��������Ă���B |

�@�t�����g�œ����Ɠ����Ђ��ƃZ�b�g��\���o���OK�ŁA�����ɕ��C�ցB �@�t�����g�œ����Ɠ����Ђ��ƃZ�b�g��\���o���OK�ŁA�����ɕ��C�ցB |

�@�����͒��F�������Ă���B�S�����������Ă��邽�߁B�����ĉ����Z�x���C���Ɠ�����������B�������Ɋ܂ނƊm���ɉ��h���B �@�����͒��F�������Ă���B�S�����������Ă��邽�߁B�����ĉ����Z�x���C���Ɠ�����������B�������Ɋ܂ނƊm���ɉ��h���B |

�@���M�߂̓������A�M�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�C�����悭�����B �@���M�߂̓������A�M�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�C�����悭�����B�@�����@�@�@�h���q�̓`�F�b�N�A�E�g���āA1�l�ł̂�т�����ł����B �@���E�@�@�@�������������̍���̂��镗�C�B�����͓����������B |

|

|

�@�㍶�@�@�@�I�V���C�B������������B12���Ƃ͂����A�����Ȃ��Ă悩�����B �@�㍶�@�@�@�I�V���C�B������������B12���Ƃ͂����A�����Ȃ��Ă悩�����B�@��E�@�@�@�\�e�c�̖������ē썑�C���B �@���@�@�@1���ԏ����������A�H�����ցB �@�h���q�������ŗ[�H���Ƃ�̂��ȁB |

�@�����Ђ��B��A����ς����^���ɂ������̂ɏo�`�����������сB �@�����Ђ��B��A����ς����^���ɂ������̂ɏo�`�����������сB�@���Ƃ��Ƃ́A�܂��Ȃ������������̂����i���B�l�C���o�āAJAL���ې��̃t�@�[�X�g�N���X�ŏo���ꂽ���Ƃ�����Ƃ����B���s����A���Ă���A�ʔ̂̐l�C���i�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�m�����B �@1500�~�i���������Ȃ�500�~�j�����ăo�X��Ɍ��������B�r���A�������̗��ق��������B�ЂȂт�����n�Ƃ��������B �@�����@�@�@�u���m�{�v�o�X��B �@���E�@�@�@�o�X��t�߂͘p�̉��������B12��29���̏��{�s���o�X�ɏ�ԁB �@ |

|

| �z�K��Ђ́h�䒌�h��������̏��{�� |

�@�o�X����R�ʼn��ԁB �@�o�X����R�ʼn��ԁB�@���̖k���ɂ��鏟�{��ՂɌ��������肾�������A�����ׂł́A���[�g�����������āA�ǂ�����オ��̂��K���Ȃ̂��悭�킩��Ȃ������B �@�ԑ����猩�Ă�����A��R�o�X�₩��ԓ�����ՂɌ������Ă���̂��������̂ŁA�}���ŏオ��̂����߂āA����Ăĉ��Ԃ����B �@���Ƃł킩�����̂����A���̂��ƃo�X�͍⓹������A�C�݂Ɏ���̂ŁA��R�ʼn��Ԃ���ƁA�����܂ŏ�����Ƃ��납��オ�邱�ƂɂȂ�̂Ő����ł������B |

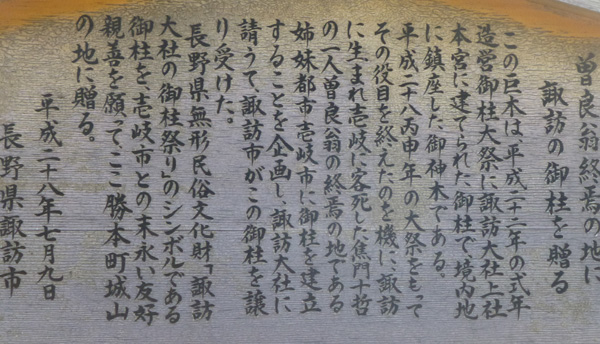

�@�ԓ����オ��ƁA�ˑR�A�g�[�e���|�[���̂悤�ɖ_�������Ă���̂��������B�����낤���Ďv���A�ߕt�����B �@�ԓ����オ��ƁA�ˑR�A�g�[�e���|�[���̂悤�ɖ_�������Ă���̂��������B�����낤���Ďv���A�ߕt�����B�@���@�@�@�ē����������B �E���̒��́A�z�K��Ђ̌䒌�ŁA����28�N�̑�ՂŖ�ڂ��I�������́B �E�z�K�s�ƈ��s�͎o���s�s�ŁA�䒌�͐z�K�s������s�ɑ���ꂽ�B �E�]�ǂ́A�z�K�ŏo���A���Ŏ��S�����W�Ŏo���s�s�ɂȂ����B �ʂ̏ꏊ�̐����ŁA���Ƃ��Ƃ͏��{���Ɛz�K�s���o���s�s���������A�����̂��߈��s�������p�����B |

|

|

�@�㍶�@�@�@�z�K��Ђ͍s�������Ƃ��Ȃ��A�䒌������̂͏��߂āB���߂Ō��邱�Ƃ��ł��Ă悩�����B �@�㍶�@�@�@�z�K��Ђ͍s�������Ƃ��Ȃ��A�䒌������̂͏��߂āB���߂Ō��邱�Ƃ��ł��Ă悩�����B�@��E�@�@�@�䒌���������͓̂�̊ۂŁA�{�ۂ���������R�����ւ͂���ɊK�i���オ��B �@���@�@�@��R�����B���{��͏G�g�����N�o���̍ۂɒz�������邾�B �@�����������邪�A���N�o���̐폟�F��ł���ꂽ��R��ׁB���đւ����s���Ă��邪�A���܂������̐_�Ђł���B |

�@��R��������̒��߁B �@��R��������̒��߁B�@�Δn�����̐����R����͂��Ȃ�Ⴂ���A�o�R������������Ă��ďオ��₷���B �@��Q�q�̐l��䒌�����邽�߂ɏ��l�����邩�炾�낤�B |

�@���{�̏W���ɉ����r���ɑ]�ǂ̕悪�������B �@���{�̏W���ɉ����r���ɑ]�ǂ̕悪�������B�@�͍��]�ǂ́A�z�K�ɐ��܂ꂽ���A���̌�A�����m�Ԃɓ���B�m�Ԃ́u���̍ד��v�̗��ɓ��s�������ƂŗL���B �@�]�ǂ͏����g�i���R�̑�ւ��̂Ƃ��ɁA�n���ɔh������āA�喼�Ď��̂��߂ɒ������s�����j�����Ƃ��ċ�B�����@�����B�����Ĉ������@��A�̒�������āA�Δn�Ɍ������{�����痣��Ĉ��ɂƂǂ܂����B���ł͒����ƂɂƂǂ܂����̂����A��͒����Ƃ̕�n�̒��ɂ������B �@�ʐ^�ŁA��̌�ɂ����Ă���̂́A300�N���̋L�O��B�v��300�N�Ƃ�����2010�N���낾�B |

�]�ǂ̕�̕t�߂��猩�����{�̏W���B�`�����͂�ł��銴���B

�]�ǂ̕�̕t�߂��猩�����{�̏W���B�`�����͂�ł��銴���B�@�����@�@�@���n�ɉ����ƑN���X�����ԘH�n�����������A�ǂ����܂��Ă����B���{���s���L���Ȃ̂����A���ł�13��������Ă��āA�x������悤���B �@���E�@�@�@���X�X��ʂ�A�`�Ɍ������B |

|

�@���{�`�B4�`11���Ȃ�C�̓��ւ̑D���łĂ��āA�s���Ă݂��������B�r�[�`�����ꂢ�Ȃ悤���B�^�q��~�ɂȂ���1�T�Ԍゾ�����̂ŁA�����c�O�B �@���{�`�B4�`11���Ȃ�C�̓��ւ̑D���łĂ��āA�s���Ă݂��������B�r�[�`�����ꂢ�Ȃ悤���B�^�q��~�ɂȂ���1�T�Ԍゾ�����̂ŁA�����c�O�B�@�����@�@�@���{��Ղ������R�B���z�̂��߁A�悭�킩��Ȃ������B �@���E�@�@�@14�����̋��m�Y�s���ɏ�ԁB |

|

| ���̍ō���u�x�m�ҁv�ɓo�� |

�@�c�n�����ʼn��ԁB�x�m�ҁi�����̂��j�ւ͓o�R���ʼn��Ԃ���̂���ԋ߂��̂����A���m�Y�ɖ߂��Ă��炭�҂��ď�芷���ɂȂ�̂ŁA�c�n��������o�R���܂�1km�قǗ]�v�ɕ������Ƃɂ����B �@�c�n�����ʼn��ԁB�x�m�ҁi�����̂��j�ւ͓o�R���ʼn��Ԃ���̂���ԋ߂��̂����A���m�Y�ɖ߂��Ă��炭�҂��ď�芷���ɂȂ�̂ŁA�c�n��������o�R���܂�1km�قǗ]�v�ɕ������Ƃɂ����B�@�r���A�R�T��̏��������������B���w�R�[�X������̂ł͂Ǝv���ē����ցB�m���Ɍ��w�R�[�X�����������A������Ō��w���~�������B |

�@�o�R���ɓ��B�B����ɓ���O�ɁA�����߂��ɂ��������C�ցB�ʐ^�̑����Ē������ق��������A���w���~�������B �@�o�R���ɓ��B�B����ɓ���O�ɁA�����߂��ɂ��������C�ցB�ʐ^�̑����Ē������ق��������A���w���~�������B�@���@�@�@�u�o�R���v�o�X�₩��ԓ����オ��B���C�̍H�ꂪ����ɗǂ�������B���̂��ƁA�X�̒������炾��25���قǕ������B |

|

�@���������Ȃ��A���ōō���ł���x�m�ҁi�����̂��j�ɓ��B�B����ɂ͓W�]�䂪�������B �@���������Ȃ��A���ōō���ł���x�m�ҁi�����̂��j�ɓ��B�B����ɂ͓W�]�䂪�������B�@�W��213m�����A���̍ō��B�����Ƃ��A��Ƃ������́A������Ȃ��炩�ȋu�̒��ŁA��������ԍ����Ƃ����������B |

�@���k��������B���^�̌�������x�������فB��Ԃ̕��삪�A���m�҈�Ղ����镽��B���ň�ԍL�����삾�B���̌������ɂ́A�͂�ق��n�������锪���W���������Ă���B �@���k��������B���^�̌�������x�������فB��Ԃ̕��삪�A���m�҈�Ղ����镽��B���ň�ԍL�����삾�B���̌������ɂ́A�͂�ق��n�������锪���W���������Ă���B |

�@���k��������B�C�݂������邪�A�o����̕��G�ȊC�݂ɂȂ��Ă���B �@���k��������B�C�݂������邪�A�o����̕��G�ȊC�݂ɂȂ��Ă���B�@�킸���̏��ōō���ɒB���邱�Ƃ��ł��A���͂͒Ⴂ�u�˂��B���͍����R���Ȃ������Ƃ������Ƃ��悭�킩��B |

�A �A |

�@�㍶�@�@�@�W��213m�������ؕW�̎�O�ɂ���ΕW�́A1889�N�ɊC�R���H�����ݒu�����u�ܓx����W�v�B �@�㍶�@�@�@�W��213m�������ؕW�̎�O�ɂ���ΕW�́A1889�N�ɊC�R���H�����ݒu�����u�ܓx����W�v�B�@��������u�ܓx����W�v�́A�����̂ق��A�n�n���i���ꌧ���Îs�ɑ����A���������������ƈē��ɂ����������̓��͌����Ȃ������j�Ɏc�邾�����Ƃ����B �@��E�@�@�@�u�ܓx����W�v�̕����������Ă���B �@���@�@�@�ؕW���g��B |

�@�����`���ɕ����B���ォ�班���������Ƃ���ɁA���M�����������B �@�����`���ɕ����B���ォ�班���������Ƃ���ɁA���M�����������B |

�@����ɕ����ƁA�ʂ̓W�]�䂪�������B �@����ɕ����ƁA�ʂ̓W�]�䂪�������B�@�ʐ^��O�̃h�[�i�c�^�̂��̂́A�Ñ�́u���Α�v���������́B�����̌����菊�ňٕςɋC�Â����Ƃ��ɂ́A�����グ�āA���E�֊댯��m�点���̂��낤�B |

�@���̓W�]�䂩��͐��������n����B�Ⴂ�u�˂��L�����Ă���̂��킩��B���m�Y�̍x�O�̏Z��n�Ȃǂ������Ă���B �@���̓W�]�䂩��͐��������n����B�Ⴂ�u�˂��L�����Ă���̂��킩��B���m�Y�̍x�O�̏Z��n�Ȃǂ������Ă���B |

�@�x�m�҂̍œ�[�ɂ��钓�ԏ�̈�p���W�]��ɂȂ��Ă���B���̒��ԏ��������ƁA���}�ȍ⓹������A��C�ɕ��n�ɉ������B �@�x�m�҂̍œ�[�ɂ��钓�ԏ�̈�p���W�]��ɂȂ��Ă���B���̒��ԏ��������ƁA���}�ȍ⓹������A��C�ɕ��n�ɉ������B |

�@���m�Y�勴�͂��ߋ��m�Y�̏W�����悭�������B�ō���̓W�]�䂩�炱���܂�20���قǁB�����ɉ������C���������R�[�X�������B �@���m�Y�勴�͂��ߋ��m�Y�̏W�����悭�������B�ō���̓W�]�䂩�炱���܂�20���قǁB�����ɉ������C���������R�[�X�������B |

| �u�t��ԁv���˂̒n |

�@�o�R������W�]��ւ͊ɂ����炾���肾�������A�쑤�̒��ԏꂩ�狽�m�Y���ւ̉���͋}�ȉ��肾�����B�t�R�[�X�ɂ��Ȃ��Ă悩�����B �@�o�R������W�]��ւ͊ɂ����炾���肾�������A�쑤�̒��ԏꂩ�狽�m�Y���ւ̉���͋}�ȉ��肾�����B�t�R�[�X�ɂ��Ȃ��Ă悩�����B�@��35���ŋ��m�Y�勴�B�r���ŁA���I���[�u��������A���ꂵ�ċx�e���悤���Ǝv�������A17�������ɓ��v������̂ŁA�������Ȃ������B |

�@���̏ォ��p�̉���������B���̒��F�������������Ă���}���[�i�z�e���B �@���̏ォ��p�̉���������B���̒��F�������������Ă���}���[�i�z�e���B�@���@�@�@����n��I���A�K�i�ŊC���ʂ܂ʼn���A�`�̐�[�Ɍ��������B�ʐ^�̉E�̌��������m�Y�`�^�[�~�i���B |

|

�@�`�̐�[�܂ł���Ă���ƁA�O���ɏ�����W�F�b�g�t�H�C������`���Ă����B�O���͈��ӂɗ�����������A���̕ւ͋��m�Y�ɗ����ւ��B �@�`�̐�[�܂ł���Ă���ƁA�O���ɏ�����W�F�b�g�t�H�C������`���Ă����B�O���͈��ӂɗ�����������A���̕ւ͋��m�Y�ɗ����ւ��B�@�����炱���܂�15���B�c�n�����Ńo�X�����Ԃ�����A�x�m�ғW�]����ւĂ����܂ŁA2���Ԏ�������B8km�قǁB����2���Ԃ�25�q�قǕ������B |

�@�`�̐�[�ŁA�D���`����o�Ă����t�߂̖h�g��Ɂu�t��Ԕ��˂̒n�v�Ə�����Ă���B �@�`�̐�[�ŁA�D���`����o�Ă����t�߂̖h�g��Ɂu�t��Ԕ��˂̒n�v�Ə�����Ă���B�@1859�N����2��13���i�V��3��17���j�A���m�Y�̂قƂ�ǂ̋��D���^�C���ɏo���B�����n�߂��Ƃ��A���_������A�җ�ȗ��ɂȂ����B53�l�̋������C���ɏ����Ă������B �@���ł͐̂���t�̋����앗�́u�t��ԁv�Ƃ����ċ�����Ă������A�����A������ɋ]���҂̌����Ԃ߁A�C�̈��S���F�肷��s�����������Ă���B �u�t��ԁv�͈��Ŏg���Ă����ꂾ�������A�C�ۗp��Ƃ��ď��߂Ďg��ꂽ�̂�1956�N�A���������{�{��ꂪ�o��̋G��Ƃ��ďЉ���̂�1959�N�B���̌�A�}�X�R�~�łƂ肠�����L���ɂȂ����悤���B �@������1976�N�A�L�����f�B�[�Y�̃q�b�g�ȁu�t��ԁv�ň�ʉ��B�Ȃɂ���ĉ��a�ȃC���[�W�̌ꊴ�ŕ��y�������A�{���͕|���C�ی��ۂ������B �@���@�@�@�u�t��Ԕ��˂̒n�v�̕����̉��ɂ͑�����C���[�W�����G���`����Ă���B |

|

|

�@�㍶�@�@�@ �G�̉E�̂ق��Ɉꌩ�A��̂悤�Ȉԗ�肪����B�u�\�O淂�E�i�Ƃ����j�V���v�Ƃ���B�����A�������������Ɍ��Ă�ꂽ�悤���B �@�㍶�@�@�@ �G�̉E�̂ق��Ɉꌩ�A��̂悤�Ȉԗ�肪����B�u�\�O淂�E�i�Ƃ����j�V���v�Ƃ���B�����A�������������Ɍ��Ă�ꂽ�悤���B�@��E�@�@�@�ԗ��̉��̍���ɏ��K�i������A�オ��Ɓu�t��Ԃ̓��v������B1987�N�Ɍ��Ă�ꂽ���́B���̈ē��Ɂu�t��ԁv�̌�̐�����������Ă���B �@���@�@���傤�Ǔ��̓��������B���E��ɒ��ޑ��z�����邱�Ƃ��ł����B |

�@�z�e���ɖ߂�A1���ԂقNjx�e�B �@�z�e���ɖ߂�A1���ԂقNjx�e�B�@�[�H�Ɍ��������̂́u���悵�v�B |

�X���B���~�Ȃ≜�̃e�[�u���Ȃ͂��܂��Ă��āA�����ɋ߂��e�[�u���Ȃɍ���B �X���B���~�Ȃ≜�̃e�[�u���Ȃ͂��܂��Ă��āA�����ɋ߂��e�[�u���Ȃɍ���B |

�@�h�g�������B���������̂����A�ʂ������̂�1�l�ł͖O���Ă���̂���B �@�h�g�������B���������̂����A�ʂ������̂�1�l�ł͖O���Ă���̂���B�@�����@�@�@���Ē��u�R�T��v�B�������́A�����ԑO�ɑ��܂ōs��������̎R�T��B �@���E�@�@�@���Ē��u���v�B�������͏d�ƎB2019�N��G20���T�~�b�g�ŏo���ꂽ�Ē������ꂾ�Ƃ����̂Œ������Ă݂��B�`���O�͊؍���ŗF�B�Ƃ����Ӗ��B |

|

�@��̂��Ԃ�āB �@��̂��Ԃ�āB�@����ł͈��H�ׂĂ��Ȃ������̂Œ����B������������������̂����A�Ē������݂Ȃ���H�ׂĂ���ƁA��߂Ă��܂����̂�������B |

|

|