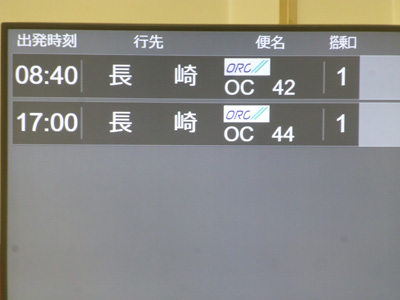

| ORC�Œ����`�ɔ�сA������ |

�@7�����璩�H�B�O���ɘa���H��I��ł����̂����A�O���Ƃ͏��������i���̎�ނȂǁj�Ⴄ����ǂ��B���Ă����̂ŗm���H�ɂ����ق����悩�����B �@7�����璩�H�B�O���ɘa���H��I��ł����̂����A�O���Ƃ͏��������i���̎�ނȂǁj�Ⴄ����ǂ��B���Ă����̂ŗm���H�ɂ����ق����悩�����B

|

�@�`�F�b�N�A�E�g���u���m�Y�{���v�o�X��ցB7��45�����̋�`�s���ɏ�ԁB������̂́A��`�܂ł����Ǝ���1�l�����������B��������s�@�𗘗p����Ƃ��͎��Ɨp�ԗ��p�Ȃ̂��낤�B����ł��A�o�X���^�s���Ă���Ă��肪�����B �@�`�F�b�N�A�E�g���u���m�Y�{���v�o�X��ցB7��45�����̋�`�s���ɏ�ԁB������̂́A��`�܂ł����Ǝ���1�l�����������B��������s�@�𗘗p����Ƃ��͎��Ɨp�ԗ��p�Ȃ̂��낤�B����ł��A�o�X���^�s���Ă���Ă��肪�����B |

�@8��10���A��`���B�ƂĂ������ȃ^�[�~�i���r�����B �@8��10���A��`���B�ƂĂ������ȃ^�[�~�i���r�����B |

�@�^�[�~�i���̓��������ƁA�����Ƀ`�F�b�N�C���J�E���^�[�B �@�^�[�~�i���̓��������ƁA�����Ƀ`�F�b�N�C���J�E���^�[�B�@8��40������ORC�i�I���G���^���G�A�u���b�W�j�AOC42 �ɓ���B�������A�R�[�h�V�F�A���Ă���ANA�Ŕ������Ă���B �@ORC�͑�3�Z�N�^�[�ŁA�����`�����_�ɂ��āB�����ւȂǂ��^�q���A�S�ւ�ANA�ƃR�[�h�V�F�A���Ă���B |

�@�`�F�b�N�C���シ���ɁA�J�E���^�[���̕ۈ�������ցB�ۈ������̂��Ƃ́A�ҍ����ő҂����B �@�`�F�b�N�C���シ���ɁA�J�E���^�[���̕ۈ�������ցB�ۈ������̂��Ƃ́A�ҍ����ő҂����B |

�@����`�����ւ́AORC�̒����2���������ׂĂ��B���Ă͕����ւ������������͂Ȃ��B�����͑D�𗘗p�����ق����A�����������̂��낤�B �@����`�����ւ́AORC�̒����2���������ׂĂ��B���Ă͕����ւ������������͂Ȃ��B�����͑D�𗘗p�����ق����A�����������̂��낤�B |

�@�o�����߂Â��A�Q�[�g��ʂ�A�^�[�~�i�������s�@�܂ŕ����ē���B �@�o�����߂Â��A�Q�[�g��ʂ�A�^�[�~�i�������s�@�܂ŕ����ē���B�@��s�@�̓{���o���f�B�A��Q200�B |

�@�S�����Z�����ɁA�ʘH�̗�����2�l�Ȃ�����A���������̋@�̂��B �@�S�����Z�����ɁA�ʘH�̗�����2�l�Ȃ�����A���������̋@�̂��B |

�@�㏸���Ɍ��������B�����̕��Ɉ��Ӎ`��������B��O�́A�E�[���肬�łق�ق��n���A���[���肬��ŏ����_�Ђ��ʂ��Ă��Ȃ��B �@�㏸���Ɍ��������B�����̕��Ɉ��Ӎ`��������B��O�́A�E�[���肬�łق�ق��n���A���[���肬��ŏ����_�Ђ��ʂ��Ă��Ȃ��B�@������5���قǂŁA���茧�{�y�̖k�[���������Ă���B |

�@25���قǂŁA�����`�ɓ����B �@25���قǂŁA�����`�ɓ����B�@�����@�@�@�|���s���̒��茧�c�o�X�ɏ�ԁB �@���E�@�@�@�ԓ��B�s���o�X�Ɠ����^�C�v�̃o�X�B��`�ɏ�����Ă͂�����̂́A��`�o�X�ł͂Ȃ��A��ʂ̎s���o�X�Ɠ����悤�ɍׂ�����Ԃ���̂Ŏ��Ԃ�����B |

|

|

�@�㍶�@�@�@���c�o�X���|���^�[�~�i���ɓ����B �@�㍶�@�@�@���c�o�X���|���^�[�~�i���ɓ����B�@��E�@�@�@�^�[�~�i���̑S�i�B�|���w�O�ɂ���B �@���@�@�@�|���w�͐V�����J�ʂ��߂Â��A�V�����w�ɂ��o���オ���Ă����B |

�@�����S���̏��͓����w�ɂ̒��ł����ꂽ�Ƃ���ɂ������B �@�����S���̏��͓����w�ɂ̒��ł����ꂽ�Ƃ���ɂ������B�@�����S����40���N�O�ɏ�ԁB�����̏I�����������Í��܂ŏ�Ԃ��Ă���B���̌�A�_�啁���x���ɂ��y�Η��̂��߂ɁA�����`�E���Í��Ԃ���������Ȃ��܂܂ɔp�~���ꂽ�B�v���Ԃ�̏�Ԃ��B |

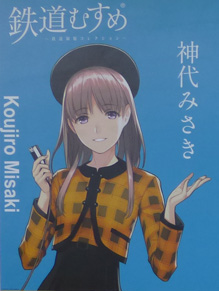

�@10��48�����̓����`�s���̋C���ԁB �@10��48�����̓����`�s���̋C���ԁB�@�����@�@�@���S�̃L�����N�^�[�ɂȂ����S���ނ��߁A�_��݂����B2020�N10���A�C�Ƃ����B�ԑ̂̑O��̃T�{�Ȃǂɕ`����Ă���B �@���E�@�@�@�ԓ��B �@ |

|

�@12���ɓ����w�����B �@12���ɓ����w�����B |

�@�w�ɂ͏��͂��Ă���B�E�[�̂ق��ɂ́A�w�O�̃o�X�₪����B �@�w�ɂ͏��͂��Ă���B�E�[�̂ق��ɂ́A�w�O�̃o�X�₪����B�@�ו����R�C�����b�J�[�ɓ���ĊX�����J�n�B |

| �P�����Łh��G��"��H�ׁA������� |

�@�����w�O����ɂ��⓹���オ���ď���ʂցB�邪�����Ă���̂ŊԈႤ�S�z�͂Ȃ��B �@�����w�O����ɂ��⓹���オ���ď���ʂցB�邪�����Ă���̂ŊԈႤ�S�z�͂Ȃ��B�@�w�O�̏��X���͐X�x���X�X�B�O�ǂ������A����C���[�W�����悤�ȃf�U�C���̓X�������B |

�@���X�X�̓˂�����͏�̍��B���ɗאڂ��ēV�炪�����Ă���B�V��Ƃ͕ʂɘE�������Ă��邪�A�Ȃ����Ă���悤�Ɍ�����B �@���X�X�̓˂�����͏�̍��B���ɗאڂ��ēV�炪�����Ă���B�V��Ƃ͕ʂɘE�������Ă��邪�A�Ȃ����Ă���悤�Ɍ�����B�@�������1618�N�ɏ��q�d���ɂ���Ēz�邳�ꂽ���̂ŁA�]�ˎ���ɓ����Ă���̏邾�B�����������ɂȂ�1876�N�A�p��߂ʼn�̂���Ă��܂����B���܂̓V���1964�N�ɍČ����ꂽ���́B |

�@�쑤�̍��ɉ����ĕ����ƁA��̓쐼�̋��̂�����ɕP�������������B���������̋�G�ςŗL���ȓX���B �@�쑤�̍��ɉ����ĕ����ƁA��̓쐼�̋��̂�����ɕP�������������B���������̋�G�ςŗL���ȓX���B�@������40���N�O�ɖK��Ă��āA����ȗ��B40���N�O�ɂ���G�ς�H�ׂĂ��邪�A�����͂킩�邪�A�X���ǂ����������o���Ă��Ȃ��B |

�@�X���B1��1�̃e�[�u�����}�X�Ȃ̂悤�ɋ���Ă��āA�ׂ̃e�[�u���ȂƂ͔Ŏd���Ă�B����͐̂��炻���Ȃ��Ă����̂��Ǝv�����A�����Ǒ�ŐV���ɐݒu�����Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ��Z���X�������Ǝv�����B �@�X���B1��1�̃e�[�u�����}�X�Ȃ̂悤�ɋ���Ă��āA�ׂ̃e�[�u���ȂƂ͔Ŏd���Ă�B����͐̂��炻���Ȃ��Ă����̂��Ǝv�����A�����Ǒ�ŐV���ɐݒu�����Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ��Z���X�������Ǝv�����B�@��G�ς̑�𒍕��B |

�@��Ă����ǂ����A�G�ςȂ̂ŁA���ǂ�ł͂Ȃ��݂ۖ������Ă���B �@��Ă����ǂ����A�G�ςȂ̂ŁA���ǂ�ł͂Ȃ��݂ۖ������Ă���B�@�݂���ɂ����āA������Ȃ����A�{���A���Ȃ��A���܂ڂ��A���A���ڂ��A���������A���A�t�e�A���Ă��A���쓤���Ȃǂ��ύ��܂�Ă���B |

�@����Ƃ肾�����Ƃ���B���A���������A���Ă��A���܂ڂ��Ȃǂ��ʂ��Ă���B �@����Ƃ肾�����Ƃ���B���A���������A���Ă��A���܂ڂ��Ȃǂ��ʂ��Ă���B�@�o�`�͂����Ԃ����g�������܂��`�B��������Ƃ��������ݖ����B |

|

�@�㍶�@�@�@�P�������o��Ɩڂ̑O�ɓ�����̓���������B���̐��ʂ����̍����܂ŁA��ǂ͂��Ȃ荂���B �@�㍶�@�@�@�P�������o��Ɩڂ̑O�ɓ�����̓���������B���̐��ʂ����̍����܂ŁA��ǂ͂��Ȃ荂���B�@��E�@�@�@�����B��͕�������Ă��Ȃ��B �@���@�@�@�V��͖ڂ̑O�Ɍ���ƍ��̊O���猩������傫���B |

�@�����͔����قɂȂ��Ă��āA���̊K�̓L���V�^�������̓W���A��̊K�͍]�ˎ���̔ː��ɊW���鎑���W���ł������B �@�����͔����قɂȂ��Ă��āA���̊K�̓L���V�^�������̓W���A��̊K�͍]�ˎ���̔ː��ɊW���鎑���W���ł������B�@�L���V�^���W���̒��ɂ������A�u���G�v�B�v���Ă������������Ȃ��̂������B |

�@�ŏ�K�B���ɉ����Ȃ��A�O�̓W�]��փA�N�Z�X���邽�߂ɒʂ�ꏊ�B �@�ŏ�K�B���ɉ����Ȃ��A�O�̓W�]��փA�N�Z�X���邽�߂ɒʂ�ꏊ�B |

�@����������B�w���悭������B�L���C�̌��������ɂ͂�������ƈ��h��������B �@����������B�w���悭������B�L���C�̌��������ɂ͂�������ƈ��h��������B�@�����@�@�@���E�͒����Ɩk�����]�i���݂̓쓇���s�o�g�j�̋L�O�قɂȂ��Ă����B �@���E�@�@�@���]�͒��蕽�a�F�O���𐧍삵�����Ƃ�m�����B���f�����W������Ă����B �@���E�͐̂̔_��Ȃǂ̓W�������Ă����B�V��̌������ɂ͊ό������L�O�ق����������A�ǂ������킯��������Ă����B |

|

|

�@�㍶�@�@�@��̖k�����ɂ��镐�Ɖ��~�ցB�����͐Ί_�������B �@�㍶�@�@�@��̖k�����ɂ��镐�Ɖ��~�ցB�����͐Ί_�������B�@��E�@�@�@�����̕��Ɖ��~�̓����͒ʘH���ܑ�����Ă��Ȃ����ƂƁA�����ɐ��H�����邱�ƁB�����͗N���������A���̐��H���N������̂��́B �@���@�@�@���~��3���������J����Ă���B���̂�����1�B |

�@�ꕔ�͉����ɓ����悤�ɂȂ��Ă����B �@�ꕔ�͉����ɓ����悤�ɂȂ��Ă����B |

�@���w�Z�̍Z������Ɖ��~���A�O�ǂ͏�̂悤�Ȋ����ɍ���Ă����B �@���w�Z�̍Z������Ɖ��~���A�O�ǂ͏�̂悤�Ȋ����ɍ���Ă����B�@�����@�@�@�T���V���C�������X�B�A�[�P�[�h�̂��铇���ň�ԑ傫�ȏ��X�X�����A�܂����X�����������B �@���E�@�@�@���H��c���O���瓇�S�o�X�ɏ�ԁB |

|

| �u���܂����h�[���v�Ɓu���̉w�ӂ����v�ʼnΎR�ЊQ���݂� |

|

�@�㍶�@�@�@�u�����A���[�i�����v�ʼn��ԁB �@�㍶�@�@�@�u�����A���[�i�����v�ʼn��ԁB�@��E�@�@�@��Ԃ��Ă������S�o�X�B �@���@�@�@�C�ݕ��ʂ�10���قǕ����ƁA�u���܂������[�h�v�����˂Œʂ��Ă����B�u���܂����v�́A���������Łh�����h�̈Ӗ��B �@�_�啁���x�̕���1990�`95�N�ɂ���A�Ȃ��ł�91�N�̑�ӗ��̍ЊQ���悭�o���Ă���B���̕����̂��߂ɂ���ꂽ���H���u���܂������[�h�v�B�������H�ɏ����������ԓ��ŁA���s�҂͒ʂ�Ȃ��B�����B |

�@�u���܂������[�h�v�������Ă����ɂ���̂����������A���[�i�B �@�u���܂������[�h�v�������Ă����ɂ���̂����������A���[�i�B�@�̈�قƃT�b�J�[�ꂪ���邪�A�ԗ쓃�ƉΎR�ЊQ���̓W��������Ƃ����̂ŁA���Ԃ�����Η�����肽���������A�u���܂����h�[���v�̊J�َ��Ԃ��C�ɂȂ��ĉ���ʂ��������ɂȂ����B |

�@����ɏ��������āu���܂����h�[���v�ɓ����B�W���ꕗ�ł����u����낤�h�[���v���B�������́A�_��x�ЊQ�L�O�فB �@����ɏ��������āu���܂����h�[���v�ɓ����B�W���ꕗ�ł����u����낤�h�[���v���B�������́A�_��x�ЊQ�L�O�فB |

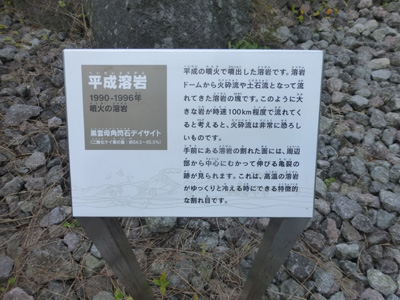

�@���C���t���A�ł�1990�`95�N�̉_�啁���x�̍ЊQ�ƕ����̋L�^�̓W��������Ă���B �@���C���t���A�ł�1990�`95�N�̉_�啁���x�̍ЊQ�ƕ����̋L�^�̓W��������Ă���B�ӗ��̑��x�̑�����̌�����W�����������B�ӗ��͊��ΎR�D���K�X�␅���C�ɍ������āA���S�x�̂܂���100�q�ȏ�ŗ����B�ق�̈�u�Ȃ̂ŁA�����悤�̂Ȃ����낵���ЊQ���B �@ |

�@�n��h�[���̕����V�R����̉ӗ������؏���P�����B���̂����A�W�҂���h�c�����������܂�ĖS���Ȃ����B �@�n��h�[���̕����V�R����̉ӗ������؏���P�����B���̂����A�W�҂���h�c�����������܂�ĖS���Ȃ����B�@�n���ΎR�D�����J�̂����ɁA���Ɗ�̍����������̂������̏W�����P�����̂��y�Η��B�y�Η��͑��؏ꂩ��A���܂����h�[���Ɏ��鐅���여���y���Ŗ��ߐs�������B |

|

�@��@�@�@��ӗ��̍ۂɃJ�����}�����g���Ă����O�r�B �@��@�@�@��ӗ��̍ۂɃJ�����}�����g���Ă����O�r�B�@���@�@�@�y�Η��ł��܂����h�[���̏ꏊ�܂ŗ�����Ă�����B �@�y�Η��Ɖӗ��̈Ⴂ������ӂ₾�������A��������킩�����B |

�@�y�Η��ŗ�����Ă����n��B�n����A�����̕��ɂ����̂ƍ]�ˎ���̕��ɂ����̂̈Ⴂ�Ȃǂ���������Ă����B �@�y�Η��ŗ�����Ă����n��B�n����A�����̕��ɂ����̂ƍ]�ˎ���̕��ɂ����̂̈Ⴂ�Ȃǂ���������Ă����B�@�V�A�^�[�Ől�`��������Ƃ����̂Ō��ɂ������B�B�e�͋֎~�Ƃ������Ƃ������B�]�ˎ���ɂ��������肻�̂��߂Ɂu���R�v���ł������ƂƁA�y�����C�ɗ��ꂾ�������߂ɁA�Ί݂̔��ŒÔg�����������Ƃ������e�B |

�@�u���܂����h�[���v����u���̉w�ӂ����v�ֈړ�����B �@�u���܂����h�[���v����u���̉w�ӂ����v�ֈړ�����B�@�r���A�_�啁���x���悭�������B�����Ƃ����Ă��钸��t�߂��n��h�[�����낤�B |

�@�u���̉w�ӂ����v�Ɍ������r���A������ɂ����鋴��n�����B���̋��ŁA�����s����쓇���s�ɂȂ邱�Ƃ��킩�����B�y�Η��ЊQ�ł悭���ɂ���������͂����������̂��Ǝv�����B �@�u���̉w�ӂ����v�Ɍ������r���A������ɂ����鋴��n�����B���̋��ŁA�����s����쓇���s�ɂȂ邱�Ƃ��킩�����B�y�Η��ЊQ�ł悭���ɂ���������͂����������̂��Ǝv�����B |

�@���O�̒ʂ�A���͗���Ă��Ȃ��B�Ƃ���ǂ���ɐ����܂肪���邾�����B �@���O�̒ʂ�A���͗���Ă��Ȃ��B�Ƃ���ǂ���ɐ����܂肪���邾�����B�@�y�Η��ЊQ�̎��ɂ́A������y�Η�������A���ӂꂽ�y�Η��������ɗ���o�����B |

�@����n���Ă����ɁA���̉w�̕W�����������̂ŁA�����ɓn�����B �@����n���Ă����ɁA���̉w�̕W�����������̂ŁA�����ɓn�����B |

�@�u���̉w�ӂ����v�B�������́u���̉w�݂��Ȃ��{�w�ӂ����v�B�c�Ǝ��Ԃ�17���܂ł������̂��A���łɕ�����Ă����B �@�u���̉w�ӂ����v�B�������́u���̉w�݂��Ȃ��{�w�ӂ����v�B�c�Ǝ��Ԃ�17���܂ł������̂��A���łɕ�����Ă����B |

�@�����̓��̉w�̓����́A��ЉƉ��ۑ����������ɂ��邱�ƁB �@�����̓��̉w�̓����́A��ЉƉ��ۑ����������ɂ��邱�ƁB�@�ȒP�Ȍ����ŁA�����̓e���g���̓y�Η��ʼn�ꂽ�Ɖ����ۑ�����Ă����B1�K�������y���ɖ��܂����Ɖ��������A�ۑ�����Ă���B�����́A���݂́A���̉w�̕~�n�ɂȂ��Ă���Ƃ���ɂ��������̂ŁA50m�قLjړ������ēW�����Ă���Ƃ̂��ƁB |

�@��������������ɕۑ�����Ă���Ɖ��B��������Ă�����A�W������Ă��āA����������悤�����̂ŁA����ĂĊO�ɏo���B �@��������������ɕۑ�����Ă���Ɖ��B��������Ă�����A�W������Ă��āA����������悤�����̂ŁA����ĂĊO�ɏo���B |

�@�����̊O�ɓW������Ă���Ɖ�������B���������āA��Ђ����ꏊ�ł��̂܂ܕۑ�����Ă���B �@�����̊O�ɓW������Ă���Ɖ�������B���������āA��Ђ����ꏊ�ł��̂܂ܕۑ�����Ă���B�@�y�Η���Q���������Ƃ��ɂ́A���łɏZ���͔��Ă��āA�l�I��Q�͂Ȃ������B |

�@������������O�ɕۑ�����Ă���Ɖ��B �@������������O�ɕۑ�����Ă���Ɖ��B�@�����@�@�@�@�u���̉w�ӂ����v�o�X��ցB �@���E�@�@�@�����w�O�s���o�X�ɏ�ԁB |

|

| �Z���q�Łu�낭�ׂ��v��H�� |

�@�����w�O�ɖ߂�r���A���܂�z�e���̂����߂��ɂ��o�X�₪���邱�Ƃ��킩�������A�ו���a���Ă���̂ʼnw�O�܂ōs�����B �@�����w�O�ɖ߂�r���A���܂�z�e���̂����߂��ɂ��o�X�₪���邱�Ƃ��킩�������A�ו���a���Ă���̂ʼnw�O�܂ōs�����B�@�w�̃��b�J�[����ו������o���āA�z�e���ցB�u�Ԃ݂����v��2������B |

�@�����͕��ʂ̃r�W�l�X�z�e���Ƃ��������������A���߂̃e�[�u�����Ǎۂɂ���̂��֗��������B���̂Ԃ�A�ו��u�����Ȃ��̂��c�O�B �@�����͕��ʂ̃r�W�l�X�z�e���Ƃ��������������A���߂̃e�[�u�����Ǎۂɂ���̂��֗��������B���̂Ԃ�A�ו��u�����Ȃ��̂��c�O�B |

�@�����̉���������̂ق�������B �@�����̉���������̂ق�������B�@1���Ԏ�A�x�e�B���̓��͈���s�@�A�o�X�A�S�������p���ł���Ă������ƁA6���ԂقNJό����Ă��Ȃ��ꂽ�B |

�@�[�H���Ƃ�ɊO�o�B�z�e���̎ߌ������������s�������Ɣ����B �@�[�H���Ƃ�ɊO�o�B�z�e���̎ߌ������������s�������Ɣ����B�@�u�Z���q�v�Ɍ��������B���y�����u�낭�ׂ��v�ŗL���ȓX���B�u�낭�ׂ��v��H�ׂ����������炾�B |

�@�X���B�J�E���^�[�Ȃɒ��ȁB�����Ɂu�낭�ׂ��v�𒍕��B �@�X���B�J�E���^�[�Ȃɒ��ȁB�����Ɂu�낭�ׂ��v�𒍕��B |

�@�u�낭�ׂ��v�B�u�Z���q�v�Łu�낭�ׂ��v�������������킯���B �@�u�낭�ׂ��v�B�u�Z���q�v�Łu�낭�ׂ��v�������������킯���B�@�]�ˎ���̉_�啬�̂��ƋQ�[��������A�Z���q���l�Ă����A���܂����������ɂ����H�ו����u�낭�ׂ��v�B�����H�ו����Δn�ɂ���A������������������̂ŁA�H�ה�ׂ��B |

�@�Δn�ŐH�ׂ��u�낭�ׂ��v�ƐF��H���͓����B �@�Δn�ŐH�ׂ��u�낭�ׂ��v�ƐF��H���͓����B�@�ق�̏���������̂́A�Δn�̂��̂قǃu�c�u�c�ƍׂ�����Ȃ��������ƁB�����ł́A�Ȃ��ɎR�����g���A�Δn�ł͂Ȃ����g��Ȃ����ƂƊW���Ă���̂��B �@�Ƃ͂����A�����������̂́A�����̈Ⴂ����Ȃ��A�قړ������̂��Ƃ������Ƃ̂ق��B |

�@���̂��ƁA�X���ړ������B�͂��ߒ��ׂ��Ƃ��ɂ́u�Z���q�v��GOTO���ʃN�[�|�����g���Ȃ��悤����������B���ƂŁA�g����Ƃ킩�����̂����A�{���Ȃ���߂ɐH�ׂ�u�낭�ׂ��v��H�ׂĂ��܂����̂ŁA�\��ʂ�A�ʂ̓X�ցB �@���̂��ƁA�X���ړ������B�͂��ߒ��ׂ��Ƃ��ɂ́u�Z���q�v��GOTO���ʃN�[�|�����g���Ȃ��悤����������B���ƂŁA�g����Ƃ킩�����̂����A�{���Ȃ���߂ɐH�ׂ�u�낭�ׂ��v��H�ׂĂ��܂����̂ŁA�\��ʂ�A�ʂ̓X�ցB�@���ɍs�����͓̂S�������u���v�Ƃ����X�B�A |

�@�X���B �@�X���B |

�@���r�[���Ƃ��ʂ��B �@���r�[���Ƃ��ʂ��B |

�@�C�J�Q�\�̓S�Ă��B�Q�\����Ǝv���Ă�����A�C�J�̖{�̂�������������Ă����B�C�J�Ƃ��܂˂��������ďĂ��Ă������B �@�C�J�Q�\�̓S�Ă��B�Q�\����Ǝv���Ă�����A�C�J�̖{�̂�������������Ă����B�C�J�Ƃ��܂˂��������ďĂ��Ă������B |

�@���Ē��u���v�B�O���Ɉ��ŁA�x�m�҂̓o�R���ŁA�����ق̌��w���ł����ɊO�ς����������C�̂��́B���ł͈��߂Ȃ��������A�����ň��ނ��ƂɂȂ�Ƃ͎v��Ȃ������B �@���Ē��u���v�B�O���Ɉ��ŁA�x�m�҂̓o�R���ŁA�����ق̌��w���ł����ɊO�ς����������C�̂��́B���ł͈��߂Ȃ��������A�����ň��ނ��ƂɂȂ�Ƃ͎v��Ȃ������B |

�@�^�R�̂���g���B �@�^�R�̂���g���B |

�@���D�ݏĂ��u���ʁv�B�݁A�`�[�Y�A��t�̓��������D�ݏĂ��B �@���D�ݏĂ��u���ʁv�B�݁A�`�[�Y�A��t�̓��������D�ݏĂ��B�@���D�ݏĂ����ق��̃��j���[�Ɠ����悤�Ȓl�i�������̂ŁA�����߂��Ǝv���Ă�����A���Ȃ�傫���Ė����ɂȂ����B |

|

|