| 島原から天草へ | ||

朝食は前日と焼魚の種類が違うくらいでよく似ていた。でも美味しかったので問題なし。 朝食は前日と焼魚の種類が違うくらいでよく似ていた。でも美味しかったので問題なし。魚の横に雲仙ハムを焼いたものがあったほか、地元産の食材がほとんどだということも好印象であった。 食べ終わると、休む間もなくチェックアウト。 |

||

ホテルの斜め向かいが島原市役所。ガラス張りの庁舎だが、その前に、”飲む温泉”があった。 ホテルの斜め向かいが島原市役所。ガラス張りの庁舎だが、その前に、”飲む温泉”があった。温かい湯が出ていて、飲んでみると、温泉らしい味に塩味がついている感じだった。 ポストが見えるが、その向こうがバス停。 |

||

「大手」バス停。写真端の民家の右の薄茶の建物が泊まっていたホテル。バスは島原駅方面からホテル前の交差点までやってきて、いったんこのバス停に立ち寄るのだ。そして、バス停前にあるロータリーで回って、ホテル前まで戻って、島原港方面へ向かう。 「大手」バス停。写真端の民家の右の薄茶の建物が泊まっていたホテル。バスは島原駅方面からホテル前の交差点までやってきて、いったんこのバス停に立ち寄るのだ。そして、バス停前にあるロータリーで回って、ホテル前まで戻って、島原港方面へ向かう。バス停の右側に市役所の玄関、それにサンシャイン中央街のアーケード入口があるので、バス停を置いたのだろう。 8時7分発のバスに乗車。 |

||

|

||

上左 道路をまたぐ鉄道橋。 上左 道路をまたぐ鉄道橋。バスは土石流で線路が流された地域をこえたあと、随所に線路跡のそばを通る。前日に原城に行ったときに気づいたので、この日、撮影。 島原鉄道は今でこそ、島原港が終着だが、水無川付近で土石流のため線路が流され、そのまま島原港から加津佐が廃線になった。土石流災害があった付近から先は、線路ははがされているが、線路跡や橋などが残されているところがたくさんある。 上右 道路に沿って残る線路跡。 左 鉄道の鉄橋跡。 |

||

前日行った原城をすぎたあたりでバスが遅れていることに気づいた。 前日行った原城をすぎたあたりでバスが遅れていることに気づいた。口之津港には9時19分につくべきところ、9時26分ごろの到着。 天草の鬼池港行きのフェリーが9時30分発なので急いだ。幸い、バス停がターミナルの入口にあり、切符売場もすぐわかり、乗場へと急いだ。 |

||

フェリーに飛び乗って、やれやれ。いつもはターミナルや切符売場の写真も撮影するのだが、今回はそのような余裕はなかった。 フェリーに飛び乗って、やれやれ。いつもはターミナルや切符売場の写真も撮影するのだが、今回はそのような余裕はなかった。フェリーは車両スペースに入って、上階の客室に向かうようになっていた。車両はわずか4両でガラガラ。 |

||

客室へあがると客室もガラガラ。4台の車のドライバーと車なしの乗船客が自分以外に1人。過疎地のフェリーだが、やっていけるのか心配なくらいだ。 客室へあがると客室もガラガラ。4台の車のドライバーと車なしの乗船客が自分以外に1人。過疎地のフェリーだが、やっていけるのか心配なくらいだ。 |

||

30分で鬼池港に到着。ずっと長崎県の旅を続けてきたが、わずかだがあとは熊本県になる。 30分で鬼池港に到着。ずっと長崎県の旅を続けてきたが、わずかだがあとは熊本県になる。鬼池は小さな集落でフェリーの発着地であるのが不思議なくらいだ。 |

||

今回の旅行の最後は天草を回る。天草でのバスは産交バス。 今回の旅行の最後は天草を回る。天草でのバスは産交バス。天草では乗客が少ないためか、乗車したバスの多くが、このタイプの中型バスだった。 |

||

車内。本渡の近くまで客は自分だけだったが、終着近くになって2人乗車。 車内。本渡の近くまで客は自分だけだったが、終着近くになって2人乗車。下 1日券を購入。 産交バスだけじゃなく熊本市バスや市電なども使えるが、今回の旅には関係ない。また天草から熊本への快速バスには使えない点は不便だ。値段も2000円で、運賃をよく調べないと割高になるかもしれない。 |

||

|

||

30分ほどで本渡バスセンターに到着。この付近は、天草市の中心の旧本渡市の中心市街地だ。 30分ほどで本渡バスセンターに到着。この付近は、天草市の中心の旧本渡市の中心市街地だ。 |

||

| 崎津集落をみて海月で寿司 | ||

ホテルはバスターミナルのそばにあるので、荷物を預かってもらおうかと思ったけど、結局、待合室で待った。 ホテルはバスターミナルのそばにあるので、荷物を預かってもらおうかと思ったけど、結局、待合室で待った。下左 11時20分発、牛深市民病院行き。牛深は天草下島の南部の中心だが、旧牛深市も天草市に合併された。 下右 12時13分「一町田中央」で下車。 |

||

|

||

ここで下車したのは単にバスの乗継のためだったが、バス停に掲示していあった近隣の名所の中にコレジョ跡があり、しかもすぐ近くだったので、立寄ることにした。 ここで下車したのは単にバスの乗継のためだったが、バス停に掲示していあった近隣の名所の中にコレジョ跡があり、しかもすぐ近くだったので、立寄ることにした。徒歩5分でコレジョ跡の記念碑に到着。1591〜97年に日本で唯一のコレジョ(大神学校)がここにあったという。 天正遣欧使節の4名は帰国の際、グーテンベルクが発明した活版印刷機を持ち帰り、当初は加津佐にあったコレジョに置かれ、彼らもそこで学んだ。その後、コレジョがここに移転し、4名はここで学び、活版印刷機もここで使われたという。当時の印刷物として有名な「イソップ物語」もここで印刷された。 |

||

|

||

上左 12時37分発、下田温泉行きに乗車。 上左 12時37分発、下田温泉行きに乗車。途中。コレジョ館の近くの病院に立ち寄ることがわかった。この日は休館だったのでパスしたが、別日に行くときに役立つ情報を得られた。 上右 12時55分に「崎津教会入口」到着。 左 世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の1つである崎津集落。この世界遺産は13ヶ所から成り立っているが、長崎でないのは崎津集落だけだ。 あくまで、江戸時代の禁教期の潜伏キリシタンの歴史がある集落全体が世界遺産であって、教会はキリスト教解禁後の象徴的なもので、世界遺産の一部だということが重要。自分もこの旅の計画をするまでは、崎津教会だけが世界遺産だと思っていたが、多くの人が陥りがちな誤解だ。 この路地の途中に教会があり、突き当りは海。 |

||

崎津教会。クリスマスの飾りがつけられていた。 崎津教会。クリスマスの飾りがつけられていた。教会はかつて踏絵が行われた屋敷跡に建てられたという。祭壇が踏絵の行われた場所。 1934年の竣工で、設計施工は、五島の各地の教会を手掛けた鉄川与助。 |

||

教会の正面。 教会の正面。内部の撮影は禁止なので写真を掲載できないのだが、内部は畳敷きになっている。履物を脱いで中に入る。 畳敷きだが、高齢者に配慮してイスに座ることも可能になっていた。以前、インドのカトリック教会へ行ったとき、履物を脱いで、裸足で入るようになっていたのでびっくりしたのだが、日本にも同じような教会があるということで再び驚いた。カトリック教会もその国の文化に合わせている部分は結構多いのだと思った。 クリスマス前とあって、前方にはイエス生誕の模型が置かれていた。 |

||

崎津教会の側面。側面にも入口がある。 崎津教会の側面。側面にも入口がある。右側の茶色い部分は鉄筋コンクリート造り。左側の白い部分は木造だという。案内板には違っている理由は書かれていなかったが、費用的な問題だったのだろうか。 |

||

すでに13時半になり、昼食を早く食べたかった。寿司店「海月(くらげ)」へ。建物の向こうは湾。2階建てだが、1階が店舗。 すでに13時半になり、昼食を早く食べたかった。寿司店「海月(くらげ)」へ。建物の向こうは湾。2階建てだが、1階が店舗。 |

||

店主が1貫づつ説明しながら出してくれた。ネタは普通の寿司店の2倍以上のボリュームがあり、鮮度は抜群によかった。しゃりは普通の店の3分の2くらいだが、ネタを味わうにはその方がよかった。 店主が1貫づつ説明しながら出してくれた。ネタは普通の寿司店の2倍以上のボリュームがあり、鮮度は抜群によかった。しゃりは普通の店の3分の2くらいだが、ネタを味わうにはその方がよかった。醤油をつけて食べるのではなかった。刷毛で醤油を塗って出されたものあり、しょうがやわさびがのせられたものあり、塩でたべてくださいというものありだった。 締めに出されたのが、カステラだったのはびっくりした。普通なら卵焼きの代わりだ。デザートかと思ったが、そうではなくカステラの切り目の中にはしゃりが入っていた。 |

||

|

|

|

| あおりいか | いしだい | しまあじ |

|

|

|

| かつを | 特大太刀魚 | はらみ |

|

|

|

| 黒むつ | 寒さば | 煮あなご |

|

|

|

| かすてら | みそ汁 | |

海月の横の広場から見た湾。幅の広い川のような感じだ。 海月の横の広場から見た湾。幅の広い川のような感じだ。湾になっているので、波がたちにくく、崎津は漁港であるとともに、退避港として重要だったようだ。 江戸時代の禁教期、潜伏キリシタンを含め住民の生業は漁業であった。 |

||

海月の建物や横の広場はかつては紋付屋旅館だったそうで、昭和30年代まであったという。正面玄関は海に面していて、船着き場があった。 海月の建物や横の広場はかつては紋付屋旅館だったそうで、昭和30年代まであったという。正面玄関は海に面していて、船着き場があった。写真は広場にあった案内板の写真を拝借したもの。海に向かって旅館が建ち、船も写っている。右には教会がある。 |

||

崎津資料館みなと屋。 崎津資料館みなと屋。崎津教会の斜め向かいにあり、かつては、旅館「みなと屋」だった建物を改修し、資料館として利用している。 下左 もと客室だったところかな。 下右 廊下。日本旅館らしい雰囲気。 |

||

|

||

崎津の隣村、今里の「ウマンテラサマ」。背中に羽根がついている、キリスト教の要素の入った石仏。 崎津の隣村、今里の「ウマンテラサマ」。背中に羽根がついている、キリスト教の要素の入った石仏。今里は農山村で、崎津とは海産物と物々交換をしていた。潜伏キリシタンの信仰は仏教や神道と融合したものだったという。 明治になりキリスト教信仰が認められたあとも、カトリック教会には合流せず、隠れキリシタンとして独自の信仰を続けたとのこと。 |

||

|

||

上左 みなと屋に隣接して「つじ処まつだ」があり、みなと屋の別館的な建物だった。 上左 みなと屋に隣接して「つじ処まつだ」があり、みなと屋の別館的な建物だった。上右 こちらも展示があった。 左 崎津教会の中の写真があり、拝借する。このように畳敷きで中央に赤いカーペットが敷いてある。訪問時にはパイプ椅子が出されていた。 |

||

|

||

上左 海に突き出た岩場にマリア像がある。このあとで、マリア像のすぐそばの道路をバスで通ったが、岩場へは歩いては行けないとわかった。 上左 海に突き出た岩場にマリア像がある。このあとで、マリア像のすぐそばの道路をバスで通ったが、岩場へは歩いては行けないとわかった。上右 ズーム最大で撮影。 左 夕陽のときがきれいらしく、写真が掲示されていた。 |

||

菓子店「南風屋(はえや)」。 菓子店「南風屋(はえや)」。 |

||

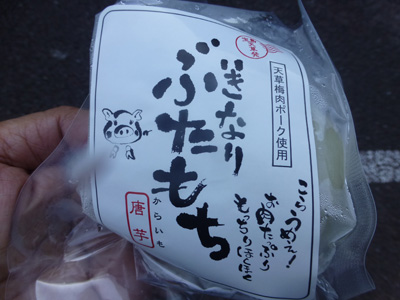

崎津名物といえば”杉ようかん”ということなのだが、店頭をみて、この日は売り切れだということを知った。残念。 崎津名物といえば”杉ようかん”ということなのだが、店頭をみて、この日は売り切れだということを知った。残念。いちじく揚げパンも気になったが、15分ほどかかるというので、バスの時刻が迫っていて無理。それで、”ぶたもち”を注文。 |

||

温めるのに5分かかるということで店内で待った。さまざまなものがはっている中で、お茶を出してもらい、しばらく待った。 温めるのに5分かかるということで店内で待った。さまざまなものがはっている中で、お茶を出してもらい、しばらく待った。”ぶたもち”を食べたあとバスで大江教会へ向かう。 本当は、崎津でもう少し街歩きしたかった。行きそびれたところが何か所もあるし、”杉ようかん”も食べてみたい。それで、旅行最終日の翌々日は、午前中、富岡城に行こうと考えていたのだが、もう一度、崎津にこようかなと思い始めた。 |

||

”ぶたもち”が温めおわった。でも、バスの時刻が気になって、歩きながら食べることにした。 ”ぶたもち”が温めおわった。でも、バスの時刻が気になって、歩きながら食べることにした。下左 袋から出したところ。ぶたまんと違う1点目は、外の皮が餅である点。 下右 違いの2点目は、豚肉が大きな塊である角煮で入っている点。 |

||

|

||

| 大江教会 | ||

|

||

上左 バス停に行くと”杉ようかん”の販売店があったが、ここも売り切れだった。 上左 バス停に行くと”杉ようかん”の販売店があったが、ここも売り切れだった。上右 14時55分発の下田温泉行きに乗車。 左 中型バスの車内。 |

||

|

||

上左 15時8分「大江天主堂入口」着。到着前に大江集落の中をバスは通り、教会は集落のはずれにあった。 上左 15時8分「大江天主堂入口」着。到着前に大江集落の中をバスは通り、教会は集落のはずれにあった。上右 下車するとロザリオ館があったが休館日。教会はその横を通り丘の上に上ったところにある。 左 大江教会。 |

||

大江教会は世界遺産ではない。1933年に竣工。設計施工はここもまた鉄川与助。 大江教会は世界遺産ではない。1933年に竣工。設計施工はここもまた鉄川与助。木造で全体が白い教会は丘の上にあるので、邪魔になる背景がなく、青空によくあっている。 |

||

内部の撮影はできなかったが、ステンドグラスや装飾は崎津教会以上にきれいだった。 内部の撮影はできなかったが、ステンドグラスや装飾は崎津教会以上にきれいだった。履物を脱いで入るが、赤いカーペットが敷いてあって、その上に固定式の椅子が設置されている。かつては崎津教会と同じく畳敷きであったらしい。 |

||

ルドヴィコガルニヱ塔。 ルドヴィコガルニヱ塔。教会の正面から少し下った敷地内にガルニエ神父の墓。ガルニエ神父はフランス生まれで、20代に訪日し、上五島の教会をへて、32歳から大江教会の神父として、孤児院の運営にあたり、私財を投じ住民の浄財とあわせて教会を建設した。1941年に82歳で帰天するまで、50年間、この地のために尽力した。 下左 教会の前の売店で、こっぱ餅を売っていた。 下右 一口サイズのすぐに食べられるものもあると聞き、1個購入。さつま芋を混ぜた餅で、五島で食べたかんころ餅に似ていた。かんころ餅は芋ようかんのような食感だたっが、こっぱ餅は芋味の餅だった。こっぱ餅は餅米を材料にするからだろう。 |

||

|

||

16時33分発、下田温泉行きに乗車。 16時33分発、下田温泉行きに乗車。1時間半ほどの滞在であったが、ロザリオ館が閉館だったので、少し時間を持てあました。 崎津では、集落の散歩が十分できず、”杉ようかん”を食べ損なったこともあり、ロザリオ館とコレジョ館の見学もするため、最終日は富岡城に替えて崎津、大江の再訪にしようと決めた。 |

||

下田温泉に到着する直前に、海に沈む夕陽を見ることができた。

下田温泉に到着する直前に、海に沈む夕陽を見ることができた。 |

||

17時4分に下田温泉着。バス停の向かいには足湯があった。ちょっと浸かりたいのだが、本渡バスセンター行きの出発が17時10分なので、時間がない。 17時4分に下田温泉着。バス停の向かいには足湯があった。ちょっと浸かりたいのだが、本渡バスセンター行きの出発が17時10分なので、時間がない。 |

||

下田温泉の観光案内所の前にバス停がある。左にバスが停車しているが、到着したあと待機しているところで、同じバスが今度は本渡バスターミナル行きになった。 下田温泉の観光案内所の前にバス停がある。左にバスが停車しているが、到着したあと待機しているところで、同じバスが今度は本渡バスターミナル行きになった。 |

||

| 蔵で”鯛そうめん” | ||

17時54分、本渡バスターミナル到着。昼についていたのでこの日、2回目だ。暗くなり、出発するバスもほとんどなくなり、閑散としている。 17時54分、本渡バスターミナル到着。昼についていたのでこの日、2回目だ。暗くなり、出発するバスもほとんどなくなり、閑散としている。バスターミナルの斜め向かいにある「ホテルサンロード」で2泊する。バスを下りて1分後にホテルに到着。(写真は昼間に着いたときに撮影。) |

||

ビジネスホテルのシングルルームとしては、広くてよい。また外観やロビーなどは古いスタイルなのだが、部屋はリニューアルされていて気持ちよくすごせた。 ビジネスホテルのシングルルームとしては、広くてよい。また外観やロビーなどは古いスタイルなのだが、部屋はリニューアルされていて気持ちよくすごせた。 |

||

窓側から入口のほうを見る。広いことがはっきりわかる。入口のドアの幅より少し広いだけの幅でベッドのある部分までやってくるホテルが多いが、ここは入口を入ったところが1つのスペースになっている。 窓側から入口のほうを見る。広いことがはっきりわかる。入口のドアの幅より少し広いだけの幅でベッドのある部分までやってくるホテルが多いが、ここは入口を入ったところが1つのスペースになっている。 |

||

すでに18時だったので、荷物を置いて、出かける店をネットで検討するだけして、30分後に夕食に出かけた。GOTOの共通クーポンが使える居酒屋となると店が限られる。 すでに18時だったので、荷物を置いて、出かける店をネットで検討するだけして、30分後に夕食に出かけた。GOTOの共通クーポンが使える居酒屋となると店が限られる。15分ほど歩き、居酒屋「蔵」へ。 |

||

テーブル席に案内された。テーブル席の部分は居酒屋というより、洗練されていてレストランという感じだ。 テーブル席に案内された。テーブル席の部分は居酒屋というより、洗練されていてレストランという感じだ。下左 カウンター。 下右 お通し。白子を煮たもの。お通しじゃなかったら選ばなかったと思うので、食べられてよかった。 |

||

|

||

あわびの刺身。 あわびの刺身。下左 米焼酎「天草」。醸造所は天草市の天草酒造。 下右 芋焼酎「池の露」。これも天草酒造製。明治の創業から、この芋焼酎を作り続けてきたが、昭和55年に原料を米に替え、製造中止。平成13年から製造を再開したという。 |

||

|

||

かんぱち煮つけ。 かんぱち煮つけ。 |

||

鯛そうめん。 鯛そうめん。鯛を煮つけて、その煮汁をそうめんつゆとして使ったそうめん。鯛の身も上にのっているが、のっていないこともあるという。そうめんは島原のそうめん。煮汁利用とはいえ、生くさいわけじゃなかった。 鯛そうめんが何か知らなったので、煮魚が続いたのはちょっとミス。 |

||

市役所へ。裏手の川沿いで「あまくさロマンティックファンタジー」というイルミネーションを見に行くためだ。 市役所へ。裏手の川沿いで「あまくさロマンティックファンタジー」というイルミネーションを見に行くためだ。天草市内の6か所で行われていて、ここ以外の5か所には、この日、訪問したばかりの崎津教会、大江教会、下田温泉の足湯の3か所が含まれている。 |

||

6ヶ所の中では、ここが特に大規模なようで、川沿いを端から端まで歩いたのだが10分くらいかかった。 6ヶ所の中では、ここが特に大規模なようで、川沿いを端から端まで歩いたのだが10分くらいかかった。 |

||

|

|

||