|

3 日 目 別所温泉・上 田

|

| 別所温泉 |

朝食。 朝食。前日にはいただかなかったおかずを多く選んだ。牛鍋は牛丼風にしていただいた。 |

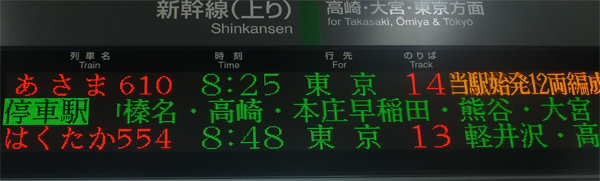

デザートとして、おやきをいただいた。野沢菜のとかぼちゃの。 デザートとして、おやきをいただいた。野沢菜のとかぼちゃの。下 食後すぐに駅へ向かう。「あさま610」に乗車。 「あさま」は各駅停車。 |

|

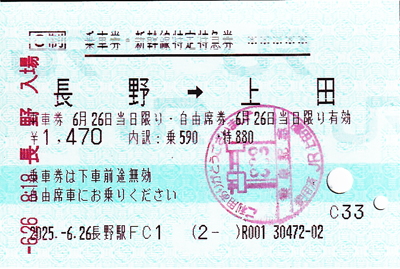

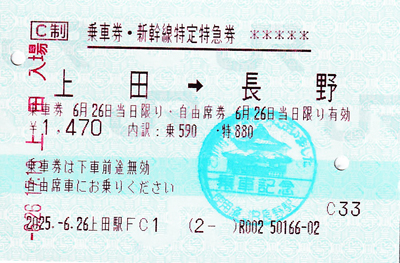

上田までのきっぷ。 上田までのきっぷ。 結果的には、最初に上田までのきっぷを買っておけば安上がりだったのだが、長野までの切符を買った時点では、上田に行くかどうかはっきりしていなかったので仕方ないし、特定特急券は、特定の日だけ有効になるので無理だった。 |

長野始発なので、停車中の「あさま」。 長野始発なので、停車中の「あさま」。 |

自由席に乗車。12分で上田着。 自由席に乗車。12分で上田着。下 上田駅ビルには、真田氏の家紋「六文銭」が大きくつけてある。 |

|

駅ビルの2階から上田電鉄別所線が出ている。 駅ビルの2階から上田電鉄別所線が出ている。この路線は1980年に往復乗車している。でも、折返しの電車で帰っただけなので、別所温泉は知らない。今回は、公共浴場の入浴などもする予定。 下 上田駅に入る別所線電車。 |

|

昔の別所線電車は丸窓で有名だったので、現在の電車も丸窓を継承している。 昔の別所線電車は丸窓で有名だったので、現在の電車も丸窓を継承している。 |

車内。一部に丸窓が見える。 車内。一部に丸窓が見える。 |

別所温泉駅に到着。 別所温泉駅に到着。 |

レトロな待合室。 レトロな待合室。下 駅舎。 |

|

駅構内で、丸窓電車が保存されていた。1980年に、別所温泉を弾丸往復乗車したときには、この電車に乗車した。1986年に引退したようだ。 駅構内で、丸窓電車が保存されていた。1980年に、別所温泉を弾丸往復乗車したときには、この電車に乗車した。1986年に引退したようだ。 |

まずは公共浴場の「大湯」に向かう。上り坂が続く。 まずは公共浴場の「大湯」に向かう。上り坂が続く。 |

「大湯」に到着。 「大湯」に到着。入口左に、木曽義仲ゆかりの"葵の湯"という碑があり、飲用温泉がでていた。少し飲んだが、硫黄の臭いが気になって、ほとんど飲めなかった。 |

ラッキーなことに他には客がいなかった。 ラッキーなことに他には客がいなかった。別所温泉の湯は無色透明という説明もあったが、湯が緑色をしている。浴槽内の色の影響なのか、成分の影響で湯の色が変化しているのか。 |

温泉を独り占め。いい湯だった。長く浸かって、上りかけたときに他の客がやってきた。 温泉を独り占め。いい湯だった。長く浸かって、上りかけたときに他の客がやってきた。 |

北向観音。 北向観音。工事中だった。2025年は開創1200年で10〜11月に64年ぶりに前立観音御開帳とのことで、その準備なのだろう。 |

本堂の右手のほうから臨時の通路が設けられていて、利用して参拝した。 本堂の右手のほうから臨時の通路が設けられていて、利用して参拝した。 |

北向観音は高い位置にあり、階段を下りたところに門前町があった。 北向観音は高い位置にあり、階段を下りたところに門前町があった。 |

公共浴場「石湯」へ。 公共浴場「石湯」へ。写真左端には、「真田幸村公 隠し湯」と書かれた碑があり、飲用温泉が出ていた。飲んでみたが、硫黄分も含まれていて美味しくなかった。 |

(別所温泉観光協会のHPより拝借) (別所温泉観光協会のHPより拝借)地下に浴場があった。岩風呂。こちらはずいぶんと混雑していて、撮影できなかった。 |

公共浴場はもう1ヶ所、「大師湯」があるが、この日は定休で入れなかった。 公共浴場はもう1ヶ所、「大師湯」があるが、この日は定休で入れなかった。山道を上り、安楽寺へ。 |

この寺で一番有目なのは、国宝の八角三重塔。 この寺で一番有目なのは、国宝の八角三重塔。八角の塔は珍しい。ほかではすぐに思い浮かばない。見た目は四重塔なのだが、一番下の張り出している部分はひさしで、全体としては三重塔らしい。見た目ではよくわからない。 |

続いて、常楽寺へ。 続いて、常楽寺へ。北向観音の本坊である。本堂は茅葺なのも珍しい。 |

石造多宝塔。どれをさすのかとか、由来とかはよくわからなかった。 石造多宝塔。どれをさすのかとか、由来とかはよくわからなかった。このあと、駅へ急いで戻り、上田に向かった。 |

| 上 田 |

上田に戻ると、傘が必要な雨が降っていた。駅から、上田城址の入口まで雨の中、歩いた。 上田に戻ると、傘が必要な雨が降っていた。駅から、上田城址の入口まで雨の中、歩いた。観光案内所に同居している「千本桜」で昼食。上田城址は、桜の名所で、4月上旬には「千本桜まつり」がある。 |

店内。 店内。 |

六文銭かきあげそば。 六文銭かきあげそば。巨大なかきあげはサクサクしてうた。上にちくわでつくった六文銭が置いてある。 |

かき揚げが大きすぎてそばが見えないので、かきあげを上げてみた。 かき揚げが大きすぎてそばが見えないので、かきあげを上げてみた。 |

そば湯。 そば湯。下 「千本桜」から道路を隔てた向かい側には、上田城の入口がある。写真左のほうに堀を渡る橋がある。 |

|

堀の中は、遊歩道になっているが、その前には、電車が通っていたという。今は別所線だけだが、かつては上田周辺にたくさんの路線をもっていた上田電鉄だろう。 堀の中は、遊歩道になっているが、その前には、電車が通っていたという。今は別所線だけだが、かつては上田周辺にたくさんの路線をもっていた上田電鉄だろう。 |

復元された城門の両側に復元された櫓がある。内側から撮影。撮影している自分の背後に、入場券売場がある。 復元された城門の両側に復元された櫓がある。内側から撮影。撮影している自分の背後に、入場券売場がある。 |

石垣上に上り、櫓の1つに入る。 石垣上に上り、櫓の1つに入る。上田城は真田氏が長らく居城にしていて、家康から2回攻められたが、持ちこたえた城。関ヶ原のさい、父と弟が西軍、兄が東軍についた結果、兄の家系が生き延び、上田藩の統治を行った。しかし、松代へ転封になり、真田氏が明治維新まで松代を統治。 真田というと、豊臣方のイメージが強かったが、今回の旅で、幕末には老中になったり、佐久間象山を輩出して明治維新に影響したなど。知らなかったことを知れてよかった。 |

櫓の中。展示物はあまりなかった。 櫓の中。展示物はあまりなかった。 |

城門の上から石を落とすようになっている。 城門の上から石を落とすようになっている。 |

下に下りると、巨大な六文銭兜。 下に下りると、巨大な六文銭兜。 |

真田神社では茅の輪くぐりを行った。 真田神社では茅の輪くぐりを行った。 |

真田神社参拝。 真田神社参拝。真田氏が松代に転封のあと、上田は仙谷氏が藩主になった。さらに、松平氏に変わった。真田神社という名がついているが、真田、仙谷、松平の全城主を祭神にしているという。 |

本丸は、南側が真田神社の境内になっているが、中央部や北側は特に何もなかった。 本丸は、南側が真田神社の境内になっているが、中央部や北側は特に何もなかった。 |

城外に出て、上田市立博物館へ。櫓との共通券で、同じ券で入る。 城外に出て、上田市立博物館へ。櫓との共通券で、同じ券で入る。撮影可のものもあったが、興味関心がなくてほとんど撮影しなかった。 |

すぐ隣にある別館。 すぐ隣にある別館。もともとは、山本鼎という地元在住の画家の記念館だったのだが、別の場所に、上田市立美術館が開設され、そちらに移転。空いた部分に、本館から真田氏関連のものを移転させ展示している。 |

真田昌幸が着用した鎧。 真田昌幸が着用した鎧。 |

父・真田昌幸、兄・真田信之、弟・真田信繁(幸村)が、上杉景勝征討の途上。関ヶ原でどちらにつくか相談している場面を描いたもの。 父・真田昌幸、兄・真田信之、弟・真田信繁(幸村)が、上杉景勝征討の途上。関ヶ原でどちらにつくか相談している場面を描いたもの。父と弟が西軍についたが、兄は東軍につき、真田家を守り、上田藩、松代藩の初代藩主になる。 下 大坂冬の陣で、真田信繁(幸村)が、家康を追い詰めたという場面を描いたもの。 |

|

藩主の居館があった三の丸。現在は、上田高校になっている。 藩主の居館があった三の丸。現在は、上田高校になっている。かつては藩主だけが通れた門が校門になっているという情報があったが、少し離れた場所で、面倒になり行かなかった。 |

北国街道沿いの柳町。 北国街道沿いの柳町。北国街道は、軽井沢の追分で中山道から別れ、高田に至るが、佐渡金山の関係で、のちに出雲崎まで延長された。 ここは、蔵が多く残っていた。柳の木があり、柳町というようだ。 |

酒屋で試飲ができるという情報もあったが、着いたのが16時。たいていの店舗の営業は16時までらしく、店には入れなかった。 酒屋で試飲ができるという情報もあったが、着いたのが16時。たいていの店舗の営業は16時までらしく、店には入れなかった。 |

この店も、何の店だかわからなかったが、16時で閉まったようだ。 この店も、何の店だかわからなかったが、16時で閉まったようだ。 |

「柳町屋」。リンゴ農家とタイアップし、リンゴを使った菓子などを販売。 「柳町屋」。リンゴ農家とタイアップし、リンゴを使った菓子などを販売。 |

リンゴタルトを買って、いただく。 リンゴタルトを買って、いただく。 |

「保命水」という井戸水が旅人ののどをうるおしてきたとのことで、水を飲んだ。 「保命水」という井戸水が旅人ののどをうるおしてきたとのことで、水を飲んだ。 |

柳町では、格子は、長いものと短いものが組合わされている。写真の場合は、長いものが3本、短いものが2本で繰り返されている。ほかの家でも、長3、短2の繰り返しだった。 柳町では、格子は、長いものと短いものが組合わされている。写真の場合は、長いものが3本、短いものが2本で繰り返されている。ほかの家でも、長3、短2の繰り返しだった。 |

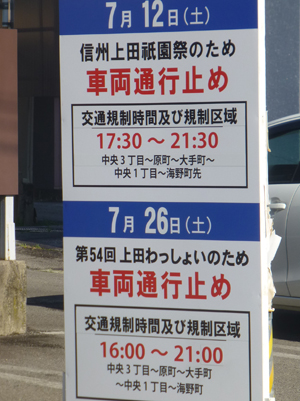

駅前から延びる大通りを歩いて、駅に向かう。 駅前から延びる大通りを歩いて、駅に向かう。7月12日は信州上田祇園祭、7月26日には上田わっしょい、と夏祭りが2つあるようだ。 |

マンホールには、六文銭が描かれている。 マンホールには、六文銭が描かれている。真田氏が上田城に入城する以前には、真田氏は現在の市街の郊外に居館を持っていた。その真田氏居館は、御屋敷公園となっていて、つつじの名所らしい。そのつつじも描かれている。 |

土産物を買いに、駅近くの「みすゞ飴本舗」の本店へ。 土産物を買いに、駅近くの「みすゞ飴本舗」の本店へ。 |

レトロな店内。 レトロな店内。現在の建物は1924年竣工だという。とてもきれいなので、耐震工事を兼ねてきれいにしたのだろう。 |

みすゞ飴を購入。(撮影は帰宅後) みすゞ飴を購入。(撮影は帰宅後)飴とついているが、甘さ控えめのゼリ―だ。 |

新幹線で長野に戻る。 新幹線で長野に戻る。 |

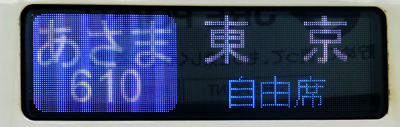

側面の行先表示。 側面の行先表示。 |

利用した乗車券。12分で長野着。 利用した乗車券。12分で長野着。 |

| ニューハカタスタイル |

長野の宿に戻り、しばらく休憩してから夕食にだかける。 長野の宿に戻り、しばらく休憩してから夕食にだかける。「炭火の串や ニューハカタスタイル」。博多風の串焼きの店のようだ。長野でわざわざ博多系の店なんてという気もするが、どんなものなんだろうっていう好奇心から入店。 |

店内。(ぼかしてある) 店内。(ぼかしてある) |

生ビールと突出し。 生ビールと突出し。 |

博多明太巻、レタス巻、トマト巻。 博多明太巻、レタス巻、トマト巻。 |

緑茶ハイ。 緑茶ハイ。 |

豚バラ、長崎雲仙ハム、カマンベール。(カマンベールはパンの上で溶けてわかりにくくなっている。) 豚バラ、長崎雲仙ハム、カマンベール。(カマンベールはパンの上で溶けてわかりにくくなっている。)宿で夜鳴きそばを食べようと思っていたので、これだけにしておいた。宿に戻り、温泉と夜鳴きそばを楽しんだ。 |

|

|