|

3 日 目 諏 訪

|

| 諏訪大社下社 |

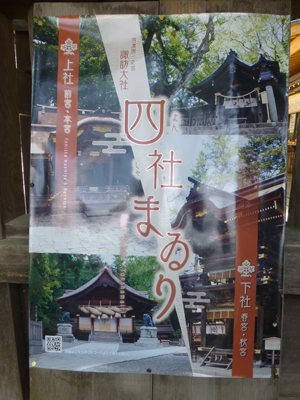

朝食。 朝食。前日にはなかった、そばがあった。ご当地メニューの工夫をしている。 この日は、まず諏訪大社4社まいり。諏訪大社は、上社と下社に分かれ、上社は前宮と本宮、下社は春宮と秋宮があり、全部で4つの神社がある。全部を参拝する。 |

|

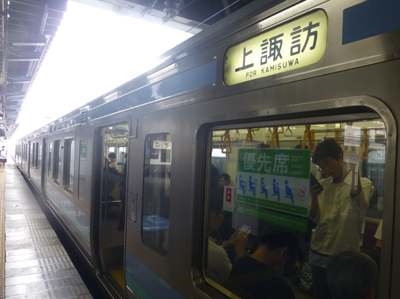

上 普通の高尾行とはかなり長距離だ。 上 普通の高尾行とはかなり長距離だ。JR東海の中央西線方面はICカードが使えないので、JR東日本内で完結する列車には「ICカード○」の表示がある。 左 8時13分発、上諏訪行きに乗車。 |

この日は普通電車に3回乗車したが、このときだけセミクロス車を連結いていた。あと、2回はオールロングシート。 この日は普通電車に3回乗車したが、このときだけセミクロス車を連結いていた。あと、2回はオールロングシート。 |

|

上 8時48分、下諏訪着。 上 8時48分、下諏訪着。左 駅前は、Nidec(旧・日本電産)の工場敷地が広がる。知らなかったのでびっくりした。 |

|

上 最初に下社春宮へ向かったが、着く直前に、諏訪湖がよく見えた。高いビルは、駅前のNidec。 上 最初に下社春宮へ向かったが、着く直前に、諏訪湖がよく見えた。高いビルは、駅前のNidec。左 春宮に到着。 |

弊拝殿(弊殿と拝殿が一体になっている)の左右には片拝殿があり、その右前(写真には写ってないが左前にも)に御柱の一の御柱がたっている。本殿はないという。 弊拝殿(弊殿と拝殿が一体になっている)の左右には片拝殿があり、その右前(写真には写ってないが左前にも)に御柱の一の御柱がたっている。本殿はないという。 |

弊拝殿で参拝。 弊拝殿で参拝。 |

弊拝殿の左前に立つ二の御柱。 弊拝殿の左前に立つ二の御柱。社殿の後方に、三の御柱、四の御柱があるのだが、社殿の後には行けない構造になっていて、見られなかった。 |

春宮から秋宮までは、中山道を歩くことは、やってきて初めて知った。 春宮から秋宮までは、中山道を歩くことは、やってきて初めて知った。途中に下諏訪宿もあった。入場できる旧家があり、入ってみる。 下左 「伏見屋」という旧商家。 下右 かなり広い座敷があった。 |

|

本陣岩波家。 本陣岩波家。大名などの宿泊所で、近代でも明治天皇の宿泊所になった。10時からの見学開始で、待っていたのでは、上社への移動に差支えるので、入ってない。 |

秋宮に到着。 秋宮に到着。 |

春宮と同じく、弊拝殿と片拝殿がある。弊拝殿で参拝。 春宮と同じく、弊拝殿と片拝殿がある。弊拝殿で参拝。右端に一の御柱が立っている。 |

二の御柱。 二の御柱。社殿の後方には、三の御柱、四の御柱があるのだが、社殿の後方へは行けず、見られなかった。 |

弊拝殿の前にある神楽殿。立派なしめ縄がしてある。 弊拝殿の前にある神楽殿。立派なしめ縄がしてある。 |

下諏訪駅に戻る。精密機器など、地元企業の製品の展示コーナーがあった。 下諏訪駅に戻る。精密機器など、地元企業の製品の展示コーナーがあった。 |

御柱祭のさいに使うものだろうか。 御柱祭のさいに使うものだろうか。10時17分発、甲府行きで茅野に向かう。 |

| 諏訪大社上社 |

諏訪大社上社に行くというのに、上諏訪駅では下車せず、次の茅野駅で下車。 諏訪大社上社に行くというのに、上諏訪駅では下車せず、次の茅野駅で下車。上社の前宮は茅野市にあるのだ。本宮は諏訪市だが。歩いていく場合は、前宮も本宮も茅野駅のほうが上諏訪駅より近い。前宮、本宮と歩いていったあと、本宮から上諏訪市街にはバスで移動する予定。 |

前宮へ歩きはじめると鏝絵(こてえ)の店があった。鏝絵といえば、大分県の安心院(あじむ)が有名で見に行ったのだが、長野県の原村にも多いとのこと。原村は茅野の隣村なので、鏝絵の店もあるのだろう。 前宮へ歩きはじめると鏝絵(こてえ)の店があった。鏝絵といえば、大分県の安心院(あじむ)が有名で見に行ったのだが、長野県の原村にも多いとのこと。原村は茅野の隣村なので、鏝絵の店もあるのだろう。 |

屋根の直下の鏝絵を拡大。 屋根の直下の鏝絵を拡大。 |

歩いている道は、昔からの参詣道だったようだ。今は歩いて参詣する人は少ないこともあって、歩道がない区間もあった。 歩いている道は、昔からの参詣道だったようだ。今は歩いて参詣する人は少ないこともあって、歩道がない区間もあった。 |

道端にあったお地蔵様と石造物。石造物は、1717年に6人が月山を巡礼した記念のものと1803年に3人が秩父や坂東を巡礼した記念のものだという。 道端にあったお地蔵様と石造物。石造物は、1717年に6人が月山を巡礼した記念のものと1803年に3人が秩父や坂東を巡礼した記念のものだという。 |

前宮に到着。 前宮に到着。 |

緩やかだが、坂や階段を上り、拝殿にたどりつき、参拝。 緩やかだが、坂や階段を上り、拝殿にたどりつき、参拝。 |

社殿の右前に一の御柱。奥に四の御柱が見える。(右端の白い木) 社殿の右前に一の御柱。奥に四の御柱が見える。(右端の白い木) |

二の御柱。奥に小さく三の御柱も写っている。 二の御柱。奥に小さく三の御柱も写っている。下 前宮はかなり高い位置にあって、眺めがよい。 |

|

続いて、上社本宮に向かう。 続いて、上社本宮に向かう。途中、茅野市から諏訪市に入る。 |

石清水があり、水を飲んでみた。 石清水があり、水を飲んでみた。 |

200段の階段の上に北斗神社があるという。 200段の階段の上に北斗神社があるという。 |

上社本宮に到着。すぐにはわからなかったが、ここは本宮の裏口にような入口だった。 上社本宮に到着。すぐにはわからなかったが、ここは本宮の裏口にような入口だった。 |

屋根付きの通路の参道がある。右端の木は二の御柱。 屋根付きの通路の参道がある。右端の木は二の御柱。下左 この通路の左手に三の御柱が見える。写真の右真中の白い木。 下右 すべての灯籠の火袋が蓋をしてあって向う側が見えないのだが、この灯籠の火袋はハート型とは珍しい。 |

|

屋根付き通路を歩く。本殿の横も通るが、ずっと歩いて拝殿への入口へ。 屋根付き通路を歩く。本殿の横も通るが、ずっと歩いて拝殿への入口へ。 |

拝殿のある広場に入り、参拝。 拝殿のある広場に入り、参拝。 |

|

上左 広場の一角に「四の御柱」の遥拝所があった。写真の左上なのだが、わかりにくい。 上左 広場の一角に「四の御柱」の遥拝所があった。写真の左上なのだが、わかりにくい。上右 望遠で見ると、はっきりわかった。 左 「四社まゐり」のポスター。自分がやった、上社の前宮、本宮、下社の春宮、秋宮を全部回ることを「四社まゐり」というようだ。 下 広場のあるところから石段を下りたところが表口のようだ。自分の場合は、前宮から歩いていったので、裏から入ったが、普通はここから入るようだ。 左に、一の御柱がある。 |

|

|

上 諏訪市博物館。 上 諏訪市博物館。このあと本数の少ないバスで上諏訪市街地に向かうのだが、バスの時間がせまっていて、大急ぎで駆け足見学。順路に沿って歩いただけ。 左 博物館の前にある「上社」バス停。 |

13時28分発、上諏訪駅方面行きのバスに乗車。 13時28分発、上諏訪駅方面行きのバスに乗車。 |

| 上諏訪散策 |

30分ほどで上諏訪の街中に入り、長野日報前で下車。博物館の入口の地図で、高島城の最寄バス停を調べていた。 30分ほどで上諏訪の街中に入り、長野日報前で下車。博物館の入口の地図で、高島城の最寄バス停を調べていた。 |

高島城。こちら側には堀がないので、変な感じだ。 高島城。こちら側には堀がないので、変な感じだ。もともとは城の位置まで諏訪湖があり、浮城とも呼ばれていた。 秀吉の家臣の日根野氏が築城。関ヶ原後に日根野氏に変わり諏訪氏が入り、明治維新まで続いた。 |

本丸御殿の跡の公園。 本丸御殿の跡の公園。 |

天守の最上階。写真でわかる通り、コンクリート製の城だ。天守は明治維新で壊され、1970年に再建された。 天守の最上階。写真でわかる通り、コンクリート製の城だ。天守は明治維新で壊され、1970年に再建された。 |

現在では、湖まで1kmほどあるが、江戸時代初期には城は湖に面していた。 現在では、湖まで1kmほどあるが、江戸時代初期には城は湖に面していた。下 諏訪氏はもとは武士であるとともに諏訪大社の神職の最高位を世襲していた。 江戸時代には、藩主の諏訪氏と神職の諏訪氏は分離したようだ。 そんな経緯があって、藩主と上社、下社の家紋は似ている。 |

|

別の側には堀があって、こちらの方が城らしい雰囲気だ。 別の側には堀があって、こちらの方が城らしい雰囲気だ。 |

|

上 諏訪湖岸を歩いた。 上 諏訪湖岸を歩いた。左 遊覧船やスワン型ベダルボートが浮かぶ。 |

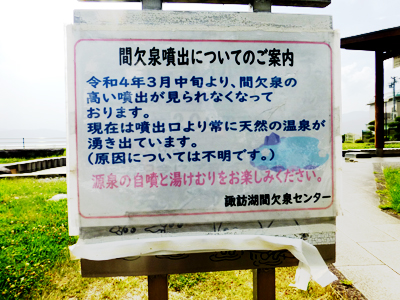

諏訪湖間欠泉センター。 諏訪湖間欠泉センター。 |

間欠泉は楽しみにしていたが、時間によって高くなることはなくなり、ただ温泉が出ているだけになったようだ。残念。 間欠泉は楽しみにしていたが、時間によって高くなることはなくなり、ただ温泉が出ているだけになったようだ。残念。 |

ずっと一本調子で湯が出ていた。 ずっと一本調子で湯が出ていた。下 しばらく湖を見ながら休憩。 |

|

片倉館。 片倉館。大正から昭和初期に生糸の生産で財をなした片倉財閥によって作られた保養施設。 片倉は、富岡製糸場に行ったとき、最終的には片倉工業の施設になったことで知っていた。 左は温泉、右は休憩施設の裏手。 |

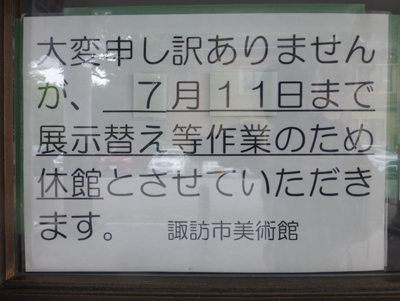

片倉館の敷地の中に諏訪市美術館がある。もともとは、片倉館の一施設として、美術品の展示をしていたが、市に寄贈して、市美術館になった。片倉館の施設だったときから、和風の建物だった。 片倉館の敷地の中に諏訪市美術館がある。もともとは、片倉館の一施設として、美術品の展示をしていたが、市に寄贈して、市美術館になった。片倉館の施設だったときから、和風の建物だった。 |

入れ替えのため休館だった。 入れ替えのため休館だった。 |

休憩施設を見学。洋風建物だが、ロビーと階段は洋風、部屋は和風だった。 休憩施設を見学。洋風建物だが、ロビーと階段は洋風、部屋は和風だった。 |

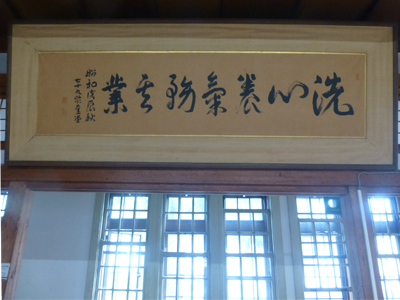

大広間。2階のほとんどを使い、とても広い。 大広間。2階のほとんどを使い、とても広い。 |

総理大臣を務めた清浦圭吾が贈った開業祝いの書。(竣工は昭和3年、清浦が総理であったのは大正末期) 総理大臣を務めた清浦圭吾が贈った開業祝いの書。(竣工は昭和3年、清浦が総理であったのは大正末期) |

浴場棟。 浴場棟。日帰り湯として入浴。休憩施設見学のときに、割引券をもらっていたので、100円引きの750円になった。 |

(案内板の写真を拝借) (案内板の写真を拝借)千人風呂と呼ばれた大浴場。 浴槽はかなり深い。最深部では、中腰になって入る。立湯は黒川温泉や鉛温泉などで入っているし、台湾でもあった。ここは立つと上半身がかなり出てしまうので、立つよりは中腰がいい。 |

|

上 上諏訪駅。 上 上諏訪駅。片倉館から駅まで傘がいらない程度の雨が降っていた。駅に着くと、数分で土砂降りになったので、ラッキーだった。 左 40年前にホームの露天風呂で入浴した。切符があれば入浴できた。現在は。足湯になっていた。 |

17時47分発、長野行きに乗車。 17時47分発、長野行きに乗車。 |

| 松本に戻り夕食 |

松本着18時23分。夕食を食べてから宿に戻ることにした。 松本着18時23分。夕食を食べてから宿に戻ることにした。駅ビル内の「だしの極みSIN」へ。 |

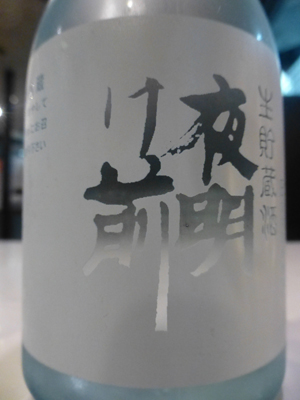

店内。 店内。下左 飲物は、生貯蔵酒「夜明け前」。さっぱりした感じだった。 下右 醸造は、辰野町の「小野酒造店」。 |

|

信州牛あぶり。 信州牛あぶり。下 だしまき。 |

|

揚げなすおろしそば。 揚げなすおろしそば。この日、歩いたのは、下社4km、上社5km、上諏訪市街3km、計12km。 夜にNHKのローカルニュースを見たら、諏訪地方に大雨警報が出ていて、ちょうど上諏訪から乗車したころに出たとわかった。 |

|

|