朝食のメイン部分。ふたがついていた。 朝食のメイン部分。ふたがついていた。下左 あじの一夜干し。 下右 豆腐鍋。 |

|

デザートとコーヒー。 デザートとコーヒー。 |

前日に続いて、午前中は街歩き。 前日に続いて、午前中は街歩き。球磨川を渡る。霧がたちこめていて、ややかすんでいる。 |

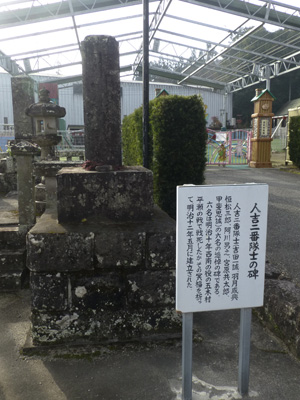

永国寺。幽霊の掛け軸があり、幽霊寺の別名がある。 永国寺。幽霊の掛け軸があり、幽霊寺の別名がある。西南の役では、西郷軍の本陣になった。 下左 耳塚。朝鮮出兵のさい、秀吉は敵兵の耳鼻の塩漬を出すように命じ、相良氏もそれに応じた。のちに供養のために建てたもの。 下右 人吉二番隊士の碑。西郷軍に参加した人吉兵の碑。 |

|

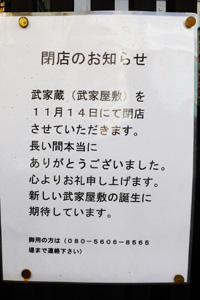

本堂にあった幽霊の掛け軸のレプリカ。室町時代に永国寺を開いた和尚の作といわれる。 本堂にあった幽霊の掛け軸のレプリカ。室町時代に永国寺を開いた和尚の作といわれる。下左 武家蔵。蔵といっても、武家屋敷のこと。相良藩の家老の屋敷で、人吉で唯一残る武家屋敷だという。西南の役のさい、西郷の宿舎にもなった。 下右 ところが、閉店のお知らせがあった。"閉店"という語には違和感があるが、入れないことはわかる。やがて、入館できるようになりそうな書き方ではあるし、実際、何やら工事をしている。 |

|

続いて、繊月酒造の焼酎蔵へ。前日の夕食のときに飲んだ「繊月」の蔵だ。 続いて、繊月酒造の焼酎蔵へ。前日の夕食のときに飲んだ「繊月」の蔵だ。 |

右上の建物が焼酎工場だが、内部は撮影禁止だった。 右上の建物が焼酎工場だが、内部は撮影禁止だった。 |

|

上 お待ちかねの試飲。何と7種類の球磨焼酎を試すことができた。 上 お待ちかねの試飲。何と7種類の球磨焼酎を試すことができた。左 酔うと困るので、「無言」「川辺」「峰の露」の3種をいただいた。 焼酎の原料はいろいろあるが、球磨は米焼酎、薩摩は芋焼酎、壱岐は麦焼酎の本場。 米焼酎と日本酒の違いだが、米焼酎はウィスキーやブランデーと同じく蒸留酒だが、日本酒はワインと同じく醸造酒(発酵させている酒)という点で違う。 |

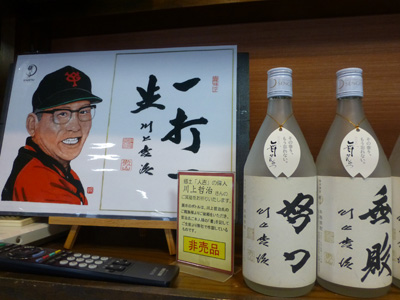

非売品の川上哲治さん自筆の文字のラベルがついた焼酎があった。何かの記念で作られたようだ。 非売品の川上哲治さん自筆の文字のラベルがついた焼酎があった。何かの記念で作られたようだ。川上哲治さんが人吉出身だということを初めて知った。 |

老神神社。 老神神社。参道の真中に灯籠があり、その灯籠は八角灯籠。青井阿蘇神社にもあるらしいが、気づかなかった。 西南の役の時の銃弾跡もあるらしいが、見忘れた。 |

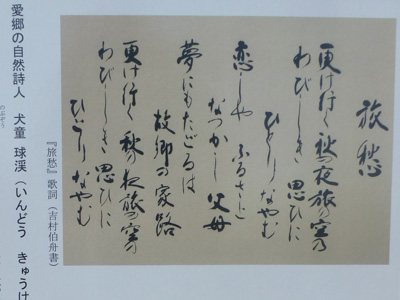

球磨川を渡る橋までやってきて案内板を見た。 球磨川を渡る橋までやってきて案内板を見た。「旅愁」の歌詞が書いてあって、思わず口ずさんだ。この曲は海外曲だが、歌詞をつけたのが犬童球渓という人物で、人吉出身だと知った。 人吉の情景を思いながら詩をつけたのだろうな。海外曲だが、歌詞は単純な訳詞ではないだろう。 |

橋からは中洲の公園に下りられるようになっているのだが、中洲の工事が行われていた。中洲の高さを低くする工事のようだ。これも水害対策。 橋からは中洲の公園に下りられるようになっているのだが、中洲の工事が行われていた。中洲の高さを低くする工事のようだ。これも水害対策。 |

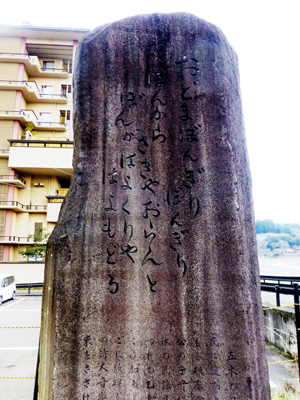

橋を渡ると、五木の子守歌の碑があった。 橋を渡ると、五木の子守歌の碑があった。五木は人吉の少し北の方の村なのだが、てっきり宮崎県にあるんだと勘違いしていた。五家荘と混同していたようだ。 |

人吉復興ビジターセンターCOCOkara。 人吉復興ビジターセンターCOCOkara。2020年7月の水害の写真の展示などをしている。 |

センターの前の通りの水害後の様子。 センターの前の通りの水害後の様子。 |

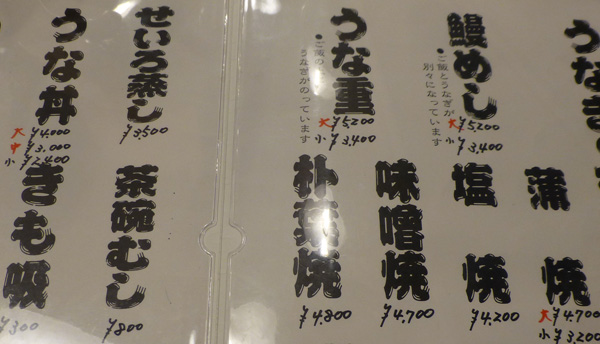

昼食は、上村うなぎ屋へ。 昼食は、上村うなぎ屋へ。 |

行列に並ばねばならないとう訪問記をネットで見ていたが、いった時はすぐに席へ案内された。 行列に並ばねばならないとう訪問記をネットで見ていたが、いった時はすぐに席へ案内された。下 "鰻めし"は鰻とご飯が別々、"うな重"はご飯の上にうなぎがのっている。"うな丼"はタレの混ざったご飯の上にうなぎがのったもので、うなぎが少し小さめ。 "うな重"の大はうなぎ6切れ、小は4切れとのこと。"うな重"の大を注文した。 |

|

|

上 "うな重 大"。あれうなぎが4切れ。さっそく、小ではないかと尋ねた。ご飯の中に2切れ入っているとのこと。そっかぁ、でも最初に言っておいてほしかったなぁ。 上 "うな重 大"。あれうなぎが4切れ。さっそく、小ではないかと尋ねた。ご飯の中に2切れ入っているとのこと。そっかぁ、でも最初に言っておいてほしかったなぁ。左 大は、きも吸がついてくる。小は、普通の吸物。たれも置かれたが、少しかけただけ。 |

旅行支援クーポンを利用。 旅行支援クーポンを利用。今回の旅行支援は、前回の2022年末のときより、割引額や支援クーポンが減ったのだが、それ以外に使いにくなった点があった。 1つは、支援開始前に予約済の場合、適用されない点、そのため、いったん予約を取り消して、予約しなおした宿がある。また満室のため、予約を取り消した後、再予約ができない恐れがある宿では取り消しができず、支援を受けられなかったことだ。 もう1つは、紙クーポンではなく電子クーポンになって、色々面倒であった点だ。以前も都道府県によっては電子クーポンのところもあったようだが、大半の都道府県は紙。自分は、青森、秋田、鹿児島、熊本、福岡でクーポンをもらったが、すべて紙だった。 今回は全国すべて電子クーポン。まずクーポンをとり扱うアプリをダウンロード。つぎにクーポンをQRコードで読み込む。少しとはいえ面倒。 それに、現金しかとり扱わない店にとっても苦労があったようだ。上村うなぎ屋も、現金オンリーの店なのだが、クーポンを散り扱うために、タブレットを導入して、それでやり取りしたのだが、店も慣れていなくて、手間どった。 ただ、1つだけ電子クーポンも利点があって、1000円単位じゃなくても使える点。今回は4000円全部を使い、残りは現金払いだったが。 あと、地方都市では飲食店で利用できる店が少ないという点は、紙、電子関係なく困った。人吉もクーポンの使える飲食店が少なく、今回、行きたかったうなぎ屋で使えたのはラッキーだった。熊本県の場合も熊本市は利用可能な店が多く問題なかったが、人吉市はこのうなぎ屋が休業だったら、困るところだった。最悪、スーパーやコンビニで使う方法もあるが、人吉は2食付きの宿なので、食べ物買って部屋食っていう手は使えないし。 |

|

上左 緑屋本店へ。 上左 緑屋本店へ。上右 店内。 左 みそアイスを食べてみた。 アイスを最中の殻で包んである。 |

わずかに、みその味が感じられた。 わずかに、みその味が感じられた。 |

|

上左 午後は、「ひみつ基地ミュージアム(人吉海軍航空隊基地資料館)」に向かう。「九日町」バス停。 上左 午後は、「ひみつ基地ミュージアム(人吉海軍航空隊基地資料館)」に向かう。「九日町」バス停。上右 湯前行きのバス。鉄道は不通だが、バスで湯前にはいける。 左 15分ほど乗車し、「高原(たかんばる)記念碑前」で下車。 |

|

下左 バス停そばに「人吉海軍航空隊之碑」があった。記念碑ってこれのことかな。 下左 バス停そばに「人吉海軍航空隊之碑」があった。記念碑ってこれのことかな。下右 バス停から道路を隔てて「元人吉海軍航空隊飛行場隊門」があった。 左 "ひみつ基地ミュージアム"までは1kmほどだった。 |

"ひみつ基地ミュージアム"人吉海軍航空基地資料館に到着。 "ひみつ基地ミュージアム"人吉海軍航空基地資料館に到着。中に入って券売機で入場券を買おうとしたら、戦跡めぐりのツアーは出発するので、一緒に行ってくださいと、車に案内された。 車に乗って"ひみつ基地"に行くようだ。入場券は戻ってから買ってくださいとのこと。 |

車で5分ほど移動したところの横穴。 車で5分ほど移動したところの横穴。ここは長らく防空壕だと思われてきた。ところが、数年前に米軍の資料が公開され、ここが魚雷調整場だったことが判明。それで、整備して見学できるようにされたという。 戦争中は緘口令で、秘密がもれず、戦後は物置などとして利用され、戦時中は防空壕だったと言われ続けていたらしい。 |

魚雷の模型が置かれているところでガイドが解説。 魚雷の模型が置かれているところでガイドが解説。横穴がかぎ型になっている箇所もあり、万一爆発があった場合の爆風を軽減するためだとのこと。 |

コンクリートの中には鉄の代わりに木の骨が入っていた。 コンクリートの中には鉄の代わりに木の骨が入っていた。ここまでの見学は入場料に含まれていて、ここで見学を終える人は資料館に戻った。希望者はオプションがあって、もう少し横穴を見学できるようになっていたので参加。オプションは500円。 |

魚雷調整場から少し歩き、地下兵舎跡へ。地下兵舎といっても、先ほどの魚雷調整場と同じような横穴がいくつもあるだけだ。 魚雷調整場から少し歩き、地下兵舎跡へ。地下兵舎といっても、先ほどの魚雷調整場と同じような横穴がいくつもあるだけだ。 |

こうもり。ここはわずかだが、立ち入れない穴には大量のこうもりがいるということだ。 こうもり。ここはわずかだが、立ち入れない穴には大量のこうもりがいるということだ。 |

地下兵舎から魚霊調整場の入口を通り、地下作戦室入口に向かう。 地下兵舎から魚霊調整場の入口を通り、地下作戦室入口に向かう。その途中に神社があった。祭りも行われているのだが、村人が集まるので、魚雷調整場ということがよく秘密にできたと思う。 |

神社の社務所が左に見えるが、そこから70mで地下作戦室の入口がある。 神社の社務所が左に見えるが、そこから70mで地下作戦室の入口がある。 |

地下作戦室。 地下作戦室。 |

無線室。 無線室。左側が高くなっているのは土が入り込んだため、右側は土を取り除いたが、左側はまだ高いままのようだ。 |

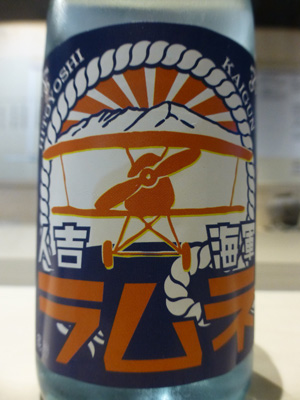

車で”ひみつ基地ミュージアム”に戻り、入場料とオプションツアー代金を払う。 車で”ひみつ基地ミュージアム”に戻り、入場料とオプションツアー代金を払う。展示館は撮影禁止だったが、"赤とんぼ"と呼ばれた九三式練習機のレプリカだけは撮影できた。練習機であったので、識別しやすくするためオレンジ色だったことから"赤とんぼ"と呼ばれた。 人吉基地は1943年と、戦争末期になってからの使用で、ここからは特攻が飛びたっていない。訓練飛行が主な目的で、新たにわかった秘密の魚雷調整場などの機能をもった基地だった。撮影はできなかったが、空襲のためにやってきた米軍機との戦闘で落とされたゼロ戦の残骸の展示などが目を引いた。 開館は2018年と新しく、先に書いたが防空壕と思われていた箇所が魚雷調整場所だったとわかったのが開館の契機だったようだ。 |

|

上左 海軍ラムネを飲んで休憩。 上左 海軍ラムネを飲んで休憩。上右 ラベルには赤とんぼが描かれている、 左 休んだミュージアムの休憩コーナー。 |

「高原記念碑前」バス停から人吉行きのバスに乗車。 「高原記念碑前」バス停から人吉行きのバスに乗車。途中、肥薩線の鉄橋を見た。肥薩線の鉄橋は水害で流され、今も復旧していないところがある、ここは無事だったところだ。 |

「人吉郵便局前」で下車し、歩いて人吉旅館へ戻った。 「人吉郵便局前」で下車し、歩いて人吉旅館へ戻った。宿に戻ると、すぐに内湯に入り、のんびりする。 |

|

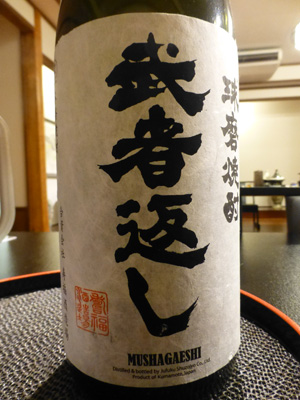

上 18時30分から夕食。 上 18時30分から夕食。前菜4種。 左 刺身。 下左 米焼酎「武者返し」。 下右 製造所は人吉市の「寿福酒造場」、 |

|

野菜と鶏だんごを煮たもの。 野菜と鶏だんごを煮たもの。 |

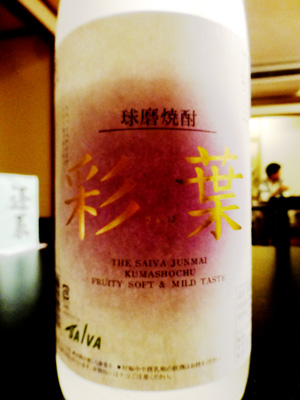

ぶりのタレ焼き。 ぶりのタレ焼き。下左 米焼酎「彩葉」。 下右 製造所は人吉市の「深野酒造」。 |

|

天ぷら。 天ぷら。 |

地鶏の焼きもの。 地鶏の焼きもの。 |

サーモンの炊き込みご飯とみそ汁。 サーモンの炊き込みご飯とみそ汁。 |

デザート。 デザート。いったん部屋に戻ったあと、露天風呂や内湯へ。 |

|

|