| 臼杵石仏 |

朝食ではカレーをいただいた。 朝食ではカレーをいただいた。朝食後、チェックアウトし、駅へ。 |

|

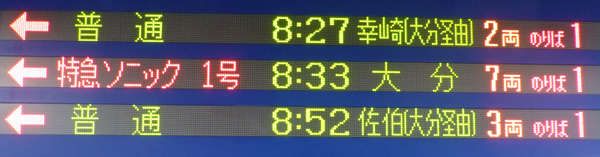

上 8時27分発、普通で大分へ。大分で、荷物をこの日泊まる宿に預けに行く。 上 8時27分発、普通で大分へ。大分で、荷物をこの日泊まる宿に預けに行く。別府8時52分発の普通に大分から乗車し、臼杵に向かう。 左 大分まで乗った普通は2両で、大混雑。せめて3両は必要だと思った。 |

大分駅ビル。 大分駅ビル。大分到着後、この日泊まる「ドーミ―イン」に荷物を預けに行った。チェックインの手続だけはできたので、しておいた。 |

大分発、9時15分の普通、佐伯行きで臼杵に向かう。 大分発、9時15分の普通、佐伯行きで臼杵に向かう。今度は3両だが、がらがらで、こちらこそ2両で十分だ。 |

臼杵着10時3分。 臼杵着10時3分。 |

10時10分発の三重町行きバスに乗車。 10時10分発の三重町行きバスに乗車。 |

臼杵石仏は市内から4kmほど。20分で到着。 臼杵石仏は市内から4kmほど。20分で到着。バス停のすぐそばから見学コースが始まっていた。 下 石仏は4つの群に分かれていて、各群ともに屋根をつけて展示していた。写真は1つ目の群。 |

|

4つめの石仏群。 4つめの石仏群。下 少し離れた寺の境内にある石製の仁王像。 |

|

歴史的なものじゃないが、自由に鐘をついてよいと書いてあり、思いきり鐘を3回ついた。 歴史的なものじゃないが、自由に鐘をついてよいと書いてあり、思いきり鐘を3回ついた。 |

| 臼杵の街歩き |

11時43分発の臼杵駅行バスに乗車。市内に入った付近の住吉橋で下車。 11時43分発の臼杵駅行バスに乗車。市内に入った付近の住吉橋で下車。川沿いにあり、対岸にあるのは醤油工場。 |

臼杵市歴史資料館へ。 臼杵市歴史資料館へ。館内は撮影禁止。 |

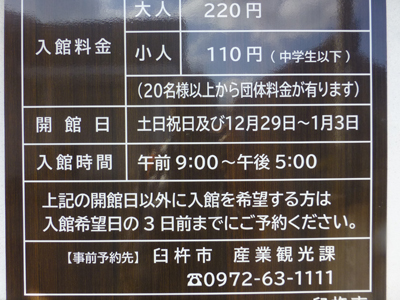

早春賦の館へ。下調べをしたときには、吉丸一昌記念館の記載だけ見つけていたので、どうしようか迷ったけれども。現地へ行って、早春賦の館とあって、吉丸一昌は早春賦の作詞者か作曲者なんだとわかった。現地でネット検索して、作詞者と判明。 早春賦の館へ。下調べをしたときには、吉丸一昌記念館の記載だけ見つけていたので、どうしようか迷ったけれども。現地へ行って、早春賦の館とあって、吉丸一昌は早春賦の作詞者か作曲者なんだとわかった。現地でネット検索して、作詞者と判明。のどかな早春賦の作詞者は、この街を背景にして作詩したと知り、なるほどなと思った。 |

残念ながら閉まっていた。土日祝のみ開館のようだ。あるいは3日前までに予約とのこと。 残念ながら閉まっていた。土日祝のみ開館のようだ。あるいは3日前までに予約とのこと。面白いのは「早春賦」だけあって、12月29日から1月3日は開館だということ。 |

龍源寺の三重塔。地方都市で三重塔は珍しいと思う。 龍源寺の三重塔。地方都市で三重塔は珍しいと思う。 |

二王座歴史の道。 二王座歴史の道。石畳で城下町らしい雰囲気のエリアだ。 |

臼杵の繁華街である八町大路へ向かった。 臼杵の繁華街である八町大路へ向かった。八町大路についた途端、唖然とした。火事の跡が広がっている。 かなり広い範囲が焼け落ちている。なぜか、1軒が残っているのが不思議だ。 |

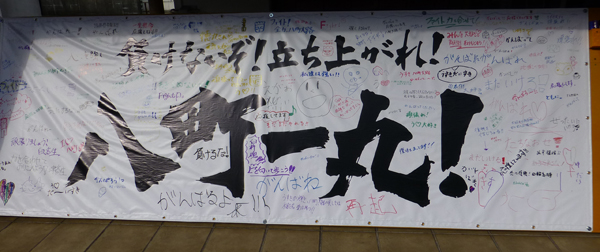

別方向から撮影。 別方向から撮影。火事は11月24日で、15棟が焼け落ちたという。犠牲者はなく、少しほっとした。 下 復興を願う横断幕。 今度は再生した街を見に来たいものだ。 |

|

火災現場から少し離れて、土蔵風でもあり、キリスト教会風でもある建物があった。 火災現場から少し離れて、土蔵風でもあり、キリスト教会風でもある建物があった。「サーラ・デ・うすき」という施設だった。 |

内部。展示部分と土産物店の部分があった。反対側に抜けると、飲食店があったが、多くは営業していなかった。 内部。展示部分と土産物店の部分があった。反対側に抜けると、飲食店があったが、多くは営業していなかった。下 南蛮屏風の複製が展示されていて、臼杵にヨーロッパ人が上陸した時の様子だという。 |

|

八町大路にあった醤油店。 八町大路にあった醤油店。 |

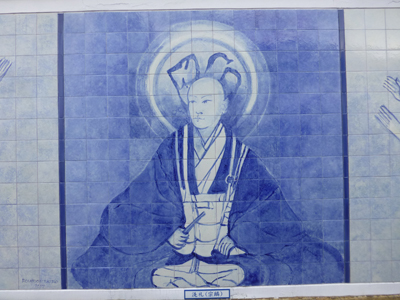

側面にアズレージョがとりつけられた土蔵「久屋の大蔵」。 側面にアズレージョがとりつけられた土蔵「久屋の大蔵」。 |

アズレージョに描かれたキリシタン大名の大友宗麟。頭の上には光輪が天使のように描かれている。 アズレージョに描かれたキリシタン大名の大友宗麟。頭の上には光輪が天使のように描かれている。 |

土蔵の斜め向かいににある「野上弥生子文学記念館」へ。 土蔵の斜め向かいににある「野上弥生子文学記念館」へ。夏目漱石の門下生で漱石との写真などもあった。内部の撮影禁止。 |

続いて、「旧臼杵藩主稲葉家下屋敷」へ。 続いて、「旧臼杵藩主稲葉家下屋敷」へ。武家屋敷の建築だが、建造は1902年で、東京に移った旧藩主の稲葉家が臼杵に戻ってきたときのための屋敷。 テーブルが置いてあるのは明治末期になってからの建築だからだろう。 |

庭園を歩きながら建物の外観を見て回る。 庭園を歩きながら建物の外観を見て回る。 |

|

上 臼杵城址。 上 臼杵城址。この付近から見ると石垣がしっかり残り、櫓も見えるが、上に上るとほぼ公園であった。 左 大友宗麟の碑。 |

天守櫓跡。 天守櫓跡。櫓を天守に使っていたのだろう。本丸の端にあり、位置的には櫓。 |

臼杵駅に戻り、15時11分発の「にちりん」大分行きに乗車。 臼杵駅に戻り、15時11分発の「にちりん」大分行きに乗車。 |

行先表示は、大分で接続する「ソニック」を含めて、( )つきで博多も書かれている。 行先表示は、大分で接続する「ソニック」を含めて、( )つきで博多も書かれている。つばめマーついている。2004年の九州新幹線開業前は、博多・西鹿児島間の特急「つばめ」だった。 |

車内。 車内。15時45分、大分着。 |

| 宿と夕食 |

朝、荷物を預けている「ドーミーイン」で1泊する。 朝、荷物を預けている「ドーミーイン」で1泊する。 |

部屋へ。 部屋へ。 |

宿では、提携する居酒屋の割引券が渡された。3軒あったのだが、5分ほど歩いて、3軒のうちの1軒「みどり屋」へ。 宿では、提携する居酒屋の割引券が渡された。3軒あったのだが、5分ほど歩いて、3軒のうちの1軒「みどり屋」へ。 |

個室だけの店だった。 個室だけの店だった。 |

生ビール。 生ビール。 |

お通しの、温かいもずく。 お通しの、温かいもずく。 |

りゅうきゅう。 りゅうきゅう。大分名物で、ぶり、まぐろ、あじなどの刺身の切れ端をたれに漬けたもの。 |

とり天。 とり天。大分名物で、鶏肉に天ぷら粉をつけて揚げたもの。ぽん酢などをつけていただく。 クーポンは、りゅうきゅうかとり天をサービスだったので、値段の高いとり天を無料にしてもらった。 |

ワインは安心院ワイン「卑弥呼」だったので、安心院の赤を注文。 ワインは安心院ワイン「卑弥呼」だったので、安心院の赤を注文。下 左は"ギョロッケ"、右はピーマンの塩昆布あえ。 "ギョロッケ"は、津久見の名産品で魚のすり身にタマネギを混ぜ、コロッケ風にしてあげたもの。香辛料も入っていて、ピリッツとする。 ピーマンと塩昆布もよくあって美味しい。 |

|

やせうまアイス。 やせうまアイス。やせうまは、だんご汁に使う、きしめん状のだんごに、きなこと黒蜜をまぶしたもの。 右にあるのは、アイスクリームと生クリーム。 |

(ドーミーインのHPより拝借) (ドーミーインのHPより拝借)宿に戻り、最上階にある天然温泉・白糸の湯で入浴。 下左 風呂上がりのアイス。 下右 夜食のラーメン。 |

|

|

|