|

26 アブチラガマと軽便鉄道跡 |

朝食のレストランは2階にあったのだが、1階のロビーの上は吹き抜けになっていて、ロビーや玄関が見渡せた。 朝食のレストランは2階にあったのだが、1階のロビーの上は吹き抜けになっていて、ロビーや玄関が見渡せた。 |

ビュッフェ式だった。良かったと思う反面、食べすぎを心配する。 ビュッフェ式だった。良かったと思う反面、食べすぎを心配する。 |

レストラン内。かなり広くて、混雑することもないので良い、そのかわり料理の代わりを取りに行くのが少し面倒。 レストラン内。かなり広くて、混雑することもないので良い、そのかわり料理の代わりを取りに行くのが少し面倒。 |

最初に取った皿。沖縄料理もあって、ゆし豆腐、ラフテー、もずくの天ぷらなどをいただいた。 最初に取った皿。沖縄料理もあって、ゆし豆腐、ラフテー、もずくの天ぷらなどをいただいた。下左 沖縄そばとぽろぽろじゅうしぃ(沖縄風のおじや)。 下右 デザートとコーヒー。 |

|

バスターミナルへ歩いて行く。途中、沖縄県庁の前を通る。 バスターミナルへ歩いて行く。途中、沖縄県庁の前を通る。 |

続いて、那覇市役所。 続いて、那覇市役所。 |

那覇バスターミナルから、8時28分発の37系統、南城市役所行きに乗車。 那覇バスターミナルから、8時28分発の37系統、南城市役所行きに乗車。 |

1時間弱かかって南城市役所に到着。この市役所は丘陵の上の、ほかの建物がほとんどない中にポツンとたっている。 1時間弱かかって南城市役所に到着。この市役所は丘陵の上の、ほかの建物がほとんどない中にポツンとたっている。南城市はいくつかの村が合併してできたのだが、とびぬけて大きな村があったのではなかったので、どの村役場を市役所にしても対立がおこりそうだし、移動も不便そうだし、市の中心の何もないところに市役所を建設したのだろう。 |

これからアブチラガマに向かう。4kmほどあるのだが、スマートフォンの地図を見ると2kmの短絡路が見える。これは沖縄自動車道の延長工事区間で、今は車が通れないし。完成しても歩行者は通れない。スマーフォンの地図ではそこまでわからないが、別の地図を併用して、通れないことはわかっていた。ここが歩ければ、ホント近いんだが。 これからアブチラガマに向かう。4kmほどあるのだが、スマートフォンの地図を見ると2kmの短絡路が見える。これは沖縄自動車道の延長工事区間で、今は車が通れないし。完成しても歩行者は通れない。スマーフォンの地図ではそこまでわからないが、別の地図を併用して、通れないことはわかっていた。ここが歩ければ、ホント近いんだが。 |

丘陵地を上がったり、下がったりしながら1時間ほど歩いた。コミュニティバスもあるのだが、1時間ほど待つ必要があったので、歩いたほうが早かった。 丘陵地を上がったり、下がったりしながら1時間ほど歩いた。コミュニティバスもあるのだが、1時間ほど待つ必要があったので、歩いたほうが早かった。沖縄戦の末期、南部には軍の陣地や野戦病院として多く利用されたのがガマ(洞窟)だ。また、避難した住民も多くがガマに逃げ込んだ。この付近は、ガマがたくさんあるようだ。 |

ガマ(洞窟)は石灰岩でできた鍾乳洞で、コンクリートでかためた防空壕とは別ものだ。自然にできた洞窟で、戦争と関係ない場合でもガマである。 ガマ(洞窟)は石灰岩でできた鍾乳洞で、コンクリートでかためた防空壕とは別ものだ。自然にできた洞窟で、戦争と関係ない場合でもガマである。沖縄戦で特に有名なガマがこのアブチラガマや読谷村のチビチリガマだ。 アブチラガマの管理棟に到着。アブチラガマを見学する場合、3ヶ月前にガマ入壕とガイドを予約しなければならない。自分の旅の場合、3ヶ月前には沖縄に行くことすら決まっていなかった。沖縄にきてからも予定は毎日変わり、アブチラガマに行こうと決めたのは当日朝だった。 |

予約がないので、断られるのを承知で、受付に向かった。入壕せずに入口だけ見て慰霊をするつもりだった。 予約がないので、断られるのを承知で、受付に向かった。入壕せずに入口だけ見て慰霊をするつもりだった。事情を話し、入壕したい旨を伝えると、ガイドを手配できるならという条件付きでOKとなった。すぐにガイドに電話してもらえて、ガイドもOKとのことだった。入壕料300円とガイド料1000円、それに懐中電灯レンタル料や軍手代を払って、ガイドを待った。 |

ガイドが到着するまでの間、展示を見て待つ。 ガイドが到着するまでの間、展示を見て待つ。 |

ガイドが到着し、ヘルメットをかぶっておく。 ガイドが到着し、ヘルメットをかぶっておく。ガイドとともに、ガマに向けて出発。 ガイドは出かけるところだったということで恐縮。とてもありがたいことだ。 コロナ禍で長らく途絶えていた修学旅行でのガイドが少しづつ増えてきたとのこと。 |

アブチラガマの入口。この先にガマに下りる階段がある。 アブチラガマの入口。この先にガマに下りる階段がある。 |

ガマへ下るところ。この先、撮影禁止。 ガマへ下るところ。この先、撮影禁止。 |

アブチラガマのHPより拝借。入口からこの図の順番に一通り見学していった。 アブチラガマのHPより拝借。入口からこの図の順番に一通り見学していった。アブチラガマは南部での戦闘の初めは軍の陣地として利用されていたが、軍が南方へ下がるとともに、北から野戦病院が移転してきた。 移転と同じく、ひめゆり学徒隊も病院で働くことになった。同時に住民も避難してきた。病院として機能したのは1か月間で、病院もさらに移転。 住民は一緒に移転した人と、ガマにとどまった人がいた。結果的にはとどまった住民と傷病兵のうち動けなくて置いてきぼりにされた人たちが終戦後しばらくして降伏して命は助かったという。 |

アブチラガマの本体から出て慰霊を行った。 アブチラガマの本体から出て慰霊を行った。この場所も住民の避難場所だったという。 |

管理棟へ戻る。途中見た、ガマの上の畑。知らなければ、この下にガマがあるとはわからない。 管理棟へ戻る。途中見た、ガマの上の畑。知らなければ、この下にガマがあるとはわからない。管理棟でヘルメットと懐中電灯を返し、ガイドに感謝を述べて退去。 |

管理棟そばの公園では、アブチラガマと直接の関係はないが、魚雷とその向こうに写っているカノン砲が展示されていた。 管理棟そばの公園では、アブチラガマと直接の関係はないが、魚雷とその向こうに写っているカノン砲が展示されていた。 |

アブチラガマのすぐ近くに糸数城跡があり、上がってみた。 アブチラガマのすぐ近くに糸数城跡があり、上がってみた。 |

最上部の城壁は上がることができなかった。そのため本丸にあたるところには行けなかった。 最上部の城壁は上がることができなかった。そのため本丸にあたるところには行けなかった。下 城跡の一角からの眺め。中心に平和祈念公園の祈念塔、その向こうに摩文仁の丘が見える。 |

|

|

上左 30分ほど歩いて「糸数入口」バス停へ。ここで30分ほど待って、那覇行きのバスに乗車。 上左 30分ほど歩いて「糸数入口」バス停へ。ここで30分ほど待って、那覇行きのバスに乗車。上右 「国場」バス停で下車。南城市役所行きに乗換え。 左 「与那原町役場入口」で下車。 下 バス停からすぐのところに、かつての沖縄軽便鉄道与那原駅を修復した建物があった。 軽便鉄道は1945年に戦災のため営業を終えたが、与那原駅舎はコンクリート造だったので、その後、消防署、与那原町役場。JA与那原支店として使われ続けた。そして、修復して「軽便与那原駅舎展示資料館」としてよみがえった。 |

|

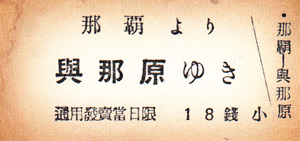

入場券は切符サイズ。 入場券は切符サイズ。 |

裏面は軽便の切符のコピー。日付印がないので、間延びしている感じ。 裏面は軽便の切符のコピー。日付印がないので、間延びしている感じ。 |

館内を見学。小さな資料館だが30分ほど見学。撮影は禁止。 館内を見学。小さな資料館だが30分ほど見学。撮影は禁止。見学後、裏側に出た。かつての駅舎で使われていた柱が保存されている。駅舎の大きさは、かつての駅舎よりも小さくなっているわけだ。 |

駅舎から東に向かう道路。線路跡なのかどうか不明。 駅舎から東に向かう道路。線路跡なのかどうか不明。 |

バスで「真玉橋」べ。その近くに、軽便の橋台の一部が残されている。 バスで「真玉橋」べ。その近くに、軽便の橋台の一部が残されている。 |

バスで「壷川」へ。壷川東公園へ行く。公園内に5mほどレールが残されていた。分岐箇所のようで、この付近に軽便の壷川駅があったのかもしれない。 バスで「壷川」へ。壷川東公園へ行く。公園内に5mほどレールが残されていた。分岐箇所のようで、この付近に軽便の壷川駅があったのかもしれない。 |

車両もあったが、軽便とは関係ない南大東島でさとうきび輸送の製糖工場が使っていたディーゼル機関車。 車両もあったが、軽便とは関係ない南大東島でさとうきび輸送の製糖工場が使っていたディーゼル機関車。 |

バスで「那覇バスターミナル」へ。バスターミナルとモノレール旭橋駅を結ぶ2階通路の上から撮影した、軽便那覇駅の転車台跡。 バスで「那覇バスターミナル」へ。バスターミナルとモノレール旭橋駅を結ぶ2階通路の上から撮影した、軽便那覇駅の転車台跡。 |

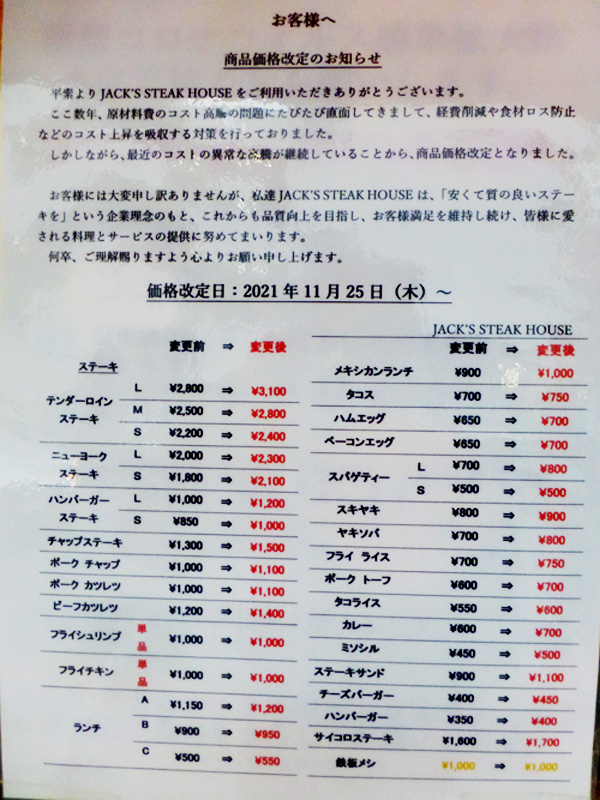

17時を回ったところで、まだ夕食には少し早い時間だったが、出たついでに夕食をとっていくことにした。 17時を回ったところで、まだ夕食には少し早い時間だったが、出たついでに夕食をとっていくことにした。向かった先はジャッキー。今回の旅では初日にジャッキーでサイコロステーキをいただいているので、今回の旅で2度目だ。 下 何と旅初日にきたあとに値上げが行われていてびっくり。 |

|

店内。17時台だったためか、すいていて、待たずに席に案内された。 店内。17時台だったためか、すいていて、待たずに席に案内された。下左 飲物は泡盛「忠孝」の水割りにした。小さなボトルで水と氷も。 下右 「忠孝」の醸造元は豊見城市の「忠孝酒造」。 |

|

テンダーロインステーキのLを注文。 テンダーロインステーキのLを注文。先にやってきたスープと野菜を先にいただく。ほかにご飯あり。 |

テンダーロインステーキL。 テンダーロインステーキL。値上がりが残念だったが。美味しくいただけた。 宿へ戻り、良く歩いた1日が終了。 |

| 25 へ 沖縄のトップ ユーラシア紀行のトップ 27 へ |