|

6 波 照 間 島

|

朝食会場。 朝食会場。この日は8時発の船で波照間島に行く予定。朝食は6時30分からとれるので、40分ごろに会場へ行くと、同じような考えの人が多いようで、空席を探すのに苦労した。 |

沖縄ものが多くあって満足。 沖縄ものが多くあって満足。 |

コーヒーとデザート。 コーヒーとデザート。食後は少し休んで、7時35分に部屋を出て、離島ターミナルに向かう。 |

|

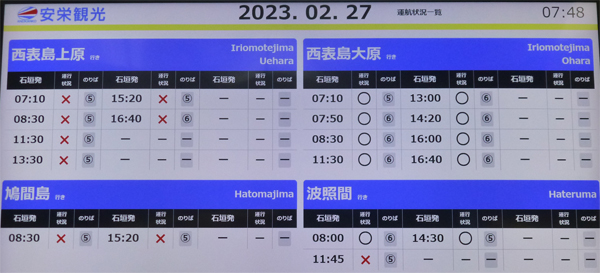

上 ターミナルに入るとすぐに案内板を見る。波照間行きは、前日と同じく、1、3便が運航、2便が欠航。 上 ターミナルに入るとすぐに案内板を見る。波照間行きは、前日と同じく、1、3便が運航、2便が欠航。行くことにしたが、切符購入のときに、2便だけが欠航の理由を尋ねた。1、3便は大きな船、2便は小さな船だという。なるほどそういうことか。 左 波照間往復を買い、すぐに乗船。 |

船内。確かに大きな船だ。16年前は小さな船で波照間に行き、外洋に出ると大いに揺れた。 船内。確かに大きな船だ。16年前は小さな船で波照間に行き、外洋に出ると大いに揺れた。当時は、安栄とともに波照間海運が各3往復していた。やがて波照間海運が運航から撤退し、安栄のみ3往復になった。波照間海運の客も獲得した安栄は大型船を投入して、客の増加に対応したのだろう。 |

9時10分、波照間に到着。 9時10分、波照間に到着。 |

波照間港のターミナル。 波照間港のターミナル。 |

午前中は、島の東半分を外周道路に沿って半周する。 午前中は、島の東半分を外周道路に沿って半周する。16年前の訪問時は、港に着いた後、集落を経て島の南側に向かい、また戻ったので、空港方面には行ってない。今回は東の方も歩いてみることにした。 |

山羊の多い島だ。あちこちで放し飼いされている。 山羊の多い島だ。あちこちで放し飼いされている。 |

下田原(しもたばる)城跡。 下田原(しもたばる)城跡。石垣跡らしきものが残っているが、保存状況がよくなく、荒れている。 左の石碑には「ぶりぶち公園」と書かれ、ベンチが置かれている。 |

高所に上ってみると、たまたま乗ってきた船が石垣に向かっていくところだった。 高所に上ってみると、たまたま乗ってきた船が石垣に向かっていくところだった。 |

シムスケー(古井戸)。 シムスケー(古井戸)。水のあるところまで下りる階段があって、水をくんで上るようになっていた。 |

蝶が舞っていたところがあった。 蝶が舞っていたところがあった。下 波照間空港のターミナル。ドアは閉まっていた。 |

|

海上保安庁のヘリコプターの離発着の訓練が繰り返されていた。 海上保安庁のヘリコプターの離発着の訓練が繰り返されていた。 |

外周道路を歩いていると、頭のすぐ上で飛んでいて迫力があった。 外周道路を歩いていると、頭のすぐ上で飛んでいて迫力があった。 |

海上保安庁の飛行機もやってきた。海があまり見えず単調な外周道路だったが、楽しめた。 海上保安庁の飛行機もやってきた。海があまり見えず単調な外周道路だったが、楽しめた。 |

かつて星空観測タワーたった建物だが、老朽化のために閉鎖されていた。16年前は昼間だが屋上から海を見たのだが。 かつて星空観測タワーたった建物だが、老朽化のために閉鎖されていた。16年前は昼間だが屋上から海を見たのだが。 |

さらに歩くと、竹富町が設置した日本最南端の碑がある。 さらに歩くと、竹富町が設置した日本最南端の碑がある。 |

設置者は不明だが、さらに南に行ったところに、日本最南端の碑がある。 設置者は不明だが、さらに南に行ったところに、日本最南端の碑がある。 |

最南端の碑からさらに南に高那崎があるのだが、どこが高那崎かよくわからなかった。行けるところまで行ってみた。 最南端の碑からさらに南に高那崎があるのだが、どこが高那崎かよくわからなかった。行けるところまで行ってみた。 |

碑から200mほど歩き、海まで数mのところまでやってきたが、足場が悪く、写真の場所でやめておいた。 碑から200mほど歩き、海まで数mのところまでやってきたが、足場が悪く、写真の場所でやめておいた。この付近が、誰でも来れる範囲では、日本最南端なのだろう。 |

昼食のために島の中心にある集落に向かう。 昼食のために島の中心にある集落に向かう。野生化したマンゴーだろうか。 |

オケヤアカハチの生誕地。 オケヤアカハチの生誕地。アカハチは八重山の豪族で琉球王朝に抵抗した人物。 |

昼食は「ぶどぅまれー」へ。この日は月曜。ここは火曜が定休なので、この日に波照間にきたかったので、無事に来れてよかった。 昼食は「ぶどぅまれー」へ。この日は月曜。ここは火曜が定休なので、この日に波照間にきたかったので、無事に来れてよかった。右下の斜めのところが階段で、店がある2階に上がる。 |

2階には。室内の店のほか、テラス席があり、テラス席に座った。 2階には。室内の店のほか、テラス席があり、テラス席に座った。 |

昼のメニューは限られていて、ソーキそば一択。 昼のメニューは限られていて、ソーキそば一択。下左 とても大きなソーキが入っていた。 下右 あと口に自家製の黒糖がだされた。 |

|

波照間でも、赤瓦、珊瑚礁の石垣、入口を入ったところの目隠し塀などい沖縄らしい家屋が残っている。 波照間でも、赤瓦、珊瑚礁の石垣、入口を入ったところの目隠し塀などい沖縄らしい家屋が残っている。 |

名石共同売店。 名石共同売店。コンビニのない島で買物をするには貴重な存在で、16年前には土産を買った。建物が新しくなっている。 |

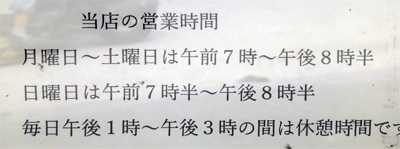

訪れたのが休憩時間で買物はできなかった。 訪れたのが休憩時間で買物はできなかった。 |

そばでは猫もお休み中。 そばでは猫もお休み中。下 波照間小中学校。日本最南端の小中学校。 |

|

波照間郵便局。日本最南端の郵便局。 波照間郵便局。日本最南端の郵便局。 |

泡盛「泡波」を製造する波照間酒造所。日本最南端の酒造メーカー。 泡盛「泡波」を製造する波照間酒造所。日本最南端の酒造メーカー。 |

波照間駐在所。日本最南端の駐在所。 波照間駐在所。日本最南端の駐在所。地図で波照間島が赤く描かれているのがわかるだろうか。(ドアの左上あたり) |

コート盛。 コート盛。琉球王朝時代の遠見台。船の監視をした。先島諸島の14島の19ヶ所が史跡になっていて、その1つ。 下 上に上ると、海を隔てて西表島が見える。緊急時には烽火をあげ、西表島などを経て情報が伝えられた。 |

|

サトウキビ畑の中を歩き続け、最後に島の西側へ。海が見える。 サトウキビ畑の中を歩き続け、最後に島の西側へ。海が見える。島の大部分は丘陵地にあり、外周道路をすぎてから、海岸に向かって坂道を下る。 |

海岸に出たところにある、浜シタンの群落。 海岸に出たところにある、浜シタンの群落。珊瑚礁からできた岩石に根をはっている。 |

ぺー浜。 ぺー浜。きれいな海岸で、岬をぐるっと回るとニシ浜なのだが、海岸沿いに歩けるのかが不明だったので、いったん外周道路に戻った。 |

ニシ浜。 ニシ浜。こちらもきれいな海岸。 |

製糖工場。 製糖工場。 |

港に戻ると、船がもう入港していたので、ターミナルには寄らずに乗船。 港に戻ると、船がもう入港していたので、ターミナルには寄らずに乗船。16時20分発。1時間少々かかって石垣着17時30分。 |

宿に戻り、無料のオリオンビールをいただき、1時間ほど休憩。 宿に戻り、無料のオリオンビールをいただき、1時間ほど休憩。 |

夕食は、バスターミナルの2階にある居酒屋「うるま」へ。 夕食は、バスターミナルの2階にある居酒屋「うるま」へ。 |

店内。 店内。下左 泡盛「於茂登」(おもと)。於茂登岳は石垣島で一番高い山。 下右 製造所は石垣市の「高嶺酒造所」。 |

|

お通し。クーブイリチー。昆布と切り干し大根やこんにゃくなどの炒め物。 お通し。クーブイリチー。昆布と切り干し大根やこんにゃくなどの炒め物。下 刺身盛合せ。 ミーバイ、ウムナガー、セーイカ。 |

|

|

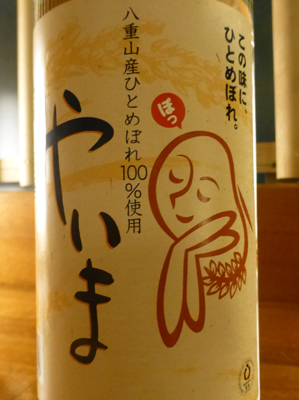

上左 泡盛「やいま」。 上左 泡盛「やいま」。上右 製造所は石垣市の「請福酒造」。 左 車エビ塩焼き。殻ごと食べられる。 |

|

上左 泡盛「白百合」。 上左 泡盛「白百合」。上右 製造所は石垣市の「池原酒造」。 左 島ラッキョウの天ぷら。一見するとエビの天ぷらに見えた。 |

天ぷらの衣だけを食べてみると、ラッキョウが現れた。 天ぷらの衣だけを食べてみると、ラッキョウが現れた。 |

からそば。 からそば。汁なしの八重山そば(沖縄そばとは違い、細い丸麺)にあっさりしたタレをかけていただく。 この食べ方は沖縄そばにはなく、石垣などの八重山そば特有のようだ。 |

| 5 へ 先島諸島のトップ ユーラシア紀行のトップ 7 へ |