| 2 日 目 龍 飛 岬 |

朝食は前日にコンビニで買っておいた。5時過ぎにとった。 朝食は前日にコンビニで買っておいた。5時過ぎにとった。下 宿を5時50分に出た。6時に駅前に到着。左の大きなビルはロビナというショッピングセンター。右の2階建ての建物が駅。 40年前に見た駅もつい最近まで利用されてたようで、新駅はほぼ完成はしたものの、工事は続いていて、いまだに1階部分は囲いがあり、中央口へは狭い通路を通らねばならない状態だった。 |

|

|

上左 駅舎の1階の囲いがあり、この通路を50mほど歩き中央口に上がる。 上左 駅舎の1階の囲いがあり、この通路を50mほど歩き中央口に上がる。上右 2階にある改札口。昔はバスターミナルの側に面して1階にあり、改札を通ってから跨線橋に上がった。 左 跨線橋からホームを見る。ホームの先端には、自由通路の跨線橋(つり橋の下に写っている)が見えるが、40年前には、これがホームから連絡船に向かう跨線橋で、列車が着くと、ここを走って右手に停泊している連絡船へ向かったのを思い出す。 |

6時16分発の蟹田行きは6番線から出る。ドアは閉まっているが、ボタンを押して開け、乗ったらボタンで閉める。 6時16分発の蟹田行きは6番線から出る。ドアは閉まっているが、ボタンを押して開け、乗ったらボタンで閉める。 |

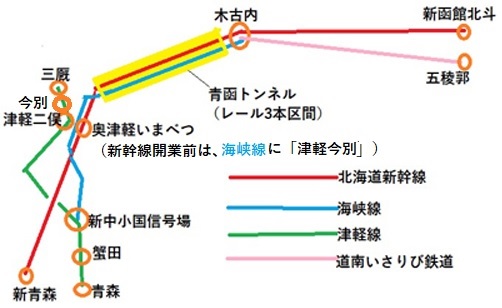

蟹田行きの交流電車。 蟹田行きの交流電車。津軽線は蟹田の少し先の海峡線との分岐点(新中小国信号場)までは電化され、分岐点から終点の三厩までは非電化。 海峡線は以前は旅客列車が走り、快速「海峡」や急行「はまなす」に何度か乗車した。北海道新幹線の開業後は、海峡線は貨物専用の路線になった。 青函トンネルを走る新幹線は1日15往復程度だが、海峡線として走る貨物は1日25往復程度ある、また、津軽線の青森・蟹田の旅客列車は1日8往復程度だが、貨物は25往復程度ある。実際、青森から蟹田までに3回の行き違いがあったが、全部、貨物との行き違いだった。 |

|

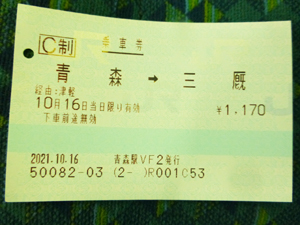

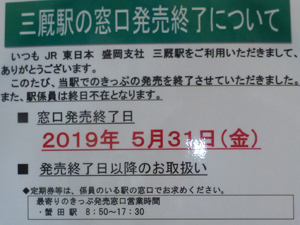

上左 青森から三厩ゆきの乗車券。

上左 青森から三厩ゆきの乗車券。上右 車内はロングシートで、旅の雰囲気は感じられない。 左 6時58分、蟹田着。左側の電車から右側の気動車に乗換える。この先、新中小国信号場までは電化されているが、海峡線のためであって、津軽線の列車はこの先は気動車だ。気動車は蟹田発7時7分。 |

|

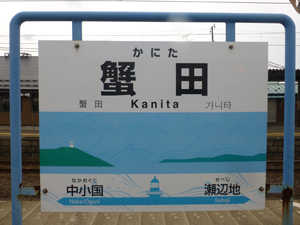

上左 蟹田の駅名標。 上左 蟹田の駅名標。上右 乗り換えた気動車の車内。クロスシートで片側1人席で快適。 左 中小国駅をすぎ、やがて新中小国信号場。駅ではないので通過するが、ここで海峡線が分岐することがわかる。 細かいことだが、青函トンネルとその付け根の部分の在来線の線名は「海峡線」。以前。「津軽海峡線」という線名があったが、これは江差線、海峡線、津軽線を通して函館・青森間のルートをさした愛称だ。北海道新幹線の開業で、海峡線の旅客列車はなくなり、「津軽海峡線」という愛称も廃止された。 |

遠くに見える高架区間は在来線の海峡線。すぐ近くの高架は、北海道新幹線。 遠くに見える高架区間は在来線の海峡線。すぐ近くの高架は、北海道新幹線。海峡線と北海道新幹線はまもなく並行して走る。青函トンネルの入口近くまで、並行する。 青函トンネルは、新幹線と在来線の海峡線が共用し、レールが3本ある。新幹線と在来線の軌間が異なるからだ。 |

津軽二俣に到着。 津軽二俣に到着。駅の横に何かある。これは北海道新幹線の「奥津軽いまべつ」駅なのだ。津軽線の「津軽二俣」駅と北海道新幹線の「奥津軽いまべつ」駅は隣接しているのだ。でも、乗換駅ではない。 さらに、新幹線の駅の手前にも複線の線路が見える。これは在来線の海峡線の線路だが、旅客列車は走っていないので、駅はない。 北海道新幹線の開業前は、海峡線の側に「津軽今別」駅があったが、撤去された。ややこしいのは、津軽線の駅は、ここは「津軽二俣」で、2駅先に「今別」があること。 |

|

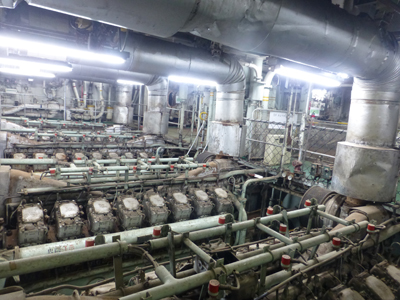

上左 三厩に着いた列車。7時43分着。普段ならなだ宿にいる時間に三厩に着いた。 上左 三厩に着いた列車。7時43分着。普段ならなだ宿にいる時間に三厩に着いた。上右 三厩駅の駅名標。 左 三厩駅の駅舎。 |

海峡線の貨物列車は、青函トンネル内は新幹線と線路を共用し、青森方では津軽線を通る。新幹線から津軽線にどうのように移るのかよくわからなかったが、津軽線に乗ってみてよくわかった。 海峡線の貨物列車は、青函トンネル内は新幹線と線路を共用し、青森方では津軽線を通る。新幹線から津軽線にどうのように移るのかよくわからなかったが、津軽線に乗ってみてよくわかった。 |

龍飛岬灯台行きの町営バス。 龍飛岬灯台行きの町営バス。8時発で、先に龍飛漁港に行き、次に来た道を少し引き返してから丘の上に上がり、8時30分に青函トンネル記念館前に着く。終着は龍飛埼灯台に8時32分。 |

乗車時に運賃を払うのだが、何と行先に関わらず、1乗車が100円でびっくりした。バスの運行目的が、地元民の足の確保で安くしているのだろう。 乗車時に運賃を払うのだが、何と行先に関わらず、1乗車が100円でびっくりした。バスの運行目的が、地元民の足の確保で安くしているのだろう。JRを下りた客のほとんどはこのバスに乗り、バスの座席は満席に近かった。ほとんどの客は青函トンネルで下車。ほかに地元民の乗降が途中に少しあった。 |

|

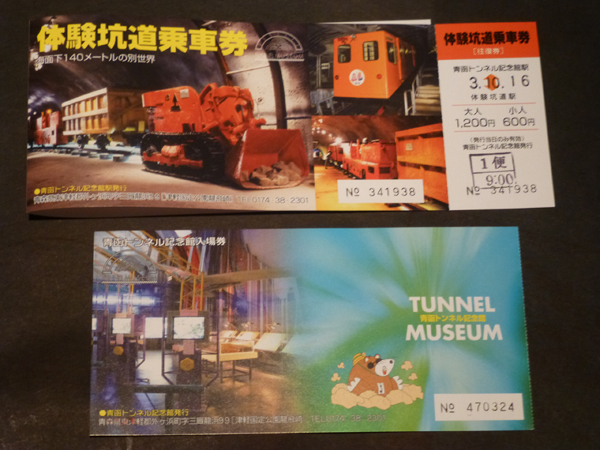

上左 青函トンネル記念館前で下車。バス乗車の客の大半も下車。 上左 青函トンネル記念館前で下車。バス乗車の客の大半も下車。上右 バス停付近には、トンネル工事の機器が屋外展示されている。 左 記念館。ここは4月〜10月の土日だけの開館だ。しかも、東京などに緊急事態宣言が出ていた間は休館。10月になって、久しぶりに土日だけ開館になったので、訪問できたのはラッキーだった。 |

坑道へおりるケーブルは9時で、その前に展示を見る。アーチ型の枠は実際のトンネルの断面をあらわしている。 坑道へおりるケーブルは9時で、その前に展示を見る。アーチ型の枠は実際のトンネルの断面をあらわしている。工事やトンネルに関わる展示を見ていたら、ケーブルの出発のアナウンスがあり、乗場に向かった。 |

|

上 ケーブルの乗車券と展示施設の入場券。 上 ケーブルの乗車券と展示施設の入場券。左 いよいよケーブルに乗車。 下左 ケーブルの側面。「宝くじ号」と書かれている。 下右 車内。 |

|

出発時には、この風門があき、下に向かって進んでいく。 出発時には、この風門があき、下に向かって進んでいく。 |

体験坑道に到着。トンネルの中を歩く。 体験坑道に到着。トンネルの中を歩く。 |

トンネル内が展示場になっていて、見学しながらの移動。 トンネル内が展示場になっていて、見学しながらの移動。 |

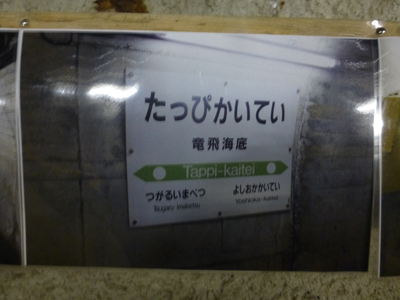

この体験坑道の近くの本坑にあった「龍飛海底駅」の駅名標。 この体験坑道の近くの本坑にあった「龍飛海底駅」の駅名標。青函トンネルの開業当初は、龍飛海底と北海道側の吉岡海底の2つの海底駅ができた。見学は、みどりの窓口で入場整理券を買って、快速「海峡」」のして車両に乗って、見学後、後続の快速に乗車する方法で見学した。自分も龍飛海底、吉岡海底の2駅を見学した。 その後、海底駅は廃止され、緊急時に列車をとめられる定点になった。 |

この先に龍飛定点があるが、向かう通路は固く閉ざされていた。 この先に龍飛定点があるが、向かう通路は固く閉ざされていた。下左 地上に戻るケーブルに乗車。 下右 ケーブルで斜坑を上がっていく。 |

|

|

上左 記念館を出て階段国道へ向かう。津軽海峡が見え、位置的に考えて、このあたりの海岸の地下が龍飛定点だと思われる。 上左 記念館を出て階段国道へ向かう。津軽海峡が見え、位置的に考えて、このあたりの海岸の地下が龍飛定点だと思われる。上右 トンネル工事での殉職者の慰霊碑。 左 「津軽海峡冬景色」の歌碑。ボタンを押すと石川さゆりの歌声が聞こえてくる。いきなり「ご覧あれが龍飛岬 北のはずれと♪」の2番の歌詞が流れてびっくりしたが、確かにこの場所には2番を流すのが適している。心の中で歌いながら、先に向かった。 |

すぐにこ0ppっぽp階段国道の上の入口があったが、後で見ることにして、先に龍飛埼灯台に向かった。 すぐにこ0ppっぽp階段国道の上の入口があったが、後で見ることにして、先に龍飛埼灯台に向かった。灯台は台地上にあるので、灯台自体の高さは高くない。 |

灯台付近からトンネル記念館などを見る。 灯台付近からトンネル記念館などを見る。左端の真中付近に記念館がある。トンネル工事が行われていた当時は、工事関係の建物がたくさん建ち、それらが密閉された渡り廊下で結ばれている写真を記念館で見た。 |

階段国道の上の部分。 階段国道の上の部分。日本の国道の中で歩行者だけが通れる区間はここのみだ。 国道339号は弘前から五所川原、津軽半島西岸、龍飛岬を経由して今別町に至るが、工事困難区間があり、全通したのは1989年と新しい。この階段の区間も車道が建設できないまま国道になったようだ。 |

|

上左 階段を降り始める。 上左 階段を降り始める。上右 中ほどに中学校跡の平地があり、その付近。 左 階段の一番下。途中の休憩も入れて15分ほどかかった。300段以上あるので、上がる場合は大変。中間に中学校の跡地があったので、中学生は毎日苦労しただろうな。 |

階段を下りた後、民家の横の路地裏みたいなところを歩き、車道に出ると、龍飛漁港やバス停があった。 階段を下りた後、民家の横の路地裏みたいなところを歩き、車道に出ると、龍飛漁港やバス停があった。 |

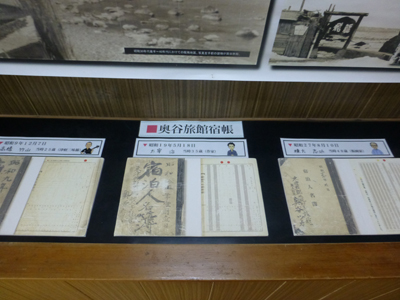

今は観光案内所になっているかつての「奥谷旅館」。津軽にゆかりのある文化人がよく利用した旅館。 今は観光案内所になっているかつての「奥谷旅館」。津軽にゆかりのある文化人がよく利用した旅館。 |

太宰治が利用した部屋にて。 太宰治が利用した部屋にて。 |

棟方志功が利用した部屋。 棟方志功が利用した部屋。 |

昔の宿帳が残り、太宰治、棟方志功のほか高橋竹山の名もある。 昔の宿帳が残り、太宰治、棟方志功のほか高橋竹山の名もある。 |

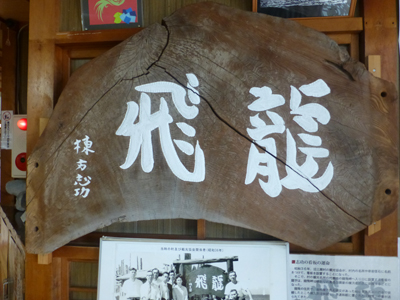

棟方志功による龍飛の看板。屋外に置かれていたもののようだ。 棟方志功による龍飛の看板。屋外に置かれていたもののようだ。 |

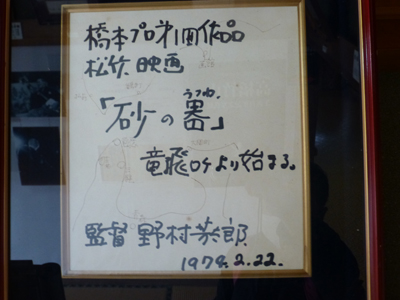

映画「砂の器」のロケ時の野村芳太郎の色紙。「砂の器」の冒頭シーンは龍飛で撮影されていたことを知った。島根の亀嵩などが作品中に出てくるので、山陰のほうだと思っていたので、意外だった。 映画「砂の器」のロケ時の野村芳太郎の色紙。「砂の器」の冒頭シーンは龍飛で撮影されていたことを知った。島根の亀嵩などが作品中に出てくるので、山陰のほうだと思っていたので、意外だった。 |

龍飛岬郵便局。この日は土曜で閉まっていた。龍が壁にとりつけられている。 龍飛岬郵便局。この日は土曜で閉まっていた。龍が壁にとりつけられている。階段国道の下の入口のところにバス停があるので向かった。 何か食べるものが手に入らないかと思ったが、食事のできるところは閉まっているので、青森に戻るまで辛抱しよう。 |

龍飛漁港のバス停。 龍飛漁港のバス停。下左 100円の町営バスで三厩駅へ。 下右 三厩駅は無人になり、切符は車内で購入する。 |

|

帰りは青森まで気動車で直通だった。直通の方が楽なうえ、気動車はクロスシートで座り心地もいい。 帰りは青森まで気動車で直通だった。直通の方が楽なうえ、気動車はクロスシートで座り心地もいい。 |

車内で切符を購入。レシートのようなペラペラのが機械で発券された。 車内で切符を購入。レシートのようなペラペラのが機械で発券された。 |

青森着13時57分。一刻も早く、昼食をとりたかったが、改札を出ると、コンコースで昔の青森駅の写真の展示コーナーが特設されていたので、見ていくことにした。 青森着13時57分。一刻も早く、昼食をとりたかったが、改札を出ると、コンコースで昔の青森駅の写真の展示コーナーが特設されていたので、見ていくことにした。昭和44年の青森駅を上空から撮影。手前の跨線橋を渡って青函連絡船に乗るようになっていたことを思い出させる。列車が着くと、この跨線橋を小走りで急ぎ、乗船したことを思い出す。 |

昭和58年の青森駅。右の方に跨線橋が写っているが、これはホームの移動のためのもので、青函連絡船乗船時の跨線橋は写真のはるか右のほうにあった。 昭和58年の青森駅。右の方に跨線橋が写っているが、これはホームの移動のためのもので、青函連絡船乗船時の跨線橋は写真のはるか右のほうにあった。40年ほど前、自分が青森駅を利用したのは、多くが北海道連絡のための鉄道と連絡船の乗換のためだったが、少しだけ青森も観光した。駅名が「あおもり駅」とかな書きになっているのを見て、あぁそうだったって思いだした。 |

アウガ。駅前の一等地にあり、ショッピングセンターだと思ったのだが、少しのぞいてみると、違っていた。地下が食品売場や飲食店街になっているものの、主要部分は、市役所の駅前庁舎と図書館などを合わせたような建物だった。 アウガ。駅前の一等地にあり、ショッピングセンターだと思ったのだが、少しのぞいてみると、違っていた。地下が食品売場や飲食店街になっているものの、主要部分は、市役所の駅前庁舎と図書館などを合わせたような建物だった。 |

駅前通りの飲食店でこれはと思うところを見ると、14時でいったん店を閉じ、夕方にまた開けるという店が多い。 駅前通りの飲食店でこれはと思うところを見ると、14時でいったん店を閉じ、夕方にまた開けるという店が多い。宿近くまで歩いて、引き返し、駅に近い「朝市寿司」という店は開いていて、本日のおすすめとしている"大間産 特上マグロ丼"を食べて見たくなり、入店。 |

大間マグロが山もりで出てきた。2860円だったが、その値打ちはじゅうぶんにあった。 大間マグロが山もりで出てきた。2860円だったが、その値打ちはじゅうぶんにあった。下左 みそ汁。下北産のあおさ入り。 下右 カウンター席。 |

|

15時前から青森駅周辺の観光開始。 15時前から青森駅周辺の観光開始。まず「ワ・ラッセ」へ。ねぶたの展示施設だ。外観だけでは、現代美術館といった感じ。 |

ねぶたの実物が10基ほど展示されていた。ねぶたの実物を見たのははじめてだ。 ねぶたの実物が10基ほど展示されていた。ねぶたの実物を見たのははじめてだ。その大きさや精巧なつくり、立体的なものだということなど実物を見てはじめてわかった。 |

|

上 次に向かったのは、観光物産館アスパム。青森港に架かる橋を渡る。斜張橋は車専用で、その下の人道橋を渡る。 上 次に向かったのは、観光物産館アスパム。青森港に架かる橋を渡る。斜張橋は車専用で、その下の人道橋を渡る。赤い建物が「ワ・ラッセ」で、右手にはあとで行く八甲田丸が見える。 左 アスパム。 |

展望台へ。南東方向を見ると、八甲田山が見えた。 展望台へ。南東方向を見ると、八甲田山が見えた。下の階は観光案内のための施設のようで、イマイチだった。 下 展望台から見た八甲田丸。 かつて青函連絡船の発着した場所に停泊している。 |

|

|

上 青森駅を横に見ながら八甲田丸へ。ホームは東北本線の長大編成の特急・急行が発着したホームで、駅本屋から遠い部分。現在は、青い森鉄道の短い編成が発着するだけのホームになり、この写真の部分は線路が撤去されて、雑草が生えている。 上 青森駅を横に見ながら八甲田丸へ。ホームは東北本線の長大編成の特急・急行が発着したホームで、駅本屋から遠い部分。現在は、青い森鉄道の短い編成が発着するだけのホームになり、この写真の部分は線路が撤去されて、雑草が生えている。先に見える跨線橋は、駅西口との連絡に使われる自由通路。ホームからの階段があり、自由通路にも階段を下りるドアはあるが、閉ざされていた。 左 八甲田丸に貨車を積み込むために使われたレール。もとあった場所にそのまま保存されている。 |

乗船する前に、船尾を見に行った。HAKKODA-MARU

と書かれた蓋を開けると、貨車を積み込めるようになる。 乗船する前に、船尾を見に行った。HAKKODA-MARU

と書かれた蓋を開けると、貨車を積み込めるようになる。 |

八甲田丸に乗船。現役で就航していたころは、屋根付きの乗船口があった。 八甲田丸に乗船。現役で就航していたころは、屋根付きの乗船口があった。青函連絡船には、ほかに十和田丸、摩周丸、羊蹄丸、大雪丸などがあり、ほとんどの船に乗船している。 |

ビデオを見たところの座席は、グリーン船室の椅子だった。 ビデオを見たところの座席は、グリーン船室の椅子だった。 |

操舵室。 操舵室。 |

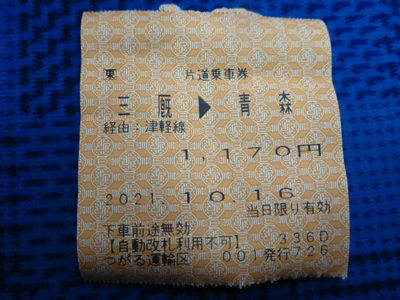

機関室。 機関室。 |

最下部の貨車をのせる船室。 最下部の貨車をのせる船室。 |

八甲田丸を出たのは閉館の18時の少し前。このあと自由通路を通って西口に行った。そして東口に戻り、夕食をとってから宿に戻ることにした。 八甲田丸を出たのは閉館の18時の少し前。このあと自由通路を通って西口に行った。そして東口に戻り、夕食をとってから宿に戻ることにした。駅近くの「おさない」へ。1階は食堂、2階は居酒屋で、"食堂がやってる居酒屋"とある通り、2階の居酒屋でも、料理は1階の食堂で調理して、2階へリフトで運ばれていた。 |

生ビールとお通しのもずく。 生ビールとお通しのもずく。 |

ほたての刺身。 ほたての刺身。下左 清酒「田酒(でんしゅ)」を熱燗で。徳利にも「田酒」と書いておる。 下右 陳列ケースにあった「田酒」の一升瓶。 「田酒」は青森市で唯一の酒造メーカー「西田酒造」が醸造元。 |

|

おでん。 おでん。 |

青森のおでんの特徴は、しょうが味噌をつけること。 青森のおでんの特徴は、しょうが味噌をつけること。 |

けの汁。 けの汁。青森県でも八戸など太平洋側では、汁物として「せんべい汁」が有名だが、津軽は「けの汁」が有名。 大根、にんじん、ごぼう。ふき、わらび、こんにゃくなどを細かく刻んで煮てある。刻んであるというのが特徴。 |

店内。 店内。宿に戻ると20時前。朝6時前に出発してから14時間。我ながらよく動いたものだと思う。 |

|

|