| 6 日 目 銀 山 温 泉 |

| 大 石 田 へ |

朝風呂にいき、8時から朝食。朝食も部屋まで膳で運ばれ、部屋食。 朝風呂にいき、8時から朝食。朝食も部屋まで膳で運ばれ、部屋食。一番上は、野菜ともやしのおひたし、右端は、厚揚げの煮込み。右下のみそ汁は、野菜たっぷりで美味しかった。 |

|

上 9時50分発のバスに乗車する。バス停に向かうと、2台止まっていた。ドライバーに聞くと、どちらに乗ってもいいが、往復券の帰りの切符は右のバスのドライバーに渡してくださいとのこと。 上 9時50分発のバスに乗車する。バス停に向かうと、2台止まっていた。ドライバーに聞くと、どちらに乗ってもいいが、往復券の帰りの切符は右のバスのドライバーに渡してくださいとのこと。左 "おおくらくん"というユルキャラ。バスのフロントの絵だけでは何かわからなかったが、横の絵を見て、雪だるまだったことが判明。 |

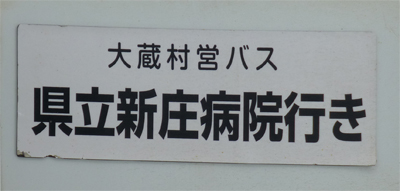

バスは、新庄病院行きで、観光客輸送ともに地元民の病院輸送が目的のようだ。 バスは、新庄病院行きで、観光客輸送ともに地元民の病院輸送が目的のようだ。 |

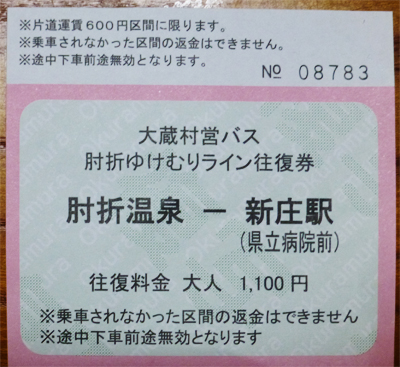

往復券の復路分を右のバスのドライバーに渡し、左のバスに乗車。 往復券の復路分を右のバスのドライバーに渡し、左のバスに乗車。往復券は、前日、バスを下車するさい、1100円を渡すと、往路分をドライバーが手元に置き、復路分だけを受け取った。片道600円なので、往復だと100円安い。 |

ヘアピンカーブを上り、温泉街が見えるところにやってきた。肘折温泉は谷間の温泉だとわかる。 ヘアピンカーブを上り、温泉街が見えるところにやってきた。肘折温泉は谷間の温泉だとわかる。 |

乗車したバスはもう1台のうしろを続行して走った。 乗車したバスはもう1台のうしろを続行して走った。 |

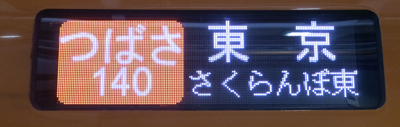

11時前に新庄着。 11時前に新庄着。新庄駅で2編成が並ぶ「つばさ」。左はE3系、右がE8系。2編成並ぶと、形状や塗色の違いがよくわかる。乗車するのは右のE8系。 |

11時15分発の「つばさ」東京行きで大石田へ。 11時15分発の「つばさ」東京行きで大石田へ。 |

着席した席。全車指定席だが、福島までは空席があれば座れる立席特急券。がらがらなので、どこにでも座れる。 着席した席。全車指定席だが、福島までは空席があれば座れる立席特急券。がらがらなので、どこにでも座れる。席の色は、E3系では赤だったが、E8系は黄。E3系にはついていなかった肩あてがあった。 |

|

上 11時27分、わずか12分で大石田着。 上 11時27分、わずか12分で大石田着。短い距離なので、計画では後続の普通で大石田に向かい、新庄と大石田で時間つぶしするつもりだった。 この3日前に山形街歩きのさい、山形県立博物館で大石田は、江戸時代には最上川水運の拠点の街として発展したと知ったので、急きょ訪問することにしたのだ。 左 大石田駅舎。 |

| 大石田を歩く |

大石田町役場。 大石田町役場。気になって、旅行記を書きながら、ネット検索してみた。銀山温泉などがある尾花沢市との合併はないのかと。 2007年ごろ、合併協議会がつくられ、合併が決まりかかった。しかし、大石田町民の反対が強く、白紙になったようだ。 江戸時代には大石田は最上川水運の拠点になり、奥羽本線も大石田を通った。しかし、主要道路は尾花沢を通り、モータリゼーションにより、尾花沢が大石田をしのぐようになった。それで、大石田にとっては益が少ないと合併反対なったとのこと。 |

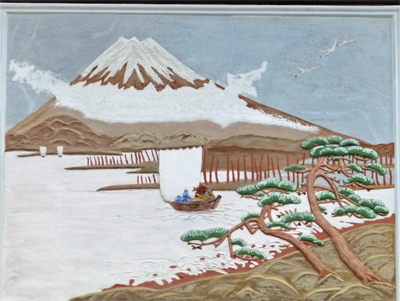

大石田町立歴史民俗資料館。 大石田町立歴史民俗資料館。大石田が舟運で栄えた江戸時代の風景の絵などがあった。資料室は撮影禁止。 |

斎藤茂吉が、太平洋戦争中に大石田に疎開し、戦後も大石田に住んだ。そのときの部屋が残されていた。ここは撮影可。 斎藤茂吉が、太平洋戦争中に大石田に疎開し、戦後も大石田に住んだ。そのときの部屋が残されていた。ここは撮影可。斎藤茂吉は歌人ということしか知らなかったが、作家の北杜夫が次男だということで興味深かった。 |

昔の蔵を模した新しい民家もあった。 昔の蔵を模した新しい民家もあった。 |

最上川を渡る橋。渡ってみた。 最上川を渡る橋。渡ってみた。下 渡った所から見た最上川。 河岸には堤防が作られ、河岸に舟屋や蔵が並んだ江戸時代の様子を想像するのは難しい。 |

|

江戸時代には、堤防の付近に舟屋や蔵が並んでいたのだろう。堤防で川とは切り離された街になったが、蔵を模した民家も見える。 江戸時代には、堤防の付近に舟屋や蔵が並んでいたのだろう。堤防で川とは切り離された街になったが、蔵を模した民家も見える。堤防には蔵の外観を描いていてユニークだ。 |

堤防上には、昔の雰囲気を出した散策コースが作られていたが、雪のため立ち入れない。 堤防上には、昔の雰囲気を出した散策コースが作られていたが、雪のため立ち入れない。 |

遊歩道ではなく、主要道路沿いを遠回りして、「船役所跡」にやってきた。 遊歩道ではなく、主要道路沿いを遠回りして、「船役所跡」にやってきた。船役所は、ネット検索してもよくわからなかったが、おそらく、舟屋や蔵を管理し、税を課した役所だろう。 |

船役所跡付近は公園のようだが、雪に覆われていた。 船役所跡付近は公園のようだが、雪に覆われていた。下 最上川の堤防へ上れた箇所から上流側を見る。この先の右にカーブしているあたりが、最上川で流れが一番速いといわれる「さみだれの瀬」。 |

|

| 銀山温泉へ |

大石田駅に戻り、13時40分発の送迎車に乗り込む。 大石田駅に戻り、13時40分発の送迎車に乗り込む。 |

すぐに尾花沢市に入り、30分ほどで銀山温泉に到着。 すぐに尾花沢市に入り、30分ほどで銀山温泉に到着。温泉街の南端にある橋の付近の駐車場で車を下り、ドライバーについて、歩いて宿に向かう。 |

旅館の屋根から雪が落とされていて、歩くのが一時中断。 旅館の屋根から雪が落とされていて、歩くのが一時中断。 |

銀山温泉は川の両側に旅館が並ぶ。 銀山温泉は川の両側に旅館が並ぶ。 |

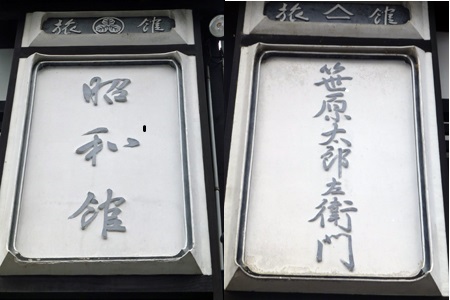

1泊する「昭和館」に着いた。玄関の上部には「笹原太郎左ヱ門」の看板が上っている。創業者名なのだろう。 1泊する「昭和館」に着いた。玄関の上部には「笹原太郎左ヱ門」の看板が上っている。創業者名なのだろう。 |

チェックインし、部屋へ。床はカーペットで、和洋室というより洋室といってよい。ただ、スリッパを脱ぐ点は和室だが。 チェックインし、部屋へ。床はカーペットで、和洋室というより洋室といってよい。ただ、スリッパを脱ぐ点は和室だが。 |

奥から入口側を見る。 奥から入口側を見る。 |

お茶請けの「銀山温泉まんじゅう」をいただく。 お茶請けの「銀山温泉まんじゅう」をいただく。14時30分、温泉街の散策スタート。 |

泊っている「昭和館」。3階建てに見えるが、後の方に、小さいが4、5階がある。 泊っている「昭和館」。3階建てに見えるが、後の方に、小さいが4、5階がある。 |

銀山温泉の旅館には"こて絵"が多いということで、楽しみにしていた。 銀山温泉の旅館には"こて絵"が多いということで、楽しみにしていた。この旅館の場合は、絵ではなく、旅館名と創業者名の字が書かれ、同じような旅館も多かった。 |

(銀山温泉組合のHPより拝借) (銀山温泉組合のHPより拝借)「昭和館」と川をはさんで建つ「藤屋」。撮影しなかったので、写真を拝借した。 ここは隈研吾の設計した旅館という。 |

「藤屋」のこて絵。モダンな感じのするこて絵だ。これは撮影したが、「藤屋」だからというからじゃなく、変わったこて絵と思ったから。 「藤屋」のこて絵。モダンな感じのするこて絵だ。これは撮影したが、「藤屋」だからというからじゃなく、変わったこて絵と思ったから。 |

温泉街を川の上流へ向かって散策する。橋の上から撮影していて、自分の左側が「昭和館」。右側は「藤屋」。写真の右sには「藤屋」の一部が写っている。左に写っているのは隣の旅館。 温泉街を川の上流へ向かって散策する。橋の上から撮影していて、自分の左側が「昭和館」。右側は「藤屋」。写真の右sには「藤屋」の一部が写っている。左に写っているのは隣の旅館。 |

|

上左 温泉街で一番大きな旅館である「能登屋」。 上左 温泉街で一番大きな旅館である「能登屋」。上右 「能登屋」のこて絵。創業者の名前だが、3階から1階までの超長いものだ。 左 公衆浴場の壁画のようなこて絵もあった。 |

この写真の少し先には「しろがねの滝」があり、その近くまで歩いて行けるのだが、雪の上を歩いて行かねばならないので、行かなかった。 この写真の少し先には「しろがねの滝」があり、その近くまで歩いて行けるのだが、雪の上を歩いて行かねばならないので、行かなかった。 |

雪の上を歩かずに「しろがねの滝」が見えるところに行けた。少し離れた場所からだが、水量の多い滝だとわかった。 雪の上を歩かずに「しろがねの滝」が見えるところに行けた。少し離れた場所からだが、水量の多い滝だとわかった。 |

「野川とうふや」へ。15分ほど並んだ。 「野川とうふや」へ。15分ほど並んだ。 |

湯豆腐と生揚げ(厚揚げと同じ)をいただいた。 湯豆腐と生揚げ(厚揚げと同じ)をいただいた。 |

公衆浴場で入浴するつもりだったのだが、1ヶ所は閉まっていて、もう1ヶ所は、15時30分までだという。 公衆浴場で入浴するつもりだったのだが、1ヶ所は閉まっていて、もう1ヶ所は、15時30分までだという。14時30分に、温泉街の散策を始めたとき、真っ先にくるべきだった。残念だけれども、銀山温泉の公衆浴場は断念。 |

|

上 「古山閣」は2階の窓の上にこて絵がずらっと並んでいる。 上 「古山閣」は2階の窓の上にこて絵がずらっと並んでいる。左 こて絵の1枚、8月の夏祭り描いたもの。 |

| 夕食と夜の外出 |

宿に戻り、16時ごろ男湯へ。 宿に戻り、16時ごろ男湯へ。このときは先客があったのだが、夜遅くに行ったときは1人だった。これは夜遅くの撮影。 |

18時から夕食。会場へ。 18時から夕食。会場へ。 |

|

上 最初に並べられていた料理。 上 最初に並べられていた料理。左から。山形牛陶板焼き、養老豆腐、前菜3種、南瓜のすり流し、その上に造り。 右端は、食前酒のこくわ酒。山の実こくわと焼酎でつくったこの旅館の独自の酒。 左 飲物は冷酒「おばね酒」。醸造所は、東根市の「六歌仙」」。 |

焼きあがった陶板焼き、豚の角煮、うなぎのみぞれ蒸し。 焼きあがった陶板焼き、豚の角煮、うなぎのみぞれ蒸し。 |

ラフランスのグラタン。 ラフランスのグラタン。 |

ご飯と寒燗汁。 ご飯と寒燗汁。寒燗汁は、ネット検索しても見つからないので、この宿のオリジナルかもしれない。かす汁に豆板醬を加えてピリ辛にしたもの。 |

デザートとお茶。 デザートとお茶。 |

|

上 夕食後、夜景を見るために外出。 上 夕食後、夜景を見るために外出。左 「能登屋」の夜景。 宿に戻るとすぐに温泉で温まった。21時30分から、天空風呂は男になっていたのだが、混んでいた。でも、夕方混んでいた男湯は今度は1人で入れた。 |

|

|