| チャイニーズ・フィッシングネット |

|

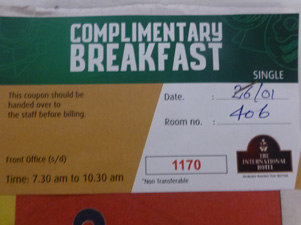

上左 朝、扉の方へ行ってみたら、新聞が入っていた。いまどき珍しいサービスが残っているんだと感心していたら、新聞の右上に何かホッチキスで留めてある。 上左 朝、扉の方へ行ってみたら、新聞が入っていた。いまどき珍しいサービスが残っているんだと感心していたら、新聞の右上に何かホッチキスで留めてある。上右 朝食券だった。なくても部屋名を言えばいいんだろうけど、気づいてよかった。 左 1階へ下りて、朝食会場を探したがわからず、フロントで尋ねると、いったん玄関を出て、左手にあるという。ちょっと面倒だ。行ってみると、そこそこ立派なレストランだった。ここも、昔は一流ホテルだったという痕跡といえる。 |

インドに来て以来、朝食のついているホテルは、どこもパン類(ティファン)主体のビュッフェだった。ここも同じで、いろいろ並んでいる容器のほとんどがパン類だった。副食はゆで卵と生野菜くらい。

インドに来て以来、朝食のついているホテルは、どこもパン類(ティファン)主体のビュッフェだった。ここも同じで、いろいろ並んでいる容器のほとんどがパン類だった。副食はゆで卵と生野菜くらい。とったのは、左下から右上へ、チャパティ、ウッタパム、ウプマ、ワダ。右上はゆで卵。カトリに入ったカレー類は、左がサンバル(野菜カレー)、右がオーラン(ココナッツミルク主体の白いカレー)。 |

アッパムだけは、注文制になっていたので、作ってもらった。

アッパムだけは、注文制になっていたので、作ってもらった。アッパムは。米粉で作ったクレープのようなもので、同じ米粉から作るものでも、ドーサより分厚く、ウッタパムより薄い。フライパンで1つ1つ焼いていた。 |

フルーツポンチとコーヒー。 フルーツポンチとコーヒー。 |

この日は、フェリーでフォート・コーチンへ向かう。ホテルから海岸まで1kmほど、さらに海岸べりの道を1kmほど歩いて、フェリー乗場に行ける。 この日は、フェリーでフォート・コーチンへ向かう。ホテルから海岸まで1kmほど、さらに海岸べりの道を1kmほど歩いて、フェリー乗場に行ける。写真は、ホテルから海岸に至る道。右側の茶色の建物は学校。 |

20分ほどで海岸に着いた。海岸といっても、細長い半島で区切られた湾である。陸地が見えるが、これは湾の中にある島(これまた細長い島)で、半島はもっと向こう。 20分ほどで海岸に着いた。海岸といっても、細長い半島で区切られた湾である。陸地が見えるが、これは湾の中にある島(これまた細長い島)で、半島はもっと向こう。これから向かうフォート・コーチンは、その半島の先端部にある。半島なので、陸地伝いにバスで行くことも可能だ。 |

海岸に沿って、さらに20分ほど歩く。気持ちのよい散策路で、地元民が多く歩いている。この通りの200mほど西に並行して大通りがあるが、歩くならこちらの道だ。 海岸に沿って、さらに20分ほど歩く。気持ちのよい散策路で、地元民が多く歩いている。この通りの200mほど西に並行して大通りがあるが、歩くならこちらの道だ。 |

フェリー乗場に到着。 フェリー乗場に到着。 |

切符売場。窓口が男女別になっているのが珍しい。女性用の列は短く、すぐに買える。女性がいないときは、男性にも売っていた。 切符売場。窓口が男女別になっているのが珍しい。女性用の列は短く、すぐに買える。女性がいないときは、男性にも売っていた。 |

乗船したフェリーと桟橋。 乗船したフェリーと桟橋。 |

船内。この日は日曜で、レパブリックデーでもあるので、地元民の観光客が多いようだ。 船内。この日は日曜で、レパブリックデーでもあるので、地元民の観光客が多いようだ。下 対岸に見えた島の沿岸には、クレーンが並び、貿易港になっていた。 |

|

|

上 半島の先端部のフォート・コーチンが見えてきた。 上 半島の先端部のフォート・コーチンが見えてきた。左 20分ほどで到着。写真は、桟橋から出てきた、乗場の入口。 |

|

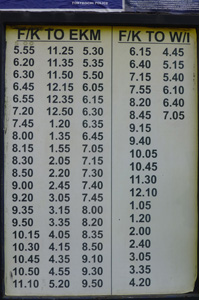

上左 乗場への入口にあった時刻表。EKM(エルナクラム)行きは便数が多い。帰りは時間を気にしなくてよさそうだ。 上左 乗場への入口にあった時刻表。EKM(エルナクラム)行きは便数が多い。帰りは時間を気にしなくてよさそうだ。上右 乗場の近くは小さな集落になっている。自転車の修理店など地元向けの店が並ぶ。 左 15分ほど歩くと、車を乗せるフェリーの桟橋があって、混雑していた。 |

チャイニーズ・フィッシングネット。 チャイニーズ・フィッシングネット。形は知っていたが、思っていたよりも大規模な仕組みだった。大きな網を海中に入れて、しばらくしてから網をすくい上げて、魚をとる。数人がかりで作業していたし、支柱の一部は金属製であったりと、予想していたのとは違っていた。 この写真は、網を海に入れる寸前の様子。 |

|

上左 網を入れようとしているところ。 上左 網を入れようとしているところ。上右 網を海中に入れている状態のとき。 500mほどの間に7、8基のネットが設置されていた。なお、中国から伝来したわけではなさそうだ。 左 網ですくい上げた魚を売っていた。 |

半島の先端とは向かい合って島があるが、島は工業地帯のようだ。 半島の先端とは向かい合って島があるが、島は工業地帯のようだ。 |

網をもって海に入っていた人。 網をもって海に入っていた人。下左 ボイラー跡。かつて、ここに造船所があり、クレーンを動かすためのボイラーとして使われたようだ。 下右 こんなに無防備な犬は初めて見た。 |

|

|

ヴァスコ・ダ・ガマの墓石とポルトガル、オランダ、英国時代の建築 |

フォート・コーチンは、ヨーロッパ人の来航以前から香辛料貿易の拠点として繁栄していた。15世紀末にポルトガル人が来航し、16世紀初めにポルトガル領になった。だから、インドで最も早くヨーロッパの植民地になったところだ。 フォート・コーチンは、ヨーロッパ人の来航以前から香辛料貿易の拠点として繁栄していた。15世紀末にポルトガル人が来航し、16世紀初めにポルトガル領になった。だから、インドで最も早くヨーロッパの植民地になったところだ。さらに17世紀初めにはオランダ領になり、18世紀半ばにマイソール王国が征服するが、18世紀末には英国領になり、1947年の独立を迎える。そのために、ポルトガル、オランダ、英国の建築が残されている街で、マレーシアのマラッカと同じだ。 海岸から街に入って、まず訪れたのは、聖フランシス教会。16世紀初めにポルトガルが建てたインドで最初のカトリック教会なのだが、その後、オランダの時代にプロテスタント教会になり、現在に至っている。 この教会が有名なのは、ヴァスコ・ダ・ガマの墓石があるからだ。ヴァスコ・ダ・ガマは、15世紀末に、ヨーロッパ勢としてはじめて東回り航路でインドのカリカットに到着し、その後、ポルトガルがインドへの進出を強めていった。ガマは3度インドを訪問し、3度目にコーチで死去し、この教会に葬られた。その後、遺体はポルトガルに送られたが、墓石は残された。 |

インドに来て以来、キリスト教会も履物を脱いで入場していたが、ここも裸足で入る。 インドに来て以来、キリスト教会も履物を脱いで入場していたが、ここも裸足で入る。内部はオランダ時代にプロテスタントに変わったため、質素で飾りはあまりない。 |

|

上左 人々が集まっているところがあり、近寄るとガマの墓石だった。 上左 人々が集まっているところがあり、近寄るとガマの墓石だった。上右 ガマの墓石。 ヴァスコ・ダ・ガマにインドで出会い、大航海時代とポルトガルに思いをはせた。 左 祭壇。イエス像などがなく簡素な感じだ。 |

|

上左 バスティオン・バンガロー。17世紀、オランダ時代の建物。

上左 バスティオン・バンガロー。17世紀、オランダ時代の建物。上右 ピアース・レスリー・バンガロー。19世紀、英国時代の建物。 左 ヴァスコ・ダ・ガマ広場。露店が出て、地元民でにぎわっていたが、屋台食は避けた。 |

|

上左 オールド・ハーバーハウス。19世紀、英国時代の建物。ホテル、カフェとして営業している。 上左 オールド・ハーバーハウス。19世紀、英国時代の建物。ホテル、カフェとして営業している。上右 コーダー・ハウス。19世紀、英国時代の建物。ここもホテル、カフェとして営業している。 左 プリンセス・ロ―ド。200mほど続く通りの両側に、古い建物が並ぶが、たぶん英国時代のものがほとんどなのだろう。建物の1階はほとんどが土産物屋。 |

古い建物を利用したレストランがあると思い、入ってみることにした。

古い建物を利用したレストランがあると思い、入ってみることにした。下左 レストランは古い建物を利用しているのではなく、建物を突き抜けた先にあったオープンエアのところだった。 下右 店内。壁がないが、蒸し暑い中での食事になった。 |

|

ツナカレー。魚がかなり多く入っていてよかった。 ツナカレー。魚がかなり多く入っていてよかった。マイルドでと頼んだが、かなり辛かった。 下左 ライス。 下右 別皿にライスとカレーを盛って食べるようになっていた。 |

|

デザートに、フルーツサラダアイスクリームつきを頼んだ。 デザートに、フルーツサラダアイスクリームつきを頼んだ。 |

サンタ・クルス聖堂。16世紀初めのポルトガル時代に建てられ、今にいたるまでカトリック教会。 サンタ・クルス聖堂。16世紀初めのポルトガル時代に建てられ、今にいたるまでカトリック教会。下左 この日は日曜・祝日で午前中しか開いていなかった。それでも人が集まっていたので、祝日にちなんだイベントがあるのだろうか。 下右 教会の裏手にあった幼稚園。古そうな建物だ。 |

|

ヴァスコ・ハウス。 ヴァスコ・ハウス。16世紀初めのポルトガル時代に建てられた、コーチに残る最古の建物のひとつ。 ヴァスコ・ダ・ガマが住んでいたとも言われるが本当かどうかは不明。今はカフェになっている。 |

パレード・グラウンド。 パレード・グラウンド。各植民地時代を通じて軍事パレードや軍事訓練が行われた広場。 下左 この広場に面したひとつの門。門の上にVOC(オランダ東インド会社)のマークがある。 下右 VOCマークを拡大。18世紀のオランダ時代の末期のものだ。 |

|

司教の館。 司教の館。16世紀初めにポルトガル総督の邸宅としてできた。 行ったのが日曜でレパブリックデーの祝日で、普段の日曜なら入れたのだが、祝日は休館で中には入れなかった。 |

オランダ人墓地。18世紀のオランダ時代につくられた、インド最古のヨーロッパ人墓地。門は閉ざされていて、鉄格子の隙間から撮影。 オランダ人墓地。18世紀のオランダ時代につくられた、インド最古のヨーロッパ人墓地。門は閉ざされていて、鉄格子の隙間から撮影。下左 タク―ル・ハウス。オランダ時代の建築で、オランダ東インド会社が使用したという。現在は貿易会社が使っていて、門から内部を見るだけ。 下右 デヴィッド・ホール。17世紀のオランダ時代に建てられた。カフェになっていた。 |

|

| 名ばかりのユダヤ人街 |

半島の先端には、フォート・コーチンとは別のエリアで、フォート・コ―チンの中心から3kmほど離れたところにマッタンチェリー地区があり、リキシャで行ってみる。(フォート・コーチンでも、フェリー乗場は、マッタンチェリー地区から1.5㎞ほどなので、帰りはフェリー乗場まで歩いた。) 半島の先端には、フォート・コーチンとは別のエリアで、フォート・コ―チンの中心から3kmほど離れたところにマッタンチェリー地区があり、リキシャで行ってみる。(フォート・コーチンでも、フェリー乗場は、マッタンチェリー地区から1.5㎞ほどなので、帰りはフェリー乗場まで歩いた。) |

最初に向かったのは、マッタンチェリー宮殿。 最初に向かったのは、マッタンチェリー宮殿。ポルトガル時代にコーチの藩王に贈られた宮殿だという。藩王とは、旧来の支配者が一定の支配権を認められたものだ。展示物を見ると、オランダ、英国時代も藩王の地位が認められていたようだ。(日本でいえば、江戸時代に各藩の大名が幕府から藩の一定の支配権を認められていたことに似ている。) 王族が日常生活で使ったものや。英国から独立する前の王族の写真などの興味深かった展示もあったが、撮影は禁止。 |

この地域は”ユダヤ人地区”でもある。かつてユダヤ人はローマ帝国に国が滅ぼされた1世紀からここに移住してきて、ユダヤ人街をつくっていた。非常に長い歴史があり、大きなユダヤ人街があったようだ。 この地域は”ユダヤ人地区”でもある。かつてユダヤ人はローマ帝国に国が滅ぼされた1世紀からここに移住してきて、ユダヤ人街をつくっていた。非常に長い歴史があり、大きなユダヤ人街があったようだ。しかし、1948年にイスラエルが建国されると、コーチのユダヤ人はイスラエルに移住し、今はわずかなユダヤ人が残るのみになり、”名ばかりのユダヤ人街”になっている。 |

左、下左 ユダヤ人街であることを象徴するのが、2つの三角を重ねたダビデの星。 左、下左 ユダヤ人街であることを象徴するのが、2つの三角を重ねたダビデの星。下右 インドに来て以来、コカ・コーラなど清涼飲料水は250ml入りの小さなペットボトルが主体。人によっては、飲み切るのにちょうどいいと思うかもしれないが、自分の場合は、ちょっと物足りない。(一方、ミネラルウォーターは2L入りが一般的で、500ml入りが少なく、扱いにくく不便。) |

|

シナゴーグ。 シナゴーグ。礼拝所には、シャンデリアがあったりして豪華なのだが、内部は撮影禁止。ユダヤ人はわずかだが、現役のシナゴーグとして利用されているようだ。 |

左、下左、下右 フォート・コーチンのフェリー乗場に戻る。途中、小さな刑務所があったり、香辛料の店が集まったりしていた。 左、下左、下右 フォート・コーチンのフェリー乗場に戻る。途中、小さな刑務所があったり、香辛料の店が集まったりしていた。フェリー乗場までの道のあちらこちらに、ウォールアートが描かれているエリアもあった。 |

|

フェリー乗場に到着。切符売場は男女別になっていた。 フェリー乗場に到着。切符売場は男女別になっていた。到着した客を下ろした後、別の入口から待たされている客が乗る。 下左 我先に乗ろうとする人が多くて怖かったので、後で乗った。 下右 船内、座れなかったので、立っていた。 |

|

|

上 大型船のそばも通った。 上 大型船のそばも通った。左 20分ほどで、コーチへ戻ってきた。 |

日没が近そうだったので、海岸で30分ほど待った。 日没が近そうだったので、海岸で30分ほど待った。地平線近くには雲があり、日の入は見られそうになかったが、少し上の雲の上から雲の中に入る太陽を眺めることができた。 |

ホテルに戻る途中で夕食をとった。「ホテル コロンボ」という店。 ホテルに戻る途中で夕食をとった。「ホテル コロンボ」という店。下左 店内。 下右 お茶が出されたのかと思ったら、ピンクの湯だった。味はなく、単に色をつけた感じ。コーチではよく出されるようだ。 |

|

フィッシュカレーにした。アラップーラで食べたフィッシュカレーが魚が1匹まるごと入っていたが、ここのは細かく身が刻まれていて、骨が抜いてあった。カレーは、ココナッツも混じっていてマイルド。 フィッシュカレーにした。アラップーラで食べたフィッシュカレーが魚が1匹まるごと入っていたが、ここのは細かく身が刻まれていて、骨が抜いてあった。カレーは、ココナッツも混じっていてマイルド。 |

ご飯。インディカ米の形をしているが、よく見るインディカ米よりも粒が大きく、長い。 ご飯。インディカ米の形をしているが、よく見るインディカ米よりも粒が大きく、長い。下左 取り皿にご飯をもって、カレーをかけていただいた。 下右 食後に、ミルクシェイクをいただく。 ホテルに戻り、1日を終えた。ホテルにはバーがあるので、一休みしてから行こうって思っていたが、結局、面倒くさくなり、翌日行ってみることにした。 |

|